Депрессия

Тайные слёзы отцов: почему мужская послеродовая депрессия перестаёт быть мифом

Доводилось ли вам когда-нибудь вслушиваться в тишину, которая наполняет дом после рождения ребёнка? Не пение колыбельных, не истеричные крики, не всплески счастья в пересыхающих голосах молодых родителей, а именно тишину. В этой особой тишине, в паузах между безумной гонкой за заботой и вниманием, можно услышать едва уловимое дыхание того, о ком не принято говорить вслух. Мужчина, отец — стоящий на пороге нового мира, где привычные стены вдруг опрокидываются, а его роль становится пугающе призрачной. Возможно, вы не спрашивали себя об этом напрямую. Но наблюдали вокруг: папы, которые незаметно уходят в себя, замыкаются в работе, увлечённо режутся в гаджеты поздней ночью, будто ищут спасение. Казалось бы — всё в порядке. А за этим фасадом — поток тревог, чувство вторжения в чужую уже сросшуюся вселенную "мать-ребёнок" и глухой вопрос: "Насколько я нужен им здесь?" О том, что мужчины способны страдать после рождения малышей, мало кто решается говорить. Но если однажды вы решитесь шагнуть с нами сквозь эту замочную скважину, вам откроются тайные комнаты мужской души, за шторой которой скрываются ранимость, смятение, чувство одиночества и, порой, слёзы, которых никто не видит... И если это не нытьё, то что тогда? Чем по-настоящему платят мужчины за родительство, почему эта цена зачастую оказывается невидимой и кто осмелится назвать мужскую послеродовую депрессию настоящим диагнозом, а не баловством? После чтения этой истории вы вряд ли сможете так же смотреть на образ сильного защитника семьи. Может быть, появится желание оглядеться вокруг внимательнее — и увидеть совсем другого отца. "Мужчина не плачет" — история безмолвных свидетелей Кто впервые придумал аксиому — мужчина обязан быть скалой, на которой держится дом? Не сломать, не показать трещины, не позволить себе неловкое вслух — "мне трудно". Эта скала держится не столько на силе, сколько на тысячелетних стереотипах. Вспомните хоть одного героя русских былин или европейских сказок, который открыто признавал страх перед новым опытом — стать отцом. Эпоха меняет наряды, но не механику ожиданий. Даже сегодня в обществе живёт закон: мужчина — не хрупкое существо, а источник опоры. "Не плачь", "Молчи о своём", "Молчание — золото" — эти слова вбиваются в сознание с детства. А если кто-то выходит за пределы этого сценария? Вспомните последнюю бурю в соцсетях, когда один из отцов публично заговорил о чувстве собственной ненужности в семье после рождения дочери. В ответ — дождевая туча обвинений. Он — слабак, инфантил, ленивый. Медийные тяжеловесы и простые пользователи выстроились в один хор: "Послеродовая депрессия у мужчин? Не смешите! Это проблема женщин — и только!" Но, может быть, истина тоньше? За образцовым портретом защитника семьи можно разглядеть совсем иной портрет — тех, кто отчаянно хочет быть нужным, но не чувствует себя своим в мире новорожденных. Порой достаточно одного признания: "Ребёнок с мамой, а я здесь — будто лишний". Это не слабость и не эгоизм. Это — голос уязвимости, которую глушат осуждением. Мир тревожен для всех родителей, но как часто мы даём мужчинам право признать — им тоже бывает невмоготу? Перестанет ли быть героем тот, кто скажет: "Я устал, я боюсь, я не знаю, как с этим справиться"? Или герой — это не тот, кто не знает усталости, а тот, кто однажды позволил себе эту слабость? Невидимая петля: как общество закрепляет одиночество За кулисами семейного спектакля отец — самый незаметный актёр. Режиссура проста: мама слилась с ребёнком в нераздельное целое, а отец играет роли то героя-помощника, то тени. Возникает впечатление, что действительно — "отцовство приходит не через гормоны, а через действия". Чтобы себя почувствовать "включённым", мужчина соглашается на бессонные ночи, смену подгузников, первый смех малыша, прогулки по парку — и в каждом из этих ритуалов надеется на некую благодарность, на признание своей части в новом мироустройстве семьи. Но общество не жаждет признавать эмоции мужчин. Невидимые невротические узлы затягиваются так: Отцовство — не повод страдать. Мужчины должны терпеть. Жалобы унизительны. Лень — вот что стоит за "слабостью". Помощь ищет только тот, кто не справился. В этой жёсткой системе отчуждения даже самые крепкие мраморные колонны рано или поздно покрываются трещинами. Никто не спросит, как на самом деле себя чувствует отец. А спрашивать — становится стыдно. Остаётся что? Молчание. Побег в ночные онлайн-игры, стратегически разыгранные рабочие переработки, превращение в невидимку внутри собственной квартиры. Все эти эскапистские практики — не простая лень или инфантильность, а попытка уберечь себя от явной встречи с собственным внутренним страхом: "Я не справляюсь". Каждый раз, когда мужчина уходит в экран, он не просто тратит время. Он спасается. Ведь зачастую так проще заглушить гром одиночества, чем признаться даже самому себе — мне плохо. Ловушка стыда: почему помощь — не слабость Бытует миф — если мужчина признаёт у себя депрессию (тем более послеродовую), то всю жизнь будет "сидеть на таблетках" и клеймён навеки. Эта страшилка держит многих на короткой цепи страха. Но в реальности большинство подобных случайностей — шанс вовремя получить поддержку и вернуть себе прежнего себя. Психологическая помощь (как и медикаментозная, если она требуется) — это не приговор, а, скорее, грамотная перезагрузка системы. Проговаривая чувства, мужчина перестаёт быть изгоем собственной жизни. Самое опасное в этом — не откладывать разговор. Ведь "замолчать проблему" — значит оставить её расти внутри, словно колючий куст, по обнажённым нервам. Только открытость, начиная с доверия внутри семьи, с готовности обсуждать страхи и трудности, позволяет вернуть контакт с собой и друг с другом. Семья — не соревнование выживания, а общий путь, где каждому по пути бывает больно. Ещё до рождения ребёнка полезно пройти маршруты подготовки к переменам (а зачастую — это значит поговорить по душам, никуда не спеша). А если случилось недоразумение и кажется, что справиться невозможно — стоит искать опору в профессиональной поддержке. Иногда "найти себя в отцовстве" значит позволить себе испытывать целый спектр чувств, не загоняя их вовнутрь. Мужская ранимость под бронёй: дом, где можно заплакать В каждом мужчине, даже самом понимающе-жёстком, спрятан мальчишка, которому важно знать: его чувства кому-то нужны. Истории разворачиваются одинаково. Вот он герой, трудится из последних сил, держит семью, улыбается, юморит. Но однажды исчезает — буквально или внутренне. Возвращается — лишённый прежней целостности, замкнутый, вспыльчивый. Что погасло в нём? Вовсе не былая любовь и не желание заботиться. А уверенность: "Меня здесь чувствами никто не ждёт". С самого детства мальчикам говорят: "Не показывай свою боль". Со временем эта броня становится привычной, но не сильной. Там, внутри, продолжается борьба одиночества с желанием быть нужным не только чиновнику раз в год на отцовском собрании, а каждый день. За этой бронёй кипит жизнь. Знакомая ситуация: сильнейшая усталость, раздражение, желание исчезнуть — и ни одного вопроса "Как ты?", ни одной протянутой ладони. Чего боится мужчина больше всего? Не быть услышанным. Оказаться невидимым там, где вроде и должен светиться в центре внимания. Стоит ли удивляться, что многие выбирают банальное молчание, вместо того чтобы просить о поддержке? Расплата — одиночество. А ведь достаточно одного искреннего слова, чтобы разделить эту тяжесть. Родительство как мост: когда невидимость можно разорвать Всё, чего ждут от мужчины после рождения ребёнка, — продолжать быть той самой опорой. Но за этим коротким словом кроется титаническая работа переосмысления. Каждый мужчина становится сапёром на незнакомой территории: учится, ошибается, заново строит отношения с ребёнком, женой — и собой. Может быть, дело не в "мужской послеродовой депрессии" как диагнозе, а в том, что слишком многие мужчины слишком долго шли одинокими. Они не привыкли обращаться за помощью, не умеют принимать свою уязвимость. Но если хотя бы один шаг сделать навстречу: спросить, заметить, поддержать — картина может измениться. Не брать на себя роль судьи, не мерить чужую боль по линейке собственных страхов, а просто — быть рядом. Папы тоже люди. Им тоже иногда страшно, одиноко, тяжело. И если это осознаёт семья, если умеет принимать, что идеальных не бывает — у ребёнка появляется шанс видеть перед собой настоящего, живого, эмоционального отца. Так рождаются новые сценарии жизни, где место есть каждому. Молчание, разбитое любовью Можно сколь угодно долго спорить — существует ли мужская послеродовая депрессия, присутствует ли она в медицинских классификаторах. Но какой смысл в спорах, если за ними теряется главное: вокруг нас сотни историй мужчин, которые стесняются чувствовать и тем более — рассказывать о своём внутреннем шуме? В мире, где принято молчать о мужских слезах, возможность проговорить боль — уже победа. Иногда самым сильным шагом становится улыбка, за которой скрывается почва, продрогшая от одиночества. Протянутая рука. Искренний вопрос: "Как ты?" Кто знает — возможно, всё, что требуется отцу на пороге больших изменений, — не геройская выдержка, а признание: даже самым сильным необходима поддержка. Приглашаю вас задаться одним простым вопросом: Давно ли вы слушали тех, кто привык держать чувства взаперти?

Жизнь после диагноза: что происходит с человеком, когда мир вдруг становится другим

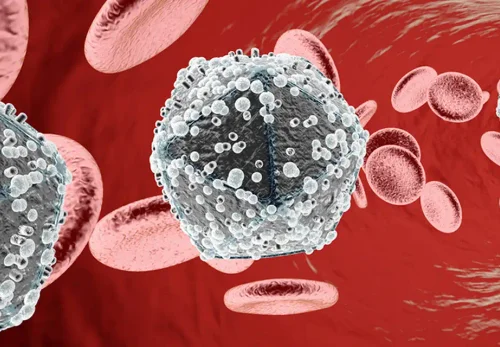

Жизнь иногда напоминает встречу с незнакомцем в темном переулке: никогда не знаешь, что он принесет — удачу или испытание. Представьте себе: одно короткое слово на бумаге, и, кажется, линия горизонта съеживается до точку где-то совсем рядом с вашей грудной клеткой. Мужчина или женщина, стар или молод — неважно, ведь у диагноза нет ни возраста, ни пола, ни пола, ни социального положения. ВИЧ. Всего три буквы, но их звучание способно поменять восприятие себя и мира вокруг. Порой кажется, что все делится поровну: на до и после. Но стоит заглянуть за эту черту, чтобы понять: не все так однозначно. За фасадом тревоги и непонимания скрывается жизнь, сотканная из множества оттенков — от затаенного страха первой встречи с диагнозом до света новых открытий о себе и возможностях медицины. Когда привычный мир срывается с петель Многие ли из нас задумывались, что симптомы болезни не всегда похожи на осколки чужой слабости? Заболевание редко похоже на шторм, скорее, на едва заметное волнение на водной глади. Чаще всего вирус остаётся невидимым до тех пор, пока, кажется, ничего не предвещает беды. Он может таиться в теле годами — два, пять или даже больше десяти. Во фрагментах этой затянувшейся тишины некоторые умудряются не подозревать о том, что несут в себе тайное письмо судьбы, запечатанное в каждой клетке крови. Но иногда тело подаёт сигналы — умело закодированные под маской усталости, потери сна, едва ощутимого повышения температуры. Вдруг человек обращает внимание на увеличившиеся лимфоузлы или ни с того ни с сего начинающуюся сыпь. Неуловимые подсказки, как случайные созвездия на ночном небе: в одиночку они почти незаметны, но если соединить линии — складывается созвездие тревоги. Это повод задуматься и пройти проверку. В мире, где каждый привык надеяться на «авось», не так уж много людей, которые делают это из простой осмотрительности. Но именно эти шаги отделяют уверенность от иллюзии контроля. Парадокс в том, что реальность не распадается на двое по щелчку. После первого шока приходит понимание — нужна ясность. Эти несколько букв — ВИЧ — не рассказывают всей истории. Важно не поддаться панике, а сделать главное: понять, что теперь вы — не просто пациент, а человек со своей уникальной историей перемен. Экспедиция в страну новых правил Вспомните свои школьные годы: первый визит к врачу — тревога переплеталась с интересом, уколы казались чуть ли не преддверием взросления. С получением диагноза этот страх обретает новые формы. Но даже в самой темной комнате есть окно, пусть и совсем небольшое. Первыми в этом путешествии становятся вопросы: Как проверить себя? Где искать ответы, если привычные ориентиры теряют значение? Тест — простое слово, но за ним открываются целые лабиринты человеческой психологии. Даже самые стойкие скептики проходят ежегодную проверку, не потому что ждут плохого, а — чтобы быть честными самим с собой. Идея в том, чтобы посмотреть непредвзято на карту рисков: от случайного контакта до испытаний новой любви. Существуют хитрые ловушки — «серонегативное окно». В этот период тесты еще не говорят всю правду, и даже если вы упрямо убеждены в своей безопасности, не помешает сдать повторный анализ — иногда именно время расставляет все точки над i. Сейчас технологии прошли далеко вперед: уже через полтора-два месяца после риска современные тесты с точностью хирургического скальпеля разделяют тень от света. А если тревога не дает покоя — есть экспресс-тесты, простые, словно домашний градусник, но таящие свои капканы. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты — почти как неискренний взгляд друга: вроде бы все ясно, но за улыбкой прячется нечто большее. Именно поэтому любые сомнения требуют второго круга проверки, чтобы узнать правду окончательно. И вот, если результат положительный, наступает момент истины. Порой дорога приводит к кабинетам центра СПИДа, а если живешь вдали от больших городов — к инфекционисту в родном поселке. Здесь начинается процесс удостоверения: повторные анализы, поддержка специалистов и, главное, человеческий разговор, когда не диагноз смотрит на человека, а человек смотрит диагнозу в глаза. Сопротивление и совместимость: человек и терапия Каждый человек уникален — и в реакции на новость, и в пути к жизни «после». Расскажу историю: одна женщина, услышав свой диагноз, приходила к врачу через день — не для сдачи анализов, а чтобы услышать, что ее будущее возможно. Принять это — как сначала бороться с морем, а потом научиться ходить по воде. Необходимость постоянных визитов быстро сменяется более спокойным ритмом — трех-четырех встреч в год обычно достаточно, ведь за внешней тревогой кроется стабильность современной терапии. Медицина XXI века похожа на искусство жонглирования: множество препаратов, схем и вариантов — всё для поисков индивидуальной формулы. На первых порах новый пациент проходит сложный квест: анализы крови, мочи, снимки легких и пробы, выбор сочетания лекарств не для того, чтобы усложнить, а чтобы четко выстроить линию защиты изнутри. Особенность терапии — не столько в необходимости терпения, сколько в тонкости постоянства. Сегодняшние лекарства — это чаще всего одна-две таблетки в сутки, иногда даже редкая инъекция. Старые истории о десятках пилюль уступили место сдержанной элегантности схем: минимум — ради максимума результата. А если возникает побочный эффект или аллергия, врачи помогают подобрать новую схему, чтобы сохранить привычное качество жизни. Это не только физическая поддержка, но и эмоциональный щит — потому что больной не одинок, всегда есть тот, кто пойдет рядом. Главный парадокс: «Старое я» уступает место новому Два главных врага нового пути — страх и незнание. Острое чувство изоляции, будто невидимая стена отгораживает от прежней жизни и близких. Но если прислушаться, становится ясно: большинство переживаний не о враче или процедуре, а о себе самом. Перемены часто пугают не своим масштабом, а тишиной после. Тем не менее, за первыми тревогами постепенно вырастает убежденность — даже в новой реальности человек способен выстроить жизнь с прежней полнотой вкуса. Именно принятие терапии позволяет и дальше строить мосты к будущему. Регулярная сдача анализов становится ритуалом обретения контроля, а не бременем. Два раза в год или чаще — если обстоятельства требуют особого наблюдения. Если вирусная нагрузка изменилась или появилась необходимость сменить схему, корректировка нужна незамедлительно. Сравните с привычкой контролировать давление или уровень сахара — рутина, которая спасает, не отягощая. Надежда — это двигатель науки. Уже сегодня разрабатываются препараты, которые позволяют упростить терапию до уколов раз в несколько месяцев. И пусть стопроцентного излечения пока нет, мир не стоял на месте: каждый год расширяет горизонты возможностей. Важно помнить: перерыв в лечении — все равно, что оставить замок без стражи. Только постоянство гарантирует надежную защиту иммунитета и уменьшает риски для партнера. Бремя регулярности оказывается не таким уж тяжелым, особенно если взамен получаешь спокойствие. Точка опоры внутри: чего мы не видим в отражении Вспомните момент, когда впервые почувствовали растерянность перед чем-то важным. Сердце стучит — быстро, как набат, словно торопится сказать больше, чем есть слов. Именно в эти минуты рождается новое отношение к себе. «Кто я теперь?» — этот вопрос срывается с губ, требуя ответа. Жизненный диагноз — не приговор и не конец рассказа. Это вызов, который говорит: попробуй собрать мозаику заново. У каждого свой путь: кто-то находит силу в поддержке близких, кто-то уходит в себя, кто-то начинает вновь ценить малозаметные радости жизни. Границы между страхом и свободой зыбки — через них проходит каждый, кто оказался по ту сторону таблички «ВИЧ-статус». Личность не растворяется. Напротив, тревожные воды, которые казались бездной, оказываются мостом к совсем другому опыту и глубине чувств. Возможно, впредь обращать внимание на нюансы: ценить внимание к телу, не стыдиться вопросов, выбрасывать из круга общения страх и стигмы, понимать, что даже в трудную минуту можно искать новые смыслы. Ведь даже герои эпоса, прежде чем победить чудовище, сначала узнавали его настоящую сущность. Путь длинный, но в конце всегда светится вопрос: «А если бы не было этого испытания — стали бы мы так внимательны к тому, что казалось обыденным? Возможно, самое важное открытие ждет впереди. Что в вашей жизни изменилось бы, будь на кону нечто столь же важное, но и столь же неожиданное?

Депрессия не носит масок: тайная жизнь истины, которую предпочитают не замечать

Чувствовали ли вы когда-нибудь необъяснимую тяжесть существования именно тогда, когда, казалось бы, все вокруг требуют от вас улыбнуться, «подняться духом» и ценить то, что имеете? Может быть, вы замечали за собой или близкими странную изменчивость: снаружи всё — порядок, а внутри будто плесенью затягивается свет сознания. Такую правду редко озвучивают публично, стараются спрятать в дальних чуланах души. Но она пробирается сквозь щели чужих разговоров, меж строк в любимых стихах, сквозь паузу, которая остаётся после банального «как дела?». Депрессия — не гость с грустного портрета. Она меняет лица, прячется под чужими масками и делает каждый новый день похожим на попытку выйти из лабиринта с завязанными глазами. Её настоящая природа часто остаётся вне поля зрения, окружена недомолвками, штампами и опасным неведением. Но если вы осмелитесь приоткрыть дверь, за которой она скрыта, — увидите нечто куда более сложное и трогательное, чем принято думать. Готовы ли вы узнать самое сокровенное про душевную ночь, сквозь которую пробирается на ощупь всё больше людей? Там, где улыбки — декорации В маленьком кафе на углу несколько человек пьют кофе. Один из них — Лена, та самая, которую все называют «солнышком коллектива». Блестящая работа, остроумные шутки на лету, фотографии в социальных сетях, где всегда улыбка на миллион лайков. Но за углом внутреннего мира Лены — полумрак. Усталость — не от работы, а от самой необходимости «быть в ресурсе». Она давно мастер выстраивать фасады, за которыми спрятан невообразимый шторм. Психологическому портрету депрессии в культуре часто не хватает нюансов. Ее изображают как уныние в чистом виде, навязчивую печаль, застылую маску тоски. Но правда в том, что депрессия умеет примерять маски радости и безмятежности не хуже, чем привычную всем пасмурность. Впрочем, кто из нас однажды не носил улыбку, чтобы не тревожить окружающих своими бурями? Статистика говорит: множество людей с депрессией продолжают вести внешне обычную, подчас успешную жизнь. Они встречаются с друзьями, сдают проекты, смеются на вечеринках. Но «улыбка коллектива» уходит домой — в пустую комнату, где глаза больше не обязаны светиться, и начинается то, о чём никто не догадывается. Тоска иногда сменяется равнодушием ко всему, даже к любимым увлечениям. Иногда — всплесками краткой радости, как редкий солнечный луч, затерявшийся среди туч. А бывает, что не чувствуется ничего. Пустота. Психологи объясняют этот парадокс: эмоции могут угасать или меняться местами, а привычный спектр переживаний сужается до нескольких редуцированных оттенков. На лице остается улыбка, а внутри — шум ветра среди пустых комнат. «Возьми себя в руки»: мифы о силе воли Владимир, 32 года, инженер, который привык быть «собранным». Его крылья опустились, когда даже инженерная логика перешла на сторону отчаяния. Родные, веря в простые советы, повторяли: «Соберись», «Больше гуляй», «Думай о хорошем». Но чем больше вокруг стараются растормошить тебя такими словами, тем безысходнее становится ощущение собственной другой реальности.Миф о том, что депрессия — это недостаток силы воли или слабохарактерность, поддерживает ещё одно ошибочное колёсико: будто человек может единолично решить «не быть в депрессии» так же легко, как надеть пальто или выйти на балкон. Вот только механика болезни выстроена совсем иначе. Современная наука подтверждает: дело не только и не столько в событиях жизни, сколько в том, как работают нейрохимические процессы в мозге. Депрессия может возникать у человека с прекрасной карьерой, окружённого друзьями, а иногда — совершенно беспричинно, как молчаливый гость, не стучавший в дверь. За фразой «просто соберись» стоит невежество, а порой даже равнодушие. Теперь представьте: вы сломали ногу, а прохожий советует быстрее бежать через дорогу. Так же дико звучит совет «думать позитивно» для человека, который застрял внутри собственного душевного гипса. Подлинная поддержка — не в призывах, а в участии, в умении быть рядом, даже если нельзя решить проблему магическим жестом. Почему диагноз — не приговор (и не всегда очевиден) Оксана, сорокалетняя мама двоих подростков, часто слышала: «Ты должна быть счастлива — столько поводов для радости!» Оксана, конечно, считает себя ответственной и «сильной». Но её неожиданно накрыло целое море апатии. Больше нет радости от встреч, сериалов и даже любимой кухни. Безвинная усталость, слабость, туман в голове — врачи диагностировали массу «вегетативных» сбоев, пробовали лечить щитовидку, уговаривали больше отдыхать. Никто долго не думал о депрессии.Заблуждение, что депрессию легко распознать, — одно из самых коварных. Да, у кого-то она выглядит как устойчивая тоска, а у других — как проблемы с концентрацией, исчезновение сна, неугасимая усталость, ломота или внезапные болезни, которые прямого медицинского объяснения не имеют. И очень часто человек сам не понимает, что происходит. Врачи могут тратить месяцы на анализы, тщетно ища ускользающий диагноз.Психологически важно помнить: депрессия многолика. Кто-то становится раздражительным, кто-то замыкается в себе, а кто-то держится за последний хрупкий луч обыденности — чтобы никто не заметил лишнего. И главная ошибка близких — думать, будто можно «понять с первого взгляда». Эта игра в угадайку работает против самих страдающих. Таблетки, которые не творят чудес Пять минут в очереди к психиатру меняют взгляд на многое. Исходят из привычной истины: лекарство — путь к исцелению. Но всё не так просто. Лекарственные препараты действительно помогают сбалансировать химические процессы, снимая или облегчая некоторых симптомы, но ни одна таблетка не способна вернуть вкус жизни за одну ночь.К тому же первые недели приема могут пройти без всяких «чудесных изменений». Нужно время, чтобы организм почувствовал облегчение, а психика освоилась в новых условиях. И часто здесь зреет ловушка: почувствовав лёгкое улучшение, многие бросают лечение на полпути, забывая, что стабильность приходит постепенно. Лечение — это договор с собой и доктором, где нужно проявлять терпение большее, чем с любой другой болезнью — потому что результат не всегда заметен сразу. Но что делать, если лекарства недоступны или не подходят? Депрессия требует комплексного подхода. Для одних работает психотерапия, для других — поддержка семьи и друзей, кому-то помогает забота о теле: длительные прогулки, физическая активность — даже если это кажется невозможным. Дело не в одной-единственной таблетке, а в большом полотне действий, которые вместе создают крошечные островки устойчивости. Как спасти себя — и не навредить другому Денис, студент-дизайнер, пережил первый приступ депрессии в 19 лет. В родном городе это обсуждать не принято. Друзья выдали классический набор — «погуляй, найди хобби, не грусти». В такие моменты особенно важно: никакую депрессию нельзя «переспать», «переждать» или «передумать». Исцеление — это не подвиг в одиночку, а работа сообща, где важна роль каждого — кто умеет не только слушать, но и слышать. Изоляция не всегда даёт отдых душе. Иногда, наоборот, одиночество только усиливает внутренний коллапс. Если рядом есть хоть один человек, который замечает изменившееся настроение, не поддаётся раздражению, не пугается и не уходит — это уже ниточка, ведущая из лабиринта наружу. Иногда самая простая фраза — «Я рядом, чем могу быть полезен?» — работает сильнее тысячи лекарств. И всё же важно не навязывать свою помощь, храня уважение к границам другого. Тогда тьма постепенно отступает. Символ силы — не отсутствие боли Возможно, одна из самых опасных иллюзий: депрессия — удел слабых, тех, кто сдаётся под натиском повседневности. На самом деле всё чаще под удар попадают люди деятельные, инициативные, перфекционисты. Те, кто привык тянуть лямку не только за себя, но и за других. Они вряд ли позволят себе «расползтись», скорее пожертвуют потребностями, лишь бы никто не догадался об их боли. Сильные духом — не те, кто не ломаются. Сильные — кто готовы признать: помощь нужна. Признание собственного состояния — первый шаг на пути к изменению. И если кто-то осуждает за этот шаг, значит, ему самому ещё многое предстоит испытать и понять. Можно ли победить депрессию навсегда? У Светланы первый эпизод депрессии случился тринадцать лет назад. Тогда болезнь ушла, но страх рецидива остался: «Словно каждый день караулишь, не наступил ли опять тот момент, когда станет тяжело просыпаться». Депрессия — сущность цикличная, она может отступать, иногда надолго, но потом вдруг возвращаться знакомым холодом. В этом есть важная особенность: после первого «погружения» люди становятся наблюдательнее к себе. Порой они могут распознать слабые звонки новой волны и обратиться за помощью раньше, чем в первый раз. Самооценка, поддержка среды, глубокое внимательное отношение к себе и своим потребностям — всё это вместе позволяет сделать путь короче и менее мучительным. Но не существует универсальной формулы, как не бывает и защитных оберегов. Единственное, что точно — не стоит бояться говорить о собственных чувствах. Даже самая тёмная ночь заканчивается рассветом. Миллионы людей проходят такую ночь — и все же каждый находит свой выход, кто-то при поддержке, кто-то самостоятельно, кто-то с помощью специалистов. Депрессия — не черная метка слабых, а знак времени, в котором приходится быть честнее с собой. И теперь, возможно, вы слегка по-другому посмотрите в глаза тому самому «солнышку коллектива», чей смех кажется беззаботным, или поддадитесь искушению реже бросать в пространство дежурное «не грусти». Ведь за обычной внешностью может жить целая история, полная подвигов и невидимых сражений. Задумывались ли вы, как часто мы пробегаем мимо чьей-то боли — и собственной, и чужой — потому что не успеваем прислушаться к миру, который гораздо сложнее и хрупче, чем нам внушали в детстве? Что, если одна из самых сильных черт нашего характера — это способность честно взглянуть на ночь, пройденную в одиночестве, и не побояться попросить света?🤲

Когда сердце хандрит без причины: таинственная пустота липофрении и зачем нам нужна смутная грусть

Вы замечали странную грусть, которая может накрыть вас внезапно — как тень облака в яркий летний день? Представьте: еще пару мгновений назад вы смеялись с друзьями, ловили ускользающие детали любимой песни или просто жили — привычно, без особых тревог. А потом — раз, и мир будто бы скользнул в другой диапазон. Сердце притихло. Краски померкли. Смутная тоска поселилась внутри, хотя, казалось бы, для печали нет ни малейших оснований. Почему так происходит? Неужели это тревожный сигнал или скрытая трещина в психике? Или, может быть, в этой волне неопределённой грусти есть своя тайная необходимость? Обычно такие состояния прячут за занавесками повседневности: о них не говорят на деловых встречах и не вспоминают за семейным ужином. Тем не менее, почти каждый хотя бы раз сталкивался с этим эфемерным чувством. И если в какой-то момент вам казалось, что «грусть без причины» — личная прихоть вашей собственной души, спешу развеять сомнения: эта загадочная хандра имеет имя и свою странную историю. Где прячется печаль: невидимая тень современного человека В конце второго тысячелетия — совсем недавно по меркам человечества — в тёмных уголках блогосферы, а потом и в социальных сетях всплыло загадочное слово: «липофрения». Оно звучит как запутанная магическая формула, но скрывает глубоко знакомое каждому ощущение — смутное, безликое уныние, которое и не грусть, и не тоска, а что-то неуловимое между ними. Человек двадцать первого века — субъект парадоксов. Мы сумели приручить блага цивилизации, поделить день на сотни дел, но часто не можем справиться с внутренней пугающей пустотой. Кажется, что жизнь течёт своим чередом — успехи, встречи, новые «сторис» и праздники — и всё же что-то внутри будто бы проваливается. Люди начинают искать объяснения, переводить свои смутные настроения на язык психологии, философии, искусства, давая им причудливые названия. В культурном коде современных сообществ липофрения становится своеобразным дежурным словом для эмоционального «тумана», который окутывает порой без причины. Эта грусть, как легкий шум дождя по утрам — никому не мешает, но и радости поддержать не способна. Некоторые научились получать от неё своеобразное удовольствие, угорая над собственной меланхолией в мемах, другие боятся её, считая предвестником беды. Но как бы ни относились, она возвращается — порой даже чаще, чем признаться себе позволено. Истоки смутной грусти: от античности до цифрового одиночества Ни одно новое явление не возникает вдруг. Печаль без причины волновала человечество ещё со времён Гомера. В «Одиссее» герой вдруг оплакивает неизвестно что, а в древнегреческих трактатах философы рассуждают о меланхолии как «галантной сестре радости». Но сегодняшняя липофрения выросла не из высоких кабинетов античных мыслителей, а из круговорота интернет-исповедей. В блоге на Tumblr или дискуссии на Reddit кто-то однажды написал: «Я иногда ощущаю пустоту посреди праздника. Жизнь идёт, но будто бы не для меня». Откликнулись сотни: да, мы понимаем. Так термин, строящийся из греческих слов «lipo» — недостаток, отсутствие — и «phrenia» — душа или ум — стал обобщающим ярлыком для тайной грусти, которая не спрашивает разрешения войти. Этот феномен отличается от депрессии — не настолько глубок и разрушителен, не требует срочных мер и клинических диагнозов. В отличие от тревоги, он не толкает к поиску решений, а скорее останавливает внутреннюю суету. Липофрения — странная сестра меланхолии, лениво разливающаяся в душе того, кто просто замер, наблюдая за собственными мыслями, как за зимним дождём за окном. В нашем культурном поле осмысленная печаль иногда даже стала модой: даёт человеку право на краткий пауза-режим, респектабельную усталость. Мягкая хандра вместо агрессивных высказываний или панических атак. Возможно, поэтому в эпоху цифровых пожал плеч можно встретить так много людей, готовых тихо иронизировать над собственными «моментиками липофрении». Они узнаваемы — словно персонажи из фильмов Вуди Аллена или Роберта Вайса, герои, умеющие грустить красиво. Портрет липофрении: пять масок странной хандры Как узнать, что в вас заговорила та самая липофрения, а не переутомление, раздражение или просто усталость? Границы состояния размыты, а сигналы — похожи на следы на утреннем песке. Вот пять наиболее узнаваемых «масок», под которыми может прятаться это чувство. Смутная печаль, что приходит внезапно Неожиданно настигает волна грусти, вроде бы без всякого повода. Всё вокруг привычно — любимый сериал, друзья, музыка, но сердце неотрывно смотрит в сторону пустоты. Пытаться объяснить причину — всё равно что ловить облака руками: кажется, вот оно, но нет, ускользает. Эмоциональная одеревенелость, словно мир потерял яркость красок Иногда вместо эмоций — ни плюса, ни минуса, ни гнева, ни радости. Внутри — некое ощущение ватности, а реакции на привычные радости становятся «в пол-голоса». Мир буднично искажён, как винтажное фото c низкой контрастностью. Ощущение одиночества даже среди близких Липофрения умеет строить почти невидимые стены. Оказавшись среди людей, вы чувствуете себя странно изолированным, будто по ошибке оказались на чьём-то чужом празднике жизни. Это чувство сродни тоске по чему-то неуловимому — по ушедшему времени, по стабильности или заветной мечте, которая растворяется в перспективе. Тяжесть не только в душе, но и в теле Иногда она наваливается почти физически: словно кто-то незаметно укрыл вас ватным одеялом. Тело медленнее двигается, плечи опускаются — хандра становится телесной, наравне с эмоцией. Бесконечное возвращение к одним и тем же мыслям Липофрения склонна к зацикливанию: пытливый ум ищет объяснений своему состоянию, но всё упирается в тупик и только усиливает внутреннюю серость. Мысли — как поезд, неспешно ползущий по кольцу. Вы замечаете у себя что-то из этого перечня? Парадоксально, но именно этот момент — первый шаг к принятию состояния. Ведь если липофрения становится заметной, значит, вы обладаете чуткостью к себе. Когда приходит липофрения: личная хроника «затишья» Многие отмечают: состояние накатывает вечером, на стыке дня и ночи, когда всё замирает. Оно любит тишину, отсутствие планов, холодный вечер или ленивое воскресенье. Время будто подвисает между решением и действием — и в этот промежуток приходит смутное ощущение «остановки». Есть ли в этом польза? Парадоксально, но липофрения — сигнал не о поломке, а о необходимости прислушаться к себе. В обществе, где поощряется бесконечная активность и позитив, возникновение паузы становится редкой возможностью для самоощущения. Человек, уставший от гонки, вдруг замедляется и понимает: пустота приглашает к честному диалогу с собой. Иногда эта грусть не столь вредна, сколь необходима. Она заставляет задуматься о смысле, пересмотреть взгляды, совершить маленькое переселение в собственное внутреннее пространство. Ваше «слабое место» — уже не повод для стыда, а основа для роста. Скрытые источники грусти: что может привести к липофрении «Липофрения возникает без видимых причин», — так считают многие. Но разве совсем без причин бывает что-либо важное? Психологи, философы и просто внимательные к себе люди отмечают, что внезапная хандра настигает чаще всего на фоне трех явлений. Выгорание. Когда внутренние аккумуляторы разряжены, даже самые яркие эмоции тускнеют. Грусть как зеркало накопившегося усталости, а иногда и сигнал: пора остановиться, пересмотреть график, беречься. Подавление чувств. Долго сдерживаемые эмоции находят выход вопреки запретам. Если запрещать себе злиться, грустить, ощущать слабость, липофрения тихо и упорно пробивается наружу — как родник сквозь камень. Влияние внешней среды. Погода, казалось бы, должна быть нейтральной, но вдруг за окном — слякоть, серо, осень. Для одних это просто фон, для других — мучительный спуск в собственную тень. Иногда в этот набор примешивается биология: гормональные скачки, авитаминоз или простая нехватка сна. Но почти всегда в основе лежит то, что мы позволяем себе замалчивать. Смутная грусть — способ напомнить себе о накопленных вопросах. Путеводитель по липофрении: как быть с загадочной печалью Что же делать, когда навещает это чувство? Сотни поколений искали способ с ним справиться — кто-то топил хандру в работе, другие писали стихи, третьи искали спасение в ритуалах. Сегодня мы можем выбрать мягкие, почти домашние практики. Позвольте себе прожить эмоцию. Не гасите её сразу: попробуйте распознать, назвать свою грусть, посидеть в тишине. Парадокс в том, что прожитая эмоция теряет остроту — не вытесняй, просто дай себе время. Осмельтесь ничего не делать. В нашем мире «делать» считается смыслом, но иногда важно замедлиться: посидеть на подоконнике, выпить какао, бродить по комнатам без цели. Это — не слабость, а мудрость само заботы. Вспомните о маленьких радостях. Что заставляет ваше сердце теплее биться? Старые фильмы, музыка детства, книга, которую вы откладывали для особого дня. В возвращении к привычным ритуалам — настоящее лекарство. Не оставайтесь один на один с печалью. Разговор с близким, прогулка, даже небольшая компания — способ развеять внутреннюю серость. Если не хочется говорить — просто быть «с кем-то рядом» порой достаточно. Двигайтесь. Тело и эмоции связаны — и вечерняя прогулка или простая зарядка творят чудеса. Кровь разгоняет тоску, а свежий ветер проясняет мысли. Если грусть не покидает вас долго и мешает жить — это уже другой вопрос. Тогда важно найти специалиста и позволить себе поддержку. Но в большинстве случаев загадочное уныние проходит, и вы чувствуете, что стали сильнее. Смелость быть неидеальным: зачем нам дозволенная грусть В культуре корпоративных успехов и каждодневного оптимизма неспешная грусть — едва ли не революционное явление. Позволить себе быть уязвимым, позволить нюанс настроения, тонкую тоску — это роскошь, которую современный человек часто избегает из страха быть «не таким». Но в этой неидеальности, в паузах и мягких меланхолиях рождается подлинная человечность. «Грусть — хрупкая сестра радости», писала когда-то Анна Ахматова. Может, именно эта хрупкость — то, что нас спасает? В следующий раз, когда накроет легкая тень без причины, попробуйте услышать её тайное послание. Быть может, она просто зовёт вас на берег внутреннего озера — туда, где у каждого из нас есть право быть разным, быть честным, быть собой. Не бегите от неё. Посмотрите на себя новым взглядом. Может быть, перед вами — новая дверь. А вдруг за ней прячется ответ на вечные вопросы: где начинается настоящая радость? Как не потерять себя в этом вечно стремительном мире? Что принесёт утро завтрашнего дня? Подумайте — и поделитесь своим опытом. Кому, если не нам, разгадывать тайны собственной души? 🌫️🤍✨

Тот, кто слушает шум мира: искусство не утонуть в потоке тревожных новостей и победить панические атаки

«Тот, кто умеет сохранить покой среди всеобщей паники, уже выигрывает не только у страха, но и у самого времени». Бывает, ночью открываешь новостную ленту — и словно включаешь фильм ужасов на неизвестном языке, где каждая фраза тревожно вибрирует где-то внутри. Мы перестаем различать за новостными заголовками настоящую жизнь. Каждый день тысячи людей по всему миру подхватывают информационный вирус: страх, тревога, паника гуляют по планете быстрее самолетов и штатовских вирусов. Но что, если за мозаикой крика, наводящей ужас, скрывается кое-что важное — тонкое знание, которому следовали мудрецы в самые темные века? Что, если уловить ритм информационного города можно только закрыв глаза… Откуда приходит невидимый враг? Задумывались ли вы когда-нибудь, почему некоторые новости «липнут» к нам? Даже если мы отворачиваемся, они продолжают маячить на границе сознания, будто надоедливые комары летней ночью. Именно эта клейкость тревоги роднит сегодняшние информационные нападения с древними страхами того самого человеческого племени, которое у костра опасалось каждого шороха в ночи. Сегодня любой экран — это костер, который не греет, а ослепляет. Социальные сети едва ли ставят целью наш душевный покой. Их задача чаще в другом: зацепить взгляд, продавить эмоцию, заставить пережить заочно трагедию всех и сразу. Колесо новостной карусели кружит так быстро, что человек день ото дня забывает, кто он есть вне контекста ежечасных новостей. Как ни удивительно, именно фокус на том, что тревожит, работает подобно увеличительному стеклу: реальность «токсична» лишь постольку, поскольку мы в неё всматриваемся. Представьте себе темную комнату, где полоска света освещает лишь один объект. Но если раздвинуть шторы — внутри окажется целый мир, полный иных смыслов. Случалось ли вам ощущать, что история будто схлопнулась? СМИ словно навязчиво убеждают: вне их фокуса ничего нет. Человеческий мозг — мастер обобщений, и вскоре кажется, будто за пределами ленты новостей жизни больше не существует. Это — не норма, но, увы, привычная ловушка наших дней. Кто я в зеркале мира? Порой кажется, будто на смену одной эпохе просто переставили декорации, а мы всё ещё стоим за кулисами, не понимая: что дальше? Информационный поток 2020-х — это не просто набор событий, но огромный пресс, давящий не только на разум, но и на само наше «Я». Спросите себя: когда вы листаете новостную ленту, вы ищете факты или, быть может, ищете себя? В периоды, когда истина — дефицит, человек начинает метаться между идентичностями. Кто я — гражданин, профессионал, друг, патриот, критик, случайный прохожий? Каждая из этих частей обретает в лентах соцсетей своё эхо, но вместе они внезапно перестают «приклеиваться» к целому. Вот почему новости могут не просто тревожить, а разбалтывать внутреннюю почву в поисках основания. Ощущение стыда или чужеродности возникает там, где исчезает доверие самому себе. Чем больше разноголосых, противоречивых известий в воздухе, тем сильнее тоска по опоре — пусть даже иллюзорной. Информационный перехлёст способен разрушить личное пространство, сделать чужие взгляды частью своего мыслительного фонда. Порой мы перестаем различать: где заканчивается наш собственный голос, а где — эхо внешнего шума. А затем приходит самый опасный спутник эпохи тревоги — кризис самоопределения. Кто я, если каждую неделю меняется мое отношение к происходящему? Какую из своих идентичностей я вписываю в бурлящий новостной поток, а какую теряю? Не настало ли время вспомнить, что подлинное «я» не может быть склеено только из мнений других — оно требует тишины, работы сердца и прямого взгляда внутрь… Внутренний радар: искать причину в себе Можно ли разглядеть предусмотрительную лампочку аварийной сигнализации внутри себя, прежде чем тревога поглотит целиком? Часто мы даже не замечаем, как начинаем коллекционировать эмоции, словно филателист редкие марки. Чувства рассеянности, безысходности, внутренней пустоты, плавающей, как густой туман по воздуху — всё это сигналы, на которые обычно не хватает внимания. Эксперимент: попробуйте мысленно пронумеровать основные эмоции, возникшие за день. Сколько среди них появилось из-за чужих новостей, разговоров, фрагментов соцсетей? Для многих поразительный результат звучит, как приговор: мы жертвы чужой тревоги, в то время как свои переживания растворились в этом общем море. Ключ — в умении отслеживать состояние и разбирать свои страхи с осторожной дотошностью. Каждый раз, когда накатывает волна беспокойства, задайте себе простой вопрос: что именно породило это чувство? Новость? Публикация? Неожиданный звонок? Только вытаскивая из тумана причину, можно вернуть власть над реакциями. Но есть и вторая, не менее важная часть: после отслеживания своей эмоции приходит черёд рационализации. Ведь страх, который не разобран по частям, норовит стать лжеправдой — личным пророчеством о неизбежном. Играть с разумом в игру «а вдруг всё так и будет» — всё равно что плыть против течения с завязанными глазами. Проще спросить себя: насколько велика вероятность, что мои мрачные фантазии сбудутся? И если что-то реально возможно — не лучше ли подготовить для себя план действий? Пожалуй, нет ничего более успокаивающего, чем внутренний сценарий «что буду делать, если…». Сценарий этот — не ловушка контроля, а способ обрести спокойную уверенность даже на штормовом море. Тело — сцена паники: хроника одной атаки Паническая атака часто нежданно обрушивается на привычный ткань дня: сердце бешено колотится, будто пытается сбежать в пятки; дыхание становится прерывистым, мир сползает на бок. Ты ещё секунду назад был просто уставшим, а теперь — актером в спектакле ужаса. В этот момент человек словно оказывается в клетке. У страха множество масок: то он изображает угрозу жизни, то ломает дыхание; иногда — взгляд замыливается и среди привычного мира вдруг встаёт вопрос: «А я вообще умею дышать? Кто-то боится задохнуться, кто-то сойти с ума… Часто паника атакует в тот миг, когда ощущение контроля полностью потеряно. Часто ей предшествует смутная тревога, которая не имеет ни лица, ни формы. Что делать? Как не превратиться в бессильного заложника собственного тела? К счастью, мудрость телесного опыта — могущественный союзник. Как только мы позволяем себе ощутить простую реальность момента (он настоящий, он здесь и сейчас) — тревога начинает сходить на нет. Ведь паническая атака — это всего лишь неудачная попытка мозга «уберечь» нас, а не вредоносное вторжение. В такие минуты важно сказать себе: это не навсегда, это — просто волна, которая схлынет. Попробуйте перевести внимание с хаоса мыслей на ритм дыхания. Не старайтесь контролировать, просто наблюдайте. Пусть первым возвращается ощущение собственного тела, его тяжести, тепла, простых потребностей. Техника выживания: шаги по невидимому мосту Первое, чему стоит научиться — это диалог с дыханием. Древние традиции настаивали: дыхание — это путь к себе, к покою. Обычные упражнения, о которых часто слышат, обрастали мифами, но суть всегда одна: сделать дыхание медленнее, глубже, перевести его из груди в живот. Попробуйте сесть, зафиксировать стопы на полу. Сделать глубокий вдох, следя, чтобы поднимался не верхний край груди, а живот — как будто в нём надулся шар. Считайте до трёх на вдохе, до восьми — на выдохе. Да, может показаться, что не сразу получится, но только в этой простой практике зашито возвращение к себе настоящему. Ещё один работающий трюк — дыхание «по квадрату»: на вдохе, на задержке, на выдохе и снова задержке отсчитывайте по два-три такта. Можно даже водить взглядом по периметру монитора, чтобы задействовать сразу оба — тело и зрение. Когда органы чувств стоят на страже разума, тревога не так быстро захватывает все внутренние территории. Запах лимона или мятной пастилки, холод воды на запястье, резкий контрастный душ — всё это словно возвращает карту мира в норму. Пусть ваши пальцы ощупывают острые грани хорошо знакомого предмета. Пусть глаза ищут случайности: ветку за окном, шов на свитере, пятно света на полу. Всё это — невидимые мосты обратно к себе. Мышечная релаксация — ещё одна ступенька наверх. Пронесите волну внимания по телу: от пальцев до макушки. Сожмите ладони, крепко-крепко, будто держитесь за ручку настоящей двери в другую реальность — а потом отпустите. Ощутите, как возвращается тепло, тяжесть, жизнь. Фиксируя своё состояние здесь и сейчас, вы постепенно превращаете хаос в упорядоченное спокойствие. Пять чувств, пять опор, пять шансов на спасение Иногда на войне с паникой достаточно одного простого упражнения. Закрите глаза и сделайте мысленный список: Пять вещей, которые вы прямо сейчас можете увидеть. Пусть это будут не очевидные объекты, а неожиданные детали: надпись на кружке, царапина на полу, блик света… Четыре сенсорных чувства — прикосновения: ткани, тепло кружки, холодный металл, шероховатая поверхность стола. Три звука — даже если это шум города за окном, голос соседа или шелест собственных рукавов. Два ярких запаха: аромат напитка, духи, мята, влажный воздух после дождя. И, наконец, один вкус — мятная конфета, кислое яблоко, кофе. Перекладывая внешний мир через призму органов чувств, вы возвращаете себе не только контроль, но и смысл. Внезапно оказывается, что реальность куда разнообразнее, чем внутренний ураган страха… Строим остров спокойствия Парадоксально, но один из главных секретов внутренней устойчивости — учиться не бороться, а взаимодействовать с собой. Остановитесь. Побудьте в тишине без новостных всплесков. Промойте руки холодной водой, почувствуйте опору мира под стопами — это простое родство тела и земли, о котором мы часто забываем. Позвольте себе малое: десять минут дыхательной гимнастики, короткую прогулку, звонок близкому человеку. Шёпот творчества — рисование, музыка, простые слова на бумаге — способен переделывать тревогу в тепло. Ритуалы заземляют, привычный чай может стать якорем. Самое важное, что вы можете позволить себе каждый день — не прятаться в «панцире» игнорирования, не сбегать от проблемы, а смотреть ей в глаза полностью. И да, если тревога слишком велика — позвольте себе обратиться к тем, кто умеет не только слушать, но и слышать. Это может быть специалист, внимательный друг или даже просто проходящий вечером мимо человек. Важно держать в памяти: вы способны быть для себя островом спокойствия в любой буре. …и если ещё остался вопрос Самое удивительное, что на каждый всплеск тревожной волны природа заложила в нас ответ — не сдаваться, а учиться сотрудничеству с собой, поиску опор и возвращению к собственной сердцевине. Как в древних мифах, герой всегда возвращается домой сильнее, чем ушел. Возможно, тот, кто слушает шум мира, а не просто в него вглядывается, способен извлекать музыку даже из тревожных сигналов. Что станете вы слушать сегодня: беспокойный зов улицы или тихий голос собственной души? Оставлю этот вопрос открытым, словно крепко запертую музыкальную шкатулку, и, быть может, именно вы найдёте к ней свой ключ… 🫧💭

Когда грусть — не враг: дневник победы над депрессией и секреты возвращения к жизни

«А если я больше никогда не буду радоваться?» — этот вопрос рождается не в моменты острой боли, а когда боль становится обыденностью. Представьте комнату, где гаснет свет: в какой-то момент вы перестаете искать выключатель, просто учитесь различать очертания в темноте. Немногие догадываются, как незаметно привычное становится чужим, а ощущение безысходности — новой реальностью. Говорят, что такие истории читают чужими глазами, а переживают — как свои. После этой статьи вы, если не узнаете себя, то, возможно, научитесь видеть тех, кто давно живет в темных комнатах без выключателя. Или, быть может, отыщете свой собственный свет там, где его, казалось бы, не было… Когда прошлое идет ко дну, а ты не умеешь плавать Некоторые повороты судьбы не отмечаются в календаре. Жизнь раскалывается, почти неслышно, на «до» и «после» — по лезвию одной-единственной потери. Так случилось и со мной, психологом, человеком, изучавшим души других. В тот день, когда ушел человек, значивший слишком многое, внутренний маятник замер. Каждая клеточка отзывалась непониманием и протестом: «Нет, это невозможно, ты ошибаешься!» В груди гудел вакуум, а в зеркале угадывались только отзвуки прежней себя — красной нитью разорванных надежд. Говорят, у горя есть пятнистый хребет — отрицание, злость, торг, депрессия, принятие. Но никто не пишет в учебниках о том, сколь правдоподобно оно умеет маскироваться под обычную усталость или мимолетную грусть. Я шла по этим ступеням с анатомической точностью — сперва упрямо отрицая, что нарисованный уголок рта уже не может превратиться в улыбку. Потом — весь звериный мир злости на одних, обиды на других, тщетные обещания себе (а вдруг можно склеить разбитое?). Погоня за призраком спокойствия, который тает при первом же дыхании ветра… И когда все расчеты исчерпаны, начинается падение — вязкая тяжесть в теле, когда даже вкус воды кажется ненастоящим. Вытащить себя из дома? Только если совсем необходимо. Мир теряет очертания до размытого пятна; единственная компания — телефон, где можно бесконечно рефлексировать чужую радость. Это не романтическая тоска или грустная музыка для дождливого дня. Это когда прошлая жизнь будто бы вовсе не принадлежит тебе. Ты учишься дышать без кислорода. День, когда серое поле треснуло В такие дни время — вязкая патока, не натянутый канат, а скомканный клубок. Как и прежде, вечер никчемно тянется к ночи, а за окном октябрь мастерит свою мозаичную осень. Я шла домой, пытаясь не думать ни о чем — даже грусть начинает надоедать. И тут случилось странное: на секунду груз отступил. Воздух внезапно стал влажным, живым, промытым недавним дождем; вокруг вспыхнули цвета, какие будто бы стёрли из памяти — яркие, дерзкие, будто весь мир решил одним мазком напомнить: он есть, несмотря ни на что. Эта секунда длилась чуть меньше вдоха, но в ней уместился целый космос ощущений. Грусть не ушла. Она стала иной: не всемогущей хозяйкой, а соседкой. Впервые за месяцы я поняла, что быть опустошенной — не значит быть мёртвой. Жизнь и боль, странным образом, могут идти рука об руку. От этого открытия впервые стало не страшно. Я почувствовала — если мои слёзы не высохнут, это всё равно не отменяет смену сезонов, прозрачный воздух, яркое небо, запах мокрой земли. Я не исключение, я часть этого мира — несовершенная, хрупкая, живая. Это ли не первая крошка принятия? Когда ты позволяешь себе быть несовершенным, горюющим, но по-прежнему — частью большого, бесконечно сложного мира. Волна, которая, наконец, встречает берег. Секретный механизм: как болезни души становятся возможностью Смешно говорить — я знала всё «по учебнику». Как поддерживать себя, как отмечать ловушки негативных мыслей и неуклонно повышать свою активность хоть на миллиметр в день. Но между знанием и внутренним согласием — зияющая пропасть. Пока ты не принимаешь: «Да, я болею, да, мне нужна помощь», всё, что делаешь — немного ложь. Стыд был моим главным врагом. Ведь кому — как не мне, специалисту, «знатоку» запутанных человеческих лабиринтов — выпадало право на ошибку? Переступить эту черту оказалось сложнее всего. Оглянуться в зеркало и сказать: «Сегодня мне больно, я не всесильна». И только тогда стала возможна перемена. Моя внутренняя революция произошла в тот момент, когда я перестала цепляться за идею возвращения в «правильное», солнечное прошлое. Что, если грусть не уйдёт никогда? Что, если вместо душевной стерильности мне досталось место в великом оркестре человечности, где звучит всё: и тревога, и смех, и усталость, и маленькие радости? Если во мне хватает места для многоголосия — почему бы не постараться услышать каждый голос, пусть даже тихий? В тот осенний вечер я вышла из-под одеяла не потому, что внезапно исцелилась, а потому что позволила себе быть собой, как есть. Принятие не вылечило меня за одну ночь, но с него началось «разморозка» — методичная, порой раздражающе медленная, но неуклонная. Захотелось чай со сливками, прогулку у парка — маленькие зёрна жизни на сухой почве. Дорога обратно: камешки, по которым можно выбраться из пропасти Возможно, вы читаете сейчас эти строки не из праздного интереса, а потому что темнота вокруг кажется густой и вязкой. Или рядом кто-то, чьи глаза всё чаще остекленевают. Хочется верить — даже если руки слабы и больше нет сил пытаться, дощечки переправы ещё не догнили. Попросить о помощи. Не одиночество лечит душу, а признание: «Я не справляюсь». Обратиться к врачу не слабость. Иногда слова близких: «Соберись, это пройдёт», — звучат как упрёк. Боль внутри не указывается на силомер. И если сломалась нога, вы не станете ждать, что она сама срастётся. Так и с этим — не бывает стыда в уязвимости. Читать про себя, а не для себя. Полезные книги бывают разными. Лично мне помогли «Восходящая спираль», «Победи депрессию прежде, чем она победит тебя». Важно — не превращать их в тяжёлые кирпичи «должен», а читать как дневники выживших: живые истории о том, как свет отыскивают даже под завалами. Выслеживать мысли, как лесных зверей. Каждый день записывать и задавать себе три вопроса: где доказательства, откуда пришла эта мысль, есть ли альтернатива? Не гнать волну, а уметь присмотреться — меняется и течение. Иногда самая страшная мысль неожиданно блекнет на бумаге. Давать телу двигаться — хотя бы минимально. Не бегать марафоны, а просто не отменять свои основные ритмы. Душ утром, любимый кофе, 15 минут на балконе, уборка — жизнь слагается из простых жестов. Через них постепенно возвращается энергия и вкус к будущему. Снисходительность к себе**. Если хочется ругать себя за разбитость или слабость, вспомните — у боли своя логика. Она не рассказывает о вашем моральном калибре. Через темные воды проходили лучшие капитаны. Иногда стоит просто чуть отступить — и смотреть на себя с пониманием, а не с приговором. Не лишним будет добавить: осторожные упражнения на внимательность и осознанное присутствие возвращают почву под ногами. Они не решают все проблемы за раз, но позволяют смотреть на мир шире, замечать бриллианты в неприметных днях. Даже если они сверкают не каждый час… Чувства как путеводные огни: зачем нам вся палитра, даже если кажется, что проще без красок? Оказывается, боль — не мусорная куча, которую надо срочно вынести, а форма общения с собой. Через неё мы узнаём, на сколько голосов расцвела человеческая душа. Испытывать доверие ко всему спектру жизни, не вычеркивая ни тревогу, ни радость, ни печаль — значит сделать себя вместилищем мира. Представьте себя домом с окнами во все стороны: за одними бушует гроза, за другими рассвет, за третьими — вечерний чай. Не запирать двери, не строить засовы, а быть открытым этому ветру, в какой бы стороне он не подул. И когда учишься непротивлению — не тому, чтобы плыть по течению, а чтобы не бояться встречать очередной порог, — что-то меняется внутри. Грусть становится не цементом, который сковывает, а частью большого полотна. Так на потемневшем небе вновь появляются окна в будущее. После тяжёлого периода я иногда ловлю себя на том, что снова хочу жить — пусть по-новому, не как раньше. Захотеть хотеть, как оказывается, значит вернуться к жизни. Депрессия не исчезает одним решением. Но принятие — это первый узел, который держит мост над тёмной рекой. Остаёмся ли мы прежними, когда находим дорогу обратно? Что изменилось во мне после того, как я позволила себе чувствовать всё, а не только «разрешённое»? Мироощущение стало объёмнее. Пережитая печаль словно искала внутри меня пустые уголки и наполнила их новым взглядом. Я стала чувствительней к чужому молчанию, но и радостней — к чьим-то крошечным победам. Иногда мелькает мысль: «Что, если вернётся?» — но страх уже не разрастается, потому что во мне теперь больше свободы — для боли, переживания, для наслаждения, для жизни вообще. Где-то внутри осталась благодарность. За то, что когда-то было очень темно, но в этом темном сплелась сила для нового света. Каждый из нас несёт в себе тени, но лишь тот, кто не боится их разглядеть, может со временем стать для кого-то окном. Так ли важно, оставляемся ли мы прежними после таких путешествий? Или, может, главное — научиться быть домом и для солнца, и для дождя? Я не знаю — и в этом вопросе есть вся соль. Жизнь не всегда отмеряет ясные ответы, но всегда даёт шанс собирать себя из множества чувств, ошибок, открытий. Если ваше сердце сейчас глухо или плачет — подойдите ближе к себе. Позвольте ощутить не только холод, но и редкие, тёплые лучи, которые уже пробиваются сквозь облака. А ещё — расскажите свою историю, если захотите. Может быть, именно за следующим углом кто-то ищет огонёк, который вы только что сумели зажечь… 🌧️🌱☀️

Интересное

Почему те, кто отличается, становятся невидимыми — и как научиться блистать там, где тебя не ждут?

Зачем злу нужны свидетели: тайная сила боли и нежности после удара судьбы

Почему счастье в любви перестало быть игрой по чужим правилам: как незаметные стереотипы воруют наши отношения

Тонкая грань между «должен» и «хочу»: как перестать бояться собственных решений