Психология обмана и манипуляций

Проклятие, в которое мы верим: почему даже в эпоху науки нас пугает сила слова и взгляда

Чувствовали ли вы когда-нибудь, будто идущий мимо человек "смотрит невесело" — и вдруг весь день катится под уклон? Или, быть может, ловили себя на мысли: "Не сглазить бы — не сглазили бы меня!"? Казалось бы, на дворе двадцать первый век, вокруг нейросети и спутниковые снимки Луны. Но одна тревожная фраза, кивок головы старушки в подъезде — и что-то глубокое, иррациональное внутри сжимается: «а вдруг сбудется»… Мало кто признается, что верит в проклятия. Но, если приглядеться, суеверия, магическое мышление и страх "темной энергии" плотно вплетены в повседневность. Они не принадлежат только маргиналам или героям легенд — это древний туман, окутывающий простой рассудок любого из нас. Сегодня я приглашаю вас пройтись по тем самым зыбким границам магии и психологии, чтобы лучше понять: кто же на самом деле управляет нашим страхом — тёмные силы или причудливые миражи ума?.. И, главное, возможно ли сбросить старое заклятие страха, что прячется под маской мудрости. Тайная сила древнего мышления: почему мы продолжаем верить Давайте перенесёмся во времена, когда рассвет всегда казался хрупкой милостью духов, а гром — воплощением гнева невидимых властителей неба. Представьте костёр, искры уносятся в чёрное небо. Вокруг сидят люди, у некоторых на шее амулеты, кто-то держит руками ритуальный кулон, одарённый знахаркой. Здесь, в пламени и сумерках, рождается первый заговор, первое проклятие: "Пусть тебе не будет счастья…" Человечество тысячелетиями жило в мире, где всё объяснялось колдовством. Когда неведомая болезнь уносила ребёнка, считали — это "дурной глаз". А если внезапно удача отворачивалась — не иначе как кто-то пожелал зла… Магическое мышление укоренилось глубоко. В душе таких людей страх и надежда срастались: стоит ли надеяться на помощь амулета или бояться чужого слова? Любопытно, что следы такого восприятия не исчезли и в цифровую эру. Попробуйте сегодня зайти в соцсети — вы найдёте крошечные защитные смайлики на лицах грудничков, целые коллекции "оберегов на удачу", обсуждения "как отвести порчу". Эта нить не рвётся. Страх, впитанный с пеленок, часто не поддаётся прохладному лезвию логики и живёт под именем традиции, памяти рода, "чувства на всякий случай". Ведь даже Фрейд, отец психологии, описывал: магическое мышление — зеркало детства. Младенец для себя лишь центр вселенной и убеждён — желания становятся реальностью. Стоит только сильно захотеть — и мама, словно по волшебству, согреет, накормит, вылечит. Мы вырастаем — дефицит чуда не исчезает; он просто принимает новые формы. Сила и ловушки мысли: почему страхи иногда сбываются Вспомните Шекспировского Меркуцио, который со стоном кричит: «Чума возьми семейства ваши оба!» и как будто запускает череду трагических событий. Ведьму в деревне обвиняют — и вот скот действительно гибнет. Казалось бы, цепочка неотвратима. Столько примеров, когда слово будто работает оружием. Но отчего? Ключ — не в магии слова, а в головоломке психики. Представьте, что ваше сознание — это хитроумный фильтр, многое искажая и подкрашивая своим личным опытом. Психологи называют это играми разума, но давайте отступим от академизма. В жизни всё происходит куда проще: мы верим в страшное — и от тревоги сами себе его накликаем. Достаточно угадать на чайной гуще "опасность", поверить: "меня сглазили", — и внимание автоматически сконцентрируется на неудачах. Любая мелочь становится знаком! Заболел? Проклятие. Потерял ключи? Колдовство. Каждый раз, когда вы позволяете тревоге поселиться в душе, вероятность новых неприятностей только возрастает. Всё вокруг — фильтруется страхом. Не зря ведь в далекой Африке зафиксирован случай: шаман подозревает убийцу и даёт всему племени питье — умирает только истинный виновник. Вера убивает, не яд. С другой стороны, пересмотрите трагические байки о "глазах фараона", "печати монахини" или "проклятых местах". Часто те, кто раскапывал египетские гробницы и вдруг умирал, просто оказывались самыми тревожными — под гнётом собственной веры, сомнений, физических нагрузок и, нередко, экзотических бактерий. Логика здесь коварна: после — не значит вследствие. Ловушка и защита: как когнитивные искажения создают личные заклятия Сколько раз вы ловили себя на мысли — если ребёнок болеет, виновата "плохая энергетика" завистливой соседки? А правду если посмотреть чуть шире — сколько подобных "сглазов" оказывались случайностью, совпадением, малозначимой ерундой? Но ум наш устроен так, чтобы видеть закономерности даже там, где их нет — это древнейший механизм выживания. Мы склонны переоценивать эффект собственных мыслей."Не думай о плохом — вдруг сбудется!". Эта идея заразительна — особенно если жизненный сценарий один раз совпал с предчувствием или предостережением гадалки. Человек вглядывается в прошлое, выискивая подтверждение: "Вот, сглазили же…". Глаз острит на знаки, а ум — на подтверждение собственной теории. Всё это порождение "туннельного зрения" и "сверхобобщения". Мы фиксируемся только на тех событиях, которые подкрепляют суеверие, отбрасывая сотни случаев, когда злополучное "пожелание зла" кануло в пустоту. Ошибка — не в судьбе, а фильтре восприятия, который не хочет замечать другое. Кто-то носит амулет — и становится спокойнее. Но срабатывает не мистика, а психологическая броня. Активно веря в "щит", человек уверяет подсознание: "Я защищён". И даже если опасность не существует, верование способно изменить отношение к миру — и, как ни странно, даже биохимию тела. И вот тут появляется любопытная пара: плацебо и его злая тень — ноцебо. Первый способен лечить, второй — губить, даже без яда. Врач сообщает о побочных эффектах — и здоровый человек вдруг заболевает. Надору: программируя себя на беду, мы как будто зовём её к порогу. Кто сильнее: заклятие или личность? Но самая интригующая загадка: почему один согревает душу "магическим" кулоном и верит в непрошибаемую защиту, а другой лишь фыркает и неуязвим для "дурного глаза"? Секрет — в том, какие убеждения живут глубже всех на дне сознания. Личность, привыкшая переходить неприятности словно лодка поверх ряби, останется невозмутимой, даже если со всех сторон будут шептать слова проклятия. Другой — ударяется в панику от любого случайного косого взгляда. Занятно: иногда человек публично смеётся над страхами, выставляя их на посмешище, но где-то в глубине продолжает верить: "А вдруг правда?" И если такой внутренний конфликт велик — реакции тела подчиняются тревожному сценарию, от стресса до настоящих болезней. Разум гибок, но не всесилен, и старые дождевые шепоты бессознательного всё ещё очень голосисты. Есть ли универсальная прививка против "темной магии"? Честный взгляд внутрь. Если вам по-настоящему легче с оберегом — пусть он будет. Но важно помнить: чем крепче сжимаете страх, тем больше он управляет вами. Чтение, новые идеи, аргументы разума — лишь слои для внутренней уверенности. Но магия исчезает именно там, где появляется личная сила и опыт осознанности. Оставим ли мы проклятия в прошлом? Живой опыт и страх перемешаны настолько, что на стыке появляется новый вид магии — та, которую мы создаём мыслью. Слагаются ли настоящие проклятия сами собой? Или это мираж, играющий на наших слабых местах? Стратегия — не гнать прочь древние страхи, а узнавать их лицо. Может быть, завтра вы вновь поймаете на себе чужой настороженный взгляд. Быть может, повернёте кулон в ладони и пошлёте в спину врагу "немую угрозу". А может, улыбнётесь и забудете — ведь виражи судьбы зависят куда больше от привычек разума, чем от шепота ветра или суженной зрачком зависти. Сегодня или через год, останется вопрос с нами: устаём ли мы верить в таинственную силу слова и взгляда, или вновь и вновь примеряем этот древний панцирь, опасаясь лишний раз встретиться с хаосом непредсказуемой жизни? Не рано ли прощаться с собственными мифами — или просто стоит рассмотреть их внимательно? А вот к какому решению прийти — подвластно только вам…

Зло в зеркале: почему мы смотрим на преступника, но не видим его жертву?

Как часто вы ловили себя на мысли: почему меня так завораживают истории о преступлениях? Почему, включив очередной подкаст о сериале убийц или открыв захватывающую книгу на острие реального ужаса, мы мгновенно оказываемся на стороне монстра — и только через десятки страниц вспоминаем про тех, чьи жизни оборвал его замах? Ответ на этот вопрос — словно замочная скважина в затемненной комнате. За нею — не только чужие судьбы, но и наше собственное отражение, искривленное и честное. Немногие решаются заглянуть в эту темную глубину, изучить, отчего, разгадывая природу преступника, мы почти забываем о невидимом присутствии — жертвах. Но если окунуться в эту тайну — взгляд на себя и на мир меняется необратимо. Отблески ночи: когда преступник становится героем 1960-е. Америка. В каждом книжном — репортаж о Чарльзе Мэнсоне, в газетах — портрет Теда Банди, а ещё десятилетия спустя тысячи экранов будут освещены страшно обаятельной улыбкой Ганнибала Лектера. Казалось бы — во мраке можно различить только чудовище. Но магия истории часто превращает его в антиикону нашего времени. Чем же так цепляют эти персонажи? В будничных, просолённых заботах жизни человек редко сталкивается с настоящей тьмой. А здесь, на страницах криминальной хроники, тьму можно изучить — дистанционно, безопасно, сквозь слой наблюдательности, как через бронированное стекло. В психологии человека всегда существовала жажда испытать запрещённое. Не совершить — нет, но хотя бы мысленно заглянуть в чужую пропасть. Мы анализируем чужие травмы, ищем тот самый роковой излом детства — будто если поймёшь, в какой момент возник монстр, то найдёшь формулу защиты. И вместе с тем, это история и о собственной Тени: скрытых импульсах, мимолетных порывах, тревогах, которые никогда не перейдут грань. Когда кто-то другой совершает страшное — ты, по контрасту, ощущаешь себя светлее. Фантазии тут работают как исповедь «наоборот»: внутри тебя бушует шторм, но внешне ты не преступник, а зритель, эксперт, искатель тайн. И вроде бы в этом нет ничего предосудительного: признать дуализм, испугаться фантазии, остаться самим собой. Но слишком долгий взгляд на преступника — как взгляд в бездну. Он затягивает. Мы забываем, что за каждым монстром — тени разрушенных семей, рассыпавшихся судеб. Голоса за кадром: почему жертвы становятся фоном Перелесните несколько страниц очередного «тру-крайма» — и прислушайтесь. Чей голос звучит громче: преступника ли, мастера плана, хищника-художника, чьи мотивы эпоха анализирует с маниакальной тщательностью, или же тех, кто остался — жить, чувствовать, бояться и пытаться собраться заново? Внимание к страданиям жертвы — не только моральная обязанность. Это про фундаментальное понимание: любое столкновение с насилием меняет не только героя, но целую вселенную людей вокруг него. Например, роман «Записки перед казнью» Дани Кукафки мастерски переворачивает привычный повествовательный фокус: с каждой главой яркость преступника тускнеет — на первый план выступают три женщины, связанные с ним хрупкой, но не разорванной нитью боли и воспоминаний. Представьте себя на месте Блу — сестры одной из жертв, чья жизнь теперь навсегда разделена на «до» и «после». Или Шоны — журналистки, пытающейся понять, как о таком рассказывать правдиво, не размывая кровью и шулерством суть. А с Лавандой, матерью убийцы, всё ещё сложнее: её любовь и её ужас — сплетены в один неразделимый узел. В документалках жертвы часто звучат приглушённо — как будто о погибших уже нечего сказать, кроме строк в полицейском отчёте. Но на самом деле именно их боль, их борьба, их попытка не раствориться в чужой истории — то, что по-настоящему важно услышать. Баланс без жалости: почему эмпатия порой бывает опасной Мир неудержимо тяготеет к романтизации насилия. Харизматичные монстры обрастают мифами, их интервью — золотой фонд документалистики, а их истории в какой-то момент становятся инструкцией для подражателей или оправданием для заплутавших душ. Но можно ли «понять» убийцу, и что это дает нам самим? Почему некоторые авторы решаются сместить фокус — с поиска причин, оправданий и психологических лабиринтов — к наблюдению за последствиями их поступков? «Понимать» и «оправдывать» — слова разной весомости. Яркий пример — отношение Дани Кукафки к своему персонажу. Ансель Пэкер — точно не ангел и не абсолютно чудовище. Он травмирован, да — но его раны, каким бы глубоким ни был их след, не перевешивают боль и пустоту, оставленную в десятках чужих судеб. Когда нам становится жаль хищника, мы забываем про улетевших в его клюве маленьких птиц. Каждый вздох сочувствия к преступнику — незаметное снижение ценности пережитого жертвами. В современной культуре, где сочувствие становится моральной валютой, важно — удерживать этот баланс. Некоторые правозащитники прямо утверждают: задача художника, журналиста — удерживать историю на грани правды и сострадания. Не превращать преступника в звезду, а пытаться разглядеть тех, кто остался в тени взрыва. Одновременно важно — не демонстрировать жертву как вечную жертву, а дать ей возможность вырасти, восстановиться на ваших глазах, стать носителем смысла, а не только боли. Анти-история: когда повествование становится лекарством Современные книги меняют угол зрения на преступления. Жанр «анти-тру-крайм» — не просто новый тренд, но попытка вернуть слову «человечность» его подлинный смысл. Важно не только понять «почему он это сделал», но и «что теперь чувствуют те, кто остался». Ансель Пэкер в книге Кукафки не получает второй жизни на экране — ему не дают разыгрывать роль вечного соблазнителя-злодея. За ним, как за стеклом, остаётся только нить следствия, попытки объяснить необъяснимое. Но настоящая драма — не в его исповеди, а в том, как женские судьбы обходят по краю собственные травмы. Не стоит бояться смещать фокус на жертв. Подлинно рассказанная история боли и восстановления порой звучит громче любой кровавой сенсации. Для многих читателей знакомство с опытом такой травмы становится способностью замечать тревожные изменения в себе и в других. Психология преступлений — не театральная сцена, а зеркало, в котором отражаются наши страхи и надежды, наши слёзы, гордость и уязвимость. Именно способность воспринимать обе стороны — преступника и жертву — и дает шанс увидеть реальную, сложную картину. Внутреннее расставание: чему учит новая этика чтения Чего мы ищем, когда листаем страницы темных историй? Безмолвного ответа: «Каким быть человеком, если за спиной проносится чужая боль?» Чтение книг вроде «Записок перед казнью» даёт тонкий, кажущийся хрупким, но на самом деле невероятно мощный навык — размышлять не только о чужой злой воле, но и о том, как не допустить размывания сострадания. Ровно в момент, когда мы задаём себе простой вопрос — Как живут те, кто остались после? — меняется целый мир. Дверь, которую эта статья приоткрыла, всегда остаётся немного открытой. Заглянув внутрь, невозможно остаться прежним: вопросы становятся глубже, ответы многограннее, а взгляд на себя — честнее. Хотите ли вы поделиться этой историей? Или, быть может, рассказать свою?... ✨

Сладкий яд чужой силы: Почему мы читаем (и пишем) об эмоциях власти, страха и боли

Если бы стены могли говорить, они бы хранили не только следы пальцев на обоях, но и шепот нерешённых споров, эхом разносящийся по ночам. Вопрос, который обречён кочевать из поколения в поколение — почему люди увлечённо читают истории, в которых герои сталкиваются с жестокостью, подавлением и тёмными сторонами чужой воли? Почему кто-то аккуратно оправляет на полке томик с тяжёлым сюжетом — а другой вычёркивает себя из роли жертвы, перелистывая казалось бы чужую, но острую, словно собственную, боль? Попробуйте на миг представить: за занавесками уютных квартир разыгрываются мини-драмы. Мягкий свет кухни, тёплая кружка — и внезапно звонок, который холодит ладонь. Литература набирает на себя роль зеркала, не глянцевого, а с трещинами. В это зеркало мы глядим украдкой, ведь то, что прячется за правдой «абьюза», сложнее простой схемы. Это не просто зло — это целая вселенная эмоций: страха, надежды, взаимозависимости, борьбы и… отчаянья. Немногие, листая роман о чьей-то травме, задумываются: этот текст не просто оживляет фантазию. Он вписывает во вселенную читателя невыдуманные законы чужой воли и устрашения. После этой статьи — рискну пообещать — ваш взгляд на бытовые сцены, отношения «сильного» и «слабого», на собственные решения станет чуть осторожнее, внимательнее, честнее. Останется лишь вопрос: чье отражение вы увидите в треснувшем зеркале? Грани власти: когда «сильный» переступает свою грань Стоит прислушаться к описаниям современной прозы — сухие теории бессильны перед оглушительным натиском голосов героинь и героев. Простая бытовая сцена: начальник и подчинённая, звонок в поздний час. В романе Алены Амурской нерв тянется от телефонной трубки к голове, к перехваченному дыханию — и за этим случаем оживает образ человека, приручённого к постоянной тревоге. Некая Дина, не то чтобы смелая, и не то чтобы бессильная, оказывается в положении, где личные границы — роскошь, а каждый отказ угрожает потерей не только работы, но и уверенности в себе. Почему один человек так быстро берёт чужую волю в залог? Литература показывает, не утверждая напрямую — за этой потребностью подчинить и контролировать всегда таится прошлое. Социальные паттерны, среды, где правила сводятся к жёстким дуэлям — «выживает тот, кто громче и грубее». Для читателя такие эпизоды резонируют с детскими сценами — кто заплакал первым, кто разрешил быть слабым. Секретное знание? Одновременно жертва и «агрессор» носят в себе одинаковую усталость — страх быть отвергнутым, страх показаться лишним или недостаточно сильным. В мире, где налог на уязвимость велик, проще прятаться за грубостью или, наоборот, покорно терпеть. Не потому что один из них «плохой», а потому что оба нащупывают единственно возможный сценарий выживания. Человек, ломающий чужую волю, воюет не только с другим, но и с собой. Боль как охрана: почему мы строим сторожевые башни вокруг чувств Истории о потере, любви, которую переламывает тяжесть утрат, звучат иначе. Роман Насти Ильиной о матери и бывшем муже, которого простые слова ранят так, будто рана никогда не зарастёт. С чего вдруг люди становятся жестоки, даже если за агрессией — океан печали? Представьте зверя, раненого на охоте — когда к нему тянется рука с лекарством, он готов укусить, чтобы не испытать боль снова. Так и герои, так и те, кто впервые встречается с доселе невидимой границей чужой боли. Каждый словно защищает ауру своих страданий, позволяя себе ненадолго забыть, что другой — тоже ранен и уязвим. В этих историях важно не само зло, а безнадёжная нежность, тщетные попытки исправить прошлое или хотя бы убедиться, что оно произошло не зря. Секрет здесь не в диалогах и не в сценах истерики. Всё дело в том, что боль делает людей видимыми. Она — маяк, который говорит: «Я жив, я здесь, я не исчез». Чтение романов с такими темами возвращает нас в самый лобовой, честный контекст: какие башни мы выстроили вокруг своих уязвимых мест? Почему, когда ближний хочет помочь, мы открываем когти-слова, а не ладони? Может быть, на страницах книги мы позволяем себе испытать то, на что едва ли хватит сил в реальной жизни? Изнанка власти: когда угроза и унижение становятся законом Иногда текст уводит нас за грань возможности — в чужие миры, где жестокость иерархии кажется естеством. В истории Мартишии Риш на место патриархата встает фэнтезийный матриархат: молодой эльф в рабском ошейнике — красивый, пугающе послушный, лишившийся права голоса. Что чувствует человек, которого определили не в категорию личности, а собственность? Стыд, злую иронию, холодное пренебрежение? Или хуже — полное онемение души? Такие рассказы — не только аллегории на реальность. Это психологический эксперимент: попробуй, читатель, посмотреть с другой стороны. Насмехаясь над фантазийными цепями, заметим — в реальной жизни они тоньше, прозрачно сплетены из правил, «традиций», обычаев. В подобных мирах унижение работает как валюта, а расчеловечивание открывает сезон безнаказанности. Легче жить, если веришь, что твой «раб» меньше человек, чем ты. Но вот в чём ужас и, одновременно, честная правда — эти роли меняются местами, стоит звёздам стать по-другому. Именно через такие истории, позволяющие испытать чужую уязвимость, происходит великое сдвижение — незаметное, но вечное. Мы учимся различать боль, называть её по имени, понимать, где проходит граница дозволенного. Реальность учит, что жить по этим жёстким правилам проще, но лишь до тех пор, пока они не касаются лично тебя. Сложная, но настоящая жизнь начинается там, где нужно видеть в другом — не объект, а самостоятельный космос чувств и ожиданий. И чтобы проложить мост между «я — тот, кто командует» и «я — тот, кого слушают», приходится развивать в себе силу не подавлять, а защищать. Красота такого опыта — в его сложности. Крепость семьи: линия фронта или трещина на двоих? Есть одна сцена, которая заставляет сердце читателя сбиться с ритма — когда домашние стены становятся ареной для войн без побед. В романе Лены Голд и Веры Шторм муж и жена уже не слышат друг друга — в их разговоре нет больше просьб, только упрёки, крики, угрозы, увечья. Кто виноват, если уличная буря войдет в дом? Одна ли сторона может превратиться из другого в «врага»? Истина всегда где-то внутри — у каждого героя в горле застряло несказанное слово, каждый борется за внимание, любовь, простое право быть услышанным без насмешки. Такие сцены — электрический стоп-кадр: никто не хотел, чтобы так случилось, и всё равно случилось. Самое страшное — когда о ссорах узнаёт не только ты, но и твой ребёнок. Взрослые, умеющие причинять боль друг другу, редко замечают, как передают её дальше, словно эстафетную палочку. Спасти здесь может только одно: способность вовремя остановиться, назвать происходящее не войной, а криком о помощи. Оказаться рядом не как соперник, а как свидетель и соратник. Так почему люди всё чаще выговаривают наболевшее в книгах? Потому что литература — не просто исповедь. Это способ устоять там, где словами «в жизни» не отделаться. Это приглашение — поделить тяжесть, рискнуть быть услышанным хотя бы раз в вымышленной судьбе. Преображение боли: как история становится освобождением Можно ли найти во всей этой хрупкости что-то светлое? Невероятно, но да. Человеку иногда необходимо создать новый мир, чтобы пережить старый. Пропустить непростую историю через себя — придать ей форму, цвет, звук, пусть даже чужого вымысла. Писатель берёт свою травму — и превращает её в легенду. Запечатлевает страх, уязвимость, обиду так же, как художник передаёт закат через тысячи оттенков. Право говорить о своей боли, возвращая себе голос, — это и есть путь возвращения достоинства. Каждый рассказ — попытка стать немного волшебником, отыскать в обломках самоценность, разрешить себе быть слабым, чтобы, в конце концов, стать сильнее. Прочитав такие истории, не заметить — невозможно: они оставляют в душе эхо, царапину, но и вопрос. Быть может, важнее не то, кто написал очередной роман об унижении, а кто рискнул его прочитать? Какой урок вынесет он после последней страницы? Ведь, в конечном счете, каждая книга — не о чудовищах или героях, а о нас. Мы — те, кто читает; мы — те, кто проживает; мы — те, кто, рано или поздно, учится различать, где заканчивается чужая тьма и начинается собственный свет… И если в этом поиске вы узнали себя, не спешите расставлять точки. Может быть, кому-то потребуется именно ваша история — чтобы снова поверить в свои силы, или просто услышать: здесь ты не один. ✨

Манипуляция, обострение, любовь: что скрыто за мужской тактикой в отношениях, о чем молчат даже те, кто пострадал

Вопрос, с которого не выйти тем же: зачем мы позволяем любить себя через контроль? Вы когда-нибудь ловили себя на мысли, что отношения, о которых вы мечтали, вдруг стали похожи на лабиринт без выходов, где вы всё время выбираете не свою дверь? Почему так часто, даже понимая, что нас используют, манипулируют нами, изводят щедрыми порциями вины и отстраненного холода, мы не уходим? Психологические сценарии, которые разыгрываются в парах — особенно когда мужчина и женщина меняются ролями обвинителя, спасителя и жертвы — не просто хитросплетения характеров. Это истории с древними корнями. Почти никто осознанно не вспоминает их, но большинство интуитивно узнает, когда однажды встречает. В этой статье мы открываем дверь в мир мужских манипуляций не для того, чтобы обвинять или обесценивать. Мы посмотрим на происходящее глазами разных людей. Мы пройдем этот путь вместе — чтобы в финале понять: Чем на самом деле платим мы за чужую игру? Тайная сила вины: когда финансовая ответственность превращается в ловушку Представьте апрель, еще не уставший дождь за окнами, и двух людей в небольшой кухне. С одной стороны — Марина: 29 лет, новая чашка чая, уста, что заплетаются от молчания. С другой — её партнер, чей день давно начал повторяться, как песня в заевшем плейлисте. Мечта о совместной жизни постепенно сморщилась, как яблоко на задней полке холодильника. Когда-то он оплачивал рестораны и даже пару неожиданных поездок, но теперь стал завсегдатаем их маленькой квартиры, безработный и не ищущий выхода. Марина рассказывает: «Я подкармливала его надеждой — всё-таки не бросать же любимого в трудности? Оправдывала себя мыслями: он же не просто так, просто ему сейчас плохо». Но вместо благодарности — появились упреки. «Значит, я тебе нужен, только когда могу за все заплатить!» — звучало каждый раз её напоминание о том, что он снова не ищет работу. Что здесь происходит на самом деле? Обыкновенная интрига старых установок: «Близких нельзя бросать». Кто из нас не слышал в детстве таких слов от родителей или мудрых тёть? Однако, когда они врастут в нас, как занозы, мы живем не по своим желаниям, а по чужой программе. Женщина превращается из любимой в обязательную, а мужчина — из партнера в подростка, которому всегда должны. Манипуляция? Да. Иногда даже не нарочно. Просто кто-то однажды опустил руки — и сделал удобным для себя роль жертвы. Ведь плыть по течению подгузниковой заботы безопасно — здесь можно не сталкиваться с тревогой, с неуважением, с настоящей ответственностью. Но у любого терпения есть конец. Когда Марина, наконец, решилась уйти, оказалось — бывший нашёл работу. Холодный душ кое-кому на пользу. Только стоило ли ей столько ждать? Маятник соблазна: как «кошка и мышка» делают отношения похожими на квест Петербургский ветер обдувает лица двух влюбленных. Арина, 27 лет, хранит в памяти не только этот импульсивный полет в город, где мосты разводят не только воды, но и судьбы, но и слова, нарисованные ручкой на салфетке: «Это мы — большая и маленькая собака. Всегда вместе». От полета к падению всего пару недель. Сначала он исчезает: дело, кавардак, “не могу сейчас”, почти ультразвуковой эхомотылек в мессенджере. Потом — возвращается так же внезапно, как и уходит. Арина ждет и надеется, что это просто турбулентность на подступах к настоящей близости. Но проходит еще время и маятник снова качается: горячо, холодно, близко, исчезновение. Многие в этом узнают себя, правда? В чем секрет этого притяжения-отталкивания? За театром «кошки-мышки» почти всегда стоит страх — не быть принятым по-настоящему или, наоборот, раствориться в отношениях без остатка. Это не придумка психологов, а закономерность наших внутренних барометров. Сначала — вспышка доверия, потом отступление: слишком близко, опасно, вдруг пострадает моё уязвимое сердце? Даже самые искушенные в тактиках обольщения не всегда осознают: “качели” держат обоих, только по-разному. Один играет, другой пытается выстроить себе фундамент на зыбком песке чужих настроений. Болезненно? Да. У Арин таких салфеток могло бы скопиться целое портфолио. За каждым её ожиданием звонка — нехватка внутренней опоры. Иногда кажется: если начать отвечать тем же, исчезать и появляться, получится победить. Но на самом деле успеха нет: машешь флажком на бессмысленном марафоне. Обещание будущего как способ держать на крючке: когда прошлое партнера становится вашей ловушкой Кафе, из которого удобно смотреть на часы: у Марианны сегодня должна быть встреча с будущим или с разочарованием. 35 лет, нежность воздуха, чашка капучино; она ждет, что он сделает шаг — пригласит на семейный праздник, съездит в отпуск или хотя бы познакомит с друзьями. Вместо этого слышит: «Я не готов. Когда-то меня предали, я больше не могу доверять». Странно, как опыт другого человека превращается вдруг в вашу тюрьму. Он получает всё: вашу заботу, ваше время, нервы и тепло. Взамен — только обещание, что когда-нибудь наступит завтра. Марианна слушает его исповедь про бывшую, ждёт, надеется, доказывает себе — «я смогу показать, что любовь бывает другой». Сценарий знакомый: кто-то один строит мосты, другой сидит на берегу и боится выйти из укрытия. Что движет таким партнером? Часто здесь нет злого умысла. Может, человеку и правда страшно. Ему комфортно получать доказательства вашей терпимости и любви — ведь это так приятно греться в лучах чьей-то преданности, не принимая собственных решений. Но если прошлое становится броней, в которой прячутся всю жизнь, есть ли смысл стучать в её дверь? А женщину в итоге держит всё тот же навязанный образ идеальной спасательницы: «Я ему нужен, чтобы исцелиться, я сумею спасти». Но путь спасателя утомителен и неблагодарен. Можно ли выйти из этих ловушек — не предав себя? Отношения слишком часто становятся местом пересмотра детских интроектов — программ, которые мы получили когда-то в обмен на любовь или внимание. Здесь мы не только встречаем чужие слабости, но и собственные. Ведь манипуляция срабатывает только там, где есть болевая точка для ответа. Если нам кажется, что заслужить любовь можно только терпением или жертвой — мы становимся идеальной частью чужой игры. Но у любой истории есть момент, когда можно остановиться и спросить себя: Чего я хочу на самом деле? Кому выгодна та роль, в которой я застрял? Хватает ли мне места для собственного счастья — или я иду по кругу чужого лабиринта? Ответы требуются не столько даже партнёру, сколько самому себе. Осознание — всегда болезненно. Вместо работы над чужими травмами пора вернуться к своей жизни, своим ценностям и желаниям. Выйти из роль спасателя, жертвы или манипулируемого — значит позволить себе быть свободным, даже если это пугает неизвестностью. Ведь за каждым «я всё исправлю, если постараюсь» может скрываться «я всё потеряю, если не выберусь». Но дверь всегда приоткрыта — вопрос только в смелости сделать шаг. Кто вы в своей истории — сценарист или вечная актриса с одним и тем же репертуаром? Может быть, самое время переписать свою пьесу?

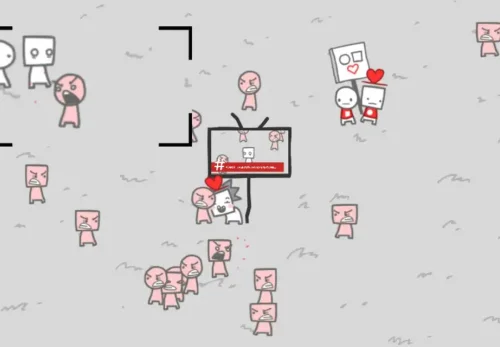

Становясь отражением экрана: что игра We Become What We Behold говорит о нас — и о мире вокруг

> Мы становимся тем, что мы видим. Мы формируем наши инструменты, а затем наши инструменты формируют нас. — Маршалл Маклюэн Оглянитесь вокруг себя Замечали ли вы когда-нибудь, как спокойный день вдруг начинает искриться тревогой лишь потому, что вы случайно увидели тревожное видео или провокационный заголовок в ленте новостей? Почему один момент, схваченный объективом — и пущенный по рукам — может вдруг начать жить собственной жизнью, заражая эмоциями и поступками даже самых хладнокровных из нас? О таких странных превращениях редко говорят всерьез. Поднимается суматоха, за которой прячется нечто важное. За шутливой оболочкой популярной игры We Become What We Behold скрывается куда более глубокий механизм: как публичные образы сливаются с нашими личными переживаниями и становятся фантастически реальными — порой более ощутимыми, чем родная рука. Сегодня я приглашаю вас пройти вместе со мной этот путь — сквозь экраны, страхи, коллективные заблуждения и вопросы о собственной идентичности. Возможно, в конце этого путешествия вы уже никогда не посмотрите на новостную ленту по-старому… Игра, в которой ты — режиссер страстей Представьте незатейливый, почти мультяшный мир: забавные существа с круглыми и квадратными головами гуляют по площади. Но сама площадь — лишь фон для настоящей драмы. Вы, с камерой в руках, выбираете, какой миг превратить в главный сюжет экрана, что сейчас увидят все остальные. «Вот — кто-то кричит на другого. Или вот — кто-то делает комплимент.» Вы щелкаете, и вот уже вся толпа смотрит только на это событие. На первый взгляд — простая игра. Но от дурашливого клика появляется еле уловимая нота напряжения: вы вдруг становитесь не зрителем, а чародеем общественных настроений. Один показанный конфликт — и квадратные начинают сторониться круглых. Еще один скандал — и уже зарождается вражда. Похоже ли это на реальность, которую мы наблюдаем вокруг? Память выуживает из недавних дней схожие эпизоды: тикток-разоблачения, бурные образы врагов народа, громкие сенсации, заставляющие целые группы сторониться друг друга. Как будто играем в какую-то вселенскую версию We Become What We Behold, где ставки — настоящие чувства и поступки миллионов. В каждом движении этих мультяшных существ, словно в карикатурной миниатюре, угадывается наш собственный опыт: слишком часто мы сводим сложные процессы к самой громкой детали — и забываем рассмотреть все остальное. Задумывались ли вы: почему именно плохие новости притягивают наше внимание сильнее, чем добрые? На стыке развлечения и философии игра становится зеркалом, в котором не хочется, но необходимо увидеть себя самого. Она спрашивает с нас: кто формирует нашу реальность — мы сами или те, кто держит в руках камеру? Как инфопоток становится бурей: психология расколов и катастроф Героями We Become What We Behold, если вдуматься, становятся не кружочки и квадраты, а наши эмоции. Молниеносная вспышка — раздражение, страх, злость — распространяется от одного героя к другому, как лесной пожар, раздуваемый ветром заголовков. Этот сюжет вовсе не выдумка. В научной психологии давно известно: сильные негативные эмоции сужают поле нашего выбора и заставляют нас повторять одни и те же действия, даже если они ведут к беде. Так действуют примитивные группы, слипшиеся в страхе перед опасностью: важен не разумный анализ, а мгновенная реакция стаи. Медиа, словно дирижеры эмоций, могут превращать отдельные эпизоды в коллективные ужасы. Один заголовок — и ледяная перчатка страха ложится на плечо общества. Один видеофрагмент — и редкое исключение вдруг становится «новой нормой». В самой игре это мастерски подано: вы сами решаете, какое событие окажется в центре внимания остальных. И очень скоро обнаруживаете — чем мрачнее и конфликтнее сюжет, тем охотнее на него реагируют. Бессознательная жажда драмы буквально перепрошивает жизнь обитателей — они начинают жить в ритме новостей, которые вы выбираете. Человеку, смотрящему на экран, кажется, что именно так мир и устроен, а ведь перед ним — лишь выбор нескольких кадров. Мы всегда склонны считать увиденное истиной, особенно если эмоции зашкаливают. Каждая показанная ссора, каждое подчеркнутое различие превращается в топливо для новой вражды. Кто из нас не ловил себя на тревоге после очередного вечера, проведённого в новостной засаде? Так создаётся иллюзия массового согласия, под которой шумят и клокочут неудовлетворённые чувства и беспокойство. Психика предпочитает следовать тому, что внушительно и громко. Создаётся снежный ком конфликтов, который катится все быстрее, стирая индивидуальное мнение. Но что делать, если эта драматическая карусель втягивает в безысходность? Власть картинки: природа манипуляции и уязвимость толпы История всегда повторяется: от первых сенсаций на каменных плитах до современных «горячих» новостных стримов. Людьми двигало одно — примитивный страх оказаться вне стаи. Только раньше стая собиралась вокруг костра, а теперь — под всполохами новостных отбивок. Удивительно, но именно в этом и кроется слабое место нашего мышления. Если один раз дать толпе «повод» (пусть даже надуманный), остальное сложится само собой. Реакция будет мощной и массовой: отрицание, подражание, паника. Пример из недавнего прошлого — когда слово журналиста вдруг способно развернуть миллионы к одной точке зрения, и даже потом, когда правда всплывает наружу, общество порой упрямо держится за первоначальное ощущение. Мысли расходятся волнами: сначала откликается глубоко личное. Чувствовали ли вы когда-нибудь, как трудно свернуть с пути эмоций, когда весь мир вокруг внезапно уверен — так и было? Социальные сети этим искусно пользуются: одобрение, лайки, ярость, виральность — все это лишь схемы, в которые попадаем не замечая. Классическая ловушка: эмоция появляется, «лидер мнения» даёт направление, несколько человек публично поддерживают — зыбкая грань исчезает, и вот уже общество в едином порыве крушит все на своем пути. Игра We Become What We Behold доводит схему до крайней точки, фарса. Событие — вспышка — реакция — новый сюжет — и бег по кругу, где каждое новое действие ещё сильнее раскручивает спираль. Общество становится не просто театром новостей: оно подчиняется тревоге так, словно это и есть единственно возможная реальность. Остановится ли колесо? Ответа нет. Но в этом и ключ к свободе. Где проходит граница между своим и навязанным На первый взгляд кажется: достаточно просто не поддаваться общему настроению, трезво оценивать, различать зерна и плевела. Но каждый, кто хоть раз заходил в пучину новостей, знает — холодная голова исчезает первой. Остается лишь ощущение: всё происходящее вокруг — действительно важно, опасно, даже если это всего лишь чья-то камера и микрофон. В такие моменты помогает только одно — умение видеть собственные эмоции, отличать настоящие потребности от внушённых импульсов. Почти как игра: вместо того чтобы вести героя по заранее заданному маршруту, попробовать остановиться и спросить себя — почему я сейчас так реагирую, зачем мне эта эмоция, есть ли за ней что-то настоящее? Каждое осознанное усилие — как всплытие на поверхность после долгого пребывания под водой. Оглянуться, попытаться увидеть не только «главный кадр» экрана, но и всё, что осталось за кадром. Парадокс: чем сильнее кажется давление масс, тем важнее голос одной здравой головы. Ведь истории начинают меняться именно тогда, когда кто-то решает впервые выбрать не то, что диктует толпа, а то, что подсказывает совесть или интуиция. И — да, иногда общество будто выходит из транса, сбрасывает морок внушения. Но путь этот всегда начинается внутри одного человека. >Возможно, следующие пару дней вы станете смотреть на новости с лёгкой улыбкой — и чуть большей осторожностью? 🤔 — Зажгите фонарик своей внутренней любознательности. Попробуйте не принимать первое сообщение за истину — а рассмотреть картину целиком. Постарайтесь стать режиссёром, а не просто зрителем своего восприятия. Есть ли у нас шанс вырваться из круговорота чужих историй? Этот вопрос не требует ответа, он приглашает к новому путешествию — в сторону своего собственного взгляда. А какую историю на экране выберете вы? ✨

Тайные механизмы заманивания в секты (и почему может попасть каждый)

Представьте: поздний вечер, шелестящий город, вы одиноки в толпе людей, и вдруг чей-то тёплый взгляд задерживается на вас чуть дольше чем нужно. «Всё ли хорошо?» – спрашивает незнакомец, но в его глазах нет равнодушия. Он видит вашу уставшую душу, чутко улавливает ноты нераскрытого одиночества. Замечали ли вы, что у каждого, даже самого сильного, есть незримые трещинки, в которые порой хочется спрятать свои страхи? Ведь за внешней безмятежностью кто-то хранит хаос, за уверенностью таится невозможность попросить о помощи... Мало кто отдает себе отчёт: однажды можно переступить границу собственной жизни, раствориться в чужой воле — и даже не заметить, что стал кем-то другим. Где обитают невидимые сети? Слово «секта» обычно вызывает в воображении причудливые картины: ночные церемонии, жесткие правила, странные костюмы. Но в реальности вход в эту ловушку расставлен куда ближе. Эти сети сплетены из дружелюбия, веры в твой ценности, тонкой заботы. Сначала кажется, что попал в компанию мечтателей или команду поддержки, что встречаешь на пути не поводыря, а друга. Когда-то в начале 2000-х годов была в Москве организация, которая обещала новое дыхание жизни. Молодым ребятам здесь давали тёплый приём, учили "видеть истину", облегчали груз обыденности. В тесном зале, где пахло кофе и мечтами, кто-то – Вика или Саша – впервые услышал: «Тебе не надо больше быть одному». Это было похоже на дом. Никто не вопил лозунгов, не читал манифестов. Но постепенно ты замечаешь: твои слова подхватывают и формируют, как пластилин. Знакомые радости и реакции — теперь ты сверяешь с одобрением зала. Что бы ты ни чувствовал, всё обязательно окажется либо «правильным», либо «ошибочным», но решать — уже не тебе… Что же происходит на уровне души? Вас словно медленно переносят по тонкому мосту от одной стороны к другой. Не замечая, меняешь ножку за ножкой – и вот твоя личность едва светится сквозь новый покров наставлений и коллективных истин. От первого вдоха до полного растворения проходит не один день. Где была твоя граница? Когда ты решил не спорить, а согласиться? Этот момент почти невидим, но именно тогда ты перестал быть собой. «Я» растворяется, когда ежедневно танцуешь чужую музыку. И это не магия злых гениев, а хитрое переплетение твоих усталых надежд и чужих обещаний. Зачем отдавать себя? Поразительный парадокс: человек почти всегда соглашается стать частью общего большого, если внутри долго гнездились чувство отверженности и жажда признания. Игра в новую жизнь начинается скрыто: сначала появляется лёгкость – кто-то вдруг понимает именно тебя. Радость – твои ошибки перестают быть оковами, они почти превращаются в ценность для группы. Вот только постепенно к внутреннему голосу подкрадывается другая интонация – сомневайся, спрашивай, не верь себе до конца. Уж лучше прислушайся к новому авторитету… «Может мне действительно не хватает самостоятельности?», «Я никогда не был достаточно хорош, а здесь меня принимают» – такие мысли проступают, как акварель на тонкой бумаге. Но что если именно это и был коварный план? Иллюзия тепла: почему уязвимы даже сильные Вам когда-нибудь казалось, что внутренний холод не преодолевается ничем? Окружён вниманием, но не согрет. Секта не врывается в твою жизнь как грабитель с фонарём. Она приходит тихо, ласково, будто отвечает на едва уловимый личный запрос. Те, кто росли с глубокой нехваткой одобрения, становятся особенно восприимчивы к этой нежности. Принятие в сектантском кругу часто даётся легко, но это та тонкая ниточка, которая тянет всё дальше от настоящего себя. Вспомните детство: кого-то часто ругали за проявления чувств, кого-то не ценили просто так. Не потому, что не любили, а потому, что сами не умели выслушать. Происходит следующее: западания, внутренние пустоты ищут любого, кто их заполнит. Вот в такой пустоте начинают звучать громко чужие слова. Иногда это ощущается как возвращение домой – тёплый плед, который наконец накрывает дрожащие плечи. Но лишь снаружи уютно, а внутри начинает расти потребность вновь и вновь подтверждать свою нужность. Страшнее всего новомодная забота: здесь тебя хвалят, возвеличивают, называют особым, дарят миссию. Но твоя самостоятельность начинает растворяться так же, как исчезает свет в густом тумане. «Кто я, если не они?» – этим вопросом можно объяснить многое. Почти никто не осознаёт ловушки, пока не оказывается внутри. И главное коварство не в прямых приказах, а в том, что ты добровольно регулируешь свою глубину – отказаться ли от себя, чтобы не потерять любовь группы. Когда тревога часть гимна Не замечали ли вы, что иногда внутренняя тревога – это единственный маяк в густой тьме? Защититься от секты означает чувствовать: где заканчивается «мы» и начинается «я». Представьте море: штиль, корабль, вы стоите на палубе. Кажется, куда бы ни поплыли – главное быть не одному. Но корабль группы всегда требует жертвенности. Едва вы хотите свернуть на иной курс – вас удерживает причал коллективных идей. Будьте внимательны к голосу внутри, который говорит: «Сейчас я будто дышу не своим воздухом». Если вам дают готовую схему, подсказывают что и как чувствовать, избегают разговоров о ваших личных переживаниях – пора задуматься. Право сомневаться – то невидимое оружие, которое спасает от потери себя. Если внутри нарастает протест, не пытайтесь его унять. Спросите себя вслух: Кому я отдаю свои мысли? Человек рядом помогает мне стать собой или превращает в зеркало для чужих ожиданий? «Верь, и всё будет хорошо!» – хороша только как плакат. Живая вера опирается на личный опыт, а не на всё включено чужих взглядов. Пространство, где тебя выслушают без инструкций, ценнее десятка лозунгов. Как быть если близкий попал в ловушку? Анна, тридцать семь лет, двое детей. Её младшая сестра ушла из дома, увлеклась странными семинарами. Сначала они просто спорили. Потом Анна старалась запретить встречи. Чем больше напора – тем дальше становилась сестра. И только когда Анна придумала встречаться в кафе, говорить о детских историях, а не о «нью-эйдж» миссиях – сестра вдруг стала слушать. Разговоры как бы возвращали ей право быть не идеальной. Шаг за шагом выходила та, которую Анна знала с детства. Всё это про терпение и невидимые мосты, а не «спасение любой ценой». Вот несколько шагов для тех, кто хочет вернуть любимого из чужой вселенной: Сохраняйте контакт. Не разрывайте связь, не обвиняйте в глупости. Ваша стабильность важнее доказательств. Ведите разговор не «против», а «рядом». Делитесь чувствами, не навязывайте визит к психологу – пусть человек сам выбирает темп. Давайте точную информацию: не напирайте, а спокойно разбирайте детали жизни в секте. Спрашивайте, как человек себя чувствует, а не что думает о лидере. Важно не застревать в безнадёжности – пути назад бывают долго закрыты, но время и мягкое принятие часто превращают замкнутый круг в спокойную прямую. Позвольте себе быть незавершённым. Не ждите моментального отклика, но знайте: ваша собственная устойчивость иногда сильнее любых слов. Куда ведет путь возвращения к себе? В конце этого странного путешествия вдруг приходит желание узнать себя снова. Кто я, если убрать маску группы? Это труднее всего – ведь привычка растворяться кажется самой безопасной стратегией. Вы почувствуете, как вновь возвращается цвет к вашей собственной жизни. Представьте себе утро, где солнечный луч пробирается сквозь темноту. Именно с этого простого света начинается возвращение. Не с упрёков к себе, не с обрыва старых связей, а с мягкого разрешения искать свое отражение в каждом новом дне. Иногда побег от собственной души заканчивается там же, где и начался – рядом с теми, кто умеет услышать, а не только говорить. Остановитесь и спросите: Сегодня я живу свою жизнь? Или всё ещё повторяю чужой текст? И быть может, тот, кто посмотрит в зеркало завтра, улыбнётся новому лицу, в котором появится отражение по-настоящему свободного человека… ✨

Интересное

Почему мы остаёмся себе незнакомцами: тайные механизмы забвения и искусства самопознания

Почему мы забываем о себе: неизвестная история внутреннего похитителя

Обретение счастья на перепутье: как вера, сомнение и традиция переплетаются в человеческой душе

Когда небеса молчат: зачем человеку вера, если мир рушится?

Почему после некоторых разговоров хочется спать: как люди тихо похищают чужую энергию и что с этим делать

<p>Иногда кажется, будто после обычной встречи с одним-двумя знакомыми уходит вся жизненная сила. Вроде бы выпили кофе, обсудили погоду — а руки опускаются, внутри нет ни искры, ни желания что-то делать. Знакомо? </p> <p> На первый взгляд — пустяк. Но если прислушаться к себе, то уловишь некую странность: почему именно рядом с некоторыми людьми вселенная личной энергии начинает неумолимо «утекать»? </p> <p>На таких встречах есть что-то неуловимо не по себе: вроде никто не повысил голос, не угрожал, не просил денег — а ты уходишь как выжатый лимон. Неужели бывают такие невидимые сценарии, где один человек почти физически «вытягивает» из другого ресурс радости, уверенности, даже оптимизма?</p> <p>Сегодня мы с вами попробуем приоткрыть кулисы этого странного театра: как одни становятся тайными «пожирателями» чужого хорошего самочувствия, кто чаще попадает в их сети — и, главное, как научиться сохранять свой внутренний свет даже под прицелом самых обаятельных «поглотителей энергии».</p> <h3>Лицо без маски: как распознать невидимого истощителя рядом</h3> <p>Они редко выглядят опасными. Внешне — обычные люди: соседи по офису, старый друг, человек из группы по интересам или родной голос на линии. Они умеют шутить, могут быть обаятельными, делятся милыми историями и в первые минуты располагают к себе, как добрые продавцы мороженого в июльский полдень. </p> <p>Представьте: вы рассказываете приятелю про удачный отпуск, а он усмехается: «Повезло же тебе! Некоторым только мечтать об отдыхе». Или обрушивает на ваши плечи новую порцию своих несчастий из семейной жизни, производственной драмы, вечного недопонимания. Как бы невзначай — но всей своей поступью такой человек будто требует: остановись, отзыви свои чувства, полей мой внутренний сад своим вниманием. </p> <p>Немногие задаются вопросом — а сколько раз за последнюю неделю после общения с кем-то вы чувствовали упадок? Апатия, необъяснимое раздражение, желание отстраниться или срочно «перезагрузиться»? Подобные спутники — первое предупреждение: вы только что отдали свой эмоциональный заряд.</p> <p>Они мастера быть в центре внимания: перевести любую беседу на лад своих невзгод, вызовет сочувствие, обесценит чьи-то успехи или подарит вежливую завистливую улыбку. Такие люди — специалисты по сбору эмоциональной валюты, действуют не всегда осознанно, но результат предсказуем: рядом с ними вдруг перестаешь быть собой.</p> <h3>Вечный спектакль: почему «поглотителю» всегда мало?</h3> <p>В каждом из нас живет скрытый театр. Но если многие время от времени меняют роли — то у некоторых весь сценарий перематывается снова и снова вокруг одной фигуры: Без конца страдающего, обиженного или хронически недооцененного героя. Откуда берется эта жажда чужого внимания?</p> <p> В таких историях почти всегда прячется что-то из детской прошивки: научился получать заботу и значимость только через слезы, обиды, мелкую драму. Вырастая, человек иногда переносит этот паттерн на взрослых — не умеет сам справляться с тревогой и хочет, чтобы кто-то заполнял внутреннюю пустоту. Иногда к этому примешивается тяга к драме — когда скука внутреннего мира раскрашивается в цвета катастроф, чтобы хоть как-то ощущать себя «живым».</p> <p> А бывает иначе: человек боится одиночества, зависим от чужого одобрения настолько, что бессознательно требует его вновь и вновь. Завистливое сравнение, страх быть забытым, ревность к чужим достижениям — целый хор внутренних голосов подталкивает такому человеку искать свидетелей и публика лишь для собственной боли. Он искренне не понимает, что его сценарий вытягивает силы. </p> <p> Только немногие бросают себе вызов на этом пути — начинаются поиски причин, походы к зеркалу собственной души. Но чаще всё заканчивается повтором: один говорит о несчастьях, другой слушает, кивает, теряет заряд и уходит усталым. Почему мы порой так щедро платим собственным вниманием, когда держим в руках чек на бессилие?</p> <h3>Эмпатия как западня: как не стать идеальной жертвой</h3> <p>Вы когда-нибудь ловили себя на том, что не можете устоять, если кто-то рядом страдает? Так и хочется подставить плечо, объяснить, поддержать, помочь дойти до берега. Только вот берег этот почему-то всё время отдаляется на горизонт — сколько бы вы ни вкладывали заботы, ситуация не меняется. «Поглотители» невероятно точно улавливают особый тип людей — тех, кто буквально чувствует чужую боль всем существом. </p> <p> Такие люди — эмпаты. Их человеческий компас нацелен «на помощь», они слушают лучше дипломированных психологов и живут с убеждением: если где-то плачет друг, значит, нужно немедленно спасать. Но их суперсила оборачивается ловушкой — «вампир» питает свою пустоту, черпая из этого источника всё новые порции поддержки. </p> <p>С чем сравнить? Считайте, что вы принесли в чью-то темную комнату свечку — но хозяин комнаты никогда не удосуживается зажечь собственную. Вы греете светом, отдавая энергию, а он молчит в ожидании, когда принесете ещё.</p> <p>Трудно поверить, но даже самые сильные эмпаты иногда погружаются в тоску и усталость после слишком частых «спасательных операций». Ведь по-настоящему помогать возможно только тем, кто сам готов шагнуть навстречу переменам. Остальные превращают нашу доброту в свои повседневные «дрова».</p> <h3>Границы под угрозой: когда твое «нет» — это билет в свободу</h3> <p>Почему так сложно остановиться и сказать: хватит? Что мешает нам расстаться с ролью вечно доступного собеседника или первой скрипки в чужом концерте негатива?</p> <p> Многие из нас в глубине души опасаются быть обвинёнными в равнодушии. Боязнь обидеть, страх показаться холодным, желание быть «хорошим» едят изнутри, не позволяя поставить точку. А жаждущий чужой энергии собеседник будто ощущает эту нерешительность — и беззастенчиво вторгается на ещё не обозначенную территорию наших границ.</p> <p> Но есть и другой секрет — когда собственное внутреннее состояние ослаблено, когда на нас давит усталость, форс-мажоры или личная неуверенность, мы становимся особенно уязвимы. Как будто защитная пленка стирается, и любой «охотник за энергией» находит лазейку внутрь.</p> <p> Представьте себя в комнате со старым телевизором, на котором дрожит изображение. Стоит кому-то накрутить свои рычаги — и картинка теряет яркость, а весь звук вдруг становится чужим. Вот так действуют нарушения границ: человек с проблемами внутри пытается «подстроить» чужой аппарат, чтобы самому смотреть свой бесконечный повтор.</p> <h4>Три шага к собственной крепости: как перестать быть донором</h4> <p> Можно ли отстоять свой внутренний остров? Мне кажется, да — и начинается всё с маленьких изменений:</p> <p><strong> Сила прямоты: заговори, не отступай</strong> Честность — ваш щит. Порой достаточно дать понять собеседнику, что разговор не станет снова и снова прокручиваться по извечной колее. Скажите ясно: "Давай вернемся к моей теме", или: "Сегодня мне нужно побыть в тишине". Удивитесь, но откровенный тон часто отсекает лишний круг самой энергии.</p> <p><strong> Пространство для себя: смелее расширяй границы</strong> Иногда нужно не «убавлять» приятеля, а просто заново выстроить дистанцию. Никто не обязан быть всегда рядом и всегда доступным. Можно мягко сказать: "Я люблю тебя, но мне важно побыть наедине с собой". Откровенность уж лучше неловкой жертвы — так вы сохраните свою версию собственной жизни.</p> <p><strong> Умение сказать «нет»: не бойся отказа</strong> Это не только простое слово, но и практика. Отказ — не предательство, а проявление заботы о своих ресурсах. Вместо мучительного согласия станьте честнее с собой и собеседником. И обрящете столь нужный вам заряд — а может быть, вдохновите кого-то тоже стать чуть смелее.</p> <h3>Неуловимое закулисье: что там, за фасадом человеческих ролей?</h3> <p>Кто-то предпочитает говорить, что «энергетический вампир» — это просто миф, очередная модная метафора. Однако невозможно не замечать: в любой компании находится тот, кто вносит тень, "гасит свет", меняет настроение всего коллектива. Такой человек всегда найдёт повод повернуть фокус на своё несчастье — и никогда не примет хороший совет.</p> <p>Подумайте: иногда <em>самые разные люди</em> могут поменяться ролями. Сегодня вы устали — и ищете поддержки, завтра сами отдаёте излишки доброты кому-то в трудную минуту. Важно лишь помнить: нельзя всё время быть только принимающей стороной, иначе незаметно превратишься в того самого бесконечно утомлённого слушателя.</p> <p>А как быть дальше? Может быть, наблюдать: не стали ли вы слишком доступны для чужих историй, не оставили ли вы собственные чувства за бортом многочисленных просьб и драм? </p> <p>Ответьте себе честно — а готовы ли вы отстоять границы не против других, а сначала ради себя? И если да — быть может, однажды заметите: те, кто хочет опустошать, начинают обходить ваш остров стороной, а рядом остаются только те, кто по-настоящему ценит свет, а не вытягивает его до тла... </p> <p>Что вы готовы изменить, чтобы защитить свой внутренний мир?</p>

«Ты всё придумываешь»: Как манипулятор незаметно лепит нашу реальность

Представьте себе: вы уверены, что видели что-то воочию. Помните до мельчайших деталей. И вдруг ваш собеседник, с усталым вздохом, будто бы взрослый, говорящий с особенно упрямым ребёнком, уверяет вас, что этого не было. «Ты всё придумываешь», — спокойно повторяет он, а вы ощущаете, как почва под ногами становится чуть мягче, а грань между правдой и вымыслом — чуть тоньше. Немногие задумываются, как часто наше восприятие мира — не отражение, а отражения в отражении, зеркальный зал чужих слов, намёков и взглядов. За теплом заботы, за остроумной репликой, за пустяковой ссорой иной раз прячется мастерство вуали, которую надевают на реальность. И понимание этого — не повод для подозрительности, а возможность открыть глаза шире и обнаружить невидимые нити. Если досчитаете до конца, обещаю: некоторые фразы вы услышите с новой интонацией, а может быть, узнаете себя на чужом месте. Вам откроется лабиринт, в который попадают люди каждого возраста, профессии и пола. Но главное — вы поймёте, почему, иногда даже любя, нас учат сомневаться в себе. Театр теней: Кто зажигает свет? В начале был свет. И не просто бытовой — один-единственный газовый фонарь в старинном особняке, где великосветская леди начала замечать, что свет в доме иногда непостижимо тускнеет. Она в отчаянии спрашивала мужа — разве ты не видишь? Но каждый раз получала губительную для рассудка улыбку: «Ты всё выдумываешь». Этот сюжет стал не только основой фильма «Газовый свет», но и метафорой уловки, которую используют до сих пор. Те, кто сталкивались с таким, знают: слова способны быть гораздо страшнее тени. Манипулятор нарочно расшатывает восприятие, вставляя ломкие клинья между вашими воспоминаниями и своим рассказом о произошедшем. «Такого не было», «Ты неправильно всё понял» — эти реплики звучат почти невинно, но за ними кроется приглашение в игру, где правила придуманы не вами. Я встречал истории, где спустя годы человек вспоминает: — Представляешь, в детстве мне постоянно говорили, что мои страхи — глупость. Да ты придумал! Не плачь, никто тебя не обижал. А потом, уже взрослый, ловишь себя на мысли, что не доверяешь своим слезам — будто это не твои настоящие чувства, а просто капризы. Что же движет теми, кто выступает режиссёрами таких спектаклей? Страх оказаться не у дел, желание полного контроля, а иногда и банальная привычка думать, что лучше всех поймёшь, «как надо». Но самое опасное — это неосознанное переплетение: иногда человек сам не замечает, как повторяет реплики родителей, начальников или кого-то ещё, кто однажды зажёг в нём этот крошечный фонарь сомнений. В результате, главный вопрос перестаёт быть «Кто прав?», а становится «А можно ли вообще верить себе?». Невидимая рука: Как слова становятся оружием В битвах за истину гранаты взрываются реже, чем кажется. Чаще выстрел — это невинно поданная фраза: «Ты слишком ранимый», или — «А ты уверен, что всё помнишь правильно?». Секунда — и ваше воспоминание начинает трещать по швам, а вы сами осматриваете свою оборону: а не выдумал ли я себе врага? Парадоксально, но иногда именно близкие используют слова не для того, чтобы нас утешить, а чтобы заставить усомниться в собственной правоте. Почему? Потому что, утвердившись в роли арбитра истины, манипулятор приобретает власть над вашим самоощущением. Теперь он — единственный источник координат мира. Сравните: «Я сделал это из любви» — звучит почти благородно, но вдруг между рёвами посуды и словами поддержки возникает ядовитый оттенок оправдания. Любовь, кажется, прощает всё — но именно этой любовью можно прижечь ранку поглубже. История Любы (имя изменено) напоминает нам о бытовых деталях борьбы. Будто бы ничего страшного, просто упрёк: «Мне жаль, что ты считаешь, будто я тебя обидел». И вот уже Люба оправдывается перед мужем за свои чувства, извиняясь за слёзы. Она действительно начинает гадать: а не преувеличиваю ли я? Может, всё не так уж и плохо? Слова, произнесённые небрежно, с улыбкой или, наоборот, с деланной усталостью, проникают, как сырость сквозь старые стены. Когда вам говорят: «Все так считают» или «Я разговаривал с твоими друзьями, и они меня поддерживают», — на самом деле идёт выстраивание кольца отчуждения. Мир становится теснее, а узы, связывающие нас с собственным доверием, становятся тоньше. Но есть и другой пласт. Те, кто работают в больших компаниях, знают, как быстро «Ты снова забыл» сменяет «Ты неспособен справиться». Иными словами, любой наш промах, любая запятая может обернуться подтверждением чьей-то чужой картины о нас. Манипуляция незаметна, пока внутри не звоночек: «У меня действительно всё валится из рук», — думает жертва, ощущая, как под лопатками застёгивается невидимый жилет ответственности. Только вот закроет он вовсе не от холода. Лучший способ утешить — сравнить с чужой бедой? Представьте себе девушку, которая сдержанно рассказывает подруге: «У меня неприятности, мне плохо». Но в ответ она слышит: «У других бывало и хуже». Казалось бы, банальность: нас так учили, многим людям искренне кажется, что такой способ «успокоения» помогает не застревать в своих переживаниях. Но что испытывает человек? Одиночество. Его боль обесценивают — словно пятно на фотоплёнке забелили чужим светом. В таких ситуациях рождается чувство, что просить поддержки — это слабость, что настоящую боль нужно либо утаивать, либо занижать до размера, удобного для других. Сравнение с «африканскими детьми» или с другими героями страстей, чьи несчастья, несомненно, масштабнее, окончательно гасит желание доверять своей уязвимости. Но именно эта уязвимость становится порой ключом к настоящей близости. Когда твоя боль признана, когда с тобой не спорят о тяжести груза, а просто садятся рядом — начинает выстраиваться новый тип связи. Такой, в котором слова перестают быть оружием, а становятся мостами. На чужой территории: Дискуссия как поле манипуляции Газлайтинг не ограничивается любовными или семейными историями. Вспомним ожесточённые споры в соцсетях, когда оппонент вдруг резко заявляет: «Ты начитался чепухи из интернета!» Аргумент вроде бы лёгкий, почти флиртующий, но его назначение — одномоментно дискредитировать и источник информации, и собеседника. Словно сказать: не слушайте этого человека, он всё подстроил, он не компетентен. Это те же старые приёмы: поставить под сомнение ваши знания, вызвать сомнение в собственной адекватности. Невидимый фронт, на котором разворачивается главная битва — не за правду в целом, а за то, чьё представление о ней удостаивается права на существование. Коллега тоже может прийти с «заботой»: «У тебя сейчас стресс, ты не справишься». И вы невольно соглашаетесь, принимая навязанную роль некомпетентного или слабого. Здесь не работают ни логика, ни убеждение — только готовность почувствовать: где в разговоре убрали свет, а где его включили. Паутина фраз: 15 масок сомнений Здесь могли бы быть сухие списки, но давайте всмотримся в них, будто бы в лица героев спектакля: «Этого не было». Грубо, безапелляционно. Почва уходит из-под ног. «Ты неадекватный, и так думаю не только я». Кольцо отчуждения смыкается, одиночество нарастает. «Мне жаль, что ты считаешь, что я сделал тебе больно». Извинение с внутренним шипом, ты — странный, ты сам себе придумал рану. «Ты и правда уверен, что я выдумал это?» Игра на доверии, удушье вины. «Ты хочешь меня запутать». Манипулятор не колется, а обвиняет в обратном. «Я не пытаюсь тебя обидеть». Всё получилось случайно, получается, ты чересчур остро реагируешь. «Я сделал это, потому что люблю тебя». Опасная подмена заботы оправданием. «Ты слишком ранимый». Диагноз, который делают быстрее, чем открывают зонт под дождём. «Ты сам виноват, что так вышло». Классика переноса вины. Как говорил Бернард Шоу, легче простить других, чем себя перестать обвинять. «Это чушь из интернета». Современный дубль "все вокруг дураки". «У других бывало и хуже». Неутешительная арифметика чужих страданий. «На самом деле ты так не думаешь». Пренебрежение к индивидуальности собеседника. «У тебя всё валится из рук, меня это тревожит». Якобы забота, за которой чернеет тень контроля. «Ты снова забываешь». Разрушение самооценки через вынужденную покорность. «У тебя стресс, сейчас ты с этим не справишься».** Продуманная подмена сочувствия унижением. Каждая из этих фраз — не абстракция, а миниатюрная ловушка. Их сила не только в повторении, но и в той невидимой смене ролей, когда слушатель перестаёт быть самостоятельным сочинителем своей жизни и будто сдаёт управление. Переписать этот сценарий: Возможно ли? Жертва газлайтинга подобна зрителю, которого упорно убеждают: он не видит происходящего на сцене, а лишь выдумывает. Возникает резонный вопрос: как же научиться вновь доверять своим глазам? Первое — это право чувствовать. Даже если кто-то говорит, что твоё страдание нелепо или пустяково — оно твоё. Верить себе, даже если по инерции уже выполняешь чужой танец аргументов. Второе — окружающие нас люди не всегда эксперты по нашей собственной правде. Их мнение о наших поступках и воспоминаниях не имеет магической силы. Третье — история повторяется, только если мы сами остаёмся в ней заложниками. Занять позицию наблюдателя, отходящего на шаг от накалившейся сцены — часто оказывается первым шагом к тому, чтобы вернуть фонарь в свои руки. А если не хватает сил в одиночку, есть смысл искать союзников: друзей, чья поддержка не меряется весами объективности. Свет над лабиринтом Вот вы дочитали — и, может быть, узнали знакомые интонации, вспомнили диалоги, которые казались странно липкими. Может быть, где-то засветился внутренний сигнал: хватит соглашаться, когда ваше внутреннее «нет» становится в позу жертвы. Можно ли жить, если кто-то постоянно пытается увести нас с собственного пути? А если мы — сами бываем теми, кто вешает ярлыки и подменяет заботу манипуляцией? Возможно, вопросы, которыми разбужена эта статья — важнее любых ответов. А значит, самое время задать их — себе и своим близким. Чей свет мы включаем, когда идём по дому своих чувств?

Тень за витриной: зачем мы покупаем то, что нам не нужно — и почему маркетплейсы умеют читать наши желания

Когда в последний раз вы ловили себя на мысли, что заказали что-то, в чём совсем не было нужды? Почему список желаний не стал короче, даже когда бюджет снова пошёл на курсы, очередной абонемент, длиннющую череду подарков родным и небольшую коробочку для себя… Спросите себя честно — что из этого вы купили потому, что не могли не купить, а что — чтобы почувствовать что-то важное, пусть даже на миг? И в этот момент вы почти слышите тихий шёпот продавца, который зовёт из витрин: "Только сейчас… Купи, не упусти… Будь как все — или на шаг впереди!". Но что скрывается за грациозной вывеской? Почему мы, взрослые, разумные, срываемся на покупку ненужных вещей, и кто на самом деле управляет нашими желаниями — мы ли сами? Сегодня мы приоткроем двери туда, куда обычно не заглядывают — за показной фасад маркетплейсов, в археологические слои нашего бессознательного. И после этого путешествия сомневаюсь, что у вас получится смотреть на каждую свою покупку, как раньше. У зеркала желаний: как маркетплейсы раздваивают нашу личность Раннее утро. Экран мерцает: пуш-уведомления, список рекомендованных покупок, остатки ночной акции. Может показаться, что всё это — просто цифровая рутина. Но если прислушаться внимательнее, понимаешь: каждый пункт на этом пути простроен так же точно, как лабиринт в легендах о Минотавре. Кто из нас не становился пленником спонтанной покупки? "Только сегодня скидка 70%! Остался один товар..." Сердце подскакивает, пальцы скользят к кнопке, разум ещё сопротивляется — "Это не нужно!" — но… Заказ оформлен, посылка в пути, а чувство победы сменяется пустотой. Оказывается, цифровые витрины — не просто логистическая платформа. Это зеркальный зал, где каждое наше движение отслеживается и интерпретируется. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что магазин знает, что вам хочется, ещё до того, как вы осознали это сами? Возможно потому, что так оно и есть. Каждый клик становится струной на инструменте, которым она, система, играет нашим вниманием. Миллиарды паттернов покупок, тысячи сегментов, сотни способов поймать тот самый момент слабости — когда вы буквально готовы купить что угодно ради короткой вспышки радости или иллюзии контроля над жизнью. Обычный путь выглядит так: сначала мы просто просматриваем товары — картинка за картинкой, словно листаем каталог возможностей. Маркетплейс начинает "узнавать" нас, совсем как мы неспешно познаём новых друзей. Через несколько кликов он знает о нас больше, чем многие наши знакомые. Надо ли удивляться, что предложения из рекламы попадают в самое яблочко? И всё же это — только первый слой. Посмотрите глубже: куда ведёт дрожащая стрелка мыши, когда кажется, что выбор спонтанен? Возможно, прямо к тревоге — упустить, оказаться «не в теме», не поймать последнюю скидку. В этот момент вы не просто выбираете носки или кольцо — вы выбираете ощущение. Свободы, контроля, важности. Игра за фасадом становится всё тоньше. За тонким стеклом: истинные желания, которые нельзя положить в корзину Как ни странно, наше стремление покупать — это не только про вещи. Это про истории, которые мы рассказываем себе и миру, пользуясь вещами в качестве символов. Поглядите на обычный день. Вдруг вы ощущаете тревогу или усталость, как будто что-то внутри просит перемен. Вы открываете приложение — через минуту среднестатистический россиянин оказывается в море предложения, где маркетплейсы, будто алхимики, превращают эмоциональный голод в желание купить. Вы не одни. За последние два года в России доля людей, делающих спонтанные онлайн-покупки хотя бы раз в месяц, выросла до 35%. Почти каждый второй сталкивается с этой искушающей игрой, а у детей, подростков желание щёлкнуть «купить» и вовсе может стать навязчивым ритуалом. Вы когда-нибудь задумывались, почему вещи порой легче заменяют чувства, чем разговор или даже крепкие объятия? Может быть, потому, что каждая покупка — как мини-билет в ту реальность, где вы всё контролируете и ощущаете себя чуть лучше. Психологи выделяют четыре невидимых механизма, которые тонко управляют сценариями наших покупок: Нарциссическая компенсация — когда хочется излечить внутреннюю неуверенность хотя бы чехлом для телефона или новой рубашкой, пусть снова и снова. Символическое обладание — купил яркие кроссовки, чтобы стать смелым или успешным, хотя на деле покупаешь только иллюзию этих качеств. Регрессивное утешение — взрослый человек находит в новом гаджете то же счастье, что когда-то в игрушке из детского сюрприза. Экзистенциальная пустота — хочется заполнить внутреннюю тишину, и вот ощущение наполненности жизни втягивается вместе с очередной пластиковой картой. Между строками наших покупок — мольба ощутить себя живым или замеченным. Мы скупаем не вещи — мы скупам сомнения, одиночество, страх, иногда перехватываем чуть счастья на сдачу. Битва умов: как торговые ловушки становятся нашими привычками Скорость цифровых покупок — словно пороховая дорожка. Одно движение — и выбранное уже летит к вам, минуя сомнения и разум. Молниеносность, простота, удобство: "Успей купить в два клика!" — и вот сложное принимается за должное. А теперь представьте: платформа знает ваше хобби, настроение, историю переписок, даже самое уязвимое время суток. Достаточно ли вам самой силы воли, чтобы не скользнуть на этой слабо видимой глади? Почему так сложно остановиться? Потому что с каждой новой акцией, персональным предложением или рассрочкой, система словно подстраивается под ваше желание сдаться. "Плати потом", "понижай средний чек", "получи скидку за лайк" — всё ради одного: выключить внутреннего цензора, выиграть ещё одну битву в войне за ваше внимание. Помните то ледяное чувство FOMO — страха упустить возможность? "Осталось 3 товара, 17 человек смотрят прямо сейчас!" В этот момент в игру вступают древние инстинкты: лучше жалеть о покупке, чем о том, что не успел. Хотя ещё недавно вы мечтали о простоте, а теперь — в ловушке бесконечной гонки за трендами и скидками. Тренды меняют друг друга так быстро, что в какой-то момент становится всё равно, что именно лежит в твоём шкафу — важен только сам момент участия. Вот почему даже самые стойкие становятся каплями в океане переменчивого потребления. Ритуал консолидации: что скрывается за желанием остановиться Казалось бы, решение — перестать покупать, впасть в аскезу, избавиться от шопоголизма одним махом. Но так ли просто выйти из этого эмоционального лабиринта? Любой, кто хотя бы раз пытался «сидеть на диете» для своего бюджета, знает: чем строже правила, тем сильнее растёт соблазн нарушить. Ведь многие покупки в сущности — не слабость характера, а поиск ответа на внутренний диалог: "Кто я, если у меня отобрать эти маленькие радости? Чем я заполню пустоту, если перестану заполнять корзину?" Путь к свободе — это не искусство отказа, а искусство честного выбора. Важно понять, когда наши желания — это бунт против тревоги или одиночества, а когда — настоящая потребность. Для окружающих опрометчивые траты — всего лишь цифры, но для нас — это тонкая ткань внутренней истории, которую осталось только разглядеть. Начинается всё не с войны с собой, а с того, чтобы задать вопрос: Что в действительности я хочу, когда хочу купить? Для чего мне этот предмет, какую роль он играет в моей жизни? Могу ли я наполнить это желание чем-то, что не продаётся ни на одном маркетплейсе? Ответив, вы сделаете первый шаг к ощущению крепкой почвы под ногами — и назад, к себе настоящему. Когда в следующий раз на экране вспыхнет "суперпредложение", может быть, момент истины наступит не в корзине, а внутри, наедине с собой. Возможно, тогда покупка станет не попыткой убежать, а осознанным решением, за которым спрятано что-то гораздо большее, чем вещь — возвращение себе себя. А как часто вы покупаете, чтобы… что? Может быть, стоит попробовать разглядеть в каждой покупке не этикетку и цену, а жидкое отражение своего чувства? Что будет, если однажды вы решитесь не заполнять пустоту, а встретить её лицом к лицу?

Когда разум в плену: почему люди не уходят из сект и как спасти того, кто попал в ловушку