Родители и дети

Когда взрослеет любопытство: как говорить с детьми о том, что прячется за закрытыми дверями

Честно — хотелось бы вспомнить, когда у каждого из нас впервые возник тот самый вопрос, откуда берутся дети. Было ли это летним утром, когда вы с неподдельным интересом разглядывали уличную кошку с котятами? Или холодной ночью, пока мама сидела с вами на кухне и пила чай? Каким бы ни был ваш первый вопрос — он был стартом долгого и часто путаного диалога между поколениями. Не многие решаются продолжить этот диалог, когда детское любопытство становится взрослым, а ответы — будто табуированы стеклянной дверью. Сегодня мы попробуем осторожно, не разбив ни одной чашки, приоткрыть эту дверь вместе. Секретные тропы детского любопытства Представьте семью, в которой взрослые считают неловкие темы чем-то вроде чердака — там есть что-то необходимое, но лезть туда лучше не стоит. В таких домах детские вопросы встречают многозначительным молчанием или чуть раздражённым: «Вырастешь — узнаешь!» Спустя годы эти слова эхом отдаются уже в ушах взрослых детей, которым вдруг понадобится объяснять не только откуда берутся дети, но и откуда берётся доверие. Каждый ребёнок рано или поздно начинает вглядываться в мир с вопросами: что можно, что нельзя, а что — почему? Пока взрослые мечутся между желанием «оградить» и страхом «перегнуть палку», детское любопытство находит свои потайные лазейки. Насколько вы готовы встретить этот взгляд честно? Потому что именно в таких разговорах строится не только знание — формируется мироощущение, где тело, отношения, безопасность и уважение — это не отдельные островки, а мосты между человеком и людьми. С одной стороны, мы боимся испортить момент, разбудить волнение раньше времени. С другой — уткнувшись в свою неуверенность, легко незаметно разрушить ту самую атмосферу доверия. Вот почему в странах, где половое воспитание начинается рано и естественно, статистика ранних опытов и рисков куда ниже. Там умение говорить — спасательный круг, а не чёрная метка. Блуждание в лабиринтах времени Детское взросление — не скачок, а серия коротких размытых переходов. Они начинаются с того, что двухлетний малыш узнаёт названия частей тела, а заканчиваются, когда подросток наконец задаёт самый прямой вопрос. Этот путь — как старая лестница: каждый неосторожный шаг родителей оставляет царапину или, наоборот, светлую отметину в памяти. Раньше было принято думать: слишком ранние разговоры о сексе портят нравственность. Однако психологи, вооружённые цифрами и наблюдениями, утверждают — такие разговоры лишь дают детям инструменты против нежелательных ситуаций. Главный закон — возрастной баланс. Кроха двум годам осваивает первые границы: что «интимное» нельзя показывать всем. Ребёнок постарше, с шести до одиннадцати лет, уже знает о личном пространстве и правилах контакта: никто не должен трогать без разрешения, а самого важного стоит рассказывать родителям. Подростку же нужен компас, чтобы отличить слепые углы гормональных страхов от дороги, ведущей к уважению и бережности — и к своему телу, и к другому человеку. Если родителям понятен путь, рассказ становится путеводителем, а не стеной. Важно не скрывать, а подбирать слова — простые, но честные, учитывая, что иногда ребёнок задаёт вопрос только раз в жизни и доверяет взрослому его хранить. Что прячется за словами — подводные камни Настоящее испытание для взрослых — не попасться на удочку собственных страхов. Причём, как ни удивительно, даже те слова, которые кажутся безобидными, могут оставить в сердце тень. Вспомните, как одноклассник начал смеяться над неуклюже сказанной фразой «пися», или как кто-то из взрослых жёстко оборвал вопрос про отличия мальчиков и девочек — будто в этом знании заключено что-то опасное. Слова имеют память. Они накапливаются, как россыпь стеклянных бусин, и вдруг в трудный момент протыкают кожу. Именно поэтому не стоит использовать уменьшительные «штучки» или маты, пытаясь «смягчить» реальность. Так ребёнок видит: взрослые сами стесняются собственного тела — значит, и ему стоит бояться. Со временем появляется стыд, отвращение, а вопросы уходят в глухую тень интернета и чужих опытов. А что, если ребёнок вдруг стал свидетелем взрослого «тайного» момента? Паника — худший друг. Важно помнить: спокойствие передаётся лучше любых умных слов. Вместо создания пугающих мифов или сокрытия — объяснить, что взрослые проявляют тепло и любовь, и это часть жизни. А детали, возможно, расскажем чуть позже, когда придёт время. Ведь тревога, пронесённая из детства, потом перетекает в смущение и неловкость во взрослом. Не забывайте и самый простой человечный секрет: если возникло чувство неловкости или растерянности, нормально признать это и предложить вместе найти ответ — в книге, у специалиста или, может быть, просто выслушав друг друга без осуждения. Это куда важнее любого безупречно составленного объяснения. Истории о доверии, или почему детские секреты никогда не забываются Если присмотреться, каждый диалог на эту тему — примерно как совместная прогулка в тёмном лесу. Можно идти, крепко сжимая руку малыша, и рассказывать страшилки. А можно включить фонарик и вместе искать дорогу, смеясь над шорохами и обнимая, если страшно. Бывает, ребёнок рассказывает родителю то, что не расскажет больше никому. Его первое смущение, его тревога — это крохотные семена отношений, которые разовьются в огромные деревья доверия или, напротив, соломенные изгороди молчания и недопонимания. Психологический сюжет половое воспитание — всегда о силе доверия. Если взрослый реагирует грубо, криком или насмешкой, ухо ребёнка быстро становится глухим. Но если удаётся выслушать, не перейти грань запрета и логически объяснить — малыш расширяет свои границы доверия к миру. Именно это доверие становится щитом. В семьях, где ребёнку можно рассказать о своих сомнениях, поделиться наблюдениями или проблемой, куда реже случаются беды. А если взрослый говорит: «Я тоже иногда не знаю» — это не слабость, а ключ к огромному честному разговору. Признание ошибок, обсуждение чувств, умение открыто признавать свою неидеальность — вот главный компас на маршруте половости. Не забывайте: ваших детей переубеждать во взрослой жизни придётся не вам, а им самим. Сегодня вы им дарите ориентир, завтра они этот ориентир превратят в бережную заботу о себе и других. Навыки, которые останутся с ребёнком навсегда Сексуальность — не только про физиологию, но и про уважение к себе, принятие, глубокий контакт с границами своего тела и личной жизни. Выучив простые правила беседы — честность, открытость, умение говорить на сложные темы без укора — ребёнок уносит их с собой во взрослую жизнь, как незримый оберег. Ну а если чувствуете: вот тут не хватает слов, не бойтесь обращаться к книгам, мультикам или специалистам. Пусть вашим детям запомнятся не слова страха или стыда, а чувство безопасности и своего спокойного места в мире. Наверное, самые важные разговоры проходят не тогда, когда всё понятно, а когда, замирая, мы решаемся спросить — и получаем не уклончивый ответ, а теплый, принимающий взгляд. Что если в следующий раз, когда вы услышите детский вопрос «откуда берутся дети», вы улыбнётесь, а не покраснеете? И вместе с малым исследователем сможете пройти по этой тайной тропе, не потеряв ни любви, ни уважения друг к другу? Кто-то скажет, что ответы не всегда должны быть прямыми, а кто-то будет ждать, чтобы расти вместе с любопытством своего чада. Но рискну спросить: какую семейную историю расскажет вашему ребёнку ваш голос? 🤔🌱💬🧸💡

Запретный плод вовлекает: что на самом деле толкает подростков к грани зависимости

Представьте тихий школьный двор в осенних сумерках. Кленовые листья шуршат, мальчишки бьют мяч, а где-то в углу, под голубым светом телефона, замирает совсем иной диалог. Это разговор, который среди подростков редко выносится на свет. Многие думают, что знают ответ: почему дети вдруг делают первый шаг к опасным «запретным плодам». Но правда ускользает куда глубже, чем мысли о простой подростковой бунтарстве или "дурном влиянии". Лишь немногие хотят заглянуть в эти сумерки. А ведь за невидимым фасадом подростковой жизни скрыты целые лабиринты страхов, притяжений и поисков. Пройдём этот лабиринт вместе: возможно, на выходе вы увидите не только своих детей — но и себя, какими были когда-то. Там, где тревоги громче городских улиц О чём шумит юная душа? Кажется, сегодня мир говорит с подростком одновременно на тысячи голосов. Они разносятся с экранов телефонов и между партами, засыпают ленту соцсетей заголовками вроде "опасность рядом" или "будь в тренде — не как все". Не зря подростки говорят — невозможно остаться равнодушным к тому, что творится снаружи. Почувствуйте этот внутренний шум. Представьте, что ваш мозг — как переполненная площадь: новости о преступности, тревоги из-за экономических бурь, мозаика сплетен и слухов о соседях или одноклассниках. Но кто может выключить этот внутренний мегафон? В исследовании, проведенном среди школьников Московской области, большинство респондентов признавали, что их день расписан не только уроками. В их расписании — невидимые уроки страха: о будущем, о месте в этом сложном мире, о судьбе близких, об одиночестве, которое кажется невыносимым. Но есть ещё тревога особого рода — не внешняя, а внутренняя. Её не утешить новостями о чём-то далёком. Это тревога: "Кем я стану? Куда мне идти после школы? Смогу ли я полюбить или быть любимым так, как мои друзья?" Тревога, которую невозможно усадить за одну парту с остальными. Эта тревога порой громче всего. Мозаика соблазнов: притяжение опасного и иллюзии выхода Почему же рука тянется к тому, что обещано запретным? Ведь все знают, сколько бед приносит случайная затяжка или первая рюмка на вечеринке. Оказывается, подростковый выбор далеко не всегда мотивирован лишь слепой жаждой острых ощущений. Чаще — это просьба о помощи, высказанная без слов. Когда давит непреодолимое одиночество, когда в семье разговоры — лишь формальность, когда друзья заняты собой и не замечают тихой фрустрации за улыбкой... Именно в эти минуты подросток ищет то, что, как кажется, может заткнуть зияющую дыру внутри. И каждый тип опасности имеет свой соблазн: Наркотики кажутся решениями для тех, кто хочет исчезнуть на некоторое время. С ними проще не думать о конфликтах с родителями, душевных ранах от равнодушия любимых, боли непринятия. Алкоголь вплетается в компанию незаметно — чуть смазать тревоги, стать "своим", не выдать страха быть непонятым. Смешной взрослый напиток из рекламы вдруг становится "билетом" туда, где, кажется, легче смеяться. Табак — это вроде неприметного секретного общества. Одна затяжка — и ты не малыш, и уже своя в стае. Обратите внимание: больше всего подростков тревожит не просто запреты. Их пугает бессмысленность и пустота, ощущение, будто никому нет дела до их настоящих страхов. В этот момент главная угроза — не вещество, а иллюзия: иллюзия, что оно способно подарить новую личность, силу для жизни, право быть приемлемым хоть для кого-то. Школа — микромир надежд и испытаний Как выглядит школа изнутри глазами ребёнка, который ищет поддержки? Не только как место с жёстким расписанием и бесконечными домашними заданиями. Это лабиринт, где каждый день — борьба за признание, за право быть собой, за защиту от насмешек и предательства. Ваша школьная перемена может быть всего лишь пятью минутами между алгеброй и географией. А для кого-то — невидимой баталией: разговор с одноклассником, от которого зависит, примут ли в "свою" компанию, или игнор, который навсегда определяет положение. И тут любая неудача резонирует особенно ярко, потому что подросток переживает каждую оценку, каждое слово как глобальное сражение. Кто-то получает "два" и слышит дома только упрёки. Кто-то спорит с учителем, надеясь, что тот увидит в нём не просто фамилию в журнале, а живого, раненого человека. Психологи говорят: когда школа даёт не только знания, но и ощущение безопасности, наличие взрослых, к которым всегда можно прийти через страх, у детей появляется шанс прожить трудности без ухода в тёмную комнату запретов. Ребёнок, у которого есть выбор проговорить свои беды на "классном часу" или даже на перемене с педагогом, реже выбирает путь бегства от реальности. Дом — место любви или поле сражений? Дом. Место, куда хочется возвращаться не потому, что там тепло, а потому что можно снова быть собой. Или? Как бы ни казалось странным, главные детские страхи, поиск себя, попытки ощутить любовь — берут свои истоки именно здесь. Там, где взрослая занятость, усталость или корпоративные амбиции иногда заслоняют взгляд на то, что внутри у ребёнка бушует океан. Порой за родительской строгостью теряется простое желание выслушать, за "надломленным" вопросом ребёнка — неохота завязывать длинный пояс разговора. Подумайте: были ли моменты, когда кто-то в доме просто молча садился рядом, слушал ваши тревоги, не перебивал, не предлагал сразу решений? Именно это и есть та суперкнопка, которая закрывает дверь для соблазнов, делает их не столько опасными, сколько бессмысленными. Психологическая поддержка — не лекция за столом и не очередная угроза последствиями. Это маленькие ежедневные сигналы: "Я с тобой и слышу тебя". Именно от них зависят линии жизни — в какую сторону качнётся баланс между поиском себя и попыткой обмануть внутренние бури внешними средствами. По другую сторону запретного: как вернуть смысл и дать свет Есть ли универсальный щит от соблазнов? Конечно, нет никакой волшебной формулы, но есть одна истина, которую подростки просят услышать. Каждый ребёнок, переступая порог взросления, хочет знать: он не один, его заметили, его боль — это не пустяк и не "детские глупости". Когда школа и дом не становятся противоборствующими лагерями, а машут друг другу через окошко заботы, появляется не пространство для страха, а пространство для роста. Пока взрослые остаются героями для своих детей — не карателями, а проводниками в сложном мире — подросток уверен: даже когда всё идёт наперекосяк, на помощь всегда можно рассчитывать. И если кто-то однажды скажет своему сыну или дочери: "Ошибаться не страшно, пробовать себя — не позорно, просить о помощи — не стыдно" — возможно, дорога в сторону запретов станет лишь короткой тенью на их большом пути. Задумывались ли вы, как выглядит ваш дом и ваша школа глазами подростка — и что он чувствует, когда в коридоре вас нет рядом, а в телефоне — тысячи чужих советов? Кто знает, возможно, именно с вашего вопроса "Что с тобой?" начнётся история, в которой он выберет жить, а не спасаться...

Под запретом любви: как материнская тоска превращается в травму и что прячется за маской заботы

"Сколько любви достаточно, а где кончается забота и начинается клетка? Что на самом деле прячется там, за улыбкой матери, и почему ребенок может выпорхнуть из утреннего света, обернувшись ускользающей тенью вечной вины?" Как небо превращается в потолок Вдруг вы слышите свой внутренний голос, задающий тихий, но неотвязный вопрос – можно ли любить чересчур сильно? Сколько раз на родительских форумах и в бабушкиных кухнях звучала мысль: «Моей дочке повезло, у нее заботливая мать, всегда рядом, все делает ради неё»… А потом, чуть притушенным голосом, прибавляется: «Но иногда тяжело дышать». Не многие осмеливаются заглянуть внутрь этого «тяжело». А еще меньше — признать себе, что за прозрачной, почти святой заботой может прятаться то, что оставляет самые трудные, самые долго не затягивающиеся раны. Какие? Та самая любовь, которая вместо крыльев дает кандалы. Когда дочери и сыновья взрослеют, они перестают смотреть на любовь матери только снизу вверх. Под другим углом раскрываются не только идеальные ужины, чистые носовые платки и бесконечные учебники, заботливо протянутые в детскую ладошку. Становится видно и то, что раньше слепило – будто яркое весеннее солнце после долгой зимы. И правда вдруг оказывается острой, как свежий мороз. За витриной счастья: улыбающийся ангел, который ранит Мысленно возвращаясь на много лет назад, рисую простую сцену: маленькая и восторженная девочка раскрашивает желтым карандашом солнце, зеленым — траву. Всё вокруг наполнено ярким светом детского счастья. Но на самом краю группы стоит женщина, мягко улыбается и не сводит глаз с ребенка. Для четырехлетней малышки мама — сияющий ангел, главное солнце её мира, и рядом ощущение абсолютной безопасности, даже избытка тепла, будто прикрывшись мягким пушистым одеялом. Но что, если под этим одеялом — непрошенная жара, от которой хочется вырваться? Если и забота, и шоколадное мороженое, и куриный суп по пятницам превращаются со временем в ритуал, который требует постоянного присутствия и отчетности. Не исчезать, не отходить в сторону, не иметь ни тайного уголка, ни самостоятельной тени. Каждая деталь кажется благословением — пока не отбрасывает собственную тень. И ты начинаешь задаваться вопросом: могут ли ласковые руки незаметно затянуть сильнее, чем любые прутья решетки? Кто растит – сам ранен: травма матери, которой не было места для боли Задумывались ли вы, почему самые тревожные матери часто сами будто ранены жизнью? История матери нашей героини — это история ребенка, который видел только спину своей матери, повернутую к стене. Болезнь, горе, молчание — тягучая тень, проникающая в каждую складку повседневности. Представьте: каждый день твой самый дорогой человек лежит на одном боку, а ты гадаешь, что сделал не так. Дочь, которая хочет быть замеченной, а вместо этого получает пространство тоскливого отчуждения. Всё детство окрашено не светлыми, а тягучими, осенними красками, где надежды растворяются в сиротской тишине и безответном ожидании. А рядом — отец, бежавший от ужаса войны, потерявший почти всю семью в кошмаре Холокоста, верящий в спасение, но живущий с невидимой тяжестью на душе… В таких домах дети учатся выживать, не жить, и потом вырастают мамами и папами, которые «любят во спасение» — сжимая своих детей так сильно, что у тех начинает кружиться голова. Любовь-оберег как ловушка: где забота становится тюрьмой Когда страх съедает душу, единственное, во что можно его упаковать — это тревожная забота. «Я так тебя люблю, что обернула бы ватой…» — эти слова могут звучать как заклинание, как оберег. Но если вслушаться, из них проступает холодок. За этим стоит непроходящее желание обезопасить свой внутренний мир за счет контроля над миром ребёнка. В этой семье многие вещи становились «слишком опасными» — велосипеды, деревья, вечерние прогулки. Всё, что выходило за рамки безопасных сценариев, обрывалось запретами, оправданными заботой и любовью. Но та же забота медленно, незаметно превращалась в клетку, где любое движение оставляло царапину вины. Что делает ребенок, почти не замечая: учиться слушать сквозь тишину, угадывать настроение с первого взгляда, ходить как по льду — лишь бы не растревожить зыбкое равновесие взрослых. Когда сопротивление — акт любви к себе: первая битва за свободу Каждое новое поколение — это шаг в туман перемен. Наша героиня пробует на вкус первую свободу: запрещенный мультфильм с пониженным звуком, некошерный бекон, отдаленные пляски скептицизма. Всё это — попытки дышать, нащупать собственные границы в мире, где «правильное» — это ещё одна форма страховки. Но чем сильнее разрастается желание быть собой, тем жестче становятся правила. Уже не только о кошерности, а о «спасении репутации», «правильной женской стрижке», одиночестве с мальчиком — обо всём, что может стать угрозой маминым представлениям о мире. Теперь контроль — не просто нежность, а прямая и жесткая попытка удержать, не выпустить. В таких битвах дети учатся быть дипломатами: обманывать без злости, оправдываться без причины, улавливать малейшее изменение в интонации взрослого голоса. Горечь утраты: когда любовь превращается в войну, а мир — в поле боя Тяжелее всего ребенку — чувствовать, что любовь дается «за правильное поведение». Переступишь черту — и вдруг наступает ледяное молчание, которому нет ни объяснения, ни границ. Ни еда не лезет в рот, ни мысли не собираются. Целые недели проходят между скандалами и перемирием, а потом кажется: если не нарушать покой, если скроешь настоящего себя — любовь вернется. Болезненное желание не огорчать, быть удобным — оставляет глубокие, труднозаживающие следы: хроническое чувство вины, эмоциональный голод, умение угадывать чужие ожидания и стирать собственные желания. В этом доме даже радость становится краткой передышкой на чеку — вот-вот начнется новая тревога. А в душе растет усталость от бесконечных попыток заслужить счастье. Пограничье: между детством и свободой Приближается время разлуки — университет, взрослая жизнь. Казалось бы, ждет освобождение: наконец можно выдохнуть, стать собой. Но и здесь невидимая пуповина — телефонный провод, по которому тревога переходит на расстояния. Мать не отпускает: звонки, контроль, упреки, страхи за «правильность» дочери. На незаметном внутреннем уровне происходит главное: впервые теряется иллюзия, что за послушание можно получить настоящую любовь. Боль, сомнения, даже воображаемая радость от возможной… потери матери — всё смешивается в душе, как спутавшиеся нити. Но истинная свобода — это не только разрыв связей. Это и право проживать свою боль, замечать собственную правду, даже если на ней оседает пыль обид, разочарования, чувства вины. Деньги за вход в реальность: цена дневников и новая встреча В кульминационный момент дочь вручает матери дневники — свои самые откровенные, порой горькие мысли, мечтая сохранить прошлое, не потеряться, быть понятой. Этот жест — как прыжок через пропасть: вроде надежда на доверие, а на деле — последние капли разделенности. Дневники, прочитанные матерью, становятся точки невозврата. Иллюзии исчезают, на их месте – еще одна рана. И — болезненное, но очищающее прощание с образом доброй «ангельской» мамы. Теперь между ними — строго вычерченные границы. Боль утраты уже не детская, не даже подростковая. Она взрослая, разящая наповал — и необратимо формирует нового человека. Перевалочный пункт: как научиться быть собой, когда до сих пор хочется быть "любимой девочкой" Пройдет много лет. Из тоски появится сила, из вины — по капле освобождение, из невозможности "угодить всем" — хрупкое, трудно выстраданное право на личное границевание. Да, внутренняя битва не завершится никогда. Где-то внутри по-прежнему будут существовать две части: та, которая ищет себя, строит, дерзает, мечтает — и другая, усваивающая чужие ожидания, желающая понравиться, быть принятой. Это не болезнь и не беда. Это — человеческая суть, побочный продукт взросления там, где любовь преподносили со вкусом вины. Что делать, когда прошлое не отпускает: лицо утраты и поиск целостности Здесь нет простых ответов. Можно годами вить новое гнездо из боли, попытаться не общаться с прошлым, убегать или запирать его на замок. Но утраты, раны, неидеальные семьи — такие же элементы биографии, как удачи, победы и светлые дни. Глубокая, настоящая работа начинается, когда мы признаём: прошлое нельзя вычеркнуть, но его можно переосмыслить. Труднейшее искусство взрослости — быть одновременно добрым к себе и трезво смотреть на тех, кто когда-то был нашими богами (👼). В мире нет вознаграждения за лучшие оды семье: есть возможность — по капле, шаг за шагом — стать целым, научиться отличать свои желания от ожиданий тех, кто дал нам жизнь. Путь к себе: трансформация боли в силу Парадокс нашего времени в том, что мы чаще говорим о неудачах, чем о боли, а печали стыдимся, будто она — ошибка системы. Но именно утраты вытачивают тонкую настройку души, дают обостренный вкус к радости, тягу к своим настоящим мечтам. Способность отпускать иллюзию "идеальной матери" — первый взрослый шаг. Вам доводилось когда-нибудь плакать по человеку, с которым не прекращали отношений? Приходилось отпускать того, кто был весь миром, хотя формально не было ни разрыва, ни трагедии? Как разделить тьму воспоминаний и свет новых возможностей так, чтобы одна не задавила другую? Возможно, универсальных рецептов нет, но есть простая правда: наше взросление — это история не о победителях, а о преодолении. Жить с ранами — это не позор, а опыт. Быть собой — самый трудный и благородный выбор. И если позволить себе горевать, позволить прошлой боли стать частью себя, вдруг появляется то самое чувство легкости, к которому подсознательно стремилась героиня этой истории всю жизнь… В конце концов, каждый из нас выходит на сцену жизни не только с наследством любви, но и с багровым оттиском, который оставляют те, кто слишком крепко держал за руку. И только в тот момент, когда решаешь отпустить свою тень, появляется шанс научиться летать по-настоящему 🕊 Пусть сейчас каждый прочитавший задаст себе тот вопрос, который так редко произносят вслух: Что вы выбрали бы — свободу с налетом одиночества или безупречное зеркало материнских грез, в котором нет места для себя? Пора внимательно посмотреть на свои внутренние "титры". Есть ли среди них сказка, которую вы до сих пор рассказываете сами себе? И не пора ли написать новую — о себе, для себя? Оставим место для недосказанности… Ведь именно в паузах рождается самый честный смысл 💔🌱

Почему дети слышат нас даже до рождения: тайные сигналы между матерью и младенцем

В один промозглый осенний вечер вы сидите у окна с чашкой чая и вдруг ловите себя на вопросе: > Могут ли наши дети понимать нас, ещё не родившись? Это не праздный интерес, а словно попытка заглянуть сквозь стекло времени — туда, где кроется исток первой связи между двумя людьми, матери и ребёнка. Немногие задумываются, что грандиозная драма знакомства начинается гораздо раньше первого крика малыша. За кулисами роддома, в ненавязчивом полумраке материнской утробы, разворачивается немая опера переплетённых ритмов и тихих откровений. Можно ли слушать музыку, если ты вовсе не видишь скрипача, если твое тело состоит лишь из воды и надежды? Оказывается, да. И после того, как вы откроете для себя эти невидимые нити контакта, привычная фраза «я с тобой с самого начала» приобретёт совсем другой оттенок – почти мистический. Когда сон ребёнка подчинён биению сердца матери В одной маленькой лаборатории в Швейцарии доктор Штирниманн ворвался в кажущееся нам привычным царство сна младенцев — но не через традиционное наблюдение за светскими приёмами кормления и колыбельными песнями, а гораздо глубже. Его инструментами стали не только графики и цифры, но и вопросы, на которые редко решаются врачи: Что если ритм жизни малыша не возникает после рождения, а впитывается до появления на свет? Доктор собрал две необычные группы будущих мам: те, кто привык просыпаться с первыми лучами рассвета, и тех, кто шепчет себе «ещё пять минут» в полумраке наступающей ночи. Через месяцы он наблюдал за их новорождёнными, как дирижёр следит за первой скрипкой — и увидел, что «жаворонки» рождают будущих жаворонков, а «совы» — сов. Режим сна, этот камерный оркестр перемен, уже был прописан в нотах внутри женского тела. Вам кажется невозможным, чтобы два существа, разделённых темнотой живота и молчанием крови, синхронизировали биологические часы? А между ними, будто рукопожатие сквозь толщу воды, начинается первая тренировка доверия и понимания. Та самая близость, которую мы привыкли романтизировать после рождения, обнаруживает куда более древние корни. Представьте: ваша энергия, ваши страхи, ваши вечерние прозывы, — всё это не пропадает впустую. Ученые долго считали, что рождение открывает стихию материнской любви — теперь мы знаем, что этот огонь разгорается на месяцы раньше. Вот почему самые простые ритуалы, ваши тихие вечера и бодрствования – это не просто время наедине с собой, а часовой механизм, запускаемый в будущем человеке. Когда эмоции танцуют в двоём: тайные сигналы материнского сердца Гарвардский гуру детства Т. Берри Бразелтон однажды спросил с легкой иронией: > А может быть, внутри нас спрятана древняя система сигналов, которой мы учимся не после, а до прихода в этот мир ? Когда биологи из Нью-Йорка наблюдали за цыплятами, они обнаружили поразительное: те, кто появился на свет под оком курицы, ловили неуловимые сигналы и легче вписывались в новые правила жизни, чем искусственные инкубаторные братья. Можно махнуть рукой — «мы же не цыплята», — но связь остаётся куда более сложной и тонкой. Послеродовая химия нежности оказывается развитой вариацией того молчаливого общения, которому обучался малыш в утробе. Объятия, взгляд, интуитивное понимание малейшего движения: ничто не возникает на пустом месте. Ребёнок годами, ещё не взглянув в мамины глаза, был её внимательным слушателем, учился чувствовать настроение не по словам, а по неуловимому сдвигу в дыхании, по нервному стуку сердца. Австрийский акушер Эмиль Рейнольд однажды провёл эксперимент: стоило беременной женщине испугаться за своего малыша (хотя бы после безобидного ультразвукового обследования), как в ту же секунду ребёнок, до того затихший, начинал активно толкаться. Реакция была мгновенной, будто страх передавался через воздух. Но было нечто большее, чем игра гормонов — неведомый вид сочувствия, словно малыш обнимает мать, чтобы доказать: «Я всё ещё здесь, не бойся». Эти мгновенные ответы – природа их до сих пор спорит о способах передачи – требуют от нас остроты восприятия и чуткости. Потому что когда мать тревожится или улыбается, её сигналы не остаются без ответа даже в том, кто ещё не научился звать по имени. Кристина: история первой тени и долгого прощения В старых европейских клиниках, где стены много слышали и ещё больше хранили молчания, профессор Петер Фодор-Фрейберг однажды столкнулся с загадкой. Девочка Кристина родилась крепкой, но словно отвергалась своим телом от груди матери. Она безропотно пила из бутылочки, и только её мама терялась в догадках почему. Наивные объяснения сменялись тревогой – «Всё ли с ней в порядке?». Врач изменил привычный ход вещей: доверил малышку покормить другой женщине, и вот тут проявилась невидимая драматургия. Кристина потянулась к чужой груди без тени сомнений, будто ожидала там встречу с подлинной теплотой. Открытие оказалось болезненным — мать девочки не хотела эту беременность, собиралась прервать её. Кристина – маленькая уязвимая душа — почувствовала отчуждение ещё до первого вздоха. Её внутриматочная история написала сценарий той дистанции, которая показывалась миру через беспомощный детский отказ. Задумывались ли вы, что отношение к ребёнку формируется задолго «до»? Это не приговор — это шанс изменить исход, переучить судьбу простым принятием, пронести свою любовь сквозь сомнения. Удар тревоги: когда сердца бьются в такт панике В одном медицинском инсититуте доктор Зонтаг стал свидетелем другой, почти трагической сценки. Беременная женщина спасалась от психоза мужа, укрывшись в роддоме. Ещё не появившийся на свет малыш толкался столь сильно, что матери приходилось держаться за живот — его уровень активности вырос в десятки раз. В другом случае подопечная Зонтага потеряла мужа в аварии, и реакция плода была столь же бурной. Это не был «отклик» в нашем привычном понимании, а скорее паника, вызванная химическим шквалом материнских гормонов страха и горя. Оба младенца позже были раздражительными, часто плакали, имели проблемы с весом — словно эта буря, пронёсшаяся по венам матери, оставила след на их первых шагах в жизни. Подумайте: как часто наши самые глубинные тряски отражаются на том, кто ещё только делает первые вдохи? Иногда главный риск для внутриутробной связи — не миг страха, а долгая запертось матери, её замкнутость, неспособность снова раскрыться миру даже после бури. Язык трёх дорог: как мы разговариваем с теми, кого не видим Оказывается, между матерью и ребёнком существуют не просто слова или прикосновения после рождения, а три «канала»: физиологический, поведенческий и симпатический – последний, почти магический в своей природе. Обыкновенное биение сердца, пища, кровь – это первый язык общения. В каком-то смысле даже отстранённая или отчуждённая мать всё равно связана со своим малышом на химическом уровне. Но не только оно играет роль. Гораздо интереснее наблюдать поведенческий канал. Как только будущая мама испытывает тревогу, малыш начинает толкаться, словно сигналя: «Я почувствовал тебя!». А материнское привычное поглаживание живота — универсальный жест, способный утихомирить бурю даже в самом маленьком живом существе. Но самое загадочное — симпатическая коммуникация. Это умение ребёнка чувствовать, что его любят, даже когда любовь ещё ни разу не звучала вслух. Шестимесячный эмбрион реагирует на заботу, на тон разговора или на ласковое прикосновение сквозь кожу. Может ли младенец читать эмоцию, которую мать не озвучила? Исследования показывают: чем крепче эта нить до рождения, тем устойчивее отношение ребёнка к себе после появления на свет. Если же мама отдаляется, ребёнок теряет почву под ногами ещё до того, как сделает первый шаг. Культура тоже нашёптывает свои правила. Например, плач новорождённых различается у детей разных стран, словно они уже выучили на слух песни своего народа. Это не случайность — это ещё один язык родства, овладеть которым можно ещё в утробе. Почему материнская любовь начинается до слов Обыватели любят думать, что эмоциональная связь формируется сразу после родов — в первые прикосновения и взгляды. Но если задуматься, то истоки лежат в долгих месяцах молчаливого обмена сигналами, когда каждый вздох женщины, каждое воспоминание или реакция становится частью бессмертной партитуры для двоих. Эта связь не возникает сама собой. Любовь — её ключ, но не единственная пружина. Нужно желание слушать, умение идти навстречу своим чувствам и не торопиться судить себя за слабости. Даже самая тонкая нить отклика способна оказаться тем мостом, который удержит ребёнка в гармонии со всем миром, несмотря на тревоги и потери. Нарушение этой связи чревато не только эмоциональными трудностями, но может найти отражение в теле, настроении, привычках будущего взрослого. Малыш в утробе — стойкий путешественник, готовый простить многое. Но если связь рвётся окончательно, восстановить её уже трудно. Как вы думаете, каким становится тот, кого любили ещё на заре его становления? Ожившая притча: всё начинается сейчас Теперь, вглядываясь в собственное отражение или прислушиваясь к стуку сердца, подумайте — каковы ваши первые слова, сказанные не слухом, а душой? Ведь даже если кажется, что будущий ребёнок ещё далёк и невидим, он уже ждёт ваших сообщений, ваших сигналов — иногда тише, чем шелест листьев за окном. Все наши отношения — итог движения навстречу. Близость не начинается с рождения. Она куется тайком, среди долгих бессонных ночей, тёплых ладоней на животе, в доверии к чувствам друг друга. Так не упустим ли мы шанс вложить в неё то, что не исчезнет с первым криком — понимание, ожидание, принятию… Сумеете ли вы услышать идущий навстречу голос ещё до того, как он решит впервые закричать?

Когда мама становится дочерью: новая близость и большая тайна семейных связей

Когда зажигаются вечерние огни Бывает ли у вас такое чувство — как будто наступает зима не только за окном, но и внутри? Словно в доме размолчались голоса, а в душе поселилась тишина, накрытая снегом старых обид и недосказанных слов. Представьте: вы едете к родителям на каникулы, почти как в детстве, ждёте запаха блинчиков и уютного шелеста старых фотографий — и всё это есть. Но вместе с этим через щёлочки памяти просачивается и нечто иное. То, о чём обычно умалчивают: тяжесть недопонятых взглядов, вопросы без ответов, ощущение внутренней незавершённости. Многие ли задумываются, что за семейным портретом снаружи притаилась целая драма? За фразой «Спасибо, что были рядом» порой стучится крик: «Услышь меня, пойми меня». И если осмелиться заглянуть за привычную ширму ролей, можно однажды удивиться: рядом с нами — не просто мама или дочь, а целая Вселенная опыта, боли, надежд и нереализованных желаний. Пройдя этот путь однажды, уже невозможно смотреть на семейные связи как прежде. Встреча через пропасть: когда взрослая дочь вдруг задаёт лишний вопрос Семейные встречи порой похожи на театральные премьеры: известно расписание, главные герои, реплики про «люблю тебя» или «сделай потише телевизор». Но бывает вечер, когда роли нарушаются и сценарий разлетается на клочки. В нашем путешествии таким моментом стала ночь откровения, когда вопрос «Почему ты воспитала меня такой?» впервые прозвучал не из сердца уязвлённого ребёнка, а от взрослой женщины, пережившей собственную боль и усталость. О, как странно и страшно — задавать такие вопросы своей матери. Не о рецепте пирогов или семейных историях, а о том, чего не хватает внутри, чего не научили. О том, что теперь, уже будучи взрослой и, разочарованной любовью, ты осознаёшь, что не умеешь расслабляться, доверять, принимать чувство заботы от других, не умеешь быть «по-другому». Слёзы текут неожиданно. И только в этот момент замечаешь: мама, оказывается, не каменная крепость, а человек с живыми, дергающимися губами и прожитыми морщинами. «А кто меня этому учил?» — отвечает она, и вдруг обрушивается невидимая граница поколений. За выверенным образом материнской силы проступает девочка из прошлого — зажатая, стеснительная, старающаяся угодить. И кажется, в эту секунду ваши души впервые встретились по-настоящему: не по линии «мать — дитя», а по дороге женщины-женщине, обеим ищущей родства и понимания. Как меняется воздух в доме, когда начинают задавать другие вопросы Парадокс семьи в том, что за годами привычных скандалов и привычной заботы мы редко задаём неожиданные вопросы. Почти фантастикой кажется спросить свою маму: «А что тебе нравится по-настоящему?», «А чего ты хочешь, когда остаёшься одна на кухне?», «Чем я могу тебе помочь? Но в один момент это случается. Словно кто-то осторожно прокладывает первую пешеходную тропинку по замёрзшему озеру между берегами двух миров. Дочь впервые предлагает сделать маме массаж или приготовить ужин, отпустив её погулять, заботится не из чувства долга, а желания отогреть и быть рядом. В доме появляется новый аромат: не только сосны и пирожков, но и будоражащей свежести доверия. Цветы на кухонном столе, блинчики, совместный просмотр фильмов. В этих, казалось бы, мелочах рождается то самое семейное единство, которое долго казалось недостижимым. И вдруг происходит удивление: мама, сама не подозревая, расцветает. Она впервые за долгое время учится принимать заботу, а не дарить её, быть не только источником, но и живым потребителем доброты. Это новое дыхание, тихое тепло, возвращение детства… только на этот раз с обеих сторон. Возвращение в незабытае сказки: преемственность и таинство семейной памяти Неожиданно, вместе с этим сближением, приходит ещё одно чудо: возвращение к истокам семейной мифологии. Старые сказки, которые мама когда-то рассказывала ребёнку, вдруг вновь звучат — теперь уже для внука. В них вплетаются ваши общие печали и радости, и становится ясно, что в каждом персонаже спрятано немного от вас обеих, а, быть может, желаемый и недополученный опыт любви. Ткань памяти передается, и в этот момент даже взрослые женщины могут позволить себе заснуть под мамин голос — словно в детстве, когда мир был безопасней и проще. Это место силы — когда ты не просто просишь помощи, но позволяешь себе быть уязвимой. Сказать: «Мам, расчеши мне волосы, как раньше», — и понять, что время не властно над нуждой быть рядом. В семейном кругу, между вкусом чая и вздохами сказочных историй, рождается нечто невидимое, едва уловимое — настоящее преемство женской мудрости. И тут уже неважно, сколько тебе лет: все мы порой ищем свою главную сказку от мамы — и сами хотим её передать дальше. Тайны переплетённых судеб: почему одни и те же травмы мелькают сквозь века Иногда кажется, что материнская любовь бывает «не такой» — или её вообще не было. «Меня не научили» становится лейтмотивом поколений. От прабабушки — к бабушке, от бабушки — к маме, от мамы — к дочери, от дочери — когда-нибудь к внучке. Девочки с косичками и аккуратными платьицами превращаются в женщины, которые всю жизнь ищут подтверждения нужности. Взрослеют, пробуют дружить, любят и ошибаются иначе, но всё время словно догоняют то, чего не хватило «тогда». И только в зрелости приходит странная отвага: признать, что, возможно, наши мамы были такими же «голодными» на эмоции маленькими девочками, как и мы сами. Что они не навсегда идеальны, не всесильны, а иногда даже более ранимы, чем мы можем представить. И что вопрос «Почему ты вырастила меня вот такой?» — это в сущности и крик о помощи, и попытка построить новый мост через время. А дальше могут случиться чудеса, если не испугаться: однажды мы сами начинаем писать свою историю любви, по-новому учимся заботиться — о маме, о сыне, о себе. Потому что главное сокровище семейных отношений — в честности чувств и открытости к тому, что можно учиться друг у друга до последнего вздоха. Семейная меланхолия или обновление? Финал у такого путешествия невозможен. Ведь каждый раз, прощаясь на вокзале или в аэропорту, возникает щемящее чувство — есть ещё что-то, что хотелось бы сказать маме, обнять, переспросить, прочувствовать. Иногда эти слова прорываются в сообщении на телефоне — запоздалое «Спасибо, что помогла мне стать собой», признание в любви или простая просьба о помощи, которую раньше стыдились озвучивать. Не стоит ждать особого дня, чтобы задать своим близким вопрос: «Что я могу для тебя сделать? Возможно, именно этим жестом начинается новая глава вашего романа семьи, где каждая женщина — и ребёнок, и взрослая, и немного волшебница. А родство — не стена, а тропинка, проложенная навстречу, несмотря на годы и былые обиды. Может быть, сегодня тот самый день, когда мама впервые станет дочерью, а дочь — мамой для самой себя. А какой вопрос вы бы задали своей семье, если бы знали, что ответ может всё изменить?..

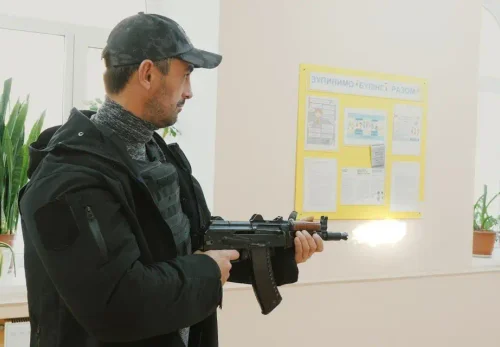

Тени за школьным окном: о чем молчат души «стрелков» и как сохранить свет для наших детей

— Почему иногда прогулка по коридору школы становится точкой невозврата? Зачем тихий, неприметный подросток берёт в руки оружие и выходит в класс, где недавно еще решал у доски математические задачи… Что случается в этих душах, до того чужих мраку? Почти никто не захочет взглянуть в эти сумрачные уголки — да и зачем разглядывать бездну, способную проглотить веру в доброту и безопасность мира? Но за зеркалом экранных новостей тихо, почти незаметно протягивается вопрос: «Мог ли я это предвидеть? Мог ли кто-то спасти этих детей?» Сегодня я хочу пригласить вас пройти этот путь вместе. Не для того, чтобы найти виновных. А чтобы понять. И чтобы, если судьба однажды подбросит тревожную тень к вашему окну — свет в нем не потускнел. На перепутье злости и боли: как становятся теми, кого мы невольно боимся Прислушайтесь к этому странному, почти абсурдному внутреннему конфликту: дети идут в школу — чтобы учиться, дружить, верить в свое завтра. А кто-то врывается туда, чтобы оставить после себя пустоту. По ночам, когда город засыпает, в архивах криминальной хроники неизменно встречаются похожие имена. Почти всегда — это мужчины. Почти всегда — бывшие ученики той самой школы или университета, где замыслили свою трагедию. Почему именно мужчины? В фонарном свете статистики едва уловимы контуры одних и тех же причин: биология и общество крепко переплетаются здесь в невидимом танце. Мужчин с детства учат быть сильными, жесткими, не демонстрировать уязвимость. Эмоции? Чаще всего агрессия — единственно допустимый способ выразить боль или протест. Остальное — якобы слабость. Девочкам дозволяют плакать, жаловаться или хотя бы держаться вместе, мальчиков же толкают туда, где легче взорваться, чем попросить о помощи.Выходит, не «монстр» приходит в этот класс — а сломанный человек, долго живший в одиночестве своей боли. Велика росинка веры: может быть, тот последний взгляд, или рукопожатие, или просто слово, сказанное вовремя, могли бы отделить «стрелка» от precipice. Но никто не научил — ни его, ни окружающих — различать первые сигналы беды. В этой истории почти нет борцов со злом снаружи. Есть люди, которым не хватило того, что даруется лишь домом, дружбой, принятием. Этот пробел — не просто печать на душе одного человека: иногда он перерастает в трагедии для всех. Когда школа становится сценой: как маркеры прошлого превращаются в ключи к трагедии Забытое всеми начало дня. Хлопки дверей, звон столовой посуды, полусонные школьники, что разлечься мечтают на перемене. За этим привычным театром редко кто видит внутренние буря одноклассников. Но именно здесь, среди мелочей — неуслышанные обидные слова, недружелюбные взгляды, отчуждённость за партой — часто таятся ростки леденящей трагедии. Почему именно школа — эпицентр этой нераскрытой драмы? Ответ лежит в самой структуре памяти обид. Для многих «стрелков» это место — не просто случайная точка на карте. Там жили их мечты, надежды, а потом — там же — эти мечты были раскрошены чужой жестокостью или безразличием. Прошлое, словно слабый маяк во тьме, не отпускает, зовёт обратно. Надетая маска «ломаного героя» становится для них последней попыткой объяснить миру: «Посмотрите, я страдал, я был один». Некоторые даже оставляют послания — письма, посты, видеоролики. Словно надеются, что хотя бы после смерти кто-то услышит их крик — если прямо сказать никто не слушал. Здесь важно различить: в отличие от террористов, движимых жаждой максимального ущерба и славы, «стрелки» часто совершают свой поступок не ради числа жертв, а ради того самого молчаливого «вы меня не заметили — так вот я есть». И порой для них единственным возможным вариантом «оказаться» становится разрушение. Сигналы бедствия: можно ли услышать молчаливый крик? Иногда кажется: все признаки были перед глазами, только мы не хотели видеть. Назад, взглядом из будущего, легко заметить странные посты в соцсетях, внезапные вспышки злости или, наоборот, ледяное равнодушие. Съеживаются в комок детали: смена интересов, исчезновение друзей, пристрастие к жёсткому контенту, тяга к острому ощущению собственной значимости. Кто-то уходит в длительную изоляцию, перестает рассказывать о школе, совсем не улыбается на семейных фотографиях. Но вот опасный парадокс — исследований об этом множестве, особенно в странах, где шутинг стал общественным страхом номер один, достаточно. Однако ученые не нашли стопроцентно точного портрета. Нет такого набора признаков, который позволит поставить свой специфический «ярлык». Статистика приводит нас к растущему пониманию привычного ужаса — любая жертва была когда-то обычным подростком. Любой стрелок — тоже. Значит, дело — не только в индивидуальности, но и в круге поддержки. Можно ли защититься? Кажется, надежда есть. Не беззащитные же мы все. Если чуть внимательнее, чуть сердечнее наблюдать за взрослением детей — не опасливым взглядом, а теплом участливой души — возможно, получится перехватить первый тонкий треск тревоги. Иногда общение с психиатром спасает не просто одну судьбу — оно возвращает целое сообщество к миру. Рецепт изнутри: что могут сделать взрослые (и не только родители) Вечный страх родителей: не оказаться тем, кто ничего не заметил. Классика профилактики часто звучит слишком просто: поддержка, диалог, обучение навыкам безопасности. Но как вписать их в повседневную жизнь, не обрекая детей на тяжелое чувство опасности, не превращая школу в крепость ужасов? Самый тонкий момент — не испугать ребенка миром. Да, навык реагирования на экстренные события жизненно важен. Но как сделать так, чтобы это не стало его единственным фоном? Ответ — в доверительном контакте. Разговаривайте, слушайте, принимайте страхи серьезно — не обесценивайте даже самые «детские» тревоги. Не так важно, какими именно словами поделитесь вы, важно — быть последовательными: если случилось страшное, просто скажите честно. Молчание в ответ на ужас рождает домыслы и тысячи чужих страхов. В современных школах существуют учения по поведению в случае угрозы — их смысл не в том, чтобы вызывать панику, а в тренировке рефлекса безопасности. Трезвый взгляд: спрятаться, не звать агрессора, нажать тревожную кнопку. Дети — как обитатели современного лабиринта: могут, к сожалению, снимать видео и рассеивать информацию, но надеяться стоит на то, что вы останетесь их островом стабильности. А еще — искренность. Не бойтесь быть ласковыми. Мягкие объятия, похвала за откровенность, спокойное «я люблю тебя, что бы ни случилось» способны лечить лучше любых инструкций. Изоляция — самый страшный враг. Прислушивайтесь к речи, к мелочам, к тому, что ребенок сам не боится рассказывать. Обретайте привычку вместе смотреть фильмы или читать книги, где герои учатся справляться с чувствами.Если страх сильнее ребенка — можно остаться дома, дать себе и ему время. Контакт — вот что важнее всего. О скользких гранях общества: когда ответственность не делится на «чужих» и «своих» Нередко в поиске причин трагедий указывают на психические заболевания — но это не всегда справедливо. Большинство людей с такими диагнозами спокойно живут, работают, становятся опорой для других. Опаснее другое: социальная изоляция, общественное безразличие, размытые границы между нормальным и жестоким — их трудно научиться видеть, но легче предотвратить, чем потом объяснить себе, почему все рухнуло. Современная жизнь часто превращает личность подростка в мишень — хочется быть не хуже, не страннее, не слабее. Но если мы, взрослые, вспомним каково это — быть одним против целого мира — сможем чуть лучше понять и протянуть руку тем, чье молчание звенит громче криков. Оружие, психиатрия, школьные порядки — важные шаги. Но глубокая работа начинается с маленьких привычек: видеть, слушать, принимать. Иногда даже случайная улыбка, доверительная беседа или перечитанная вместе книга становятся невидимым забором между нашими детьми и чужой тьмой. Никогда не знаешь, в какой момент твое присутствие в жизни другого станет якорем, не дающим ему сорваться с края. Навык быть рядом важнее сильных охранных систем. В финале остается главный вопрос — неужели человечество обречено ходить по замкнутому кругу, где одни тоскуют о справедливости, а другие теряют детей в лабиринтах непонятых чувств? Может быть, главное — научиться замечать друг друга. Ведь даже самая тёмная ночь отступает перед светом единственного окна. Расскажите, как вы сами поддерживали своих детей или друзей в тревожные времена? Какие слова становились спасением? Быть может, именно ваш опыт однажды сохранит свет для еще нерожденной истории…

Интересное

Почему подросток ничего не чувствует? Тайная карта внутренних эмоций и как открыть собственный путь к себе

Сложная алхимия дружбы: почему мы ищем друг друга — даже когда теряем связь

Почему «бес в ребро» приходит в зрелости? Невидимая революция брака и тайная сила желания

Закон запертой комнаты: когда детские тени шепчут нам во взрослой жизни

Зачем наш разум открывает и закрывает дверь в прошлое? Неочевидные механизмы забвения травмы

Представьте утро, когда вы внезапно вспоминаете что-то, что, казалось бы, стерло время — чей-то взгляд, фразу, мимолетный жест, от которых становится особенно неуютно в солнечный день. Почему же наше воображение иногда прячет вовсе не смешные истории в глубокие подвалы памяти? Что общего между девочкой с обложки романа, строгим учителем на лобном месте воспоминаний и взрослыми, которые поговорить об этом смогут только через десятки лет? Немногие вопрошают себя, что скрывается в чердаках и подвалах собственной души, почему именно память так неуловимо выбирает, что бережно хранить, а что — прятать от дневного света. После нашей сегодняшней беседы вы иначе взглянете на удивительные способы самозащиты разума, увидите чужое молчание не как слабость, а как сложный замок на тяжелой двери прошлого. Когда слова путаются с тенями Случается, что юные герои историй — своих, книжных, киношных — долго не могут назвать то, что с ними произошло. Вместо четких определений появляются туманные намеки: "Я его соблазнила", "Это была любовь", или даже — ничего, ведь язык теряет силу, когда сталкивается с неизвестным. Вспомните книгу Набокова или фильм, где герою позволено говорить, но его речь словно окутана ватой, покрыта пеленой сомнений. Много лет спустя тот, кто был ребенком, пытается подобрать ключи к потаенным дверям: разговаривает с психотерапевтом, листает старые дневники, смотрит на фотографию тринадцатилетней себя и… ошибается, ведь кажется, что раньше она была старше, мудрее — готовей к взрослым играм, которых на самом деле не понимала. Мучительный поиск точных слов кажется предательством. Если назвать явление своим именем, придется признать — случилось нечто недопустимое, то, чего не должно быть в биографии ни героя книги, ни человека с паспортом и адресом. Героини фильмов, проживая чужое восприятие, становятся голосом молчавших — и вдруг понимают: в их рассказах перепутались цвета, смыслы, даты. Рядом с детским доверием всегда укореняется неуверенность и самое сложное — ощущение вины, которое прилежно выращивает внутри жертвы пресловутый взрослый. "Я могла бы сделать иначе… Значит, это моя вина?" Так рождается главная загадка — почему память настойчиво надевает темные очки. Оказывается, в тех краях разума, где принятие непереносимо, бессознательное рисует сюрреалистические образы: былое отступает в сумрак, а яркая боль растворяется за дверями, которые мы открываем только во снах или на приеме у безучастного психолога. Кто играет на пианино нашей памяти? Если бы взглянуть из окна чужого тела на то, что нарисовано внутри каждого из нас, мы увидели бы, насколько тонка грань между любящим взрослым и взрослым, который предает доверие. Почему ребенок так долго не может сказать — это было плохо? Объяснение скрывается в фундаментальной жажде любви. Мальчик с книгой для старшей подруги-надзирательницы или девочка, лишенная поддержки в семье — оба цепляются за крошки внимания, даже если эти крошки отравлены. Каждый раз, когда взрослый подменяет заботу лаской, когда чувства становятся валютой для заработка любви, сознание придумывает тысячелетние механизмы защиты: "Смотри, что ты со мной делаешь!" — взрослый, играющий роль марионетки в руках ребенка, перекладывает ответственность за разлом. Доверчивые подростки, будь то Ванесса из "Моей темной Ванессы" или Лора из сериала "Пациенты", с удивлением обнаруживают, что за привилегию быть "особенной" приходится платить ценой собственной свободы — и пусть кажется, что властная роль на стороне юных, равновесие смещается всегда в пользу старших. Но почему спустя годы, разбирая дневники, копаясь в чужих мотивах, воспоминания все равно возвращаются отрывками? Потому что память — не архив, а театр, где роль режиссера берет на себя страх. Больнее всего понять: ты был не избранным, а одним из многих. Ты — случайность, размен, а твое "Я" служило только для того, чтобы кто-то взрослый смог заполнить собственную пустоту. Портрет убийцы на стене детской Иногда внешний враг оказывается слишком родным, чтобы объявить ему войну. Попробуйте почувствовать, что переживал Патрик Мелроуз, для которого отец — не только книга с добрыми картинками на обложке, но и темный силуэт за стулом. Как научиться злиться на того, кого давно любишь? Ответ прост — никак, если не пройти по длинному коридору самоуничтожения. Ведь, когда невозможно проявить ярость к агрессору, боль разворачивается внутрь, и взрослый Патрик становится архитектором собственного разрушения: зависимость, безразличие, короткие вспышки страсти. Сила вытеснения удивительна — мозг ребенка выключает свет в комнате, где слишком тяжело находиться, если в одной руке держишь рисунок мамы, а в другой — тяжелую память о предательстве. Множество историй, от романов до реальных судеб, показывают: иногда требуется полжизни, чтобы найти место для прошлого в собственном ландшафте памяти. Хочется думать, что время лечит, а на деле — оно только помогает забывать. Можно ли освободиться? Тонкая нить проходит через повторяющиеся мотивы: только там, где найдены слова, где названы травмы вслух, появляется шанс перестать быть просто фоном чьей-то драмы. Парадоксально — чем дольше молчишь, тем громче голос памяти из темных закоулков. В поисках причины и выхода: почему стыд и вина становятся тенью "Если это моя вина — значит, я могу все исправить". Такая мысль — почти автоматическая программа, заложенная природой для выживания. Гораздо проще считать себя виноватым, чем смотреть в лицо безысходности, которой пронизано насилие. Ведь если я виноват, я — хозяин своей судьбы, я могу изменить ход событий, поступить иначе в следующий раз. Дети, оказавшись лицом к лицу с недопустимым, строят воображаемый мостик между собой и своим мучителем. Был бы я лучше — этого не было бы. Позже взрослые превращаются в хроникеров чужих ошибок, ведомых чувством стыда гораздо крепче, чем вины. Истина часто появляется, когда её меньше всего ждешь: на очередной встрече с родной матерью, после десятилетий, проведенных в бегстве от самого себя. Так, пролистывая старые фотографии, взрослая Дженнифер впервые не узнает себя на снимке — и только тогда расстояние между "той девочкой" и взрослой женщиной становится ощутимо пугающим. Именно осознание масштаба произошедшего разрушает старый, ложный нарратив; именно детей, ставших взрослыми, спасает прямое называние вещей светлыми именами. Травма превращается в невидимую нить, крепко стягивающую внутренний мир. Пока правила этой игры не обозначены словами, все выборы — чужие, все воспоминания приводят в неизбежные тупики. Но, позволив себе не защищать больше никого, кроме себя нынешней/нынешнего, взрослый может наконец сложить прошлое в ту часть памяти, где оно больше не причиняет острой боли. …И что дальше? Любопытно, как редко мы задумываемся: что еще сейчас скрыто нашими мозгами от нас самих? Если самые главные двери открываются только изнутри, а прошлое зачастую отпирается случайным эхом — стоит ли ловить себя на том, что для кого-то тишина стала единственной формой защиты? Возможно, войти в свою собственную темную комнату и нанести на карту все немые точки — это уже первый шаг. Каким станет следующий — зависит только от тебя?

Тени среди нас: неудобная правда о братьях и сёстрах, которая меняет наш взгляд на себя

Представьте: две детские кровати вплотную друг к другу, игрушки перемешаны так, что и не разберёшь, где Машина кукла, а где Антонова машинка. Между ними не просто пространство и время — между ними тайная связь, древний контракт, смысл которого подчас ускользает даже от самых вдумчивых взрослых. Сколько раз в жизни вы задумывались о том, какое влияние оказал на вас не строгий родитель, не первая любовь, а тот человек, с которым вы делили апельсин до последней дольки — или отстаивали своё право на тишину во время вечного скандала из-за телевизора? Мы носим на себе печать своих братьев и сестёр, даже если эти отношения утрачены или покрыты вековой пылью молчания. Но мало кто вслушивается в этот внутренний диалог: что осталось от игры "кошки-мышки", когда оба давно выросли? Чем отзовётся детское соперничество спустя годы? И знают ли родители, что сиблинги — это не просто фон для семейного портрета, а целый подземный театр со своими драмами, комедиями и даже трагедиями? Откроем занавес — и увидим, что скрывается в этих до боли знакомых, но почти всегда недосказанных отношениях. После этого путешествия в тени вы, возможно, с удивлением обнаружите: ключ к собственному "я" всё время был рядом, совсем близко, стоило лишь протянуть руку. Когда равные не становятся одинаковыми История семьи редко рассказывается по прямой: в ней всегда есть сломанные рельсы и забытые повороты. В обществе традиционно принято рассматривать семью как вертикаль — родители, а выше них лишь небо. Но братья и сёстры рушат эту пирамиду, приносив в дом горизонталь: здесь ты не подчинён, но и не командуешь. С детства мы учимся искать точку равновесия на раскачивающейся доске — кто первый доберётся до маминых колен, кто получит лучший кусок торта, за кем последнее слово? Но горизонталь не означает равенство. Старший и младший обитают на разных полюсах: однажды в жизни старшего наступает та самая "детронизация" — у него появляется конкурент. Представьте мальчика, который вдруг чувствует себя сброшенным с вершины семейного Олимпа. Он с тревогой наблюдает, как на его месте разворачивается новый спектакль: все ахают, улюлюкают, а его самого словно отодвигают на второй план — невольно, не со зла, по закону семейной физики. У младших — другой крест. Им с детства кажется, что они живут чужой жизнью, вынужденные дышать в спину тому, кто уже ознаменовал маршрут успеха. Средний ребёнок, между тем, мечется меж двух огней: для него кажется, что в этой пьесе нет главной роли, но зато есть бесконечная необходимость приспосабливаться. Австрийский мыслитель Фрейд вложил первые основания в разоблачение семьи, но именно Альфред Адлер показал старшие и младшие роли на шахматной доске жизни. Он заметил: что бы ни происходило, главный ресурс — это не деньги и не игрушки, а любовь и внимание мамы с папой. И чем меньше его в общей чаше, тем тяжелее идёт борьба: ревность, злость, страх утратить уникальность. А если за дверью уже звучит отдалённый топот новых шагов, соревнование становится драмой, заполняющей всю детскую неразделённую вселенную. Задумывались ли вы, как часто сравнивали себя со своими братьями и сёстрами? А теперь спросите себя: чьи правила эти сравнения диктовали? Возможно, тем самым вы по-прежнему играете в игру, в которую вас не звали — и движимы неосознанными установками, заложенными не родителями, а самими сиблинговыми сюжетами… Бремя добровольца, или Когда ребёнок становится родителем Семейная жизнь иногда путает карты, и привычные роли утекают, как вода сквозь пальцы. В книге Манухиной есть термин, напоминающий мудрую конструкцию, одновременно целое и часть: холон. Когда один ребёнок вынужден исполнять функции взрослого, эта гармония нарушается. Перед глазами встаёт образ Китнисс из "Голодных игр": она взрослела слишком быстро, потому что просто не могла иначе. Отец утратил точку опоры, мать растворилась в недоступности, и старшая дочь оказалась единственной, кто держит дом на весу. Эта модель — почти невидимый водоворот. Старший ребёнок, даже чувствуя любовь к младшим, постоянно тратит силы не по возрасту, а зачастую по тихому принимается выполнять чужие обязанности. Он поёт колыбельные вместо мамы и кормит ужином, словно его маленькая кухня — вся Вселенная. Смещается граница: тот, кто должен быть "ресурсным", сам превращается в ресурс для семьи. Что же в итоге? Часто такой человек, вырастая, избегает создавать свою собственную семью или выбирает партнёров, нуждающихся в няньке, а не в равном друге. Ему трудно по-настоящему отдыхать и доверять, ведь с малых лет он знал — расслабишься, и всё рухнет. Оглянитесь: сколько знакомых — тех, кто всегда спасает других, кто говорит "я разберусь" и не умеет просить о помощи, чьи плечи согнулись под невидимой тяжестью? Мы привыкли восхищаться их самостоятельностью, но что, если это — не дар, а следствие пораненной роли? В этих судьбах звучит рев души: "Кто позаботится о мне, если не я?" Хотя на самом деле маленький ребёнок внутри просит банального — чтобы кто-то взял его за руку и сказал: "Теперь всё хорошо, теперь ты снова просто ребёнок". Заклятые близнецы: страсти соперничества Если бы кто-то решил снять сериал о борьбе за "трон" в обычной советской семье, сюжет был бы не менее драматичен, чем "Игра престолов". Конкуренция между братьями и сёстрами куда более живуча и опасна, чем кажется снаружи. Жизнерадостные фотографии из семейных альбомов — лишь витрина. За ней кипят едва прикрытые вулканы обид, боли, злости, соревновательного лукавства и нежности, которую так неудобно показывать. В ленте "Что случилось с Бэби Джейн?" две сестры идут по тонкому льду между любовью и презрением. Возможно, вы тоже сталкивались с тем же: когда успех другого ощущается не радостью, а уколом в самое сердце. Почему мы, такие взрослые, порой не можем простить маленьких побед или детских промахов своего брата или сестры? Может быть, потому что в детстве этот человек был самой ясной мерой — насколько я хорош, что ещё заслуживаю? Истинная глубина этих отношений — словно айсберг: большинство скрыто под водой. Бывает, что вражда устаревает, уступая место примирению, и спустя годы ты вдруг понимаешь — этот "другой", с его привычками, язвительными комментариями и странными привязанностями, куда ближе, чем любые составные друзья. Психологи говорят (да простят они за банальность!) — даже ненависть в семье может быть началом любви, если обе стороны осмелятся смотреть в глазах друг другу свои страхи и слабости. Спросите себя: не осталось ли между вами нерешённых дел? Бывает ли, что вы стараетесь утереть нос не только миру, но и невидимому сопернику из детства? Помните — финал у этой драмы всегда открыт! Боль утраты и невидимый долг Иногда самый страшный удар наносит не действие, а сама жизнь. История фильма "Обыкновенные люди" пронзает своей тонкой, тихой болью. Ушла не просто часть семьи — ушёл талисман, чья невидимая броня давала всем чувство безопасности. Оставшийся брат, Конрад, волей рока выжил и вдруг оказался заложником — не столько вины, сколько невозможности быть "тем самым нужным". В изломе материнского горя звучит холодная правда: "Почему не ты?" Такие трагедии навсегда вплетаются в ткань семьи, оставляя следы во всём — в выборе профессии и друзей, в страхе быть успешным или наоборот — невидимым. Это тяжело признать, но часто чужое горе ложится на плечи выживших в виде невыносимого груза. Однажды, в полночь, Конрад смотрит в зеркало и вдруг видит не себя, а тот самый вопрос, который не даёт умереть надежде: "Могу ли я заслужить своё место — не вопреки смерти брата, а просто потому, что я есть?" И, быть может, кто-то из нас тоже сталкивался с этим призраком в семье — невидимым, но мощным, как ледяной ветер сквозняка, которого не закрыть за дверью. Когда границы стираются: опасная близость Если бы отношения братьев и сестёр были исключительно битвами — всё было бы просто. Но многое в семье выстраивается не только на конфликте, а на болезненном слиянии. Иногда, чтобы выжить в бурных водах детских катастроф, сиблинги становятся командой, где никто не может выйти за пределы общего "мы". Такую команду связывает не столько любовь, сколько их общая рана. В фильме "Ущерб" героиня Анна вспоминает детство — вализы, аэропорты, недорогие гостиницы, лица родителей, всегда занятых собой и чужими судьбами. Дети становятся сам себе друзьями, врагами и визави. Границы между ними размываются: чужая боль переживается как своя, тишина под одеялом становится покровом для двоих. Но однажды кто-то решает стать самостоятельным — и тут начинается самое страшное. Другой воспринимает это как предательство и катастрофу, ведь все прежние детские ужасы были пережиты только вместе. Что происходит, если никто больше не хочет держаться за руки? Иногда связь перерастает в болезненную зависимость, разрушающую и себя, и другого. Может быть, это крайний случай, но много ли из нас не пугались — выйти из общей скорлупы и стать отдельным, не предав того, с кем был связан древним узлом общего кошмара? Общество быстро находит виновных, не задаваясь вопросом — а была ли у человека возможность выбора в структуре этих отношений? И вот, даже спустя десятилетия, взрослый вдруг обнаруживает, что движим всё той же жаждой слияния, не решаясь стать по-настоящему "собой". Отголоски детского "нас" как будто влияют на способность к близости и на выбор партнёра. Что нам делать с этим знанием? Итак, семейная сцена пустеет, но эхо детских диалогов всё не смолкает. За каждым нашим взрослым выбором скрывается бессловесный спор с тем, кого мы привыкли видеть через щёлку: брат, сестра, их лица — маски нашей собственной истории. Мы учились отстаивать права, уступать, ревновать, спасать, страдать или сливаться — чтобы однажды понять: наша взрослость невозможна без согласия с теми, кто когда-то был рядом у самой кровати или спрятан на другой стороне баррикады. Вот почему иногда нам так трудно доверять другим, расслабляться, быть естественными; почему вечно боремся за любовь или внутренне ищем того, кто поддержит — ведь эти сценарии заложены в нас раньше любых других. Самая главная тайна в том, что мы продолжаем быть частью одной семьи даже тогда, когда давно не созваниваемся и докидываем друг другу механическое "Привет, как дела?" в мессенджере. Спросите себя честно: чему меня научил мой брат или сестра, кроме банального "делиться игрушками"? Какую роль вы разыгрываете до сих пор — спасатель, изгнанник, лидер или вечный догоняющий? Быть может, нить к себе прячется именно в этих ответах… Но вместо формального подведения итогов оставим точку с запятой. Ведь, возможно, самая большая работа — разговор с собой и теми, кто был рядом. Готовы ли вы его начать? 👁️

Стыд, который шепчет из прошлого: почему нам неловко за родителей и как перестать прятать свою правду

> «Они словно тени, шепчут нам за плечом: “Шшш… Об этом не говори”. Но чем громче зовет взрослая жизнь, тем отчетливее слышится этот тихий голос прошлого. А бывает, что и вовсе невозможно распрямить плечи, словно кто-то невидимый всё время сдавливает грудь. Почему нам так сложно говорить о своей семье? И кто первый научил нас прятать глаза?»</strong> Вот вы – да, именно вы – когда-нибудь терялись в ответе на простой вопрос: «Чем занимаются твои родители?» Неужели не бросало жар в лицо, когда мама заходила в шумную компанию одноклассников в старой спецовке, или отец говорил что-то не по-вашему странное любимому человеку? Случалось ли – пусть совсем в детстве – прятать смысл своей фамилии или уклоняться от темы дома? Кажется, у каждого из нас есть этот тайный шкаф, а внутри лежит не только бабушкино пальто, но и странные чувства: стыд, раздражение, немного страха. Общество учит нас не замечать их, не обсуждать. Однако у каждого третьего взрослого, если честно копнуть под плотно закрытую крышку, шевелится этот внутренний ребенок, которому неловко за обстоятельства, за прошлое, за родительское несовершенство. Да, большинство поменяло города, стирало детские прозвища, бросало нелепые семейные истории, как старую, страшную игрушку. Но прятаться всю жизнь не получится. И вот наступает момент – тихий или громкий – когда правда просачивается наружу, напоминая: ты не одинок в своём стыде. В этой истории я приглашаю вас взглянуть сквозь свою замочную скважину: как устроен стыд за родителей, почему мы когда-то стали его заложниками и как – иногда очень медленно – можно выйти наружу. Поверьте, к концу этого пути зеркало покажет вам другое лицо. Может быть, впервые – своё. Семейный театр теней: когда стыд становится невидимым костюмом Представьте длинную школьную перемену. Март, лужи, корка льда у порога. Все внутри кипит: через полчаса придет мама. И не просто мама, а в своей рабочей одежде – заметной, чужой среди пуховиков. Не хочется, чтобы её видели друзья. Хочется исчезнуть самому… Слышали ли вы когда-нибудь истории, в которых взрослый человек до сих пор глотает ком в горле, вспоминая, как рассказывал одноклассникам: «Нет, папа не пьет… Он… командировочный, просто долго не бывает дома»? Почти у каждого можно вытянуть за нитку память: отец, который не совсем вписался в местные стандарты. Мама, которая отличалась на фоне других родителей. Брак, тайны, секреты и вечная боязнь быть «не как все». В наших головах живет иллюзия особой обычности — будто нормой считается только сияющая витрина, «идеальные» родители без пятен и с золотыми руками. Да вот только это витрина на местном рынке, а настоящая правда чаще как обратная сторона медали: слезы в одиночку, усталость и тысяча маленьких отличий. Почему мы так бесконечно прячем эти отличия, даже если понимаем: выбирали не мы их, не мы за них отвечаем, и не нам их исправлять?. «Я» среди «Своих» и «Чужих» Здесь рождается первая загадка. Каждый из нас держится за ощущение «Я среди своих». Это как быть стройным кирпичом в стене, сложенной из тысяч таких же. Только стоит вдруг отличиться хоть чем-то, на миг вырваться из общего рисунка – внутри возникает тревога. Нам кажется: видно слишком много. И тогда включается скрытый механизм. Маленький человек в стае всегда рискует быть отвергнутым за малейший признак инакомыслия. Вот откуда этот компенсаторный инстинкт – «не отличаться!». Его вшивают во все наши реактивные схемы с детства: быть как все, не привлекать внимание «лишним», не уронить общее лицо. Но заметить себя самим — отдельным, ярким, на твёрдой почве — по-настоящему трудно. Куда проще скрывать шрамы и пятна, чем открыто сказать: «Это моя история». Без права слов: законы семейной тишины Есть семьи — и нередко это чувствуется с порога — в которых все, вроде бы, держится на невысказанном. В воздухе висит приказ: не рассказывай ничего лишнего, держи при себе, никому не доверяй, не плачь. Как будто над входной дверью висит табличка: «Чувствовать запрещено». Почему так сложно вытащить свои тайны наружу? По привычке. Потому что внутренний цензор работает жестко – не говори, не показывай, не чувствуй. Эта негласная цензура передается от взрослых детям, навешивается как тяжелое одеяло. Иногда, чтобы выжить среди бытовых бурь, ребенок учится главному оружию: стыду. Стыд — это самый прочный потайной замок. Он закладывается, чтобы никто, никогда, ни за что не узнал настоящего. Это как если бы по дому посеяли россыпь невидимых колючек: попробуй только заплакать или пожаловаться — станет только хуже. Но проходит время. Вырастаешь. Появляется опыт, мышцы, собственные убеждения. И вот однажды понимаешь: держать всё под замком стало невыносимо. Удивляешься: как долго можно было жить с этим грузом, не замечая, как он режет невидимыми нитями? И только когда впервые озвучиваешь свою правду – пусть тихо, пусть другу, пусть самому себе в темноте — случается что-то похожее на маленькое освобождение. Словно невидимая тень отступает, и возникает светлый кусочек эмпатии. Ведь там, за пределами стыда, можно встретить отражение — и понять, что твоя история не уникальна. Слышишь в ответ: я тебя понимаю... Лабиринты непрожитых чувств: где прячется настоящий страх Чувствуете ли вы, как в определенных разговорах тело вспоминает старую боль раньше, чем мысль? Сердце ускоряется, лицо заливает жара, ладони мокрые. Казалось бы, прошло столько лет, а какой-то маленький спусковой крючок — упоминание семьи — и всё внутри откликается, будто не прошло ни дня. Стыд за родителей часто — только верхушка айсберга. Под её острым краем прячутся такие пласты: невыговоренная обида, старая злость, боль от того, что пришлось «выживать», а не «жить». Взрослый человек может построить карьеру, обзавестись семьёй, но внутри всё ещё дышит тот мальчик или девочка, с кем некому было поговорить. Там, где не было возможности плакать открыто, делиться, получать поддержку — там легко селиться стыду. Он становится высшей формой защиты от опасных чувств. Попробуйте вспомнить себя маленьким. Вспомните ту ситуацию, когда хотелось закричать, когда не хватало воздуха от страха разоблачения. Часто это ощущение так и остается неотменённым на десятилетия. Но человеку дана удивительная способность — пройти свой лабиринт заново уже взрослым, когда находит внутри себя место для собственного прошлого, со всеми его крошами и трещинами. Есть даже простой опыт: поговорить. Открыто — с другом, с другим взрослым, с собой. Часто именно эта встреча с уязвимым собой и есть та дверь, через которую начинает вползать долгожданное принятие… Тонкая грань между «мы» и «я»: взросление — как личное освобождение Сравните: «Мне стыдно за маму» и «Я злюсь на маму» В первом — сливаешься с другим, как будто навеки срослись в одно существо. Во втором — наконец говоришь от себя. Когда взрослый всё ещё прячет стыд за родителей, часто это сигнал: процесс внутреннего отделения не завершён. Мы по-прежнему не отделяем себя от семьи, считая свои радости, горести, даже стыд — частью родительской ткани. Почему это страшно? Потому что сепарация — не всегда праздник, а чаще — длинное и непростое испытание. Чтобы отделить своё «Я», нужно признаться себе: родители — просто другие люди, с их выбором, слабостями, историями. В каком-то смысле — тоже дети своего времени, заложники ошибок и мечт. Когда удается почувствовать себя по-настоящему отдельным человеком, даже если для этого потребуется пройти через слезы, и злость, и разочарование, возникает полномочие писать свою, новую историю. Там можно оплакивать боль прошлого, не отменяя любви, и отпускать лишний груз, чтобы двигаться дальше. Корни и крона: почему успех тоже бывает стыдно Удивительный парадокс. Казалось бы, когда человек вырывается за пределы своей тяжелой истории — становится самостоятельнее, богаче на опыт, иной жизнью — ему бы не знать стыда… Но вдруг он появляется, особенно остро — когда всё кажется хорошо. Когда сын начинает зарабатывать больше, чем семья знала за десятилетия; когда дочь ощущает, что живёт «не так, как мама». Это почти тайный заговор — внутреннее убеждение в том, что как бы далеко ни ушёл от корней, принадлежишь им навсегда. Новый уровень жизни словно предательство: ощущение, что ты бросил корабль и своих, заслужил «чужое» счастье неправильно. Родовой сценарий просит: не рвись вперёд, не отпихивай прошлое, не будь заметнее, чем позволено. Но именно здесь возникает пространство выбора. Ведь прокладывая свою ветку на дереве семьи, ты не уничтожаешь корень, не предаёшь предков — ты добавляешь свежий лист, открывающий новые солнечные лучи и другим веткам. Осознать право на свою дорогу — задача непростая. Но только прожив её, перестаёшь смотреть на свою индивидуальность как на вину. Лицо навстречу свету: как стыд становится шагом к собственной взрослости Всё, что долгие годы пряталось внутри семейных историй, рано или поздно просится наружу. Стыд — не враг, и не злой воспитатель. Чаще всего — это последний пост на пути между внутренним миром и внешней свободой. Как только разрешаешь себе говорить, плакать, злиться, недоумевать от того, что было — границы расширяются. Каждый пришедший к этому рубежу превращает свою историю в силу. Не отвергает, не оправдывается, не скрывается, а становится собой. Такие моменты — редки и хрупки, но за ними открывается мир с другим воздухом. Где можно смотреть на родителей — и на себя — с уважением, чуткостью, пониманием. Там появляется пространство для нового родства: не по боли, а по любви и принятию. Эта статья — не инструкция и не приговор. Это приглашение разглядеть в собственных тенях источник света. А если захотите — рассказать о своём опыте тем, кто готов услышать. Ведь настоящая взрослость — это не унижение стыда, а сила прожить его открыто… Как вы думаете, возможно ли полностью принять свою семейную историю? Или у каждого будет свой тайный шкаф, который откроется только особому человеку?

Смелость поставить точку там, где всегда ставили многоточие: как научиться говорить "нет" своей маме и остаться собой