Свежие новости с фронта вечной битвы за человеческий рассудок: оказывается, мозжечок — тот самый отдел мозга, который все считали главным дирижёром походки, тихонько заключает союз с дорсолатеральной префронтальной корой, хранилищем наших особо навороченных мыслей. Итог этого невидимого взаимодействия — у пациентов с психозами становится меньше так называемых негативных симптомов: апатия, эмоциональная «мерзлота», немота и социальное бегство.

Самое занятное: если дороги между этими отделами мозга ведут к другу друг навстречу поплотнее — человек становится бодрее не только духом, но и словом: словесная память у него бодрее. А вот если эта связка разлажена — привет, уныние и когнитивные проблемы.

Всё это не выдумки. Это результаты исследования, опубликованного в уважаемом журнале Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging (что, согласитесь, само по себе звучит как заклинание от бессонницы).

Опять психозы? Да, но не торопитесь морщиться: ведь «позитивные симптомы» этой истории (галлюцинации, бред и хаос в голове) лечатся лекарствами относительно хорошо. А вот «негативные» беды, вроде замирания души и внешнего подобия опилок, не отступают даже после самой смелой химии. Страдает качество жизни, рушится быт, а мозг — остаётся загадкой.

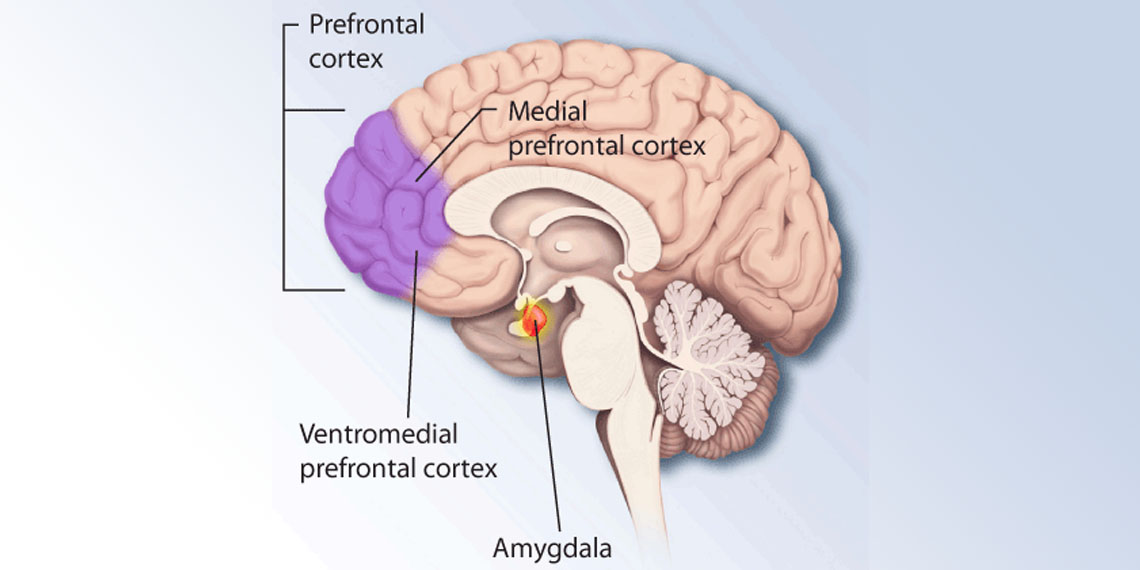

Раньше уже шептались — если мозжечок и DLPFC (дословно дорсолатеральная префронтальная кора, отвечающая за планы, решения и внутреннего контролёра) плохи в совместной работе, негативные симптомы наседают всё плотнее. Одно из первых увлекательных наблюдений: если простимулируешь этот тандем (конечно, не дубиной, а аккуратной неврологической стимуляцией), то людям действительно становится легче. Только вот все эти чудеса тогда увидели на кучке вдвое меньше футбольной команды, так что никто не обольщался.

Пришло время серьёзной выборки: 260 взрослых (булочная с пирожками позавидовала бы такому потоку) — все с разными психотическими расстройствами, и аффективными (например, маниакально-депрессивный психоз), и «безэмоциональными» (тот самый расхожий шизофренический букет). Пациентам устроили мозговую ревизию на новеньком МРТ, когда никто не загружен задачами — что, собственно, творят их извилины в состоянии покоя?

Исследователи не забыли подстраховаться: приняли в расчет пол, возраст и даже марку аппарата для сканирования, чтобы никакая техника не помешала великому открытию.

И вот оно, откровение: чем активнее мозжечок и левая дорсолатеральная префронтальная кора «беседуют друг с другом», тем меньше у людей признаков той самой «темной трясины» негативных симптомов. Причём эффект действует вне зависимости от разновидности психотического расстройства и тяжести состояния. Плюс результат держится даже после учёта всех возможных сбоев и случайностей сканирования (ну вдруг, кто чихнул во время процедуры?).

Ещё порция забавного: эта связь никак не захватывала «позитивные» симптомы (галлюцинации там свои законы) и депрессию — только негатив, только хардкор психиатрии.

Нашлась и некоторая зависимость: чем плотнее контакт между мозжечком и префронтальной корой, тем лучше человек справляется с задачей по запоминанию слов «на потом». Вот только другие умственные упражнения этой закономерности не поддались.

И что бы вы думали: люди с более свежей памятью и приличной «мозговой связью» сливали меньше негативных симптомов — карьеру столпа общества после психоза, видимо, всё же, вернуть можно. Плюс снова подтвердилось: чем хуже проявляются негативные симптомы, тем ниже когнитивные показатели почти по всем направлениям: от внимания до языковых навыков.

Логический вывод: связь между мозжечком и лобной корой играет роль в том, как активно у пациентов с психозом проявляются неприятнейшие негативные симптомы. Чем крепче эта «линия связи», тем веселее дела с речью, памятью и социальным функционированием. Да, не в первый раз это говорится, но теперь наконец проверено на большой компании — а значит, шанс перейти от разговоров к реальным делам есть.

А что же дальше? Подтолкнуть мозг к дружбе между этими участками умеют разнообразные методы — от лекарств до модной ныне нейростимуляции. Только вот нынешнее исследование — фотография, а не кино: было бы неплохо посмотреть, как извилины меняются со временем и коррелирует ли с этим динамика негативных симптомов.

Так что хочется верить: когда-нибудь психиатры, вооружённые знаниями о магистрали мозжечок — префронтальная кора, смогут побороть равнодушие, апатию и уныние даже у самых устойчивых к лекарствам пациентов. Кто-то ещё удивляется, что наш мозг — самый притворяющийся шпион в организме?

P.S. Если захотите поблагодарить за эту научную эпопею, ищите авторов с именами Sean Yarrell, Sophia Blyth, Alexandra Moussa-Tooks, Baxter Rogers, Anna Huang, Neil D. Woodward, Stephan Heckers, Roscoe O. Brady, Heather Burrell Ward и их бесконечное терпение к странностям нейрофизиологии.