Исследования по тегу #опиоиды

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.

В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.

Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.

Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.

Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Когда любимая песня — как укол морфия: как мозг узнаёт счастье от музыки

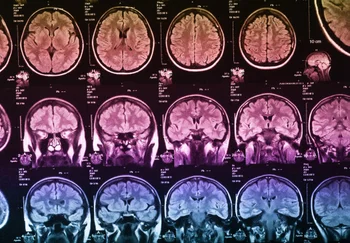

Любимая песня — это, оказывается, такой же наркотик для мозга, как вкусная еда или объятия близких. Только разница в том, что калорий ноль, а кайф — на уровне природного допинга. Финские учёные решили проверить: почему этот музыкальный эликсир настолько заводит людей, хотя для выживания вроде бы совсем не нужен? Результаты их экспериментов впечатлили даже самых пресыщенных скептиков. В нашем мозгу есть настоящая химическая фабрика под названием "опиоидная система". Основные её работники — так называемые μ-опиоидные (му-опиоидные) рецепторы. Эти крошечные биохимические ворота открываются, когда к ним приплывают "счастливые молекулы": такие, как эндорфины. По сути, именно эти рецепторы награждают нас чувствами награды и удовольствия — не будь их, громкая музыка вызывала бы у homo sapiens не мурашки, а разве что раздражение. Но вот загадка: музыка не даёт калорий, не спасает от льва и не учит забивать мамонта. Почему же всё человечество так фанатеет от неё? Гипотеза давно витала в воздухе: возможно, музыка как-то обманывает наши доисторические схемы награды, заставляя мозг дарить нам те же радости, что мы получаем от еды или секса. Большинство прошлых исследований изучали эту головоломку сканированием мозга с помощью fMRI — технология хорошая, но следит только за кровотоком в разных областях мозга. Чтобы увидеть танец отдельных молекул, нужна гораздо тоньше аппаратура — так называемый ПЭТ-сканер, способный "подсмотреть", какие именно рецепторы заняты и чем. Группа из Turku PET Centre и Университета Турку (Финляндия) решила, что пришло время смотреть не на общие картины, а на сами механизмы: действительно ли "молекулы удовольствия" управляют нашим восторгом от музыки? Ведущий автор работы — Vesa Putkinen с коллегами — собрали для эксперимента пятнадцать девушек. Каждая принесла свой личный плейлист — от попсы до хип-хопа. Одно из главных действующих лиц эксперимента — вещество с длинным названием [11C]carfentanil, радиоактивная приманка для μ-опиоидных рецепторов. Когда мозг запускает свои "эндорфиновые фейерверки", эти рецепторы быстро забиваются родными молекулами, и радиоактивной метке просто негде "пришвартоваться". Поэтому, чем больше музыки — и счастья — в голове, тем меньше "карфентанила" достаётся рецепторам, и этот парад можно засечь на сканере. Тест проходил в два этапа: сначала слушали избранную музыку, потом — контрольная тишина. После анализа всех продвинутых снимков стало ясно: музыка прямо влияет на доступность опиоидных рецепторов в важных зонах мозга (тот самый вентральный стриатум и загадочная орбитофронтальная кора). Именно здесь мозг взвешивает эмоции и определяет стоимость приятных ощущений. Учёные не были бы учёными, если бы не спросили: а что с мурашками по коже? Те самые "чувственные приступы" — дрожь, легкие подергивания, которые возникают у особо впечатлительных слушателей на пике удовольствия. Их специально попросили фиксировать такие моменты, а затем сопоставили эти субъективные реакции с результатами химических анализов. Особое внимание уделили зоне под названием nucleus accumbens (ядерное удовольствие мозга — вот уж где человеческая сущность буйствует на полную катушку). Чем чаще девушки ловили "мурашки", тем больше эндогенных опиоидов выстреливало именно здесь. Связь проста: кайф от музыки — не абстракция, а вполне измеряемая молекулярная реакция. После ПЭТ-марафона на очереди был ещё и МРТ — теперь уже привычный способ смотреть на изменения кровотока, чтобы увидеть, какие зоны загораются при звуках любимых треков. Ожидаемо — активизировались не только эмоциональные центры, но и области, отвечающие за восприятие собственного тела (insula и передняя поясная кора). Чтобы не было сомнений в реальности происходящего, девушки были подключены к аппаратам для замера сердцебиения и следили за изменением размера зрачков. И те, и другие показатели прыгали вверх под действием музыки — организм включал режим "полной боевой готовности". Самое хитрое — учёные связали объём рецепторов у каждого участника с силой отклика их мозга во время МРТ. Оказалось, те, у кого этих "щекотунов удовольствия" было больше, реагировали на музыку с особой силой — особенно в участках мозга, заведующих поощрением. Это объясняет, почему одни тают от лирики Arctic Monkeys, а другие лишь зевают: у кого-то просто больше молекулярных "антенн" для ловли музыкального кайфа. Итог? Музыка — не просто фон для жизни, а настоящий катализатор биохимического салюта. Наш мозг пользуется резервами, которые эволюция готовила под выживание — просто чтобы дать нам немного радости под любимую мелодию. Конечно, работа не лишена недостатков: мало испытуемых, все девушки — мужчины в стороне. Чтобы объявить музыку универсальным наркокультурным феноменом, придётся повторить эксперименты на широком фронте и разных жанрах. Возможно, стоит проверить, меняется ли реакция, если не просто слушать, а петь во всю глотку. Интересная деталь: раз найден такой мощный и безопасный способ активировать "опиоидную систему", возможно применение музыки в медицине — например, облегчение боли у пациентов или работа с депрессией. Чем не альтернативный способ заменить горсть таблеток парой ритмичных аккордов? В общем, если вам казалось, что после хорошей песни жить реально становится легче, знайте: это не случайность и не романтический вымысел, а чистая химия мозга — буквально музыка жизни!

Когда таблетки гонят чертей: как популярное обезболивающее пришлось кстати для врачебных басен

Обычная история из серии «верить нельзя никому, даже собственным таблеткам» — мужчина почти на пенсии, хронические болячки в ассортименте, несколько душевных потрясений… и тут такое! Американский медицинский журнал Cureus описал случай, когда человека чуть было не расписали под учебник по шизофрении из-за побочного эффекта широко назначаемого обезболивающего. Как говорится, принимал потому что болит спина, а получил – шепотом за спиной и марширующих тараканов по стене. Главный герой – 67-летний афроамериканец с кредитной историей диагнозов, которая может посоперничать со списком покупок под Новый год: и сердечная недостаточность, и ишемическая болезнь сердца, и хроника по артериальному давлению с десятком других хронических пакостей. Лекарства он принимал как по учебнику – а именно мешок всего разного: от средств для желудка до стабилизаторов нервов типа баклофена и габапентина. С психиатрией раньше, если верить медицинской бумажке, у него было как в любой приличной семье: ни тебе сумасшествия, ни наследственных конфузов. Все изменилось после припадка в 63 года, после которого начали мерещиться недобрые люди и залетные зверушки — классика параноидального жанра. Быстро приклеили ярлык «шизофрения» и заселили в психиатрическую больницу на родительскую радость. Однако современная медицина — это том в стихах про хаос. Выписали на антипсихотике Seroquel (кветиапин) – сначала по 100 мг перед сном, потом снизили до 50 мг, на этом фоне пациент пришёл в относительную норму. На пару лет, пока старые враги — хроническая боль и скука — не вернулись с новой программой: галлюцинации, подозрительность, та самая дефиле червяков по потолку. Марихуаны – ни грамма, из рекреационного досуга – только поиск облегчения в "Норко", он же гидрокодон с ацетаминофеном: болит, таблетки прибавляются. Дошёл до четырёх в сутки – и понеслось. Чем больше глотал – тем больше населения появлялось в воображаемом зоопарке. Пациент, по сути, проявил прозорливость недюжинного психиатра: решил сам убрать героический "Норко". Галлюцинации испарились, как туман над головой политического блогера после рейда Роскомнадзора. Ни тебе "голосов", ни навязчивых идей. Врачи призадумались и хлопнули себя по лбу — не всё то шизофрения, от чего слышишь упрёки и видишь пауков. Вся эта эпопея наводит на вопрос: сколько ещё людей по ту сторону океана или прямо в нашем коридоре поликлиники реально лечат от несуществующей душевной болезни, пока им на ночь выдают опиоидное "конфетти"? Опиoиды (а господин Norco — их представитель с мандатом) вполне способны подарить человеку аудиоспектакль с декорациями, особенно в больших дозах или при долгом приёме. Всего 6% тех, кто мучился послеоперационными болями под фентанилом, признавались в галлюцинациях — и это только те, кто не побоялся рассказать врачу. Механизм простой, как отсчет сдачи: наркотики колбасят дофаминовую систему мозга. Там, где у одного это вызовет временное удивление, у другого начнёшь видеть всё, что не предусмотрено паспортом реальности. Дофаминовая раскачка — универсальный сценарий: в мягкой версии это "опиоидные глюки", в тяжёлой – доктора диагностируют шизофрению. И попробуй-ка догадайся, где болезнь, а где побочка очередной схемы из прикроватной тумбочки. Ну и чтобы стало совсем весело — разные опиоиды глючат по-разному. Морфин занимает первое место в рейтинге "галлюциногенных наркозов", но и гидроморфон с буфренорфином не отстают, не говоря уж о незабвенных метадоне и трамадоле. Иногда пациенту достаточно просто сменить вид обезболивающего, чтобы заполнители сновидений покинули сцену, а иногда приходится жонглировать дозировками или подбирать вспомогательные препараты (например, старую добрую нейролептику). Врачи отмечают: если у дедушки или бабушки внезапно началась паранойя – не спешите надеяться на редкую генетическую прихоть. Шизофрения редко приходит после сорока, а внезапное буйство в 65 — уже повод проверить аптечку, а не присваивать навечно странный диагноз. Да, случай один — и это всего лишь капля в мутной реке медицинских казусов. Таких наблюдений не хватит для переписывания учебников, но они лечат коллективную невнимательность и заставляют врачей дважды смотреть на назначаемые препараты. Особенно если пациент — как большинство пенсионеров — уже пьёт всё, что дают, а в организме давно правит бал обезьяна полифармации: чего-нибудь с чем-нибудь уже вступило в реакцию, а бедная нервная система не знает, кто у неё сегодня в гостях. Мораль? В этом фармацевтическом цирке даже один лишний акробат может обрушить весь шатёр. От галлюцинаций никто не застрахован — ни пациенты, ни сами врачи. Особое спасибо героям исследования: Arvind Dhanabalan, Sall Saveen, Christina Singh, Ramona Ramasamy и Keerthiga Raveendran. Не каждый день невидимые звери оказываются полезнее стетоскопа.