Статьи по тегу "детская психология"

Когда мать есть, но её нет: тайны "живой пустоты" и их отзвук в жизни ребёнка

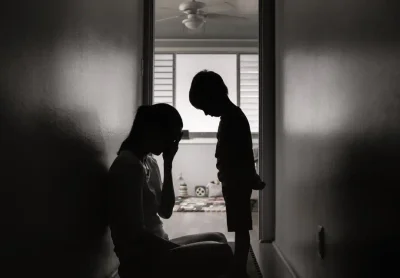

Представьте себе: раннее утро, мягкий свет стекает по стенам детской, где кто-то только учится смотреть на мир. Рядом — мама. Она меняет пелёнки, тихо разговаривает, придерживает бутылочку. Всё будто бы правильно… но в комнате стоит невидимый холод. Ребёнок сжимает ладошку, как будто нащупывает невидимую стену между собой и самой важной женщиной в его жизни. Эта сцена до странности знакома многим, но редко кто осмеливается назвать происходящее настоящим именем: мать здесь — но её эмоционально нет. Как странный двойник, она может быть внимательна к быту, но для души ребёнка остаётся живой пустотой. Почему так происходит? И зачем об этом вообще говорить — ведь снаружи всё как у людей? Потому что за молчанием этой невидимой стены рождаются самые глубокие тайны нашей взрослой жизни: трудности в отношениях, вечное чувство одиночества, страх быть незамеченным. После этой статьи привычные вещи станут выглядеть иначе. Вы увидите — и, быть может, узнаете себя между строк. Между любовью и холодом: когда мать становится "призраком" Есть вещи, на которые мы смотрим, не замечая сути — как будто скользим по поверхности. Мамы обычно делятся своим теплом, их забота становится невидимой мостовой нашим первым шагам. Но что если мост, ведущий к нам, однажды обрывается в пустоту? В психологии есть удивительно откровенная метафора — "живая мёртвость" матери. Это происходит не из-за злого умысла. Мир ребёнка меняется, когда его мать, раньше живая и отзывающаяся на каждый его звук, натягивает невидимый покров. Она не уходит физически. Она всё так же рядом — готовит каши, читает на ночь, гладит по головке. Но где-то внутренняя лампочка гаснет. Ребёнок смотрит в глаза матери — но в ответ не встречает ни радости, ни тревоги, ни усталости. Там пустота. Почему матери "выключаются" из отношений с ребёнком? Причины тайны сокрыты в самых тёмных уголках женской души. Обычный человек видит картинку: женщина после родов, уставшая, вечно занятая. Но настоящая картина начинается, когда за рутинами проступает невыносимый груз: Депрессия и тихий шторм внутри. Иногда к пустоте ведут глубокие волны послеродовой или хронической депрессии, когда вокруг много заботы, но порой и собственная тень кажется далёкой. Мама живёт, словно сквозь молочный туман: её энергия свернута внутрь. Она может сменить подгузник и уложить ребёнка, но внутренняя река связи обмелела. Боль утраты, которую невозможно проговорить. Есть утраты, про которые не говорят вслух: уход близкого, разрыв, предательство, собственные детские раны, которые вскрылись вновь с рождением малыша. С каждой новой попыткой стать живой для ребёнка, такая мама впадает в штопор: всплывают незажившие травмы, и им становится недосуг настоящего. Наследие — невидимый след поколений. Бывает, что женщина росла рядом с такой же "призрачной" матерью. Она не знает, как быть живой в контакте: её психика по умолчанию прописала скрипт невидимости чувств. Потеря себя за ролями. Иногда в материнстве женщина вдруг теряет себя: "Меня больше нет — осталась только мать". Забота становится не радостью, а точкой стирания личности, и любая попытка вернуть себя воспринимается как измена этому новому статусу. А потому проще замёрзнуть внутри, чем чувствовать постоянную вину. Ожидание идеальности — убийца искренности. Современность подкидывает ещё один фронт: культ "супермамы" — всё успевающей, всегда активной. Настоящие чувства прячутся за красиво выстроенной витриной. Именно за ней и прячется отчуждение: материнское сердце бьётся, но эмоции больше не выходят наружу. Всё просто и ужасающе: мать становится "живой пустотой" не от злости и не по плану. В глубине она сталкивается с чем-то настолько невыносимым, что остаётся лишь спрятаться — и эта прячущаяся часть захлопывает дверь для ребёнка. Детская душа на холодном сквозняке: как "отключённая" мать меняет внутренний мир Как узнать, что для ребёнка важнее — руки, которые кормят, или душа, которая смотрит? Предлагаю почувствовать это на себе. Вспомните самый ранний момент, когда любимый взрослый буквально перестал вас "видеть". Обратите внимание: не слышать и не понимать, а именно не видеть, не замечать именно вас — вашего смеха, обиды, слёз. Что тогда делала ваша душа? Для ребёнка первая встреча с "живой мёртвостью" — всегда как холодная вода по коже. Он не может объяснить, почему что-то не так, но внутреннее одиночество становится новым фоном жизни. Ребёнок не сразу сдаётся. Инстинкты бросают его на поиски спасения: Он будет тянуться к матери ещё сильнее, словно прокладывая мост заново. Некоторые малыши впиваются в объятия, стараются не отпускать даже во сне. Другие, отчаявшись, становятся особенно шумными — крик, яркая мимика, капризы. Это отчаянная попытка "разбудить" маму: "Посмотри, я здесь, оживи меня одним взглядом!" Порой из этого не выходит ничего. Тогда в душе ребёнка начинается настоящее ледяное царство: Он учится быть незаметным, отключать чувства, чтобы не сталкиваться ежедневно с чувством утраты. Постепенно формирует "фальшивое Я" — маску, под которой не болит. Такой человек вырастет умным, удобным, старательным — но в самые личные моменты вдруг не сможет понять, кто он есть на самом деле. В бессознательной попытке вернуть утраченную связь, уже взрослый человек снова и снова будет попадать на "невидимых" значимых людей — коллег, друзей, возлюбленных — и пытаться разбудить их своей любовью. В каждом из них спрятан детский вопрос: "Заметь меня, согрей... хоть раз!" Нет сказочного финала. Иногда ребёнок смягчает боль юмором или фантазией. Иногда — гаснет, замыкается, словно кукла с вынутой батарейкой. И только во взрослой жизни приходит понимание: за этим одиночеством всегда стояла тень некогда любящей, но ушедшей внутрь себя матери. Цена выросшей пустоты: как детский холод звучит во взрослой жизни Вы замечали, что иногда цепляетесь за тех, кто отвечает вам пробелами? Привлекает холод, игнор, некоторый недостижимый идеал? Казалось бы, нерационально: зачем снова и снова искать вниманием того, кто не сможет ответить взаимностью? Но в нашем внутреннем сценарии остаётся невидимая прошивка: "Однажды я достучуcь. Оживлю. Заслужу". Так повторяется вечная драма: В отношениях человек с опытом "живой пустоты" подсознательно тянется к эмоционально недоступным партнёрам, ведь только там, где тепло нужно заслужить, оживает детская мечта быть наконец замеченным. Стремление к одобрению превращается в зависимость: только чужие глаза, оценка или слово доказывают, что "я существую". Стоит этому вниманию исчезнуть, как внутри поднимается шторм тревог — иногда невыносимых, как обрыв связи с кислородом. В сфере денег повторяется похожий мотив: успех, финансы становятся не просто целью, а способом доказать мирy (и прежде всего себе): "Я есть. Я могу быть заметен". Человек может бессознательно тратить ресурсы на невнимательных партнёров или всё отдавать, чтобы, наконец, получить обратную связь. Но если дедалги так и не возвращаются из долгого полёта — включается механизм самосаботажа: "Получать много — больно, небезопасно, мне нельзя". И деньги, и успех исчезают, оставляя ту самую внутреннюю пустоту. Это не приговор, но подсказка: та ли часть души вами рулит, которую вы хотели бы видеть в капитанском кресле? Можно ли согреть то, что замёрзло когда-то: путь от пустоты к живой связи Казалось бы, если корни проблемы такие древние и тонкие, что с ними делать? Неужели всю жизнь носить внутри этот "ледяной сад"? Иногда первый шаг рождается из простого наблюдения: осмелиться обнаружить пустоту — и назвать её по имени. Ведь только признав, каково это быть ребёнком "живой пустоты", взрослый наконец приобретает шанс вернуть себя, свою способность чувствовать, откликаться и выбирать связь. Со временем можно научиться замечать свои потребности, просить внимания, не боясь быть "слишком нужным". Можно разглядеть себя настоящего, с его уязвимостью, жаждой отклика, но и с мягкой нежностью к себе. Иногда даже принять, что внутри был когда-то холод — это уже начало тепла. Вы когда-нибудь встречали взгляд без отклика, пустоту в глазах того, кто должен был быть самым близким? Что осталось у вас после этой встречи — стремление бороться или привычка закрывать душу? Жизнь даёт возможность переписать внутренний сценарий. Но для этого нужно хотя бы раз позволить себе увидеть — ту тень между заботой и безразличием, что прячется в каждой семье. Быть может, после этого текста вы станете чуть более внимательны к себе и к тем, кто ждёт вашего взгляда — настоящего, живого. Попробуйте оглянуться — есть ли вокруг кто-то, кто ждёт, когда вы на него посмотрите по-настоящему?..

Тайный путь взросления: почему детские тайны влияют на нашу сексуальность, уверенность и любовь

Вы ведь задумывались — что определяет вашу способность любить, доверять, чувствовать радость во взрослой жизни? Откуда берётся то интуитивное ощущение — «со мной всё в порядке» или наоборот, беспокойство, неуверенность, загнанные страхи, как пуговицы в подкладку пальто? Почему одни умеют легко быть с другими, а другие путаются в собственных границах, боятся открыться — или, наоборот, растворяются в близких? Каждая улыбка, заботливое прикосновение, порой даже неодобрительный взгляд, словно крохотные кирпичики, складываются в ту внутреннюю карту отношений, которая ведёт нас потом через всю жизнь. Но как же это происходит? Большинство людей проходят мимо этой тайны: обыденность стирает магию, а взрослая жизнь кажется отделённой стеной от первых лет. На самом деле в каждом взрослом незримо живёт целая галерея его взрослых и детских Я — они беседуют, спорят, обижаются, радуются, даже если сам человек этого не замечает. Всё, что вы привыкли считать «характером», «сексуальностью», даже способом выбирать близких — лишь верхушка айсберга большой и полной скрытых течений реки. Погружаясь сюда, рискуешь увидеть не только ответ на вопрос «кто я?», но и — почему я такой. Давайте приоткроем эту дверь и заглянем в комнату, где действительно формируется наша взрослость. Глубже, чем кажется: как сексуальность начинается с первого крика Представьте себе младенца, который лежит на руках матери, ощущая её запах, тепло и биение сердца. Всё его маленькое существо раскрывается в жажде контакта — рот тянется к груди, глаз ищет взгляд. Здесь, в этих первых мгновениях жизни, начинается история сексуальности, хотя слово звучит здесь совсем иначе, чем привыкли думать. Для Фрейда и его последователей сексуальность — не про физический акт, а про саму энергию жизни, влечение, удовольствие от соприкосновения с миром. Это не что-то, что пробуждается однажды в подростковом пубертате. Это плавное наслоение опыта, где каждая стадия — как краска, которую наносит художник на холст, чтобы однажды из размытых пятен проступила личность. Но что это за этапы? Почему одни проходят их, как дети, вприпрыжку, а кого-то мучают призраки несделанных шагов до самой зрелости? Ответы скрыты в тайнах психики: погружайтесь — и вы увидите заговор старых потребностей, тревог и побед, которые определят вашу зрелую любовь, сексуальность, умение быть собой. Глоток жизни: первая встреча с миром (оральная тайна) Самые ранние годы — словно утро большого путешествия. Всё начинается буквально с двух губ, ищущих материнскую грудь. Малыш учится — доверять, зависеть, верить, что мир ответит на его просьбу. Этот период невидимой роскоши: возьмите — и вам дадут, позовите — и кто-то придёт. Почему некоторые настолько жадно вслушиваются в похвалу, поглощают чужое внимание? Почему другие пугаются потребности в заботе, надевают броню независимости, в то же время жаждая лёгкой ласки, доброго слова? Всё это — эхо той самой оральной стадии. Чувствовали ли вы когда-нибудь, что не можете попросить о помощи без неловкости? В этаже раннего детства закладывается фундамент базового доверия или — трещина недоверия ко всему миру. Если малыш не научился быть в покое со своей зависимостью, принят своей беззащитности — внутри закрепляется ощущение, что брать — стыдно, просить — опасно. Там, где не хватило тепла и принятия, позднее рождаются вечные "голодные" взрослые, жадно ищущие "насыщающих" партнёров, переедание, тягу к сигаретам или вечный поиск идеального "взрослого" рядом. Представьте: каждый раз, когда вы пытаетесь отстоять свои границы — это тоже играет старая пластинка. Ведь рот — это не только про еду, это ворота личности, граница между "я" и внешним миром. Кого я впускаю? Что я отторгаю? Оральная стадия — невидимая школа распознавания себя и другого. А кто был вашей первой "тихой гаванью"? Из этих простых переживаний вырастает на всю жизнь нечто очень сложное — способность строить привязанности, переносить одиночество без паники, отличать: "это моё желание" или "от меня чего-то хотят". Ошибки этого раннего периода не исчезают — наоборот, становятся теми тенями, с которыми человек вступает в каждую новую близость. Волшебство контроля: где рождается воля (анальный секрет) Вот уже малыш становится на ноги и впервые громко заявляет: "Я сам!" Теперь разворачивается целая драма: разделить себя и других, завоевать право быть отдельным, научиться держать и отпускать. Это территория границ и контроля. В знакомой каждому родителю битве «идти на горшок или нет» скрыт великий экзамен: чья воля сильнее? Может ли человек позволить себе делать только тогда, когда готов? Или учится жить, со страхом постоянно сдерживая порывы, опасаясь ошибиться, быть "неправильным"? Многие во взрослом возрасте хватаются за порядок, пытаются контролировать всё вокруг, устраивают себе строгий режим, потому что когда-то не смогли спокойно управлять собой. Или наоборот — бросают всё на самотёк, в страхе перед любой ответственностью. Сдержанный импульс, подавленное "нет", привычка быть "удобным" — корни этих привычек часто можно разыскать именно здесь, в анальном периоде, в движениях маленьких пальцев, сортирующих игрушки и объектов первой власти над собой. Что даёте вы, а что удерживаете при себе? Насколько легко вам говорить "нет" — даже если весь мир ждёт другого? Ранние уроки автономии, похвалы и стыда, обретения первой собственности формируют не только будущие отношения с близостью, но и отношение к миру порядка и хаоса, ощущения себя "главным" или навечно подчинённым. Там, где нависло осуждение и откуда — остался страх быть неправильно понятым, ребёнок может вырасти с внутренним контролёром или вечным революционером, бросающим вызов. Драматургия желания: испытание любви и собственности (эдипов мираж) Третий акт этой великой пьесы — самый запутанный, насыщенный страстью и сомнениями, будто древняя трагедия. Мальчик или девочка впервые чувствует к кому-то из родителей нечто большее, чем просто привязанность: гордость, влечение, ревность, тоску по эксклюзивности. "Я хочу быть единственным для мамы (или папы) — а нельзя!" Отсюда древняя боль: быть отвергнутым, не занять главное место в чужом мире. Ребёнок впервые ощущает ограничения — нельзя всё, что хочется, не я центр Вселенной. Но это же испытание — школа зрелой любви: учишься отпускать, примиряешься с невозможностью абсолютного обладания, учишься быть частью. Замечали ли вы в себе страсть к борьбе за чьё-то внимание? Или болезненную чувствительность к намёкам на ревность, сравнения, конкуренцию? Те, кто проходит этот этап без тяжёлых ран, учатся переносить отказ без саморазрушения, формируют моральное "Я", способны любить без требования жертвенности. Тех же, кого судьба оставила здесь без ответов, потом всю жизнь манит перспектива "любовного треугольника", мучает внутренняя вина за свои желания, или гонит доказывать свою "настоящесть" через сверх-женственность или мужественность. Здесь же растёт и первый росток совести — ощущение, что не всё дозволено, даже если хочется. Сильная личность рождается там, где признана невозможность быть всем и сразу, принятие своей ограниченности как части общего мира. Тишина перед бурей: когда страсть уходит в подполье (латентный переход) Возраст от шести до двенадцати — как будто затишье перед бурей подростковых бурь. Проблемы любви и обладания уходят на второй план. Наступает время школы, новых знаний, команд, кружков по шахматам и футболу, экспериментов типа "разобрать тостер". Где-то в глубине, под скрытым напряжением незаметно превращается то, как человек будет потом учиться, дружить, соперничать, трудиться. Сексуальные импульсы не исчезают — они встраиваются, как строительный материал, в умение быть в группе, уважать правила, осваивать трудолюбие. Взгляните на своего внутреннего школьника: легко ли вам быть частью коллектива? Получать удовольствие от работы над задачей? Или остаётся ощущение, что вечно "не на своём месте", хронически трудна командная работа, а любое поражение отзывается стыдом, как в детстве? Те, кто усвоил уроки этой фазы, позже способны выдерживать бурю собственных подростковых противоречий, не разрушаясь от неудач, находить радость в познании — и в людях, которые их окружают. Обретают твёрдую почву под ногами — и для работы, и для зрелых отношений. Сборка себя: взрослая любовь как итог многих мелочей (генитальная истина) И вот — финишная прямая. Начинается настоящая драма взросления. Тут сливаются все предыдущие недоработанные этапы. Человек сталкивается с задачей — как быть с этой бурлящей энергией тела, как жить, любить, чувствовать и не терять себя. Многие ждут, что в этом возрасте — в пубертат и далее — всё решится само собой. Но сборка взрослой сексуальности — будто архитектурный шедевр из частей, которые были собраны ранее. Если на каждом этапе душа получила свой опыт, приняла свои сомнения и слабости — человек способен создать отношения, где не только "брать", но и "давать", принимать себя с желаниями, терпеть фрустрации, не убегать от близости. А насколько вы позволяете себе быть собой в любви? Честно признавать свои желания? Быть живым и тёплым, а не холодным идеальным "образцом комфортного человека"? Где-то рядом, в саду взрослости, расцветает и ощущение собственной сексуальной идентичности: кто я в отношениях, каким правилам внутренним следую? Здесь начинается то настоящее чувство: я сам себе хозяин, могу спокойно выдержать несовершенство и выбрать отношения, в которых расту, а не растворяюсь. Но если прежние этапы были пройдены не до конца — человек снова и снова будет сталкиваться с теми же сложностями: страх быть использованным, роль "идеального", вечный поиск совершенства или полный отказ от близости. Почему эта история — о каждом? Мир взрослых кажется непроницаемым, словно гранитный монолит зрелости. Но внутри каждого из нас всё ещё звучит голос младенца, которому нужно тепло; ребёнка, который отвергает ложку и хочет быть "сам"; театрального юного героя, мечтающего завоевать любовь; школьника, боящегося новой компании; подростка, который впервые проходит обряд "любить и не разрушать". Принять свою сложную внутреннюю историю — испытание не слабых. Но если вы дочитали до этого места, значит, внутренний герой готов встретиться с тенями детства. Не с целью их побороть, а чтобы наконец, без осуждения и страха, побыть с самим собой. Почувствовать лёгкость, когда примиряешься с собственными несовершенствами. Значит ли это, что взрослый человек навсегда останется пленником ранних ошибок? Или наоборот — каждый из нас может, прислушавшись к себе, начать новую главу, где детские драмы становятся топливом для зрелой любви, а не её проклятьем? Ведь именно в способности видеть свои истоки и хаотичные линии судьбы рождается та самая зрелость, о которой мечтают — но которой не удаётся коснуться тем, кто не заглянул в свою "комнату тайн". Остановитесь. Прислушайтесь к истории, которую рассказывает ваше внутреннее "я". Может быть, там вы найдёте подсказку, где растёт сила быть собой. Или ключ от двери в совершенно новые отношения — с собой, с близкими, с жизнью...

Когда невидимое становится судьбой: что детские неврозы расскажут о нашем будущем

Представьте себе комнату, наполненную смехом детей. Звонкие голоса, цветные игрушки, запах печенья и акварели. Взрослый шагнул на порог — и не замечает, что в одном волнении кроется не просто нота усталости, а что-то большее. Как часто вы думали про: «Да что с ним не так, просто устал!» — или «Переростет…» Но что если привычная истина обещает гораздо более глубокое эхо, от которого волна пронесется сквозь годы — и однажды отдастся дрожью в другом, взрослом и, казалось бы, самостоятельном человеке? Сложно поверить, что детское «Не хочу в садик!» может однажды отразиться невидимой рябью на огромном озере взрослой памяти. Это не страшилка из учебника, это история, спрятанная в каждом из нас. Перед вами — рассказ, в котором детские неврозы и «странности», не замеченные или отвергнутые когда-то, вспыхивают судьбоносными кострами десятилетия спустя. И если вглядеться внимательнее, каждый родитель, воспитатель и взрослый сможет увидеть нечто, что изменит взгляд не только на прошлое, но и на ближайшее будущее своих детей. И, возможно, на собственную жизнь. Там, где начинается трещина: детские страхи как зеркало будущего Однажды шестилетний Саша, тихоня и мечтатель, начал каждый раз замирать у порога садика. С утра — истерика: слёзы, дрожащие руки, будто за дверью его ждёт не игра, а неведомый ужас. Родители списывали всё на капризы, врач советовал больше гулять на свежем воздухе. Но ничего не менялось. Под покровом обыденности разворачивалась тихая драма. Внутри мальчика копилось чувство угрозы, которое он сам не мог объяснить: то ли страх быть осмеянным, то ли мимолётная тень отчаяния — и всё это зашито в молчании, которое взрослые привыкли не замечать. Как часто мы, взрослые, проходим мимо настораживающих деталей — косого взгляда, неловкой паузы, зацепившейся фразы?.. Немногие задумываются, что уязвимость психики в детстве сродни тончайшей фарфоровой чашке: достаточно малейшей трещины — и через годы туда может просочиться невыносимая тяжесть. Что скрывается за детскими слезами, почему прятки заменяются страхами, а капризы сменяются замкнутостью? Исследования убеждают: детские неврозы — это не маленькие обиды. Это узел, который если не развязать вовремя, станет ржавым замком на дверце взрослой жизни. Наблюдая за пожилыми с деменцией и едва подростками с заиканием и отказом от школы, врачи всё чаще проводят между ними невидимую связь. Синдром забытого страха. Глубокие трещины, по которым потом пойдет вся человеческая биография. Тонкая черта: как травма крошит мозг Попробуйте мысленно пройти МРТ-сканером по детской голове. Вы не увидите ни бурных синих молний, ни рубцов. Но внутри, под тонкой костью, психотравмы медленно и бесшумно перекраивают самые уязвимые нейронные маршруты. Наука звучит убедительно и… тревожно. Образы, полученные нейробиологами из Эссекса, взламывают представления о «безопасных детских страданиях». Травмы не исчезают с годами — они вырастают вместе с человеком, и, меняя структуру мозга, решают, кем он станет. У подростков, переживших жёсткость или игнорирование, мозг словно замирает на этапе развития навыков общения, эмпатии или анализа сложных ситуаций. Как шрамы в мраморе — заметить невозможно, но поверхность уже не та… И вот новая, вовсе не сказочная угроза: стресс ранних лет, словно кастинг-звезда на тёмной стене, может стать тенью болезни Альцгеймера десятилетия спустя. Исследования ISGLOBAL из Барселоны описывают прямую дорогу — стресс детства обескровливает мозг, подвергая его атаке, которую выстреливает сама жизнь. Природа женского и мужского мозга откликается по-разному: у мальчиков стресс выстилает мозг липкими бляшками забвения, у девочек стирает контуры целых областей. И для каждого это — невидимая ноша. Вроде бы просто отказ ходить в школу, а на самом деле — тревожный SOS, который никто не захотел услышать. Хрупкий «центр управления»: память, которой не хватило сил Что происходит внутри, когда ребёнок вздрагивает от звука громкого голоса? Давайте пройдём невидимыми шагами в святая святых эмоций — туда, где живёт лимбическая система. Именно там, в гиппокампе, спрятан маленький командный мостик нашего прошлого и будущего. В моменты страха или растерянности запускается каскад молекул: в кровь врываются быстрые молекулы адреналина, вспыхивает кортизол — злой гость, который разрушает уют памяти. Как происходит рукотворная авария? Кортизол прицельно ранит гиппокамп. Его задача — должно быть — спасать. Но если угроза слишком долгая, гиппокамп разбит, и из фрагментов невозможно собрать цельное зеркало воспоминаний и эмоций. Оседает туман, который мешает учиться, радоваться малым победам, просто быть. Неудивительно, что мир становится чужим, пугает, давит. Каждый школьный тест — будто экзамен на выживание. А память… она рассыпается, как бисер по тёмному полу. Вы замечали, как иногда бессмысленно кричать на испуганного ребёнка? Гораздо важнее — помочь ему пройти эти «минное поле» и вернуться к жизни. Два портрета из практики: когда просьба о помощи звучит молчанием Однажды у врача оказался мальчик четырёх с половиной лет. Всё в нём было обычно, да вот только каждый вечер после сада он начинал… зевать. Странная усталость будила тревогу, когда речь заходила о детсаде. «Скука», — решила бабушка. Но в этот раз зевота оказалась странной защитой — способ убежать с линии огня. Врач и родители наблюдали за мальчиком. Выяснилось: при подготовке к занятиям, что угрожали ему провалом (арифметика!), страх рос. Справиться помогли терпение и ласка, а ещё — совместная работа врача и семьи. Родители не стали давить — позволили чувствовать и проживать тревогу. Так у мальчика зевота постепенно ушла. История вторая, почти зеркальная. На этот раз — девочка, шестнадцать лет, образцовая отличница с глазами цвета ночи. За месяц до экзаменов все выученное рассыпалось: знания не держались, внимание ускользало. Девочка винила усталость, но за этим стояла глубокая тревога: ожидание провала, о котором никто не говорил вслух. Матери хватило мудрости просто обнять дочь и пообещать быть рядом, а врачу — не читать нотаций, а разделить страхи. Экзамен она сдала с блеском, и трещина, вроде бы, заросла. О чём умеет просить страдание: сигналы SOS без слов Парадокс в том, что детская беда кричит… молчанием. Кусает ногти, зевает или вдруг перестаёт говорить. Это не блажь — это крик о помощи на неизвестном взрослыми языке. Вы когда-нибудь задавались вопросом: почему ребёнок вдруг начал заикаться или не хочет идти туда, где вчера еще был счастлив? Откуда появляются ночные страхи и навязчивые движения — когда тело говорит за душу? Во многих семьях это вызывает раздражение — а у ребёнка в этот момент рвётся самая важная нить доверия. Такое отчаянье нельзя зашить доброй нотацией или усыпить волшебной таблеткой. Слушайте, вглядывайтесь, пробуйте понять, не торопясь дать совет. Иногда самый ценный вопрос — не «Почему ты так себя ведёшь?», а: «Хочешь, расскажу, как я сам однажды боялся?» Еще не поздно: как взрослые становятся ключом к будущему Детские неврозы — это не только анатомия и гормоны, это семейное эхо поколений. Быть взрослым рядом не значит исчезать в советах. Вы когда-нибудь замечали, что самые важные разговоры случаются не тогда, когда всё рушится, а в мягкой тишине — в те редкие минуты, когда вы просто рядом? Наблюдайте за эмоциями ребёнка: уязвимость — не порок, а колыбель для его будущей силы. Задача не подавлять страх, а учить жить с ним, превращая старую боль в ресурс любви и участия. И тогда возможно однажды услышать: «Спасибо тебе за то, что был со мной, когда мне было страшно». Если после прочтения этой истории вы взглянули чуть внимательнее на своего ребёнка или самого себя — значит, ещё не всё потеряно. Ведь именно сейчас, в этой самой секунде, за нашими разговорами и поступками складывается память — не только детства, но и всей судьбы… Попробуйте завтра посмотреть в глаза своему ребёнку чуть длиннее, чем обычно. И спросить себя: А не осталось ли во мне самого того маленького, который ждал поддержки?

Почему дети слышат нас даже до рождения: тайные сигналы между матерью и младенцем

В один промозглый осенний вечер вы сидите у окна с чашкой чая и вдруг ловите себя на вопросе: > Могут ли наши дети понимать нас, ещё не родившись? Это не праздный интерес, а словно попытка заглянуть сквозь стекло времени — туда, где кроется исток первой связи между двумя людьми, матери и ребёнка. Немногие задумываются, что грандиозная драма знакомства начинается гораздо раньше первого крика малыша. За кулисами роддома, в ненавязчивом полумраке материнской утробы, разворачивается немая опера переплетённых ритмов и тихих откровений. Можно ли слушать музыку, если ты вовсе не видишь скрипача, если твое тело состоит лишь из воды и надежды? Оказывается, да. И после того, как вы откроете для себя эти невидимые нити контакта, привычная фраза «я с тобой с самого начала» приобретёт совсем другой оттенок – почти мистический. Когда сон ребёнка подчинён биению сердца матери В одной маленькой лаборатории в Швейцарии доктор Штирниманн ворвался в кажущееся нам привычным царство сна младенцев — но не через традиционное наблюдение за светскими приёмами кормления и колыбельными песнями, а гораздо глубже. Его инструментами стали не только графики и цифры, но и вопросы, на которые редко решаются врачи: Что если ритм жизни малыша не возникает после рождения, а впитывается до появления на свет? Доктор собрал две необычные группы будущих мам: те, кто привык просыпаться с первыми лучами рассвета, и тех, кто шепчет себе «ещё пять минут» в полумраке наступающей ночи. Через месяцы он наблюдал за их новорождёнными, как дирижёр следит за первой скрипкой — и увидел, что «жаворонки» рождают будущих жаворонков, а «совы» — сов. Режим сна, этот камерный оркестр перемен, уже был прописан в нотах внутри женского тела. Вам кажется невозможным, чтобы два существа, разделённых темнотой живота и молчанием крови, синхронизировали биологические часы? А между ними, будто рукопожатие сквозь толщу воды, начинается первая тренировка доверия и понимания. Та самая близость, которую мы привыкли романтизировать после рождения, обнаруживает куда более древние корни. Представьте: ваша энергия, ваши страхи, ваши вечерние прозывы, — всё это не пропадает впустую. Ученые долго считали, что рождение открывает стихию материнской любви — теперь мы знаем, что этот огонь разгорается на месяцы раньше. Вот почему самые простые ритуалы, ваши тихие вечера и бодрствования – это не просто время наедине с собой, а часовой механизм, запускаемый в будущем человеке. Когда эмоции танцуют в двоём: тайные сигналы материнского сердца Гарвардский гуру детства Т. Берри Бразелтон однажды спросил с легкой иронией: > А может быть, внутри нас спрятана древняя система сигналов, которой мы учимся не после, а до прихода в этот мир ? Когда биологи из Нью-Йорка наблюдали за цыплятами, они обнаружили поразительное: те, кто появился на свет под оком курицы, ловили неуловимые сигналы и легче вписывались в новые правила жизни, чем искусственные инкубаторные братья. Можно махнуть рукой — «мы же не цыплята», — но связь остаётся куда более сложной и тонкой. Послеродовая химия нежности оказывается развитой вариацией того молчаливого общения, которому обучался малыш в утробе. Объятия, взгляд, интуитивное понимание малейшего движения: ничто не возникает на пустом месте. Ребёнок годами, ещё не взглянув в мамины глаза, был её внимательным слушателем, учился чувствовать настроение не по словам, а по неуловимому сдвигу в дыхании, по нервному стуку сердца. Австрийский акушер Эмиль Рейнольд однажды провёл эксперимент: стоило беременной женщине испугаться за своего малыша (хотя бы после безобидного ультразвукового обследования), как в ту же секунду ребёнок, до того затихший, начинал активно толкаться. Реакция была мгновенной, будто страх передавался через воздух. Но было нечто большее, чем игра гормонов — неведомый вид сочувствия, словно малыш обнимает мать, чтобы доказать: «Я всё ещё здесь, не бойся». Эти мгновенные ответы – природа их до сих пор спорит о способах передачи – требуют от нас остроты восприятия и чуткости. Потому что когда мать тревожится или улыбается, её сигналы не остаются без ответа даже в том, кто ещё не научился звать по имени. Кристина: история первой тени и долгого прощения В старых европейских клиниках, где стены много слышали и ещё больше хранили молчания, профессор Петер Фодор-Фрейберг однажды столкнулся с загадкой. Девочка Кристина родилась крепкой, но словно отвергалась своим телом от груди матери. Она безропотно пила из бутылочки, и только её мама терялась в догадках почему. Наивные объяснения сменялись тревогой – «Всё ли с ней в порядке?». Врач изменил привычный ход вещей: доверил малышку покормить другой женщине, и вот тут проявилась невидимая драматургия. Кристина потянулась к чужой груди без тени сомнений, будто ожидала там встречу с подлинной теплотой. Открытие оказалось болезненным — мать девочки не хотела эту беременность, собиралась прервать её. Кристина – маленькая уязвимая душа — почувствовала отчуждение ещё до первого вздоха. Её внутриматочная история написала сценарий той дистанции, которая показывалась миру через беспомощный детский отказ. Задумывались ли вы, что отношение к ребёнку формируется задолго «до»? Это не приговор — это шанс изменить исход, переучить судьбу простым принятием, пронести свою любовь сквозь сомнения. Удар тревоги: когда сердца бьются в такт панике В одном медицинском инсититуте доктор Зонтаг стал свидетелем другой, почти трагической сценки. Беременная женщина спасалась от психоза мужа, укрывшись в роддоме. Ещё не появившийся на свет малыш толкался столь сильно, что матери приходилось держаться за живот — его уровень активности вырос в десятки раз. В другом случае подопечная Зонтага потеряла мужа в аварии, и реакция плода была столь же бурной. Это не был «отклик» в нашем привычном понимании, а скорее паника, вызванная химическим шквалом материнских гормонов страха и горя. Оба младенца позже были раздражительными, часто плакали, имели проблемы с весом — словно эта буря, пронёсшаяся по венам матери, оставила след на их первых шагах в жизни. Подумайте: как часто наши самые глубинные тряски отражаются на том, кто ещё только делает первые вдохи? Иногда главный риск для внутриутробной связи — не миг страха, а долгая запертось матери, её замкнутость, неспособность снова раскрыться миру даже после бури. Язык трёх дорог: как мы разговариваем с теми, кого не видим Оказывается, между матерью и ребёнком существуют не просто слова или прикосновения после рождения, а три «канала»: физиологический, поведенческий и симпатический – последний, почти магический в своей природе. Обыкновенное биение сердца, пища, кровь – это первый язык общения. В каком-то смысле даже отстранённая или отчуждённая мать всё равно связана со своим малышом на химическом уровне. Но не только оно играет роль. Гораздо интереснее наблюдать поведенческий канал. Как только будущая мама испытывает тревогу, малыш начинает толкаться, словно сигналя: «Я почувствовал тебя!». А материнское привычное поглаживание живота — универсальный жест, способный утихомирить бурю даже в самом маленьком живом существе. Но самое загадочное — симпатическая коммуникация. Это умение ребёнка чувствовать, что его любят, даже когда любовь ещё ни разу не звучала вслух. Шестимесячный эмбрион реагирует на заботу, на тон разговора или на ласковое прикосновение сквозь кожу. Может ли младенец читать эмоцию, которую мать не озвучила? Исследования показывают: чем крепче эта нить до рождения, тем устойчивее отношение ребёнка к себе после появления на свет. Если же мама отдаляется, ребёнок теряет почву под ногами ещё до того, как сделает первый шаг. Культура тоже нашёптывает свои правила. Например, плач новорождённых различается у детей разных стран, словно они уже выучили на слух песни своего народа. Это не случайность — это ещё один язык родства, овладеть которым можно ещё в утробе. Почему материнская любовь начинается до слов Обыватели любят думать, что эмоциональная связь формируется сразу после родов — в первые прикосновения и взгляды. Но если задуматься, то истоки лежат в долгих месяцах молчаливого обмена сигналами, когда каждый вздох женщины, каждое воспоминание или реакция становится частью бессмертной партитуры для двоих. Эта связь не возникает сама собой. Любовь — её ключ, но не единственная пружина. Нужно желание слушать, умение идти навстречу своим чувствам и не торопиться судить себя за слабости. Даже самая тонкая нить отклика способна оказаться тем мостом, который удержит ребёнка в гармонии со всем миром, несмотря на тревоги и потери. Нарушение этой связи чревато не только эмоциональными трудностями, но может найти отражение в теле, настроении, привычках будущего взрослого. Малыш в утробе — стойкий путешественник, готовый простить многое. Но если связь рвётся окончательно, восстановить её уже трудно. Как вы думаете, каким становится тот, кого любили ещё на заре его становления? Ожившая притча: всё начинается сейчас Теперь, вглядываясь в собственное отражение или прислушиваясь к стуку сердца, подумайте — каковы ваши первые слова, сказанные не слухом, а душой? Ведь даже если кажется, что будущий ребёнок ещё далёк и невидим, он уже ждёт ваших сообщений, ваших сигналов — иногда тише, чем шелест листьев за окном. Все наши отношения — итог движения навстречу. Близость не начинается с рождения. Она куется тайком, среди долгих бессонных ночей, тёплых ладоней на животе, в доверии к чувствам друг друга. Так не упустим ли мы шанс вложить в неё то, что не исчезнет с первым криком — понимание, ожидание, принятию… Сумеете ли вы услышать идущий навстречу голос ещё до того, как он решит впервые закричать?