Статьи по тегу "эмоциональный интеллект"

Чем мы раним любимых: тайные ловушки женской речи, о которых не догадывается большинство

Иногда слова становятся пропастью Случалось ли вам наблюдать, как две близкие души, вроде бы разделяющие общий быт, вдруг оказываются по разные стороны невидимой стены? В их доме вчера еще пахло свежим кофе и разлитым по столу светом, а сегодня — эхо недосказанности. Что-то ускользает между реплик, хотя никто не опускает голос и не громыхает дверью. Где же начинает трескаться мост из слов? Ответ прячется глубже, чем кажется. Многие уверены: понять друг друга в паре — вопрос вложенных усилий или искреннего желания. Но настоящая драма начинается не тогда, когда слова произносятся в сердцах, а когда за привычной бытовой фразой скрывается ледяной укол. Немногие задумываются, что самые безобидные, даже ласковые, слова способны стать невидимой занозой в отношениях. Эта статья — приглашение пройти таинственный путь: распознать обыденные фразы как ловушки, понять их скрытый груз и научиться говорить по-новому — чтобы быть услышанной тем, кого мы любим. Призрак чужого сценария: ожидания, которые разрушают Где, как не в семье, сталкиваются желания с реальностью? Представьте: поздний вечер, за окном мокрый город, на полу валяются детские игрушки, а на кухонной мойке груда посуды. В этот момент она бросает: Ты должен, ты же мужчина! Словно зачинщик старой пьесы, эта фраза запускает механизм скрытой трагедии. Может быть, сказанная в спешке или от усталости, но она звучит как приговор. Мужчина, как актер, вынужденно натягивает на себя чужой костюм — того мифического представителя пола, который обязан все уметь. Он чувствует фальшь: ведь в нем есть что-то совсем другое — страхи, нерешительность, мечты, желание разобраться самому. Но мир как будто требует от него быть не им, а абстрактным идеалом. Что происходит дальше? Слово — оружие с замедленным действием. Под грузом чужих ожиданий мужчина может стать отчужденным, потерять инициативу и, в конце концов, начать жить по чужому сценарию, которого он сам не выбирал. Отношения захватывает бессмысленный ритуал: она напоминает, он молчит, и каждый остается в своем одиночестве. А если попробовать иначе? Поделиться реальным чувством — не обязанностью, а своей потребностью. Мне важно, чтобы ты помог мне в этом. Так хочется, чтобы техника в доме исправно работала. Только в такой диалоге оба становятся соавторами своей жизни — без репетиций старых драм. Боль во фразах из детства: голос строгого учителя Вспомните, как в детстве учитель или родитель строго говорил: Я же предупреждал! Во взрослой жизни эта тоска никуда не исчезает. Она возвращается в отношениях с теми, кого мы любим. — А я ведь говорила... За этой фразой всего секунду скрывается целая буря. Мужчина будто снова становится мальчиком, которому сделали выговор, напоминая о промахах и ошибках. И если в школе желание исправить оценку шло рука об руку с чувством стыда, то во взрослом мире это перерождается в закрытость, раздражение — вплоть до хрупкой обиды на человека, который должен был быть союзником. Что мы получаем на выходе? Не диалог и не доверие — лишь пространство между двумя, наполненное неслышимыми криками. Можно ли иначе? Вместо привычного упрека сказать: Не страшно, в следующий раз получится лучше. Ты справишься, а если хочешь — можем вместе подумать, как сделать иначе. Тогда старые раны детства перестают диктовать сценарий любви. Тень чужих достоинств: яд сравнения Есть особая категория слов — они, словно яд, распространяются тонко, почти незаметно. — А вот у моего бывшего / у Ленкиного мужа... И вроде бы ничего крамольного — разговор о знакомых, смешная деталь, мимолетная зависть. Но мужчина слышит совсем другое: сравнение, измерение его поступков и достоинств линейкой чужой жизни. В этот момент его хрупкое ощущение уникальности — то, ради чего он, может быть, и пришел в эти отношения — разрушается с пугающей легкостью. Становится невыносимо быть собой, когда рядом будто бы ищут кого-то другого. Что уходит вместе с мотивацией? Желание становиться лучше, вдохновлять и быть вдохновленным. Иногда — желание быть нужным здесь и сейчас. У всех есть моменты зависти, но стоит напомнить себе: рядом не идеальный друг подруги, а тот, чей взгляд когда-то искрился только для вас. Как вернуть это чувство? Оглянуться на реальность: за что вы благодарны именно своему партнеру, что цените в нем, каким был тот единственный миг, когда вы выбрали его? Похвала в адрес своего мужчины — это не только признание, это приглашение быть вместе. Мне приятно, когда ты… Ты у меня самый заботливый. Недоверие тонкой работой: когда ответственность не разделена Сколько дел в быту, сколько неожиданных задач — и на каждую из них реагируют по-разному. Иногда ситуация до смешного банальна: платеж просрочен, лампочка перегорела, ключи потеряны. — Тебе нельзя ничего доверить! И вот уже в комнате становится холоднее. Мужчина слышит: ты — не тот, кто способен справиться, ты не надежен. Каждый из нас хоть раз сталкивался с этим чувством, когда вложенные усилия оказались незамеченными, а попытки сделать лучше — обесцененными. Парадоксально, но чем чаще это повторяется, тем меньше желание брать на себя ответственность. Есть другой способ. Видеть, что вложено старание — даже если результат не идеален. Сказать: Я знаю, что ты старался, и мне это ценно. Может, в следующий раз сделать чуть иначе? Так партнерство приобретает вкус доверия — а не вкуса взаимных претензий. Стена непонимания: эмоция или логика? Вы когда-нибудь замечали, с каким напряжением мужчина встречает женские фразы о непонимании? Ты не понимаешь… Здесь сталкиваются две вселенных. Для женщин важно, чтобы чувства были услышаны, признаны. Для мужчин понимание — не зона чувств, а продукт логики. И когда ему говорят, что он не понимает, мужчина слышит обвинение: ты недостаточно умен, ты не можешь проникнуться. В такие моменты растет не диалог, а раздражение и беспомощность. Вместо того чтобы сблизиться, вы становитесь соперниками в битве смыслов, где каждый защищает свой взгляд на мир. Что если, вместо укора, описать свою эмоцию и мягко попросить поддержки? Мне бы хотелось, чтобы ты услышал, что я чувствую и думаю об этом. Давай попробуем поговорить чуть иначе… Иногда одного такого шага достаточно, чтобы мост между вами выдержал бурю. Оковы обобщений: сила и опасность окончательных приговоров В самом сердце любой ссоры таится опасность: обобщения, превращающие отдельный поступок в обвинение против всей личности. Ты никогда не любил меня… Ты всегда меня перебиваешь… Сколько раз эти слова становились началом конца даже в любимых парах? Мужчина слышит окончательное суждение — зачеркивание всех попыток, совершенных прежде. Каким бы сильным он ни был, в момент такой речи даже скала начинает крошиться. А главное — возникает ощущение, что нет смысла меняться, ведь ты уже "никогда" и "всегда". Но какая альтернатива? Узнавать себя в диалоге: рассказать, что ранит, не стирая все хорошее. Мне грустно, когда так происходит. Мне не хватает твоего внимания. В этой интонации рождается доверие: ведь партнер чувствует, что видят не только его ошибки, но и всю широту его попыток быть рядом. Там, где заканчиваются слова: выбор становится искусством Почему иногда кажется, что одни и те же фразы, сказанные разными людьми, ломают или спасают отношения? Вспомните: слова — лишь инструмент. За грубостью или упреком может стоять усталость, страх быть покинутой, непрожитое разочарование детства, след родительских шаблонов. Сколько пар, потерявших любовь, лишь потому, что в самый важный миг хотели одного — быть услышанными, понятыми, увидеть надежду в чужих глазах… Разве не чудо жить рядом, где слово не приговор, а мягкая кисть, на которой цветет доверие и нежность? Сейчас — самое удачное время заменить колючее "ты должен" на честное "я чувствую". Быть в диалоге значит, каждый день выбирать слова, которые превращают быт в теплое пространство, где обиды растворяются — а что-то новое, совсем ещё неизвестное, рождается между вами. Что за словами останется с нами сегодня? Может быть, пора попробовать тот самый разговор, о котором вы так долго молчали…

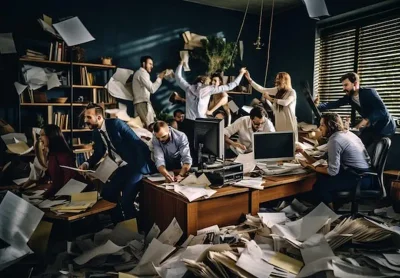

Театр на службе стресса: почему некоторые коллеги каждый день зовут нас в офисную драму и как научиться не быть зрителем

Если бы кто-то однажды написал роман о работе, он бы наверняка начался не с успехов и кейсов, а с разбитых чашек, всплесков эмоций и странных коллег, которым непременно нужно, чтобы всё вокруг внезапно превратилось в кипящий котёл. Но почему в одних офисах всё спокойно, а в других каждый вторник — как последний день перед концом света? Вы когда-нибудь замечали: стоит в душной переговорной затрепетать тону коллеги — и дело становится не просто рутиной, а почти подвигом? Откуда берутся эти люди, ежечасно сочиняющие собственные маленькие офисные трагедии? И главное — почему мы, с тайным раздражением, но неизменно, продолжаем участвовать в их спектаклях на подмостках открытого пространства? Не многим выпадает шанс заглянуть за кулисы этого скрытого театра. Но если рискнёте — увидите, что причина частых бурь вовсе не в дедлайнах и даже не в характере начальства. Всё значительно глубже и интереснее: это постановка, в которой роли давно распределены. Сегодня у вас редкая возможность — пройти за сцену и понять, как внутри каждого из нас живёт маленький режиссёр, способный превратить даже флешку в элемент трагикомедии… Охота за значимостью: когда не хватает сюжета Представьте себя членом первобытного племени — вокруг бушует природа и каждый день действительно решает, выживешь ты или нет. Тогда быть нужным — не просто приятно, а жизненно важно. Прошли тысячелетия, племя превратилось в офис, мамонтов заменили отчёты, а вот механизм остался тем же — жажда признания. Но что, если вокруг — ни войны, ни эпидемии, ни даже срочного тендера? В таких условиях рождается офисный драматург. Это не обязательно злобный манипулятор, а человек, которому просто катастрофически не хватает собственной значимости. Как быть героем, если никто не просит спасти мир? Решение простое: создать вызов самому. Вспомните того самого коллегу, для которого каждая рассылка — как стратегический план, а обычная закупка бумаги превращается в решение о государственном перевороте. Ему важен не результат (он почти всегда предсказуем), а сама атмосфера битвы. Чем сложнее кажется задача — тем больше в ней он сам. Это ловушка для всех нас: энергетика драмы засасывает, окружающие начинают вслух переживать за проект, выстраивают клуб поддержки, а за этим забывают задать главный вопрос: Почему всё вдруг стало таким важным? Здесь — ловушка для наблюдателей. Стоит раз подняться градусу напряжения — каждый невольно начинает искать огонь там, где ничего, кроме искры тщеславия, не было. Иллюзия незаменимости держится именно на этом умении — сделать из каждой капли воды настоящий шторм. Герои, мученики и военачальники: невидимый кастинг Офисный театр, подобно древнегреческой трагедии, не обходится без актёров, у каждого — своя сюжетная линия и реплики, примерно известные зрителям наизусть. Позвольте представить главных действующих лиц этого закулисья. Спаситель всех времён и народов Он появляется неожиданно – ровно в тот миг, когда кто-то теряет файлы или забывает сменить шрифт. «Я беру это на себя!» — звучит как команда на мосту тонущего корабля. Иногда проблема не существовала до его появления вовсе, но это неважно. Его задача — убедить всех, что без него случится катастрофа, а затем героически «спасти» ситуацию. Обычно после победы он получает порцию благодарностей, даже если справились бы и без него. Вот только если катастрофа давно миновала — он всё равно придумает, что можно срочно усовершенствовать или оптимизировать. 📣 Мученик непризнанных трудов Он часто задерживается допоздна, регулярно вздыхает и ждёт, когда его жертвы заметят. Емейлы отправляются после полуночи, а собрания длятся в три раза дольше — ведь скорбь по неосуществимому плану обязательно нужно изложить в слезных подробностях. Его драма в том, что незамеченная работа теряет смысл. А потому всё, даже копирование списка участников, превращается в подвиг, достойный усталого рыцаря. Фраза «Кто-то должен это делать» звучит во всех смыслах — и укор, и восторженная исповедь. Военный гений среди принтеров В мирном офисе ему тесно. Ему нужны армии, фортификации, наступления. Солдаты — стажёры, поле битвы — корпоративный чат, стратегия — обсуждение сортировки папок. Даже планёрка превращается в псевдоэкстренную операцию. Отсюда «тактические резервы», «мобилизация ресурсов» и бесконечные совещания. Его настойчивость в поиске угроз велика, как репетиция генерального наступления. Кому-то — смешно, кому-то, увы, больно. Вся эта галерея портретов мало кого оставит равнодушным. Мы смеёмся — до поры до времени, пока не оказываемся в центре чужого аврала или бессонной ночи по чьим-то прихотям. Добровольцы хаоса: что движет этими людьми? Быть может, дело вовсе не в характерах, а в биохимии? Наш мозг неравнодушен к стрессу. Быстрый пульс, суженное сознание, кураж и эйфория победителя: всё это в пакетном предложении «офисной драмы». Для части людей резкая встряска — лёгальная замена слишком спокойной жизни. Эффект похож на катание на американских горках, только с бонусом — благодарность коллег за «героизм». Они невольно начинают искать способы вызова тревоги. Медлят с началом задачи, специально путают сроки, выдумывают «риски»: а что, если файл не загрузится? Получается замкнутая энергетическая цепь. Драма — шаг, а следующий шаг — признание. Отсюда — повторение сценария: тихо стало? Не вписывается! Надо срочно разжечь новый огонь, пусть даже ценой мирного обеда всех окружающих. Кто виноват — понятно. Но что делать, когда театр обретает масштаб эпидемии? Режиссёр инсценировки: как из обычной задачи рождается спектакль Классический способ драматурга — увеличить масштаб любого события до уровня катастрофы. Ему мало просто отправить файл. Необходим только «секретный канал» передачи данных, резервные копии, планы Б и С и, конечно, шлейф свидетелей-героев в коридоре. «Эта задача критична для развития компании и судьбы всех нас, действуйте немедленно!» Следом — искусственное усложнение: внезапно у задачи появляется десяток новых рисков. Электричество, спам-фильтры, неправильный формат — всё это взлетает до угроз вселенского масштаба. Цепочка вопросов удлиняется, встреч становится больше, а результат — ощущение, будто был одолён дракон, хотя начинали с общения о выборке флешек для конференции. 📌 Дедлайн становится инструментом давления. Вот почему редко бывает, что задача, спокойно лежавшая на столе три недели, вдруг становится «катастрофой», которая должна быть решена за полтора дня. Всем очевидно, что воз и ныне там, но суета приобрела легитимность: все, кто не успел, мученики, все, кто остался после шести, герои. В этот момент театр становится опасен: усталость, раздражение, перегорание. И всё ради одного — кто-то хочет быть замеченным. Может, есть способы покинуть этот спектакль? Бесконечные ритуалы: производство суеты как способ выживания Именно здесь рождаются те самые совещания, после которых все расходятся с противоположными ощущениями: кто-то испытал трепет, кто-то — фрустрацию, а кто-то решил, что зря вообще заходил в офис. Встречи ради встреч, календари ради галочки, протоколы ради архива. Иллюзия неумолимо кипящей деятельности в финале нередко заканчивается коллективной усталостью. Каждая новая встреча порождает каскады новых задач. Вместо ответа на вопрос появляется «пространство для обсуждения», а после второго раунда — необходимость координировать согласование. Свидетели «важного процесса» множатся, но финиша становится всё меньше. Кто же верит в этот спектакль дольше других? Тот, кому на самом деле очень нужна роль второго плана. Ведь быть зрителем всегда проще, чем взять на себя режиссуру собственной жизни. А если играть постоянно, то и убежишь от настоящей скуки. Или столкнешься лицом к лицу с самим собой. Как не утонуть в офисном Океане Драмы? Соблазн поддаться коллективному кипению иногда почти непреодолим. Но если сделать над собой усилие и остаться отстранённым наблюдателем, можно внезапно заметить: Настоящей катастрофы вокруг нет — есть только желание её разыграть. Один из немногих верных способов не стать жертвой — задать себе пару простых вопросов: Что реально изменится, если вдруг всё не случится именно сейчас? Кому, кроме драматурга и его команды поддержки, угрожает аврал? Есть ли хотя бы одна цифра, которая действительно подтверждает катастрофу? Осыпьте спектакль фактами, не эмоциями — и заметите, как из грозового облака останется лишь лёгкая дымка. Время, жестко посчитанное, задачи, разделённые на этапы, убивают магию искусственной значимости. И ещё: не давайте медалей за вымыслы. Сохраняйте спокойствие, не подыгрывайте. Драма уходит, когда перестаёт получать ваш аплодисмент. 😌 Попробуйте пореже говорить «да» чужому авралу. Если коллега решает, что отсутствие бумаги должно стать поводом для вечного совещания — спросите: а действительно ли в этом стоит искать подвиг? Иногда спокойная усмешка, парочка конкретных уточняющих вопросов и тёплый чай способны обезвредить самый навязчивый сценарий. Если вдруг узнали себя… В глухой полутьме домашнего вечера, спросите себя: а нужно ли мне быть главным героем на каждый случай жизни? Может, иногда продуктивнее спокойно делать своё дело, чем искать врагов там, где прячется только скука? Трагедия, в конце концов, хороша лишь в театре. А в настоящей жизни работа становится проще, когда театр заканчивается и начинается человеческое общение. Именно это ценится по-настоящему. И если вы до сих пор смотрите на будни как на череду исторических баталий, возможно, пришло время написать для себя новый сценарий. Где драма — это выбор, а не судьба. Где тишина, как ни странно, — тоже аплодисменты. Что вы выберете: участвовать в спектакле или выйти из зала и прожить свой день по-настоящему?

Почему подросток ничего не чувствует? Тайная карта внутренних эмоций и как открыть собственный путь к себе

Есть люди, похожие на запертые комнаты: вроде бы в доме есть свет, но ты никак не можешь попасть внутрь. Ты приникаешь к замочной скважине, ищешь сколько ни будь улик — но видишь лишь смутные силуэты. А ведь кто из нас хотя бы раз не ловил себя на мысли: Почему я ничего не чувствую? Вроде бы должен быть рад — а пусто. Или тяжело, но не могу понять, что именно. Словно душа отдаёт сигнал из далеких морских глубин, но твой эхолот ловит лишь обрывки. Среди подростков такой «эмоциональный шторм», где вместо волн — штиль, встречается всё чаще. И у каждого — свой маршрут спасения. Для кого-то это кажется побочным эффектом взросления, для кого-то — тревожной загадкой. Сегодня мы попробуем разглядеть карту этих территорий. Секреты, о которых редко говорят вслух. Путь, который уводит за кулисы будней и приводит к самым сокровенным переживаниям… Теперь у тебя есть шанс научиться распознавать свои чувства. И найти, возможно, совсем новый взгляд на самого себя. Первая комната: эмоции, которые позабыли пригласить на семейный бал Представьте себе семейную гостиную. Пахнет выпечкой, где-то в углу играет радио. В этой комнате иногда спорят, но чаще молчат. Кто-то вечно торопится, кто-то — закрывается за дверью, а кто-то всё ещё мечтает поговорить, но не знает, с чего начать. Так ли уж удивительно, что в домах с разными законами и климатом появляются люди, по-разному умеющие чувствовать? В одних семьях чувства вспыхивают, как стоят свечи на торте: "Я радуюсь! Я злюсь! Я хоть немного завидую!". В других всё тише: эмоции — редкие гости, их называют шёпотом и отпускают из виду. Почему это происходит? Секрет прост: если в детстве тебя учат: "мальчики не плачут", "настоящие девочки всегда улыбаются", "твоя злость — наказуема", — то незаметно появляется куртка-невидимка, в которую заворачиваешь все свои чувства. Человек взрослеет — кутается в эту невидимку и сам уже не помнит, что прячет внутри. Вы замечали, что трудно называть свои эмоции? "Не знаю, что со мной…" — это не лень, не характер и даже не особенности возраста. Это как невозможность вслух сымпровизировать гармоничную симфонию, если всю жизнь учился играть только одну ноту. Но вот какая новость: любой человек способен переучить себя чувствовать, если у него появляется желание — и хотя бы один союзник рядом. Родители, друзья, чьи-то старые дневники, даже вымышленный персонаж книги. Честное внимание к деталям своей души — это ключ. Как это действует на других? Тот, кто умеет называть свои эмоции, как внимательный дирижёр, может подхватить не только свою музыку, но и услышать чужую. Потому ребёнок, которого слышали, сам научится слушать. А подросток, способный распознать свои сигналы, всегда будет чуть ближе к другим. И пусть не каждый родитель был эмпатичным и открытым — теперь время учиться этому самому. Вторая комната: гаджеты, ускорители новой пустоты Представьте себе, что внутри нас есть старинные часовые механизмы: каждая эмоция отвечает за движение стрелки. А что будет, если на долгое время выключить ток? В современном мире, где смартфон — продолжение руки, а экран — портал в тысячи миров, слишком легко перестать замечать самого себя. Интернет даёт нам всё: знания, друзей на расстоянии клика, друзей, которых легко заменить следующим диалогом. Соцсети словно мост без перил: ты идёшь — и не видишь, что за бортом. Короткие, перемигивающиеся видео, вспышки удовольствий, бесконечные ленты: мозг радуется, но забывает грушу настоящих переживаний. Пальцы знают, где «лайкнуть», но не догадываются, почему от простых вещей совсем не становится тепло. Почему так случилось? Ведь связь между голосами и глазами, прикосновением и взглядом, сегодня заменяют смайлы, стикеры, мемы. Они мгновенные, но неглубокие. Здесь никакой трагедии, если не переусердствовать. Проблема начинается, когда живые чувства уступают место цифровым копиям. Потому что настоящая школа эмоций находится не онлайн, а среди людей. Когда ты учишься читать на лице друга его тревогу, радуешься встрече с родными, споришь — иногда не находя слов, но ощущая внутреннее волнение. Мир меняется так быстро, что часто забываешь о себе. Но если остановиться и прислушаться — на время закрыть все вкладки, отключить уведомления — можно снова услышать свой внутренний колокол. Настроить эмпатию, заглянув в глаза другому. Третья комната: лабиринт гормонов и последний бастион уязвимости Всё становится странно. То грустно без причины, то мир внезапно роскошен и ярок. Кажется, раньше все было проще — а теперь даже простая задача превращается в квест без карты. Это — подростковый возраст. Время, когда реки переполнены и берег далёк. Гормоны кружат, мысли скачут, желания — как листья на ветру. Иногда страшно: не хочется в школу, неинтересна любимая раньше игра, хочется что-то изменить, но сил почти нет. В этот период стоит помнить: Это не навсегда. Всё, что кажется странным, пройдёт. Волны затихнут, темнота рассеется, а «ничего не чувствую» — это не диагноз. Это сигнал, что ты сейчас на этапе большого, почти эпического внутреннего строительства. Так бывает со всеми — только кто-то смело говорит об этом, а кто-то прячет тетрадки под подушкой. Поговорить с родными — если есть доверие. Посмотреть старые дневники родителей или спросить, как они себя ощущали. Иногда кажется, им не было тяжело. Но так только выглядит снаружи — внутри у каждого был свой шторм. Наши родители тоже были неидеальными подростками. Их чувства не всегда принимали всерьёз. Им казалось, что «так должно быть», и только спустя время приходит понимание… Мастерская живых эмоций: как пробудить чувства там, где всё казалось отключённым? Тут нет волшебной кнопки или верного пульта ДУ. Но у каждого есть шанс вырастить заново свой внутренний сад эмоций — не в теории, а на практике. Попробуйте представить это как внимательную работу искусного садовника. Вот несколько простых секретов для тех, кто хочет снова чувствовать: Поменьше времени на экране — побольше в мире Согласны, что иногда телефон действительно нужен. Но если два-три часа в сутки уже не хватает, а рука тянется к скроллу в любую паузу — самое время задать себе вопрос: «Зачем я опять включаю? Чего ищу?» Иногда заменить даже получасовую прогулку или разговор с другом экраном — значит обеднить своё внутреннее радио. Живое общение становится редкостью, а реальный мир — сложнее, но честнее. Обрети навык слышать свои желания Каждый раз в ситуации выбора — даже малейшей — задайте себе вопрос: Чего я хочу прямо сейчас? Как часто вы отвечаете на этот вопрос искренне? Удивительно, но мы гораздо чаще слушаем других, чем себя. Особенно если долгое время нашими решениями кто-то управлял со стороны. Начните с простого: мозг и тело быстро отзываются на честные сигналы. Не хотите есть — не заставляйте себя. Не нравится одежда — выбирайте ту, что откликается. Это кажется мелочью, но именно так рождается привычка отличать «моё» от «чужого». Учитесь жить ощущения — не занимать ими ум Научитесь замечать, чем наполняется ваше тело. Спросите себя: Что я сейчас чувствую? Холодно, жарко, скучно, уютно? Замечали ли вы, что часто даже не знаете, удобно ли вам на стуле, подходит ли вам музыка? А ведь всё начинается с внимания к себе. В мире, который требует спешки, это кажется ненужным — но именно в этом ключ. Позвольте себе раствориться в природе Выйдите на улицу и разрешите себе видеть, а не просто смотреть. Замечайте оттенки облаков, узоры на листве, осязайте кору дерева, попробуйте на вкус каплю дождя. Отдельное приключение — слушать и различать ароматы: трава после ливня, запах у школьного двора, тонкая горчинка весенней земли. Каждое такое включение — как настройка линзы. Со временем картинки станут ярче, а эмоции — ближе. Вернитесь в племя: общайтесь по-настоящему Люди созданы находиться рядом. Нам нужны узоры прикосновений, объятия, взгляд в глаза. Если есть доверие, заведите маленькую семейную традицию: объятия, рукопожатия, искренние улыбки. Даже короткий контакт глазами делает день светлее. Может, вы слышали: человеку нужно не менее восьми объятий в день для хорошего самочувствия. Проверяйте — и на себе, и на близких. Это не шутка, а серьёзная необходимость для здоровья сердца и нервов. Всё, что даёт почувствовать себя живым — не бесплатно, но всегда доступно. Дыхание, медитация, спорт, прогулка. Откроется — если дать себе немного времени и честности. Главное — не оставлять свои пробуждающиеся чувства «на потом» или «с понедельника». Подростковый возраст — это не болезнь и не отрезок, который надо сжать в Excel-таблице. Это время, когда дарится редкая возможность вырастить в себе самого себя. И если сегодня нет ответа — он появится завтра, если продолжать идти. Может быть, вы прочтёте этот текст и узнаете себя. А, может быть, впервые почувствуете лёгкое движение внутри: робкая радость, тонкая грусть, едва ощутимое желание выйти на улицу. Не прогоняйте их. Теперь вы знаете Никто не должен жить без эмоций — они ждут только, чтобы вы услышали их голос. Как бы вы описали своё чувство прямо сейчас? Попробуйте поделиться ею с собой. Или — если захотите — с кем-то ещё…