Статьи по тегу "общество"

Тайная география нашего Я: как история прорастает сквозь каждый день жизни

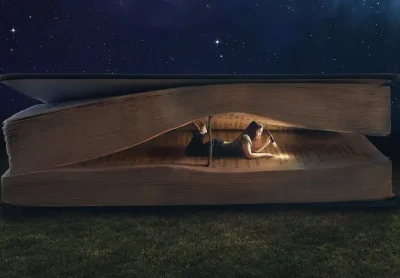

Случалось ли вам останавливаться посреди совсем обычного дня — в автобусе, на кухне утром за кофе — и внезапно чувствовать необъяснимую тяжесть или удивительно проблеск радости, будто этот момент несёт в себе нечто большее, чем просто сегодняшний миг? Как если бы в вашей поступи звучали шаги не только ваши, а целого хоровода теней, предков и героев, ушедших в туман времени… И здесь начинается тема, запрятанная чуть глубже, чем новостная лента или разговоры на кухне. Почему история — это не просто что-то внешнее: школьная программа, даты и фамилии, а нечто, что — без лишних декораций — живёт внутри каждого из нас? Почему события давно минувших дней способны проходить по нашим нервам, влиять на решения и даже прокладывать путь нашим чувствам и ошибкам? Те немногие, кто однажды заглянул сквозь этот «замочную скважину» времени, уверяют: за обычными проекциями прошлого скрывается сеть живых связей, тайных причин, невидимых нитей. И стоит приглядеться повнимательней, как вдруг понимаешь — история не учительница, что строго журит за двойки, а незримый сценарист, нашёптывающий нам слова, которых мы сами ещё не знаем...✨ Поговорим об этом языке без слов подробнее — и попробуем понять, чья тень гуляет у нас за плечом, когда мы стоим перед выбором, движимые не только сегодняшним ветром перемен. Следы невидимых путей: почему память о прошлом не уходит Вдохните чуть глубже. Представьте себе, что идёте по улице старого города. Камни мостовой подступают к вашим ногам, и если прижаться к прохладной стене, легко вообразить — здесь были тысячи таких, как вы. Дворники империй и бунтовщики, мечтатели, кузнецы судеб, чьи имена растворились, а поступки плещутся эхом в каждом изгибе улицы. В этом и кроется первый, малоявный парадокс: история — вовсе не кладбище забытых героев. Она — наше продолжение, инструмент, который передаётся из рук в руки. Ведь люди веками не так уж менялись — их страсти, желания, страх потерь и тяга к великому, как и тогда, когда писались толстые летописи, пронзают современность. Знакомый нам ещё из школьных времен лейб-мотив «история — учительница жизни» раззвучит новой тональностью, если рассмотреть её не как академика с указкой, а как собеседника за одним столом. Пожалуй, впервые в жизни каждый из нас осознаёт: большой мир — это не отдельная страна за три моря, а тонкая паутина событий, где чужая беда или успех способны разбудить внутри нас неосознанную реакцию, будто царапнув за нерв. Историк Ольга Лебедева, археолог с тонким чутьём на смыслы, замечает: «Всё слишком рядом и слишком взаимосвязано». Столетиями траектории человека вроде бы повторяются, меняясь лишь одежда и декорации. Но за привычными вопросами «что, где, когда?» скрыт всегда актуальный — «почему?». Лишь спросив его честно, обнаружишь, как цепочка чужих драм и надежд выводит к нам — в самый центр текущих переживаний. Едва человек шагает на незнакомую землю, стоит ему попытаться нащупать температуру её прошлого, и жесты местных становятся ему понятней, а настроения — предсказуемей. Одно словечко, случайный взгляд — и вдруг понимаешь: чужая история больше не чужая. И если ты не зритель, а соавтор, — ты чуть безопасней в хаосе мира. В этом удивительно простое знание: знать историю — значит, видеть длиннее. Дважды подумав, прежде чем делить события на «черное» и «белое», открываешь в себе не только рассудок, но и внутреннего навигатора, помогающего отличить ложь от достоверности. Это личный капитал, он же щит от манипуляций, и источник той силы, что позволяет устоять, когда поток информации сбивает с ног. 🧭 Но есть другой слой, скрытый глубже физики родного дома… Голоса невидимых предков: зачем семейное и коллективное прошлое в нас живёт Вспомните, приходилось ли вам ловить себя на странных привычках или чувствах, источники которых трудно вспомнить? Почему вдруг, попав в стресс, вы скупаете килограммы круп, или отчего каждая ссора вызывает лавину эмоций, будто она не только ваша? Психолог Гузель Махортова предлагает прислушаться: в нас живут не только наши личные воспоминания, но и целые пласты «памяти рода». Эта память напоминает заброшенный сад: какие-то растения политы заботой, а какие-то — давно не вспоминались, но корни их всё равно пробиваются сквозь землю и крепко держат нас на месте, даже если мы хотим пуститься в свободный бег. Мировая история — это полотно, но семейная — тот самый невидимый узор, по которому вышиваются главные сюжеты нашей жизни. Не зря трактаты глубинной психологии утверждают: каждый человек — будто капля, в которой отражается весь океан его семьи, города, страны. Травмы, страхи, мечты — многое из этого мы, как оказалось, не выбирали. Часто, отвечая привычной реакцией на реальность, мы неосознанно воспроизводим воспоминания чужих потерь и триумфов. Если бабушка пережила годы голода, во внучке нервы становятся натянутыми струнами при любом упоминании нехватки еды. Если прадед отвечал на агрессию заледеневшим молчанием, то даже спустя десятилетия потомки будто наследуют эту способность растворить эмоции в ледяной тишине. В каждый момент истории страны, когда рушились уклады, разрывались семьи, закладывались новые ценности, личная и коллективная психика впитывала эти потрясения, словно сыпучий песок впитывает дождь. То, с чем мы порой безуспешно боремся в себе — не только наши грехи, но и отпечатки давних катастроф. Вот почему знание собственной истории, и общей, и семейной, — не повинность, а ключ к пониманию: чьи мечи и чьи слезы становятся невидимыми нитями наших поступков. Юнг однажды заметил, что наше бессознательное — это, как погреб, где в полумраке стоят сундуки разных эпох: личные, семейные, общечеловеческие. И если не открыть парочку из них, не перебрать старые письма, неожиданно можно стать заложником не своих, а чужих сценариев. 🗝️ Но присвоить эти сюжеты — не значит навсегда носить их на плечах. Принять, что они есть, и позволить им отойти на второй план там, где время действовать самим. Территория силы: можно ли обратиться к истории за опорой Обратим взор в самое сердце череды испытаний — туда, где граница между «я» и «они» почти невидима. Существует ли в истории рецепт для внутреннего роста, устойчивости, способа не только справиться с прошлым, но и преобразить его в ресурс? Попадая в водоворот новых событий, человек часто замечает, что его реакции — словно эхо далеких историй. Вот профессионал рассыпается на работе — и сам удивляется, откуда в нем этот перфекционизм: возможно, родительское детство было пронизано идеей выживания длиной в поколение. Вот внезапно полезно становится вспомнить не негатив, а величие — ту часть опыта семьи и страны, которую стоит считать не обузой, а «живой водой». Ведь если у рода были герои и победители, почему бы и себе не позаимствовать этот навык справляться! История страны, региона, рода — не просто место для поиска объяснений неудач. Это хранилище рецептов выживания, творческого импульса, даже юмора и лёгкости, которыми умели преодолевать невзгоды. 🌱 Тут важно пройти тонкой разницей: запуская в себя поток исторического опыта, чуть отступить — не стать слепо рабом прошлого, а внимательно выбрать из него то, что даёт силу. В самый тяжёлый момент полезно вспомнить: там, где кто-то уже когда-то смог, есть дорога и для тебя. Семья, страна, культурное сообщество — не страшные призраки, а тот самый невидимый штаб поддержки, который может помочь, если правильно его понять. Как говорил один мудрый автор: «Мы несем своих предков не на плечах — мы в них укореняемся». Именно оттуда, из уважения к своему прошлому, но с правом свободы, начинается способность себя реформировать, отпустить тревогу или кулуарный гнев, не перекладывая всю вину на невидимые истории. Такова цена взросления — разглядеть свою силу за отголосками вековых страхов, почувствовать вкус победы собственного выбора. Внутри времени: зачем современному человеку знать историю Когда ритм эпохи ускоряется, расстояния исчезают, мы будто вновь и вновь пробиваемся сквозь клубок событий, где «то, что было вчера», становится рецептом для «как поступить сегодня». 🕰️ Временами кажется: к чему нам прошедшее — ведь только сегодняшний миг требует ответа. Но стоит задержаться взглядом подольше, отпустить завесу спешки, и тогда начнёшь чувствовать: события других стран, взгляды чужих людей, даже личная семейная хроника — это не только груз. Это подсказки на каждом перекрестке судьбы. Опыт показал: когда мы знаем карту дорог, по которым ходили наши бабушки и деды, уверенность приходит быстрее. Когда понимаем, откуда возник у соседа тот или иной взгляд на добро и зло: строим диалог, а не стену. И если случится оказаться в воде новых мировых бурь — уже не тонешь, а учишься плавать по-новому. История не даёт гарантий. Но она рисует на внутренней стене подсказки, которые могут стать и ключом, и спасательным кругом. Главный парадокс: прошлое, принятое с любовью и любопытством, делает нас не рабами, но свободными. Потому что позволяет не повторять ошибок, выбирать стратегии попрочнее и не теряться там, где вдруг становится очень больно или страшно. Знать себя — значит знать путь, по которому шли до тебя, и быть готовым идти иначе, если мир попросит другой тропы. Мост над нами: что случается, когда история перестает быть мёртвой Историю можно изучать из учебника, мерить тоннами томов, смотреть глазами героев кино. Но только когда она невидимо оживает — в вас самих, в ваших решениях, в умении принять и преодолеть — происходят настоящие перемены. Новые вызовы — новые ответы, и каждый склонённый над страницей прошлого человек становится одновременно и летописцем, и продолжателем древних замыслов. Разглядеть, где оканчивается чужая история и начинается твоя собственная — задача куда сложнее, чем запомнить даты. Но и награда за неё несоизмерима: появляется ощущение, что ты не в одиночестве. Ты не странник, затерянный в потоке времени, а создатель нового смыслового ландшафта, где прошлое и настоящее перестают спорить, а начинают разговаривать на равных языках. И вот уже совсем иной человек выходит утром на улицу: в его походке — тишина печалей и радостей целого рода, а в голосе — чуть больше уверенности, меньше страха и больше надежды. На этом перекрёстке истории и личной судьбы нам остаётся лишь остановиться — и спросить себя: если наши решения и чувства — не только результат сегодняшних забот, то каким быть человеку, который знает цену своему прошлому? Какую историю ты захочешь рассказать о себе — и передать дальше?.. 🌌

Тишина среди толпы: почему грудное вскармливание в общественных местах вызывает бурю эмоций

Представьте, что вы идёте по оживлённой улице, уставшие после трудного дня. Среди потока людей — женщина с младенцем. Она садится прямо на скамейку, укрывает ребёнка лёгкой накидкой и начинает кормить его грудью. Как вы реагируете? Что чувствуете — тепло, неловкость, раздражение, смущение или даже ничего особенного? Немногие задают себе эти вопросы, а ведь, кажется, они открывают замочную скважину в потаённые закоулки души и общества сразу. За привычной картинкой — конфликт столетий, тайная трещина, которая делит современность на два не всегда примиримых лагеря. Мы видим грудь и не знаем, как на это реагировать: то ли вспомнить её биологическую функцию, то ли сбежать взглядом, будто случайно взглянули за забор самого сокровенного. Почему грудное вскармливание в публичных местах до сих пор способно вызывать градус негодования? Перепрыгнем во времени через несколько эпох, чтобы найти размытые следы причины… Млечный путь: как грудь стала вечным полем битвы Вглядитесь в картины ушедших веков, затерянные в музейных залах: изящные мадонны кормили младенцев без и тени стеснения. Мифы Древнего Востока и Европы возвеличивали кормящую грудь, сопоставляли её с источником жизни самой Земли. В храмах Междуречья и на витражах средневековых соборов мы находим женский образок — добродетельная, плодоносная, святая. Даже трон египетской богини Исиды украшали рельефы, где она кормит сына. Но мелькните глазами по календарю — и лики меняются. Время идёт, а смысл груди странно кувыркается: то она — символ плодородия и божественной милости, то — искушение, объект страсти, источник соблазна и «падения». Как будто сама материя не выдерживает переменчивости взглядов. Не трудно догадаться, что решали, на что смотреть — мужчины: политики и поэты, философы и врачи. Чуть ли не кафедры устраивали, споря о том, что "прилично" и "неприлично" в женском теле. Стоит ли спрашивать, что думали сами женщины? Историки до сих пор разводят руками. Большинство свидетельств — лишь призма чужих (мужских) суждений. Настоящий внутренний голос ускользал сквозь века, затертый между строками мемуаров и медицинских трактатов. Зато времена перемен всегда подчеркивали одно: грудь — это не просто часть тела, а топографический спор о границах власти, о том, какое место женщина может занимать во вселенной. Перекресток ожиданий: мать, богиня, соблазнительница Со временем приходит новое противоречие. С одной стороны — бесконечные призывы педиатров и психологов: кормите грудью, это правильно и полезно для малыша и матери. В молоке материнском — биохимия счастья, безопасная привязанность. Кажется, что такого простого и доброго процесса не может быть слишком много. С другой стороны — глянцевое мельтешение тел рекламы, кино и социальных сетей. Там, где грудь поднимают на пьедестал эстетики и желания, окрашивая каждую её черту в сладкую полуобещанность. Самочувствие, стиль, фитнес, упругость, совершенство: остаётся один вопрос — а кому эта грудь на самом деле принадлежит? Матери, ребёнку, мужчине или обществу? Современная женщина будто прикована к двум маятникам сразу. Из одной комнаты ей кричат о важности естественного, из другой — диктуют новые стандарты красоты и поведения. Настоящий ураган противоречий, из которых, кажется, не выбраться без потерь. Она должна быть и идеальной матерью, и вечной музой, — одновременно вдумчивой и страстной, но негрубой и не вызывающей. Вопрос: возможно ли это вообще? Тайная тревога исчезновения тела Знаете, что ещё интересно? Кормящая грудь вызывает не только споры, но и пугает. Почему? И здесь психология подбрасывает неожиданный поворот. В поэзии Ренессанса стали модны стихи-хвалебные од, в которых художнически разбирались детали женского тела. Но были и антиподы — стихи насмешек, где тело расчленяли до уродства: тряпки, синюшные вены, отвисшая кожа. Парадоксально, но многие наши сегодняшние фразы-осуждения будто эхо этих старых явлений из прошлого, далеких и одновременно близких. В чём секрет такого презрения? Психологи склонны видеть в этом не только бунт против "несовершенства", но и глубокую тревогу о законах времени — старении, увядании, хрупкости жизни. Грудь, кормящая младенца, — напоминание о циклах рождения и ухода, о нашей уязвимости и бренности. Иногда легче устремить взгляд в сторону, забыться в экране или поспорить на форуме, чем вглядеться в правду собственных страхов. Замечали ли вы, что чаще всего против кормления грудью яро выступают не «равнодушные зеваки», а те, кто искренне боится напомнить себе о хрупкости и конечности тел? Неудобные вопросы новой нормы Еще двадцать лет назад ответ на вопрос "можно ли кормить в публичных местах" казался однозначным — нет, только дома. Правило было жёстким, а комфорт мамы — второстепенным. Но время меняет акценты. Город перестал быть местом табу. Молодые матери хотят участвовать в жизни по-настоящему: посещать выставки, гулять с друзьями, не сокращая себя до унылой рутины между магазином и детской поликлиникой. В реальности выбор невелик: либо прервать своё участие в жизни города, изолироваться, либо остаться с малышом — и рискнуть нарушить чьи-то привычные ожидания. Младенец не способен подождать ради чужого комфорта. Разве только общество может подвинуться ради семьи? Есть ли у нас моральное право диктовать взрослому человеку, где и как он осуществляет базовые потребности своего ребёнка, если закон молчит, а вреда никому нет? А может быть, за фасадом борьбы идёт разговор о нашем общем праве на самовыражение, на уважение к другому в самом широком смысле? Сигнал, который мы не выбираем Парадокс в том, что для матери сам процесс кормления становится почти механическим. Она не думает об эротическом подтексте, не строит провокаций — есть только забота и любовь, растворённые в молоке. Но снаружи, для наблюдателя, картина может быть иначе. Почему так? Потому что грудь — универсальный культурный сигнал. Схемы восприятия работают на уровне, куда не всегда способен добраться разум. Для кого-то образ кормящей — кадр семейного тепла, а для кого-то — неосознанный вызов, напоминание о сексуальности и фертильности, о собственных желаниях или запретах. Иногда внутреннее, едва уловимое возбуждение — сигнал древней памяти, который непросто вытеснить. Если к этому добавить комплекс вины, стыдливости и сознательных усилий быть «приличным», результатом часто становится раздражение, неловкость или даже агрессия. Вопрос к вам: В какой момент вы в последний раз честно спросили себя: «Почему мне неловко или неприятно, если я вижу женщину, кормящую ребёнка?» Не боимся ли мы в этот момент признаться себе, что сталкиваемся не столько с другим, сколько с непривычным собой? Протесты и новые правила игры Современность знала множество акций — флэшмобы грудного вскармливания, когда матери собираются в кафе, парках или торговых центрах, чтобы массово покормить своих детей. Для одних это способ поддержать друг друга, сделать одиночество чуть менее тяжёлым. Для других — маленькая революция, попытка сказать: "Посмотрите! Это не стыдно и не опасно, это часть нашей жизни". Впрочем, массовое кормление может восприниматься как вызов и даже эпатаж. Для части общества такие акции одинаково неприятны по своей экспрессивности. Они воспринимаются не как забота, а как "нарушение общественного спокойствия". Люди — существа консервативные: нас пугает всё, что выбивается из привычного ландшафта. Но что бы вы чувствовали, оказавшись в компании женщин, кормящих своих детей с улыбкой — уверенностью и без намёка на агрессию? Вероятно, стало бы чуть легче. Новое становится привычным тогда, когда перестаёт быть сенсацией. Сегодняшний эпатаж — завтрашняя рутина. Суфражистки конца XIX века когда-то шокировали одеждой и поведением, а теперь их правами пользуются миллионы. Могли ли мы представить тогда, что прогулка женщины без спутника станет обыденной, а не дикой выходкой? Ближе к правде Так почему же два полюса — женщина с младенцем и общество, испуганное рамками приличий — не могут найти общий язык? Ответ прост и сложен одновременно: перемены не случаются по мановению руки. Каждый, кто видит маму с малышом на улице, встречает собственные традиции, страхи, установки. Обе стороны уязвимы: женщина хочет свободы и поддержки, наблюдатель — ясности и предсказуемости. Диалог между привычкой и необходимостью сложно начинать, но, быть может, мы как раз на пути к нему. Новый общественный договор не пишется в кабинетах. Он рождается в миллионах личных встреч, маленьких уступках, простых вопросах: "Что я чувствую сейчас? Как могу уступить или поддержать? О чём по-настоящему спорю: о груди или о праве быть другим?" Может быть, стоит не спешить с выводами и дать самому себе право на сложность. ... Мы возвращаемся к началу: женщина с младенцем, скамейка, будничное движение жизни. Почувствуйте, как перемешиваются роли — зрителя и участника, судьи и адвоката. Грудное вскармливание — лишь повод увидеть в себе нечто большее: смешение страхов и сил, стыда и принятия, борьбы за авторитет и укромного желания оставаться живым и настоящим. Что если следующее поколение читателей не поймёт самой проблемы, о которой спорят их родители? Быть может, именно сейчас мы бережно переплетаем новые правила жизни, которые перестанут быть подвигом и станут обыденной частью любви? Задумывались ли вы, где заканчиваются чужие привычки и начинаются ваши границы? Каким видите общество, в котором каждый сможет быть собой — и не бояться смотреть другому в глаза? Давайте обсудим. Честно и без стеснения.

«В 15 уже женщина?» Почему одна фраза довела до слез и ярости всю страну: битва за детство сквозь шум медийных скандалов

> Приходилось ли вам когда-нибудь слышать: «Ну, 15 лет – уже не ребенок»? Задумывались ли вы, что за этим невинным на вид выражением прячется куда большая и болезненная реальность, чем простая игра слов? Сегодня я приглашаю вас заглянуть сквозь узкую замочную скважину медийного скандала – туда, где встречаются нежность и тревога, глупость и боль, нормы и их потрескавшаяся поверхность. Откроется ли нам за небрежной фразой целый пласт нашего общества? Поехали. Тёмный блеск известности: когда одна фраза становится спусковым крючком Вечер. Свет в студии. Ксения Собчак ведет интервью – привычная сцена для миллионов, где взрослые люди обсуждают всё – от политики до межличностных отношений. Вот появляется Илья Авербух, прославленный фигурист, а с ним – казавшаяся вполне стандартной биография его отношений с актрисой Лизой Арзамасовой. Пока, внезапно, не раздается та самая фраза. «Ну какой ребенок? 15 лет – уже женщина, у нее уже всё было!» В этот миг что-то ломается в воздухе, как хруст льда под коньком, и по стране начинает разливаться тревожное эхо. Казалось бы, интервью закончено, все улыбаются, но портал открыт – в комментариях, соцсетях, личных воспоминаниях множества людей. Почему же такая фраза вызывает бурю негодования, волну стыда, а местами – и глубокую печаль? Разве не бывает так, что подросток, едва достигший пятнадцати, уже берёт на себя взрослую ответственность, работает, ухаживает за кем-то? Может, всё это просто преувеличение? Но если слушать тишину между строк, становится ясно – этот скандал не о любви к фигурному катанию или привычке к громким сенсациям. Это вспышка на поверхности – под которой вырастают длинные, тенистые корни боли и неразрешённых историй. Детство под микроскопом: когда граница становится невидимой Вспомните своё подростковое лето. Может быть, вы ещё смотрели мультфильмы и сражались с родителями за пятнадцать минут компьютерных игр. А может – в тайне от всех мечтали о первой любви и бесконечной свободе. Но почему одна фраза, вырвавшаяся на публику из уст взрослого, будто вычеркивает этот сложный, нежный, хрупкий возраст? В социальных сетях сразу же поднялась буря: десятки историй, тысячи осуждающих или защитных комментариев. «У них самый любимый возраст – 13-15 лет…», «В 25 уже бабушка?» – эти реплики несут не столько возмущение, сколько отголоски коллективной боли, когда однажды кто-то увидел в тебе не ребёнка, а просто… тело. Под этими словами кроется куда большее. Это не про конкретную пару, не про институт брака. Это вопрос – кто и когда решает, что человек больше не «ребёнок»? История национальной травмы: как взросление стало полем битвы В каждом культурном слое своё представление – где проходит граница между «уже взрослый» и «ещё нет». В уличных разговорах старших, в байках с лавочки, подшучиваниях на семейных праздниках привыкли отпускать такие фразы. Но сейчас они неожиданно стали жгучими, как свежая рана: ведь за каждым словом – родовые травмы и страхи целого народа. В России тысячи женщин, выросших в мегаполисах и малых городках, помнят, как незаметно приходилось становиться «взрослыми», учиться читать взгляд, гасить свою спонтанность, потому что тебя вдруг начали оценивать не по мечтам, а по внешности. И в этой коллективной памяти хранятся воспоминания о настойчивых разговорах, бестактных шутках, слишком пристальных взглядах. Можно ли взять и отменить эти воспоминания одним интервью? Вряд ли. Но стоит ли ухмыляться: «Ну, в 15 сама же виновата, если кто-то посмотрел не так»? Мир внутреннего ребёнка в такие моменты будто сжимается до размера точки. Фраза «уже женщина» становится карточкой-пропуском во взрослую жизнь без подготовки, без уважения к хрупкости, без права на настоящую незрелость. Психика на острие слов: что творится с подростком внутри Попробуйте представить: идёт перестройка внутри вас, бушует ураган гормонов, мутнеет акварель самоощущения. Формы взрослеют, мысли скачут, а навык говорить «нет» – ещё почти детский. Самое время услышать поддержку, разделить страхи, быть в безопасности. Но один взрослый взгляд, одна случайная фраза из телевизора – и внезапно кажется, что всё вокруг ждет от тебя зрелости, решений, понимания чужих желаний. Ты вроде погибаешь на курсовой, а тебе внушают: «Ты уже всё поняла». Неудивительно, что массовая реакция населения оказалась столь сильной. За ней – страх, что недостаточная защита, пренебрежение к уязвимости детей становится нормой. Не в фильмах и не в шутках – в жизни каждого. Отсюда тревожные вопросы: Может ли ребёнок действительно быть взрослым только потому, что так считают другие? Где проходят настоящие границы между мудростью и уязвимостью? Нейропсихологи осторожно напоминают: человеческий мозг окончательно формируется примерно к двадцати пяти годам. В пятнадцать лет возможно многое – но настоящее, осознанное владение собой, самостоятельность решений – это совсем не то, что видится со стороны. Взрослость как ярлык: когда слова становятся оружием Язык – самая коварная вещь на свете. "Ты уже женщина" — не просто оговорка. Это маркер нормы, которую так легко незаметно сдвинуть. Уже завтра кто-то повторит эту фразу вслед за медийной персоной в споре на кухне, потом – в разговоре с собственной дочкой. Мы слишком часто забываем, что слова не только отражают мир – иногда они его создают. Стоит один-два раза легкомысленно проговорить скользкую формулировку – и она уже живет, рождая новые сценарии. Оправдать взрослые отношения с подростком, обвинить в «нерациональности» жертву, переложить стопку вины с сильного на слабого – всё это укладывается в краткую формулу: "В 15 уже женщина". Так, почти незаметно, размываются границы защищённости и уважения. Подобные слова становятся не просто персональными ошибками – они вирусно захватывают умы каждого, кто слушает, кто воспитывает, кто выбирает, как смотреть на своих детей. Когда правда становится слухом: лицемерие и невидимая боль В буре комментариев после интервью прозвучал и такой голос: "Раз вы все так реагируете, неужели не видите лицемерия? Все мы не с ангельскими крыльями!" Этот ответ, полный праведного гнева, по сути, тоже вскрывает глубинную правду. На одних уровнях общество оберегает своих детей, возмущаясь нездоровым интересам и попыткам взрослых видеть в подростках взрослых людей. На других – равнодушно подшучивает, переходит к делам, забывает, не вмешивается. Почему так сложно честно говорить о границах, о реальной уязвимости, о том, где кончается игра в "дозволенность", а начинается зона опасности? Потому что эта правда слишком личная. Она касается каждой семьи, каждого бывшего ребёнка, который хоть раз запутался под чужими взглядами. Сила признания: когда извинение не стирает рану Через несколько дней после скандала Илья Авербух вынужден был извиниться. Видно было – смущение, попытка объяснить, насколько неосторожной и ошибочной оказалась формулировка. Публичное извинение, конечно, важно. Оно что-то меняет – но только на бумаге. В душе подростка, которому когда-то тоже сказали: «Ну, ты уже взрослая, пора понимать» – извинение не стирает след. Как старая царапина, не болит, но кожа на этом месте всегда чуть тоньше. И вот так, поколение за поколением, мы унаследовали неосознанную тревогу за чужое взросление. Что дальше? Насколько мы готовы признать, что защита детства – это не архаичное табу, а вопрос психологического и физического благополучия всего общества? Готовы ли мы слушать не только оправдания взрослых, но и голос уязвимости детей? Тонкая грань: взгляд в будущее Обществу всё сложнее лавировать между честностью и личным комфортом. С одной стороны, хочется быть современными, терпимыми, открытыми. С другой – тревожно за самых хрупких, за тех, чья неготовность к первым шагам во взрослую жизнь остается незамеченной взрослыми. В этом вечном противоречии рождается главное: Ребёнок становится взрослым не тогда, когда так решили окружающие, а когда сам почувствует внутреннюю опору. Помните этот момент из детства, когда впервые что-то всерьез осмелился сказать родителям? Или когда понадобилась помощь, которую нельзя было попросить у друзей? Возможно, где-то рядом жил взрослый, который не пригвождал бы тебя к взрослой ответственности раньше времени… Как узнать, что пора отпустить детство и разрешить себе быть неидеальными? И всё же – общество, как и отдельный человек, учится только через ошибки. После каждого скандала, осуждения, извинения и тысяч обсуждений мы вглядываемся в боль прошлого, чтобы больше не повторять её в будущем. Останется ли после всех этих бурь умение оградить реальную нежность, подростковую неуверенность, право на собственное взросление? Только ли в медийной фразе коренится проблема, или в нашем коллективном неумении видеть человека за ролью? И вправду ли взрослость – это всего лишь вопрос возраста? <em>Судите сами. А если готовы – расскажите свою историю. Ведь одна честная история способна раздвинуть границы молчания для целого поколения…</em> ✨💔🧩🔑🌱

Тени невидимых границ: Как наш страх, молчание и память меняют городскую реальность

Тысячи глаз, ни одного взгляда: где заканчивается твоя свобода Представьте себе самый обыденный столичный день в июне. Дышащий жаром асфальт, купола соборов, выстроившихся в безмолвном параде, туристы, по привычке выставляющие напоказ выцветшие бродяжьи кроссовки и сияющие улыбки. А теперь представьте сквозняк — тот, что ходит по этим подземным переходам, свободный от предубеждений, не знающий права и вины. Под этим сквозняком вы идёте вдвоём, солнечный свет от утренних новостей ещё не проник в самые глубины вашего сознания, и вдруг — чей-то холодный жест, неуместный, беспардонный. Почему в пространстве, где, кажется, каждая крупица прошлого покрыта слоями официальной памяти, вдруг обнажается такой личный, уязвимый момент? Зачем город с его тысячами глаз становится безмолвным свидетелем? Это не просто происшествие и не очередной тревожный заголовок. Это дверь в особую область человеческой психики, где хранимся старательно замкнутые воспоминания, страхи и смутные догадки о собственной уязвимости. Читатель, путь, по которому мы сейчас пойдём, пролегает между витринами наружного благополучия и тихой зоной тревоги, туда, где мы привычно боимся задержаться взглядом — потому что можно почувствовать стыд, бессилие и глухое негодование. Пройдите этот маршрут до конца — возможно, вы узнаете город, да и себя в нём, совсем с другой стороны. Каждый контакт — это бой: почему хамство так пугает Когда мы произносим слово «домогательство», подсознание автоматически выстраивает защитные редуты: нет, со мной такого не случится, или если случится — я знаю, что делать. Но реальность, как старая Москва, обманчива. Часто это не преступление из криминальной сводки, а что-то липкое, повседневное, как летний зной — кажется, вот же оно, но попробуй дашь определение. В один из таких дней две студентки, идя на перекрёстке обычного подземного перехода, оказываются в центре микровселенной, где границы дозволенного стерлись. За руку, скользящую вдоль спины, не ответит ни один закон. За наглый взгляд, за преследующий смех и туманную границу физического вторжения — тоже. Поразительно, как одно-единственное касание может нарушить внимательно построенную архитектуру безопасности внутри. Как долго вы потом будете «этот переход» обходить стороной? Или всё это растворится, как шум электрички, в чём-то более громком? Психологическая травля редко приходит в одиночку. Пока один совершает акт вторжения — пусть даже на миг, — множество других просто присутствуют: кто-то случайно, кто-то с равнодушием, кто-то с сочувствием. Но чаще — с неловкой дистанцией, потому что в мире пределов личных свобод даже минимум участия кажется вызовом. Что ещё страшнее — равнодушие свидетелей. Оказывается, что в обществе, которое годами учит, что «не высовывайся», легче обойти неловкость молчанием, чем вступиться. Но тишина не защищает. Она цементирует ощущение беспомощности у жертвы, а у агрессора формирует странную уверенность: он тоже часть некоей нормы, город бесконечно прощает своим жителям почти всё. Суд и полицейский участок как театр абсурда: где заканчивается формальность и начинается правда Почти у каждой девушки — и, к сожалению, у многих мужчин — в арсенале есть эта история: шаг в сторону официального, попытка обнажить конфликт, вывести тёмное на свет. Но законы, призванные защищать, запрограммированы на инерцию. За весь XX век город научился красиво хоронить неудобные вопросы в стенах учреждений. Вдруг выясняется: если ты не ребёнок, а просто взрослая (и скромно одетая) студентка, твоя неприкосновенность имеет весьма условную стоимость. В кабинетах накануне конца смены шуточный цинизм набирает силу: а может, вы хотя бы несовершеннолетние? Казуистика права затопляет всё то, что личная боль хотела бы сформулировать в простую жалобу: почему я не могу идти по улице просто как человек, не стесняясь? Почему чужое вторжение должно быть объяснено формуляром? Городская полиция — будто сцена старого театра, где каждое действие прописано заранее, но финал всегда зависит от режиссёра. Агрессор подпадает под совсем другой параграф — он чужой, не вписавшийся в статистику, а значит, наказание будет не совсем за то, что он сделал тебе, а за то, что не смог спрятаться достаточно ловко. Это парадокс: справедливость здесь — предмет торговли между удобством системы и твоим личным дискомфортом. Ты выходишь за двери отделения с уведомлением о возбуждении дела — и с ощущением, что сценарий сыгран не до конца. 🎭 Молчание и огласка: кто кого спасёт На первый взгляд, всё разрешилось вроде бы неплохо: человек, вторгнувшийся в твою жизнь, хотя бы исчез с горизонта, а иногда и с карты города. Но что тогда тревожит на самом деле? Неужели победа — это выгнать обидчика, даже если дело не называли тем именем, каким хотелось бы? Или всё сложнее? Через пару недель та же рука, занесённая когда-то для удара по безопасности, вдруг появляется вновь — уже во дворе твоего факультета, среди коллег и будущих соратников. Случайность или уличная магия? Город нехотя возвращает тебе обидчика, как будто что-то дозаказать, что-то перепрожить снова. Это закрытый круг: если граница между «всеобъемлющим городом» и «твоим внутренним пространством» стирается, что остаётся делать? Известно: каждый скандал, разгоревшийся на глазах публичности, способен изменить потаённое устройство городского мифа. Запущенный в социальных сетях флешмоб мгновенно становится частью культурной нервной системы. Не суд, не циркуляр, не официальная мера бессильны изменить память, укоренённую в уличных историях. Информационный крик оказывается намного результативнее официальных заявлений: он создает новые правила, перепрошивает кодекс взаимных ожиданий, если не прямо — то уж точно намёком. Здесь главным становится не само «перемолотое» дело, а возможность поделиться болью, выговориться и почувствовать на мгновение, что ты не одна, что за невидимыми границами есть другие, чья память жива. Над этим работает не закон, а история, рассказанная от первого лица — её не получится стереть одним росчерком резолюции. После встречи: кто мы такие и что будет с этим городом Каждая встреча с чужой наглостью — это и экзамен на собственную готовность заявить о себе, и контрольная для всего общества на зрелость. Какую из этих ролей мы выберем — статиста, свидетеля, исполнителя чужих утверждений — зависит от того, где находится твоя внутренняя граница между страхом и достоинством. Кому-то достаточно промолчать, другому важно дойти до буквы закона, третий ищет защиту в коллективной огласке. Все эти сценарии на самом деле — не противоречия, а слои одного большого вопроса: имею ли я право на границы, если у них нет охранной стены? Стоит ли чего-то победа, если даже счастливый исход оставляет тень — и не только в памяти? Каждый раз, когда подобное случается рядом, рождается свой город-призрак: с налётом тревоги, с новыми обходными путями, с внутренним сторожем на каждую тень. Но где-то же должны оставаться и следы силы: в том, что даже самые уязвимые говорят публично, а самые безучастные оглядываются и, возможно, однажды не проходят мимо. Ведь пока мы не смотрим на себя друг на друга с ощущением стыда, город продолжает менять своих жителей, а вместе с ними — и себя. Город, как и память, строится на том, что рассказано вслух. И — чуть-чуть — на том, о чём мы ещё не решились рассказать. Что бы вы выбрали: действовать по закону, по совести или хранить молчание? Как меняют эти выборы пространство города, в котором мы живём? Иногда великие перемены начинаются даже не с действия — а с того, чтобы честно поговорить о том, что больно, страшно, важно. 🗝️

Когда «нормальность» обрекает на одиночество: почему общество боится других и что это говорит о каждом из нас

> Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда незнакомый человек делал больно без слов — одним взглядом, жестом, холодным молчанием? Почему люди, нередко сами переживающие свои драмы или просто усталость дня, вдруг становятся строгими стражами какой-то «общественной нормы», вычеркивая из нее других — не похожих или, как говорят, «не таких»? Многие, кто прочитает эту историю, возможно, впервые задумаются: а что если завтра — ваш ребенок, друг, или даже вы сами неожиданно для себя окажетесь «неудобными», «непонятными» или слишком уставшими для чужого идеального мира? Разглядывая этот сюжет через замочную скважину, видишь: за обыденным конфликтом тянется нечто большее и страшное, чем просто разногласие во взглядах на поведение в обществе. По одну сторону — мать и её хрупкая девочка, только что проскочившие тысячи километров дорог и чужих городов, уставшие до прозрачности. По другую — незнакомая женщина в форме, возможно, сама измученная вечной сменой и грубой несправедливостью на работе. Их столкновение — лишь волна на поверхности. Под ней бурлит страх перед инаковостью, боль от невыраженных обид и подсознательное желание доказать, что ты, что бы ни случилось, точно принадлежишь к «нормальным»… Но что значат эти кавычки? Сегодня, если вы прочтёте эту статью до точки, одно внезапное совпадение: на следующей встрече с чужой «особенностью» вы, возможно, совершенно не заметите, как расправится ваша спина и вытянется рука — не для осуждения, но для поддержки. И однажды рядом кто-то решит сделать то же самое для вас. Обычные люди: как стыд и тревога прячутся за маской «правильности» Представьте: утро, пустое кафе, запах свежей выпечки и кофе, приглушённый гул телевизора. Мать-одиночка ведёт на руках измученного ребёнка — издалека едва различишь, что девочка с автотрассы, а не с весёлого праздника. Девчушка взбирается на диван и без сил опускается, вытягивая ноги. Вот обычный эпизод, только ему суждено стать событием. К официантке подходишь мыслью: она тоже главная героиня. Чужая усталость, хроническая обида и беспомощность превращают доброе утро в театральную площадку. Она — не монстр, не злодей, скорее, уставший участник системы, где у каждого болит что-то своё: сердце, кошелёк или душа. Велико ли искушение вдруг почувствовать себя значимее, жестко обрывая этот «беспорядок» — даже если беспорядок этот не мешает никому… За минусом официантки скрывается целая армия незримых людей, каждый из которых в какой-то степени боится другого. Почему? Мы слишком часто стыдимся своих слабостей и детских страхов. Мы, взрослые, живём так долго в попытке быть похожими на других, что любое <em>инакое</em> — будь то непослушные ноги ребёнка, неуладившаяся речь соседки или трясущаяся рука старика — становится зеркалом собственных страхов. Именно зеркалом: «Я тоже мог бы быть/стать „не таким“». Это внутренний диалог, услышать который себе не каждый позволяет. Не каждому хочется признать, как больно быть изгнанным, как мальчик с синдромом Дауна с площадки или пожилой в очереди, застывший перед кассой. Недостатки других зачастую триггерят не чужую, а нашу собственную боль: мол, если их пустят, то, может, и моя уязвимость выйдет наружу, а ее надо, во что бы то ни стало, спрятать… Вот почему ребёнок, без сил опустившийся на диван, вдруг становится общей угрозой. Страх проговаривается в агрессии — «им не место здесь!». Это словно заколдованный круг: тот, кто несчастен, защищается, изгоняя другого, не давая себе или миру стать добрее. Детская простота против взрослого страха: откуда вообще берётся осуждение? На детской площадке, где складывается микрокосм общества, всё видно как под увеличительным стеклом. Вот мальчик, он кричит не по правилам, размахивает руками — другие дети сначала таращатся, потом ловят его волну: он другой, зато это игра! Если бы взрослые ушли, разошлись пить чай и шептаться, дети бы продолжили свои игры, а слову «особенность» не было бы места. Но стоит подойти взрослому, и в игру вносится новая роль — наблюдателя, судьи, стража. Этот механизм завели не мы с вами сегодня: что-то в душе человека срастается с тревогой быть «выброшенным» из круга. Психологи объясняют: одно из базовых человеческих стремлений — безопасность во «своём» стаде. Быть среди, а не вне. Исторически отвергнутые не выживали, и где-то в самой древней подкорке до сих пор шепчет внутренний сторож: «Осторожно! Вот другой, он — неизвестность, опасность!» Но особенность в том, что дети этого страха не знают. Пока мама или папа не скажет, что мальчик «странный», что девочку «нельзя» брать в игру, что бабушка с разрезанным пирожком «мешает», никто не отличит «обычного» ребёнка от необычного. Удивительно, но стигмы приходят сверху: их формируют взрослые — ежедневными взглядами, мимикой, поспешными словами. Что бы мы ни говорили о прогрессе, технологии не убирают главный страх взрослого мира — быть непонятым, не принятым, не совпасть с трафаретом. Может, это и есть настоящая причина агрессии, с которой встречают и детей с особенностями, и просто не таких, как все. Натяни маску понимания, научись зажимать рот рукой, когда хочется зарычать. Но сердце всё ещё учащённо стучит: «Не дай Бог, такое случится со мной». Точки невозврата: почему общество становится чужим... История о кафе — не про отдельную официантку и не про одну семью. Такой сюжет набирает обороты слишком часто — в школах, секциях, даже за соседним столом в повседневном кафе. Каждый раз в этот спектакль вступают новые актёры: менеджеры, которые равнодушно «закрывают вопрос», комментаторы в соцсетях, «знатоки» чужого родительства в очередях и транспорте. Когда отказывают в праве на участие — будь то обед на общей веранде, учёба в классе или игра во дворе — едва заметным движением мы откладываем в себе не только чужую боль, но и собственную отгороженность от жизни. Чужой ребёнок, которого выгнали, — это тревожный знак: завтра на его месте может оказаться любой. «Общество, в котором хочется жить», не строится запретами и закрытыми дверями, оно начинается с того самого незащищённого «можно?», адресованного не только особенным детям, но и нам самим. Многие думают, что готовы к неизбежному разнообразию. Но истинная зримость — это способность разглядеть за непривычной походкой, иной реакцией или усталой тенью на лице (человека, сидящего на диване в кафейном углу) — не угрозу для порядка, а свою будущую уязвимость, своё неотделимое право на участие, принятие, поддержку. Метаморфоза возможна. Там, где ребёнку с особенностями позволили не пройти мимо — а посидеть, отдохнуть или даже быть странным — взрослим не только дети. Там учатся быть деликатными, смотреть шире, дружить без условий. Это не о «толерантности» ради статуса, а о том, что наш мир, каким бы он ни был высокотехнологичным и суетливым, всё ещё продолжает держаться на невидимой нити простого человеческого милосердия. А если завтра это будет ваш ребенок? Истории вроде волгоградской пиццерии похожи на тусклую, но болезненную подсветку: всем кажется, что бороться с чужой инаковостью — дело защищённости, законов, предписаний и уставов. Но что, если защититься нужно <em>от собственного равнодушия</em>? Ответы никогда не бывают простыми. Мир, который учится принимать «не таких», сам становится более живым и прочным. Для этого, оказывается, иногда нужно всего лишь позволить себе не знать, не осуждать и не чувствовать угрозу там, где есть жизнь, пусть и не похожая на вашу. Оглянитесь вокруг в следующий раз, когда кто-то нарушает невидимый сценарий «нормы». Способны ли мы смягчить свой взгляд, больше слушать и меньше раздавать клейма? Какой была бы наша страна, если бы в каждом кафе и дворе шёл не сторож чужих страхов, а вестник новой открытости? Может быть, стоит попробовать? Кто, если не мы?

Почему те, кто отличается, становятся невидимыми — и как научиться блистать там, где тебя не ждут?

С самого утра в голове может шевелиться назойливый вопрос: > Почему люди так легко сходятся против того, кто чуть-чуть не такой? Думаете ли вы иногда, что общество будто бы всегда готово вычеркнуть любого, кто не вкладывается в его невидимую «матрицу» нормы? Вот вы были ли когда-нибудь для кого-то не просто «чужим», а словно человеком в маске, сквозь которую никто не хочет разглядеть лицо? Почти никто не подозревает, что за клише «борьба с травлей» спрятан лабиринт из теней и колючек, гораздо сложнее и обыденнее, чем можно представить. За каждой — порой банальной — историей отчуждения, прячется не только растерянность и боль, но и способы выживать, учиться быть собой, а иногда — обрести силу светиться другим светом. Прислушайтесь: возможно, после этой статьи привычные границы между «мы» и «они» начнут для вас растворяться. Незаметная жара: как рождается тень Погружаясь в научно-педагогическую литературу, легко забыть, что все начинается не с социологических терминов, а с первой детской палатой. Вспомните этот тяжелый воздух больничного коридора: запах лекарств, скрип кроватей, тусклый свет ламп, где каждый — маленький узник своего несовершенства. Елена, родившаяся с врожденной травмой, ощутила свою инаковость не столько телом, сколько чужими взглядами. Детство на больничных койках закаляло не только здоровье, но и — гораздо коварнее — ощущение непринадлежности. С самого раннего возраста Елена видит мир через стекло. Мир этот делится в простых фразах взрослых: «а что это с девочкой?» И вот — за руку через лавку уводят «нормального» ребенка подальше, мгновенно расставляя силовые линии между мирами. Это не громкое изгнание: скорее, тихий шепот, обидно искристое равнодушие, холодок на душе. Но в чем настоящая ловушка? В том, что ребенок еще не осознаёт — его уже расписали по полкам. Елена не задумывается «почему со мной не так», словно мир исподтишка сыплет соль в ее чашу принятия. Это не демонстративная травля. Это безмолвное присуждение статуса аутсайдера, ещё до того, как ребенок научится складывать слова «самоуважение» или «стыд». Медленно-безжалостно больница становится этюдом о руке, что держит ложку иначе или не лепит куличик, и взрослые только кивают — вот, мол, лечим. Они довольны, когда девочка, вынужденная сидеть в палате, научилась не отсвечивать. И только годы спустя поймешь: главная рана — не физическая. Первый раунд и правила чужих игр А как же школа? Мир, где каждый учится вписываться — или выпрыгивать за борт. Интернат встречает Елену макушкой белого банта и старым учительским чаем. Первая учительница, неприязнь которой проступает словно пятно на скатерти — не благодаря, а вопреки логике: «Я не буду ставить хорошие оценки тем, кто заходит в столовую вприпрыжку». Класс быстро берет тон и форму поведения с педагога, словно источника нормы. У Елены появляются злопамятные «друзья»: вещи летают по классу, имена стираются, остается только «эй, ты». Но что по-настоящему страшно? Не издевки, а явная непреложность — «это теперь всегда будет так». Исправить официальным разговором? Бесполезно: истинные механики школьной иерархии для взрослых остаются в тенях. Реальная спасительная лесенка появляется там, где её никто не ожидал. Шахматный кружок, трещащий досками из прошлых лет, становится пространством новой идентичности. Здесь нет диагнозов — только выигранные партии и «ты молодец, еще ход!» Здесь впервые случается победа не над человеком, а над ярлыком. Парадокс: в пространстве, где ты — просто игрок, учишься быть больше, чем мишень. И чем больше становится этих маленьких побед — соревнования, признание, даже банальная коробка с едой за первое место — тем меньше остается зла в каждом следующем взгляде. Но знаете ли вы, что происходит потом? Человек, переживший школьный ад, умеет отличать фальшивое «мы» от настоящего «я могу». И это не конец. Без прикрытия: Повороты в подростковом сне Порой кажется: самое трудное — пережить детство. Но новый вихрь начинается, когда привычная компания превращается в клуб по интересам, в который — бац! — ты вдруг перестал входить по всем параметрам. У одних — популярность и фигурные челки, у других — бесшабашность и звездная походка. А у тебя... вроде все как раньше, только шутки стали кидать мимо тебя, или над тобой. Ещё вчерашние друзья вдруг начинают «по-взрослому» смотреть искоса. Девчонки растут, меряют помадами и джинсами, а тебя делают «темой». И пусть всё это подается, как наивная острота, но даже невинное подшучивание — рапира без рукояти. Странная граница: быть на виду, но и незаметной, слушать, как кого-то унижают ради смеха, и пытаться быть своей за счет объяснений («не моя вина, болячка случилась»). В какой-то момент в этих заигрываниях появляется жесткость, опасность, даже угроза безопасности. А еще — пробуждается первая злость. Та самая здоровая ярость, что требуется для собственного «нет» — иногда в прямом смысле вырваться и убежать. Парадоксально, но однажды сказав «нет», находишь в себе не только силы противостоять, но и впервые ощущаешь: «Если надо — могу дать сдачи». И пусть с этого момента мальчики смотрят по-новому, а девочки придумывают мелкие пакости, но больше никогда не возникает соблазна объяснять себя людям, которые все равно не захотят понять. > Чувствовали ли вы, как после первой бурной ссоры вдруг сгущается тишина — но именно она и становится вашим новым началом? Слепая зона: тупики зрелости, где нет инструкций Казалось бы, закончилось: взрослая жизнь, колледж, работа. Но тут начинается новый виток. В колледже невидимая преграда вдруг всплывает в лице суровой математички с лицом цифры один: «таким, как ты, тут не место». Тройка за любую работу, вопросы до изнеможения, вечное напоминание о статусе чужака — уже без милицейского мороза, но с колючим цинизмом старого мира. Чем взрослее становишься, тем явственнее видишь: границы «чужого» и «своего» начинают проходить не по телу, а по смелости не слиться. И иногда даже самый лихой успех на занятиях или работе не спасает от взгляда, что пронизывает тебя насквозь, как бы говоря — мира для таких, как ты, по умолчанию не предусмотрено. Поэтому, когда затем западные двери компаний или даже университетов встречают такой же пустотой принятия и неоконченной борьбы, остается только один путь — углубляться в себя. Начать копаться: а что во мне такого, что все равно осталось «белым пятном»? И только когда понимаешь, что нельзя бесконечно прятать собственную тень, а нужно хотя бы научиться с ней разговаривать, приходит подлинная готовность идти наперекор мастерски замаскированным обрывам контакта. Да, выглядит это как сказка про непробиваемых аутсайдеров, но чаще — роман о том, как учиться отвечать злом на зло — и не останавливаться, когда в тебе видят не личность, а лишь диагноз. Где находят опору? Перечень неочевидных рюкзаков Не всегда надо становиться героем собственной победы в одиночку. Вы когда-нибудь ощущали, что выход — не обязательно в силе? Иногда спасение — в том, чтобы не отвечать толпе толпой, а отступить на шаг, чтобы разглядеть, КТО на самом деле в тебя стреляет. Вот несколько дорожных карт, которые, пусть и не панацея, но позволили выжить — а порой и расцвести там, где почва была выжжена: Не цепляться за подлость. Принятие игры без эмоций — лучший способ пресечь удовольствие агрессора. Равнодушие — не трусость, а стратегия. Ведь, чтобы прыгнуть в высоту, нужно сначала оттолкнуться. Опираться на талант, а не на ярлык. Какие бы ни были обстоятельства, всегда отыщется кружок, хобби, место, где быть странным — значит быть необыкновенным. В шахматах, спорте, танцах вводные условия отменяются. Там выигрывают не те, у кого ноги прямее, а те, кто видит три хода впереди. Юмор и самоирония. Когда жизнь превращается в театр абсурда, помогает умение посмеяться — не только над собой, но и над уродством ситуации. Только снаружи насмешки разрушают, внутри же юмор — это броня и крылья. К примеру, редкий сисадмин способен своего сарказма пережить, получив в ответ пару метких слов. И если над вами больше не смеются в прямом эфире — значит, нашли нужную высоту барьера. Взрослый разговор на детском языке — когда поддержки не бывает Многие верят: взрослые, услышав про травлю, обязательно спасут. Но что делать, если система даёт сбой? Иногда помощь оборачивается новым витком боли, когда комиссия из педагогов и социальных работников, собравшись обсудить беду, задает семье жертвы недоумённый, невероятно жестокий вопрос: «А может, ваш ребенок и сам виноват?» Знакомо ли вам это ощущение, когда кажется, что мир разделился на «вы» и «все остальные», и даже там, где должно быть безопасно, звучит: «ну что вы хотите, мир не идеален»? В этот момент единственным верным союзником становится время — и, если повезет, хорошая секция самбо. Иногда пара эффективных приёмов работает лучше тысячи призывов к человечности. Обретаем тело своей тени: идем к свету через самый темный проход Человеку трудно признать: даже самый лучший мир не устранит всего зла и травли вокруг. Почему? Потому что то, что мы привыкли называть «травлей» — не только атака. Это древний инстинкт племени, способ строить иерархии, выжимая из коллектива слабых, странных, просто чужих. Можно бесконечно возмущаться, что есть такие игры, да это ничего не меняет. Важно одно — найти способ использовать встречный ветер как парус. Елена научилась: если хочется выжить — выбирай свои турниры, таланты и юмор. Оставь попытки убедить тех, кто не хочет слышать, и перестань винить себя за ограниченность чужих ожиданий. Оглянись: всегда найдутся те, кто смотрит дальше поверхности. Рядом — чаты, блоги, форумы, где похожие истории превращают «узников» в союзников. Вывод — нет, не всё возможно изменить. Но всегда можно сменить свою группу, прокачать компенсаторы, найти профессиональное дело, а порой — и свои лучшие стороны. Буллинг не станет меньше, если все его станут ругать. Но если хотя бы один человек перестанет считать свою инаковость балластом — это уже трещина в стене. ...На другой стороне зеркала И вот читатель, вы доходите до точки, где был страшный лабиринт — и видите в нем себя. Может быть, вас когда-то не приняли. А может, вы сами проходили мимо чужой боли. Почему мы все так боимся чужого? Может быть, каждый из нас — временами чужой? Возможно, однажды на месте той самой девочки с косичками окажетесь вы — или ваш ребенок. Тогда вспомните: главное — не стать невидимкой в свой собственной истории. Спросите себя: «Где моя тень — и что она может рассказать миру, если я позволю ей заговорить?» Свет за каждым замком — всегда лишь вопрос времени... Или вашего следующего шага. ✨