Статьи по тегу "отношения в семье"

Почему подростки игнорируют гигиену: тайная взрослая территория между запахом, свободой и бунтом

Не замечали ли вы, как иногда простой запах вдруг становится границей между мирами? Вот, например, домашний коридор: в нем пахнет обувью, едой и чем-то родным. Но стоит открыться двери в комнату подростка — и будто попадаешь на иную планету. Здесь воздух плотнее, запахи ярче, детали резче, а каждая забытая футболка или немытая голова — это не просто мелочь, а часть неведомой системы. Почему же так происходит? Осторожно откроем эту дверь и попробуем рассмотреть изнутри мир, куда не всякому взрослому разрешено входить — как символически, так и буквально. Принято ли задумываться, что за беспорядком стоит нечто большее, чем лень или рассеянность? Если остаться достаточно внимательным, то можно разглядеть за грудой немытой посуды важные вехи взросления. После этого путешествия вы точно посмотрите иначе — не только на своего ребенка, но и на собственное отражение в зеркале взрослости. Где кончается детство, и начинается «я» Детство пахнет ванильной пеной и мылом, выстиранным плюшевым медвежонком, заботливыми руками, которые собирают тебя по утрам. Но однажды сцену занимает другой герой — подросток, чей организм совершает скачок на незнакомую территорию. Тело внезапно чужое: руки длиннее, чем помнишь, голос перестает узнавать себя, а отражение в стекле автобуса будто бы подмигивает намеком на взрослость. «Что это у меня выросло? Почему кожа такая странная? Откуда берутся новые запахи?» — подросток задает себе эти вопросы чаще, чем родители могут представить. В этом новом теле еще надо поселиться, а до сих пор конечности слушались не хуже, чем у опытного танцора на собственной кухне. Теперь — все по-другому. Учитель биологии может сколько угодно рассказывать о гормонах, но столкновение с собственной сменой ароматов вызывает растерянность и немой протест: «Это теперь — мое?» В такие моменты гигиена становится чем-то вроде незнакомого ритуала. Старые правила — ежедневно чистить чистое, умывать умытое — больше не работают: с чего вдруг эти волосы пачкаются быстрее, а кожа ведёт себя как капризный подросток в компании своего отражения? Мозг и тело юного человека еще договариваются друг с другом, и, пока не сложится новый конструкт «я», мир собственной чистоты кажется фантомным. Иногда проще игнорировать изменения, забаррикадироваться за хлопьями хлопков и «потом», чем признать: я больше не ребенок, но ещё не взрослый. И это тревогой отдаётся не только подростку, но и зеркально — родителям. Определяя границы, охраняя территорию Почти у каждого взрослого есть невидимая карта квартиры, где каждое пространство делится на «моё» и «общее». Но для подростка эта карта куда важнее: территория собственной комнаты становится крепостью, где можно строить лабораторию своей независимости. Представьте — вы идёте по прохладному коридору и вдруг упираетесь в невидимую черту: за этой дверью не действуют ваши законы порядка. Там вещи лежат хаотично, одежда «отдыхает» на стульях, а запахи приобретают оттенки ультиматума. В этом нет оскорбления родительских чувств — напротив, это смелая попытка отделить своё от «их». В комнате, где, например, на балконе зимуют грязные носки, а на зеркале застыли приколы прошлой недели, гораздо удобнее пробовать себя на вкус. Если мать или отец бесстрашно вторгаются с ведром и тряпкой — це цепь обрывается, и начинается негласная война за территорию. Неопрятность становится флагом на замке: «Я здесь хозяин. Здесь — мне можно так, как мне хочется». И пусть родителям кажется: достаточно одной реплики — «прибери за собой» — чтобы всё снова воспряло духом чистоты. На деле же это столкновение мировоззрений и внутренних границ. Территория подростка — его первый мелкий суверенитет, пусть даже выраженный в виде собранных колоний пыли на полке. Именно здесь человек впервые сталкивается с ответственностью за уют без надзора взрослых и со сладкой, хрупкой свободой ошибаться, лениться или бунтовать. Это не просто беспорядок. Это карта взросления, нанесённая слоями носков, плакатов и запахов, которые взрослым трудно принять… но именно в них закладывается чувство «моё». Родители, у которых когда-то тоже были свои тайники в шкафах, не всегда помнят, как это было. Но уважить эту первозданную границу — одно из главных испытаний зрелости. Между свободой и пониманием: диалог без ультиматумов Вряд ли кто-то из нас любил, когда над душой стояли с напоминанием: «Помой за ушами!» или «Ты когда в последний раз стирал свои футболки?». Для подростка такие фразы звучат особенно остро — не как забота, а как попытка заново усадить его в стул детства, где всё за тебя решают. И здесь наступает развилка. Можно, конечно, взять старый родительский арсенал: санкции, угрозы, упреки и шантаж («если не уберёшься — прощай прогулки»). Только вот цена этого оружия слишком высока: в игре на доверие часто побеждает тот, кто умеет видеть и слышать другого, а не только добиваться своего. Настоящий диалог начинается не с требования, а с вопроса. Представьте, что беседуете не с потомком, а с равным — пусть даже пока этот равный путается в собственных гигиенических ритуалах и временами совсем не понимает, почему взрослым так важно, чтобы одежда менялась чаще, чем музыка в его плеере. Можно спросить так: «Ты сам как думаешь, удобно ли тебе сейчас ходить с такими волосами?» или «Стал бы ты что-то менять в своем ритме ухода за собой? Здесь важно не подловить, а дать шанс размышлять и искать свои решения. Порой даже невидимая поддержка присутствием важнее всех поучений. Маленькая победа — попросить напомнить, если забудется, или поделиться лайфхаком для борьбы с неукротимым подростковым потом. Есть вещи, где более строгий подход уместен — общие зоны, гостиные, кухня. Здесь правила устанавливаются всё-таки взрослыми, и договариваться тоже придётся. Но и здесь компромисс возможен: «В своей комнате — ты сам заправляешь порядок, но на общей территории — правила едины для всех». Главное — чтобы договорённость была честной, прозрачной, с возможностью обсуждать и пересматривать без угроз и унижений. Обрести себя в хаосе перемен Легко забыть, в суете будней, что для подростка опыт самостоятельности — больно, неловко и страшно. Пространство своей комнаты — это как первая холст, где учишься быть и художником, и критиком. Взрослым хочется подкорректировать мазки, добавить светлого, убрать лишнее, но важно позволить ребенку дописать свою картину самому. Пусть стена укрыта плакатами аниме, снизу валяются кеды, а на полке пылится коллекция значков — эта эстетика для малыша кажется хаосом, для подростка — зоной комфорта. Через эту личную систему мира он учится создавать свой алгоритм уюта, пусть такой не совпадает с родительскими представлениями о прекрасном. Ведь даже взрослым подчас хочется зарыться в свой бардак, чтобы поставить на паузу череду требований внешнего мира. Подросток сталкивается с задачей: понять, кто он, какое у него тело, какую границу он может выставить между собой и другими. Именно здесь особенно остро переживаются попытки вторжения, неважно — с укорами или тушем для ресниц. Пусть даже подросток пока не осознаёт, насколько важно заботиться о себе — шаг за шагом, через внутренние столкновения, ошибки и маленькие победы, приходит собственное понимание ритуала чистоты. Парадокс: чем меньше навязывается, тем легче зарождается желание заботиться о себе — уже не ради мамы или учителя, а потому, что это часть новой взрослой жизни. Остаётся только терпеливо подбирать слова, дверь приоткрывать не только в комнату, но и в ту самую юную душу. Ведь за внешней «неопрятностью» прячутся глубокие внутренние процессы — взросление, борьба за собственность и поиск новой идентичности. Каждый грязный носок напоминает: сейчас происходит главное построение себя. Присмотритесь внимательнее — возможно, прямо сейчас вы стоите у самых важных ворот жизни, где новые взрослые только пробуют себя на ощупь, а у родителей появляется редкий шанс стать не стражами порядка, а проводниками в мир, где чистота — не наказ, а выбор. Может быть, теперь, почувствовав запах чужого взросления, вы заметите за ним совсем не бунт и не лень, а робкую попытку заявить своё «Я». Осталось только спросить себя: что важнее — идеальные полки или честный диалог? И способны ли мы бережно приоткрывать чужие двери, если вдруг… кто-то по ту сторону в них очень нуждается?

Сила, которой трудно радоваться: тайная цена власти над собой и другими глазами великих архетипов

Чего на самом деле боится сильная женщина, когда, сжав зубы, она уверенно шагает в кабинет босса, решительно смотрит в глаза конкуренту, властно отвечает своему ребенку или вычеркивает разделенные бытовые роли в паре? Почему одни женщины будто из стали, а другие — как будто из тонкого стекла, притягиваются к первым и растворяются в их тени? Об этом редко говорят честно — куда удобнее любоваться фантомами успеха или обвинять сильных и независимых во всех смертных грехах. Но вы когда-нибудь задумывались: что, если эта сила — не благословение, а ответ на глубокий внутренний страх? За зеркальной гладью уверенности часто скрывается рваное белье разбитых иллюзий. После этой истории взгляд на женскую силу уже не сможет быть прежним — потому что предстоит встреча не только с архетипами богинь, но и с собственной тенью. Охотница в железных перчатках Представьте себе девочку. У нее острый ум, быстрые пальцы, взгляд, в котором то и дело вспыхивает вызов. Она может быть как героиней бизнес-истории, так и отличницей, для которой лучший друг — это конкурент. Промчимся на мгновение в класс не XX, а XXI века. Там, за партой, девочка быстро решает задачи, старается выйти на сцену первой, жадно учится и никогда не теряет ощущения собственной независимости. Никто не говорит ей открыто, что быть женственной — значит быть пассивной, но мир подталкивает: здесь побеждают те, кто идет напролом. Взрослея, она учится побеждать и забирать награды жизни сама. Улыбки становится меньше, напряжения больше. Вот она — молодая начальница, бизнес-леди, студентка, вскоре и мать, для которой неудача — как змеиный яд. Побеждать становится смыслом, уступать — горечь и унижение. Слово "проиграла" не может быть произнесено вслух. Чем выше взлетает, тем сильнее ощущает под ногами зыбкое основание — а вдруг всё это заслуга не ее собственной силы, а чьей-то ошибки? Это она — современная Артемида. В архетипах Древней Греции Артемида — богиня охоты, девушка, которой не нужна близость, не нужна чья-то опора. Она властна, грозна, но её сила еще и защита от уязвимости. Психологи уверяли бы — где-то за этим бронежилетом логика и соперничество с мужчинами, попытка доказать себе и всем вокруг, что ей подвластно всё, что по праву принадлежит сильным мира (и мужчин). Но разве одно лишь соперничество делает женщину фаллической, магически сильной? Рассмотрите героинь, о которых столько спорят: железная Миранда Пристли, поглощающая бабушка или властная мать. Какую энергию они несут в себе? За этой ледяной хваткой скрывается жгучая тревога — что будет, если вдруг остановиться? Повиснет вопрос: Почему так много женщин ищут власть не ради наслаждения ею, а чтобы не быть никем? Три маски одной тревоги: между богинями и страхом пустоты Сила женщины — всегда диалог с традицией. В какой бы эпохе мы ни оказались, женское предназначение обрастает мифами, а великие архетипы служат не только вечными метафорами, но и сценарием для жизни. Артемида — та, что бежит впереди Артемида не терпит объятий. Она свободна, социально активна, всегда впереди и едва ли позволит себе идти на компромисс с ролью хранительницы очага. В античности она явилась во главе лесных троп, олицетворяя независимость. В современной жизни эта энергия часто узнаваема в женщинах, которые не спешат к семейным огням, а строят карьеру на территории, где раньше царствовали мужчины. Их независимость иногда бывает гармонична, но как часто за ней кроется внутренний холод, отчуждение, а может — и страх не быть признанной женщиной среди женщин, избежав соперничества, и вдруг остаться одной? Особая тревога появляется там, где борьба превращается в способ выживания. Внутренний вопрос такой женщины: если остановиться — не победит ли кто-то другой? Опыт показывает: тревога, которую она глушит работой и победами — страх остаться не нужной никому. Гера — хранительница трона и узды Другая маска — маска Геры, богини-жены. Ее сила проявляется иначе: она принцесса-дирижер, не отпускающая бразды ни в делах, ни в любви. Когда-то она была символом женской мудрости, поводырем за руку в мире отношений, женой, чье слово неоспоримо. Сегодня в образе Геры живут женщины, которые берут на себя все решения дома и на работе, поручая мужу роль вечного мальчика, а детям — роль послушных спутников. В реальной жизни именно такие женщины решают любые вопросы — от семейного бюджета до выбора страны для отпуска, ревнуют и не отпускают ничего из-под контроля. Это, казалось бы, не борьба, а забота. Но, если вдуматься — часто ли эта забота превращается в удушающий контроль? Когда Гера становится слишком властной, даже сильный мужчина теряет свою силу, а слабый — уходит в тень или вовсе исчезает, отступив перед невидимым фаллическим жезлом своей спутницы. В русской культуре этот сценарий особенно узнаваем. Достаточно вспомнить героиню Маргариту Павловну из "Покровских ворот" — она решает всё, муж становится таким же детищем, как и сын — ненужным взрослым мальчиком. Деметра — вечная мать Последний архетип — Деметра, богиня-матерь, чья чересчур горячая любовь своим детям хоть и согревает, но совсем не дает им вырасти. Деметра не способна отпустить своих Персефон, она забывает про свою жизнь, растворяется в детях. Ее забота — это тонкая паутина, в которой невозможно двигаться к самостоятельности. В современном мире таких матерей поощряют: смотреть внуков — долг, главная радость — успехи детей. Но за этим порой скрывается неготовность признать свое одиночество, невозможность найти собственную радость и значимость вне материнства. Когда же дети рвут эту нить и уходят, Деметра страдает не меньше своего чада. Не возникает ли вопрос: Чем платит женщина за власть — и возможно ли быть счастливой, отдавая себя без остатка? Рецепт власти: цена и последствия За нарративом власти и силы всегда тянется полупрозрачный шлейф страха. Если копнуть глубже, то многие властные женщины несут внутри — как мифический Геракл — рану, которую невозможно исцелить замужеством, руководящими должностями и даже детьми. Корни уходят в детство. Если девочке транслируется: любить — стыдно, быть слабой — опасно, отдать себя — значит проиграть, взрослая женщина интуитивно ищет способы овладеть силой. Это не всегда деспотизм или вспышки гнева — порой сила прячется под маской мягкости, женской мудрости и даже готовности к жертве. Но в центре этого стремления — острое неприятие собственной уязвимости, желание быть защищенной от боли поражения. Общество аплодирует, когда женщина достигает успеха, осваивает новые территории власти, заявляет о своих правах и возможностях. Труднее заметить, какую цену порой приходится за эти достижения платить. В бессонных ночах, тревоге за близких, перманентной борьбе за признание. Многим знакомо чувство — стоит немного ослабить хватку, и вся конструкция жизни начнет рушиться. Каждая победа — маленький акт мести самому страху быть невидимой. Но разве только в борьбе — настоящая женская сила? Сильные женщины умеют отдавать, но часто не умеют принимать. Признать свою слабость оказывается делом куда более смелым. Истинное могущество рождается там, где позволяет себе быть не только защитой, но и островком доверия. Почему повторяются судьбы: мужчины в игре сильных женщин Не реже властной женщины в этом уравнении появляется мужчина, который будто бы отказывается быть лидером. Кто-то скажет, что такие выбирают душевный покой и пассивную роль, позволяя любимой взять контроль. За этим часто стоит собственная детская история — тесный союз с властной матерью, невидимая обида на безвольного отца, неподъемная усталость от собственной борьбы с миром. Мужчина, утративший собственную субъектность, начинает жить по чужим сценариям — ходить по дому на цыпочках, соглашаться на все условия, постепенно становясь "вечно маленьким". Осознание этого приходит не сразу — иногда требуется внешняя поддержка, иной взгляд на отношения, попытка выстроить свою территорию, позволяющую быть с женщиной на равных. И если для мужчины ключ к свободе — поиск третьей силы, которая поможет отделиться от материнского контроля (это может быть отец, дедушка, наставник), то для женщины важно разглядеть двойственность силы и мягкости, научиться видеть привлекательное и в собственной уязвимости. Если богиня возвращается домой Мир XXI века предъявляет к женщине двойные требования — быть самостоятельной, реализованной, но в то же время принимать свою внутреннюю женственность как ценность, а не порок. Общество, кажется, уже привыкло к женщинам-лидерам и властным родителям, но внутренний конфликт сохраняется: где заканчивается забота и начинается контроль? Как распознать ту грань, когда желание быть ближе к ребенку или мужу незаметно превращается в борьбу за власть над их душой? Обращение к архетипам не дает универсального совета, но помогает увидеть: за каждой социальной маской прячется страх не быть принятой. Осознав это, можно остановиться на шаг, увидеть себя не только через призму достижений, побед и идеального материнства. Часто лишь тогда возможен диалог по-настоящему — без требований соответствовать, без непрекращающейся внутренней войны. Должна ли сильная женщина отвергать свою силу или ей можно позволить себе быть слабой? Можно ли вернуться из роли Артемиды, Геры или Деметры туда, где любовь и человеческая близость важнее борьбы? Такие вопросы не решает ни одна статья — но кто знает, может быть именно этот текст оказался для вас приглашением найти свои собственные ответы? Поделитесь своим взглядом — быть может, именно ваша история станет началом кого-то нового понимания себя.

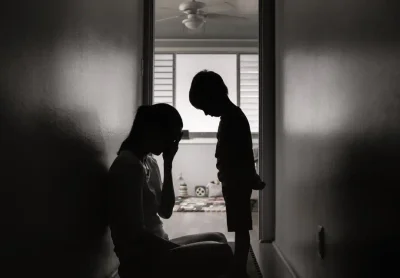

Когда мать есть, но её нет: тайны "живой пустоты" и их отзвук в жизни ребёнка

Представьте себе: раннее утро, мягкий свет стекает по стенам детской, где кто-то только учится смотреть на мир. Рядом — мама. Она меняет пелёнки, тихо разговаривает, придерживает бутылочку. Всё будто бы правильно… но в комнате стоит невидимый холод. Ребёнок сжимает ладошку, как будто нащупывает невидимую стену между собой и самой важной женщиной в его жизни. Эта сцена до странности знакома многим, но редко кто осмеливается назвать происходящее настоящим именем: мать здесь — но её эмоционально нет. Как странный двойник, она может быть внимательна к быту, но для души ребёнка остаётся живой пустотой. Почему так происходит? И зачем об этом вообще говорить — ведь снаружи всё как у людей? Потому что за молчанием этой невидимой стены рождаются самые глубокие тайны нашей взрослой жизни: трудности в отношениях, вечное чувство одиночества, страх быть незамеченным. После этой статьи привычные вещи станут выглядеть иначе. Вы увидите — и, быть может, узнаете себя между строк. Между любовью и холодом: когда мать становится "призраком" Есть вещи, на которые мы смотрим, не замечая сути — как будто скользим по поверхности. Мамы обычно делятся своим теплом, их забота становится невидимой мостовой нашим первым шагам. Но что если мост, ведущий к нам, однажды обрывается в пустоту? В психологии есть удивительно откровенная метафора — "живая мёртвость" матери. Это происходит не из-за злого умысла. Мир ребёнка меняется, когда его мать, раньше живая и отзывающаяся на каждый его звук, натягивает невидимый покров. Она не уходит физически. Она всё так же рядом — готовит каши, читает на ночь, гладит по головке. Но где-то внутренняя лампочка гаснет. Ребёнок смотрит в глаза матери — но в ответ не встречает ни радости, ни тревоги, ни усталости. Там пустота. Почему матери "выключаются" из отношений с ребёнком? Причины тайны сокрыты в самых тёмных уголках женской души. Обычный человек видит картинку: женщина после родов, уставшая, вечно занятая. Но настоящая картина начинается, когда за рутинами проступает невыносимый груз: Депрессия и тихий шторм внутри. Иногда к пустоте ведут глубокие волны послеродовой или хронической депрессии, когда вокруг много заботы, но порой и собственная тень кажется далёкой. Мама живёт, словно сквозь молочный туман: её энергия свернута внутрь. Она может сменить подгузник и уложить ребёнка, но внутренняя река связи обмелела. Боль утраты, которую невозможно проговорить. Есть утраты, про которые не говорят вслух: уход близкого, разрыв, предательство, собственные детские раны, которые вскрылись вновь с рождением малыша. С каждой новой попыткой стать живой для ребёнка, такая мама впадает в штопор: всплывают незажившие травмы, и им становится недосуг настоящего. Наследие — невидимый след поколений. Бывает, что женщина росла рядом с такой же "призрачной" матерью. Она не знает, как быть живой в контакте: её психика по умолчанию прописала скрипт невидимости чувств. Потеря себя за ролями. Иногда в материнстве женщина вдруг теряет себя: "Меня больше нет — осталась только мать". Забота становится не радостью, а точкой стирания личности, и любая попытка вернуть себя воспринимается как измена этому новому статусу. А потому проще замёрзнуть внутри, чем чувствовать постоянную вину. Ожидание идеальности — убийца искренности. Современность подкидывает ещё один фронт: культ "супермамы" — всё успевающей, всегда активной. Настоящие чувства прячутся за красиво выстроенной витриной. Именно за ней и прячется отчуждение: материнское сердце бьётся, но эмоции больше не выходят наружу. Всё просто и ужасающе: мать становится "живой пустотой" не от злости и не по плану. В глубине она сталкивается с чем-то настолько невыносимым, что остаётся лишь спрятаться — и эта прячущаяся часть захлопывает дверь для ребёнка. Детская душа на холодном сквозняке: как "отключённая" мать меняет внутренний мир Как узнать, что для ребёнка важнее — руки, которые кормят, или душа, которая смотрит? Предлагаю почувствовать это на себе. Вспомните самый ранний момент, когда любимый взрослый буквально перестал вас "видеть". Обратите внимание: не слышать и не понимать, а именно не видеть, не замечать именно вас — вашего смеха, обиды, слёз. Что тогда делала ваша душа? Для ребёнка первая встреча с "живой мёртвостью" — всегда как холодная вода по коже. Он не может объяснить, почему что-то не так, но внутреннее одиночество становится новым фоном жизни. Ребёнок не сразу сдаётся. Инстинкты бросают его на поиски спасения: Он будет тянуться к матери ещё сильнее, словно прокладывая мост заново. Некоторые малыши впиваются в объятия, стараются не отпускать даже во сне. Другие, отчаявшись, становятся особенно шумными — крик, яркая мимика, капризы. Это отчаянная попытка "разбудить" маму: "Посмотри, я здесь, оживи меня одним взглядом!" Порой из этого не выходит ничего. Тогда в душе ребёнка начинается настоящее ледяное царство: Он учится быть незаметным, отключать чувства, чтобы не сталкиваться ежедневно с чувством утраты. Постепенно формирует "фальшивое Я" — маску, под которой не болит. Такой человек вырастет умным, удобным, старательным — но в самые личные моменты вдруг не сможет понять, кто он есть на самом деле. В бессознательной попытке вернуть утраченную связь, уже взрослый человек снова и снова будет попадать на "невидимых" значимых людей — коллег, друзей, возлюбленных — и пытаться разбудить их своей любовью. В каждом из них спрятан детский вопрос: "Заметь меня, согрей... хоть раз!" Нет сказочного финала. Иногда ребёнок смягчает боль юмором или фантазией. Иногда — гаснет, замыкается, словно кукла с вынутой батарейкой. И только во взрослой жизни приходит понимание: за этим одиночеством всегда стояла тень некогда любящей, но ушедшей внутрь себя матери. Цена выросшей пустоты: как детский холод звучит во взрослой жизни Вы замечали, что иногда цепляетесь за тех, кто отвечает вам пробелами? Привлекает холод, игнор, некоторый недостижимый идеал? Казалось бы, нерационально: зачем снова и снова искать вниманием того, кто не сможет ответить взаимностью? Но в нашем внутреннем сценарии остаётся невидимая прошивка: "Однажды я достучуcь. Оживлю. Заслужу". Так повторяется вечная драма: В отношениях человек с опытом "живой пустоты" подсознательно тянется к эмоционально недоступным партнёрам, ведь только там, где тепло нужно заслужить, оживает детская мечта быть наконец замеченным. Стремление к одобрению превращается в зависимость: только чужие глаза, оценка или слово доказывают, что "я существую". Стоит этому вниманию исчезнуть, как внутри поднимается шторм тревог — иногда невыносимых, как обрыв связи с кислородом. В сфере денег повторяется похожий мотив: успех, финансы становятся не просто целью, а способом доказать мирy (и прежде всего себе): "Я есть. Я могу быть заметен". Человек может бессознательно тратить ресурсы на невнимательных партнёров или всё отдавать, чтобы, наконец, получить обратную связь. Но если дедалги так и не возвращаются из долгого полёта — включается механизм самосаботажа: "Получать много — больно, небезопасно, мне нельзя". И деньги, и успех исчезают, оставляя ту самую внутреннюю пустоту. Это не приговор, но подсказка: та ли часть души вами рулит, которую вы хотели бы видеть в капитанском кресле? Можно ли согреть то, что замёрзло когда-то: путь от пустоты к живой связи Казалось бы, если корни проблемы такие древние и тонкие, что с ними делать? Неужели всю жизнь носить внутри этот "ледяной сад"? Иногда первый шаг рождается из простого наблюдения: осмелиться обнаружить пустоту — и назвать её по имени. Ведь только признав, каково это быть ребёнком "живой пустоты", взрослый наконец приобретает шанс вернуть себя, свою способность чувствовать, откликаться и выбирать связь. Со временем можно научиться замечать свои потребности, просить внимания, не боясь быть "слишком нужным". Можно разглядеть себя настоящего, с его уязвимостью, жаждой отклика, но и с мягкой нежностью к себе. Иногда даже принять, что внутри был когда-то холод — это уже начало тепла. Вы когда-нибудь встречали взгляд без отклика, пустоту в глазах того, кто должен был быть самым близким? Что осталось у вас после этой встречи — стремление бороться или привычка закрывать душу? Жизнь даёт возможность переписать внутренний сценарий. Но для этого нужно хотя бы раз позволить себе увидеть — ту тень между заботой и безразличием, что прячется в каждой семье. Быть может, после этого текста вы станете чуть более внимательны к себе и к тем, кто ждёт вашего взгляда — настоящего, живого. Попробуйте оглянуться — есть ли вокруг кто-то, кто ждёт, когда вы на него посмотрите по-настоящему?..

Почему "Сам решу" звучит неуверенно: тайный узел материнской любви и взросления сына

Что скрывают короткие фразы, повторяемые в прямом эфире? Почему иногда взрослый мужчина теряется в компании собственной матери, словно подросток на первом свидании? Вас когда-нибудь поражал этот парадокс: человек, у которого, казалось бы, всё под контролем, внезапно показывает себя растерянным мальчиком, когда рядом мама? В этом тайном механизме — пружина, вокруг которой наматываются жизни куда большего числа людей, чем кажется на первой взгляд. И вот один из тысяч неслучайных примеров вырывается в свет — чтобы мы по‑новому взглянули на знакомую до боли картину: мать и взрослый сын. Что движет ими, и что на самом деле звучит в повторяемом "Сам решу"? Когда взрослый становится снова мальчиком Представьте себе: яркие огни студии, ведущие с острыми вопросами и, конечно, две фигуры — мать и сын. Одна уверенно держит микрофон и внимание зрителей, другая — её тень. Если вы посмотрели фрагмент с участием Розы Сябитовой и её сына, то, возможно, ощутили этот неловкий контраст сильнее, чем ожидали. Слова ведущего словно мостят дорогу к выходу — "какие девушки вам нравятся?" — и тут же туман закрывает тропу. В растерянности сын бросает защитное заклинание: "Сам решу". Казалось бы, логично: взрослый, его жизнь. Но в словах — ироничная бессилие, чуть ли не выкрик на грани детской обиды. А тут ещё материнский ореол — взгляд, перебивающее слово, похвала и критика вперемежку, поцелуй на публике. Публика, конечно, смеётся — не всегда добродушно. Были и обидные прозвища, и ироничное "мамкин решала". А между тем в этих кадрах отражается драма многих семей, в которых границы между близостью и удушающим контролем размыты до прозрачно-болезненного состояния. Как же получается, что вместо самостоятельной взрослости возникает вот такое "Сам решу", за которым — ни слова о настоящем желании? Сила, что удерживает, и страх потерять: материнский узел Давайте разглядим этот семейный узел поближе — как если бы изучали древний артефакт, покрытый веками пыли. В каждой семье, где мать и сын оказываются слишком близки, нити запутываются по‑своему, но обычно корень уходит к невозможности отпустить и быть отпущенным. Иногда всё начинается с трагической или просто сложной истории: долгожданный ребёнок, утеря, угроза жизни, одиночество женщины — а потом, возможно, и утрата мужа, суровые испытания 90-х, травмы детства самой матери. Всё это — словно перчатка для руки матери, держащей сына особенно крепко. Иногда настолько крепко, что даже взрослая мужская рука не может вырваться и заявить "я сам" настолько, чтобы в это поверили все — и первый среди них, сам сын. Подобное положение не редкость: атмосфера гиперопеки, желание "защитить от всего мира", совмещается с убеждённостью, что "без меня ты не справишься". Сын в такой семье как бы живёт в тепличных условиях: его желания угадывают раньше, чем он их ощутит. Вместо естественных ошибок и побед, за него делают шаги, а если он вдруг дерзнёт идти наперекор — возникает страх потери, конфликт и снова сплетается тот самый узел. Мама повторяет: "Я просто хочу тебе самого лучшего!", но зерно этого послания не питающее, а удерживающее. И вот взрослый мужчина, а внутри — растерянный подросток, только вылезающий из родительской ракушки. Он не говорит, ЧТО хочет, потому что никогда по‑настоящему не учился желать для себя, а не "для мамы". Отец — присутствует ли он, даже если его нет? Многие думают, что отец должен быть просто рядом. На самом деле, всё куда тоньше. Роль отца — будто щелчок выключателем: однажды в детстве появляется ощущение, что ограничения бывают не только материнские, что есть нечто помимо их близкой симбиотической связи. Фигура отца — это не всегда конкретный человек, её может заменить страсть матери к работе, увлечению, большой мечте или новым отношениям. Важно, чтобы у женщины было "третье", кроме сына. Когда эта функция слаба или отсутствует, у мальчика остаётся лишь мать, как центр его вселенной. При этом изначально тандем мать-ребёнок невероятно прочный и необходимый, но застывание на этом этапе приносит боль обоим. Мама словно не только мать, но и друг, напарник и даже тот, кто мешает сыну выйти за пределы её орбиты. Пример из жизни Сябитовой — не исключение: потеря отца в раннем возрасте пришлась на период, когда мальчику особенно нужен был пример внешней силы, что устанавливает границы "ты — здесь, я — там". Когда такой силы нет или она недостаточно ясна, мальчик становится вовсе не самостоятельным мужчиной, а продолжением материнской воли. Случай Дениса это хорошо иллюстрирует — о нём почти ничего не известно, кроме кратких строк: не построена карьера, не заведена семья. Его отношения с женщиной старше — тоже деталь немалая: это подсознательная попытка найти в партнёрше "уход", который давала мать, но одновременно — длинная тень того самого неосознанного узла. Желание или протест? Что звучит в "Сам решу" В каждой фразе, повторённой Денисом на шоу, есть не только просьба о самостоятельности. Там — ещё и протест. Пожалуй, именно отчаянное сопротивление звучит громче всего: "Пусть хоть сейчас не вмешиваются!" — почти крик, но голос всё равно предательски срывается на оборонительную интонацию. Этот парадокс прекрасно переживается не только мальчиками в гиперопекающих семьях, но и многими из нас, кто пытается выйти из-под влияния слишком сильных или требовательных родственников, учителей или даже друзей. Вроде и взрослый, права есть, возможности тоже, а ощущение собственного желания — что-то далёкое и почти пугающее. Что же происходит в такие моменты? Мужчина внутренне разделяется на две половинки: зависимый сын и протестующий взрослый. Первая часть хочет получить одобрение, признание, второе — вырваться и наконец сказать не "Сам решу", а "Я хочу вот этого, и готов за это отвечать". Именно так произрастает трагикомизм ситуации: понятие собственной воли не построено, а все, что остаётся — грубая мемная оболочка. Но и она важна, потому что здесь впервые происходит публичная (пусть и неуверенная) попытка обозначить свои границы. Можно ли развязать узел? Каждый из нас хотя бы однажды оказывался в похожей ловушке. Как только перестаёшь отличать свои желания от продиктованных заботой, как только права становятся не задачей, а тенью — появляется это странное ощущение пустоты. "Чего ты на самом деле хочешь?" — вопрос, который многих ставит в тупик. Не всегда нужно сразу рвать все связи — иногда нужна пауза. Настоящая сепарация — это не разрыв со скандалами, а постепенное признание права на свою ошибку и на свой поиск. И главная храбрость тут — отпустить обеим сторонам. Маме — позволить сыну ошибаться без страха за его будущее; сыну — научиться говорить не "сам решу", а "я знаю, чего хочу" и быть готовым нести за это ответственность. Парадоксально, но именно когда мать перестаёт держаться за сына, он становится ей ближе уже как взрослый человек. Это трудно, это всегда больно — но иначе не работает ни любовь, ни взрослость. Чего вы на самом деле хотите: за себя или за других? И готовы ли вы услышать правду в ответе, который не всегда будет совпадать с вашим ожиданием?