Статьи по тегу "память"

Тайная география нашего Я: как история прорастает сквозь каждый день жизни

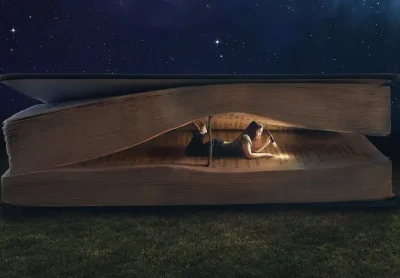

Случалось ли вам останавливаться посреди совсем обычного дня — в автобусе, на кухне утром за кофе — и внезапно чувствовать необъяснимую тяжесть или удивительно проблеск радости, будто этот момент несёт в себе нечто большее, чем просто сегодняшний миг? Как если бы в вашей поступи звучали шаги не только ваши, а целого хоровода теней, предков и героев, ушедших в туман времени… И здесь начинается тема, запрятанная чуть глубже, чем новостная лента или разговоры на кухне. Почему история — это не просто что-то внешнее: школьная программа, даты и фамилии, а нечто, что — без лишних декораций — живёт внутри каждого из нас? Почему события давно минувших дней способны проходить по нашим нервам, влиять на решения и даже прокладывать путь нашим чувствам и ошибкам? Те немногие, кто однажды заглянул сквозь этот «замочную скважину» времени, уверяют: за обычными проекциями прошлого скрывается сеть живых связей, тайных причин, невидимых нитей. И стоит приглядеться повнимательней, как вдруг понимаешь — история не учительница, что строго журит за двойки, а незримый сценарист, нашёптывающий нам слова, которых мы сами ещё не знаем...✨ Поговорим об этом языке без слов подробнее — и попробуем понять, чья тень гуляет у нас за плечом, когда мы стоим перед выбором, движимые не только сегодняшним ветром перемен. Следы невидимых путей: почему память о прошлом не уходит Вдохните чуть глубже. Представьте себе, что идёте по улице старого города. Камни мостовой подступают к вашим ногам, и если прижаться к прохладной стене, легко вообразить — здесь были тысячи таких, как вы. Дворники империй и бунтовщики, мечтатели, кузнецы судеб, чьи имена растворились, а поступки плещутся эхом в каждом изгибе улицы. В этом и кроется первый, малоявный парадокс: история — вовсе не кладбище забытых героев. Она — наше продолжение, инструмент, который передаётся из рук в руки. Ведь люди веками не так уж менялись — их страсти, желания, страх потерь и тяга к великому, как и тогда, когда писались толстые летописи, пронзают современность. Знакомый нам ещё из школьных времен лейб-мотив «история — учительница жизни» раззвучит новой тональностью, если рассмотреть её не как академика с указкой, а как собеседника за одним столом. Пожалуй, впервые в жизни каждый из нас осознаёт: большой мир — это не отдельная страна за три моря, а тонкая паутина событий, где чужая беда или успех способны разбудить внутри нас неосознанную реакцию, будто царапнув за нерв. Историк Ольга Лебедева, археолог с тонким чутьём на смыслы, замечает: «Всё слишком рядом и слишком взаимосвязано». Столетиями траектории человека вроде бы повторяются, меняясь лишь одежда и декорации. Но за привычными вопросами «что, где, когда?» скрыт всегда актуальный — «почему?». Лишь спросив его честно, обнаружишь, как цепочка чужих драм и надежд выводит к нам — в самый центр текущих переживаний. Едва человек шагает на незнакомую землю, стоит ему попытаться нащупать температуру её прошлого, и жесты местных становятся ему понятней, а настроения — предсказуемей. Одно словечко, случайный взгляд — и вдруг понимаешь: чужая история больше не чужая. И если ты не зритель, а соавтор, — ты чуть безопасней в хаосе мира. В этом удивительно простое знание: знать историю — значит, видеть длиннее. Дважды подумав, прежде чем делить события на «черное» и «белое», открываешь в себе не только рассудок, но и внутреннего навигатора, помогающего отличить ложь от достоверности. Это личный капитал, он же щит от манипуляций, и источник той силы, что позволяет устоять, когда поток информации сбивает с ног. 🧭 Но есть другой слой, скрытый глубже физики родного дома… Голоса невидимых предков: зачем семейное и коллективное прошлое в нас живёт Вспомните, приходилось ли вам ловить себя на странных привычках или чувствах, источники которых трудно вспомнить? Почему вдруг, попав в стресс, вы скупаете килограммы круп, или отчего каждая ссора вызывает лавину эмоций, будто она не только ваша? Психолог Гузель Махортова предлагает прислушаться: в нас живут не только наши личные воспоминания, но и целые пласты «памяти рода». Эта память напоминает заброшенный сад: какие-то растения политы заботой, а какие-то — давно не вспоминались, но корни их всё равно пробиваются сквозь землю и крепко держат нас на месте, даже если мы хотим пуститься в свободный бег. Мировая история — это полотно, но семейная — тот самый невидимый узор, по которому вышиваются главные сюжеты нашей жизни. Не зря трактаты глубинной психологии утверждают: каждый человек — будто капля, в которой отражается весь океан его семьи, города, страны. Травмы, страхи, мечты — многое из этого мы, как оказалось, не выбирали. Часто, отвечая привычной реакцией на реальность, мы неосознанно воспроизводим воспоминания чужих потерь и триумфов. Если бабушка пережила годы голода, во внучке нервы становятся натянутыми струнами при любом упоминании нехватки еды. Если прадед отвечал на агрессию заледеневшим молчанием, то даже спустя десятилетия потомки будто наследуют эту способность растворить эмоции в ледяной тишине. В каждый момент истории страны, когда рушились уклады, разрывались семьи, закладывались новые ценности, личная и коллективная психика впитывала эти потрясения, словно сыпучий песок впитывает дождь. То, с чем мы порой безуспешно боремся в себе — не только наши грехи, но и отпечатки давних катастроф. Вот почему знание собственной истории, и общей, и семейной, — не повинность, а ключ к пониманию: чьи мечи и чьи слезы становятся невидимыми нитями наших поступков. Юнг однажды заметил, что наше бессознательное — это, как погреб, где в полумраке стоят сундуки разных эпох: личные, семейные, общечеловеческие. И если не открыть парочку из них, не перебрать старые письма, неожиданно можно стать заложником не своих, а чужих сценариев. 🗝️ Но присвоить эти сюжеты — не значит навсегда носить их на плечах. Принять, что они есть, и позволить им отойти на второй план там, где время действовать самим. Территория силы: можно ли обратиться к истории за опорой Обратим взор в самое сердце череды испытаний — туда, где граница между «я» и «они» почти невидима. Существует ли в истории рецепт для внутреннего роста, устойчивости, способа не только справиться с прошлым, но и преобразить его в ресурс? Попадая в водоворот новых событий, человек часто замечает, что его реакции — словно эхо далеких историй. Вот профессионал рассыпается на работе — и сам удивляется, откуда в нем этот перфекционизм: возможно, родительское детство было пронизано идеей выживания длиной в поколение. Вот внезапно полезно становится вспомнить не негатив, а величие — ту часть опыта семьи и страны, которую стоит считать не обузой, а «живой водой». Ведь если у рода были герои и победители, почему бы и себе не позаимствовать этот навык справляться! История страны, региона, рода — не просто место для поиска объяснений неудач. Это хранилище рецептов выживания, творческого импульса, даже юмора и лёгкости, которыми умели преодолевать невзгоды. 🌱 Тут важно пройти тонкой разницей: запуская в себя поток исторического опыта, чуть отступить — не стать слепо рабом прошлого, а внимательно выбрать из него то, что даёт силу. В самый тяжёлый момент полезно вспомнить: там, где кто-то уже когда-то смог, есть дорога и для тебя. Семья, страна, культурное сообщество — не страшные призраки, а тот самый невидимый штаб поддержки, который может помочь, если правильно его понять. Как говорил один мудрый автор: «Мы несем своих предков не на плечах — мы в них укореняемся». Именно оттуда, из уважения к своему прошлому, но с правом свободы, начинается способность себя реформировать, отпустить тревогу или кулуарный гнев, не перекладывая всю вину на невидимые истории. Такова цена взросления — разглядеть свою силу за отголосками вековых страхов, почувствовать вкус победы собственного выбора. Внутри времени: зачем современному человеку знать историю Когда ритм эпохи ускоряется, расстояния исчезают, мы будто вновь и вновь пробиваемся сквозь клубок событий, где «то, что было вчера», становится рецептом для «как поступить сегодня». 🕰️ Временами кажется: к чему нам прошедшее — ведь только сегодняшний миг требует ответа. Но стоит задержаться взглядом подольше, отпустить завесу спешки, и тогда начнёшь чувствовать: события других стран, взгляды чужих людей, даже личная семейная хроника — это не только груз. Это подсказки на каждом перекрестке судьбы. Опыт показал: когда мы знаем карту дорог, по которым ходили наши бабушки и деды, уверенность приходит быстрее. Когда понимаем, откуда возник у соседа тот или иной взгляд на добро и зло: строим диалог, а не стену. И если случится оказаться в воде новых мировых бурь — уже не тонешь, а учишься плавать по-новому. История не даёт гарантий. Но она рисует на внутренней стене подсказки, которые могут стать и ключом, и спасательным кругом. Главный парадокс: прошлое, принятое с любовью и любопытством, делает нас не рабами, но свободными. Потому что позволяет не повторять ошибок, выбирать стратегии попрочнее и не теряться там, где вдруг становится очень больно или страшно. Знать себя — значит знать путь, по которому шли до тебя, и быть готовым идти иначе, если мир попросит другой тропы. Мост над нами: что случается, когда история перестает быть мёртвой Историю можно изучать из учебника, мерить тоннами томов, смотреть глазами героев кино. Но только когда она невидимо оживает — в вас самих, в ваших решениях, в умении принять и преодолеть — происходят настоящие перемены. Новые вызовы — новые ответы, и каждый склонённый над страницей прошлого человек становится одновременно и летописцем, и продолжателем древних замыслов. Разглядеть, где оканчивается чужая история и начинается твоя собственная — задача куда сложнее, чем запомнить даты. Но и награда за неё несоизмерима: появляется ощущение, что ты не в одиночестве. Ты не странник, затерянный в потоке времени, а создатель нового смыслового ландшафта, где прошлое и настоящее перестают спорить, а начинают разговаривать на равных языках. И вот уже совсем иной человек выходит утром на улицу: в его походке — тишина печалей и радостей целого рода, а в голосе — чуть больше уверенности, меньше страха и больше надежды. На этом перекрёстке истории и личной судьбы нам остаётся лишь остановиться — и спросить себя: если наши решения и чувства — не только результат сегодняшних забот, то каким быть человеку, который знает цену своему прошлому? Какую историю ты захочешь рассказать о себе — и передать дальше?.. 🌌

Тайна жизни после смерти: что на самом деле скрывает мультфильм «Тайна Коко»?

Чувствовали ли вы когда-нибудь подступающее к горлу ощущение неотступной тоски в тот самый момент, когда по всем законам жанра нужно, напротив, плакать от счастья? 🍬 Представьте: яркое веселье, пестрые бумажные гирлянды, смех и музыка, но за этим фейерверком прячется нечто гораздо более глубокое. Пять лет назад в прокат вышла «Тайна Коко» — мультик, который можно принять за безобидную семейную сказку, если не смотреть слишком пристально. Те, кто рискнул заглянуть за первые ноты гитары и блеск алтарей, обнаружили там мир, в котором смерть гораздо дружелюбнее, чем мы привыкли думать. Немногие всматриваются в происходящее: за праздничной анимацией, за детскими лицами героев, за привычными ритуалами и улыбками прячутся вопросы, которые взрослые обычно отодвигают на потом — до первой серьезной утраты, до той самой ночи, когда хочется знать: а что дальше? После этого путешествия вы вряд ли посмотрите на страх, расставание и уход так же, как раньше. Когда просят вспомнить — или загадка второго мира Где находится та самая точка, в которой человек перестает быть просто именем и датой на фото? «Тайна Коко» — это не только про мальчика Мигеля, для которого жизнь — музыка, упрямство и семейные запреты. Это — о странной, зыбкой грани между нашим миром и миром ушедших. Мигель отправляется туда, где, по старым обычаям, никто не должен задерживаться, но именно этого мы все, так или иначе, подсознательно ищем: увидеть снова кого-то, кем был заполнен наш дом, наши рассказы — наши сердца. Эти мексиканские традиции — День мертвых, Dia de los Muertos — превращают память в настоящий мост между эпохами. Алтарь, фотографии, лепестки бархатцев и запах угощений — только декорации. Настоящее действо происходит где-то глубже: живые рассказывают истории про умерших, спорят и поют, так что мертвых будто выдергивают из небытия обратно в семью, хоть на один вечер. Погоня за собственными отпечатками в чужих воспоминаниях — не новость для психологии. Еще Ирвин Ялом писал: мы уходим дважды — когда умираем и когда нас забывают. По этому принципу устроен и потусторонний город из «Коко»: пока о тебе помнят, ты не исчезаешь. Это правило пугает и одновременно дарит надежду. Как бы ни складывалась жизнь — оказывается, ее можно продолжить проживать в поступках, в разговорах, в взглядах своих потомков. Мы строим свою память, словно сложный орнамент — оставаясь в мире даже тогда, когда сами перестаем осязать детали. Возможно, именно это знание успокаивает многих: кружева воспоминаний живут дольше самой жизни. И если смысл в том, чтобы оставить после себя что-то, что еще долго будет колыхать поверхность — как круги на воде? Время праздновать и плакать вместе — зачем нам ритуалы Яркие мосты из лепестков, вкусные блюда и вся семья в сборе — всё это можно было бы принять за красивое клише, если бы не скрытый в этих сюжетах негромкий урок. Ритуалы нужны не только для того, чтобы поблагодарить ушедших. Они нужны нам — живым, чтобы заново обнаружить: смерть не всегда страшнее, чем одиночество. Острова Сулавеси в Индонезии живут своей жизнью: раз в несколько лет там буквально выкапывают умерших, наряжают в новую одежду, знакомят с родственниками, разрешают им на миг снова стать частью плотской обыденности. Для цивилизованного зрителя это звучит дико, но принцип тот же, что и в мультфильме: ритуал соединяет то, что рассыпалось, напоминая, что связь не кончается последним днём. Праздник Dia de los Muertos — неница для утрат, как принято считать на севере Европы или в России; это день, когда радость сильнее, чем страх. Мертвые приходят поймать запах любимой еды, увидеть, каким вырос внук, и удостовериться, что сами остались в памяти — даже если не всегда заслужили этого при жизни. В таких событиях не только утешение для умирающих, но и прощение для тех, кто остался: сейчас мне позволено говорить с ушедшим, делиться новостями, даже злиться на него — и оставаться при этом частью рода. Порой важно чувствовать, что вместе — проще. Ведь одиночество в толпе родных порой страшнее критика, чем даже мысль о собственной смерти. За коллективным «мы помним тебя» скрывается шанс не кануть в безвестность. Там, где отсутствует ритуал, уходит и чувство сопричастности. Не случайно в «Тайне Коко» есть те, кого уже никто не вспоминает — они растворяются, исчезают, остаются малозаметным предупреждением: не забывай свои корни, иначе сам рискуешь раствориться в тени чужого забвения. Когда прошлое не дает дышать — крепкие ниточки гнева и обиды Герои мультфильма учат не только помнить и любить, но и злиться. Имельда — прапрабабушка Мигеля — заморозила семейную боль настолько, что страшная тайна стала едва ли не членом семьи. Вот он — вечный спутник: никто не поет, никто не смеет даже упомянуть музыку. Всё ради того, чтобы не вспоминать, ради забвения, за которым короткая, но обжигающая обида. С историй Имельды легко узнать свой собственный опыт — развод, предательство, потеря, даже ссора, которую тянет не вспоминать. Как часто злость становится удобной формой горя, когда проще сердиться, чем признать слабость? Как многие поколения живут в тени чужого гнева, боясь даже заговорить о причинах? В какой-то момент герои узнают: причина трагедии далеко не такова, как они себе внушили. Однако злоба не отпускает — даже после правды. Это узнаваемое чувство: гневаемся на ушедших — за то, что оставили, за то, что пришлось сталкиваться с новыми трудностями, выстраивать жизнь иначе. Злость на потерю — чувство паническое, но естественное. Мультик говорит без нотаций: позволь этому быть. Горе — как палитра, где не только скорбь или печаль, но и буря злости, иногда даже несправедливости к тому, кого нет рядом. Секрет здесь прост: не утаивать, не стыдиться — так болезненно, но и целительно. Ведь иначе рана остается открытой — на годы, на поколения. Когда тайна — цемент семейного фундамента Почти до самых последних аккордов мультфильма героев держит в заложниках одна-единственная тайна. Кто же был тот, кого так старательно забывали? Почему его не хватало? С чем ушел он сам — и что передал, сам того не осознавая, дальше по ветвям рода? тайны — вещь деликатная. Часто кажется, что табу молчания хранит семью от боли, но на деле цементирует раскол внутри, пусть и невидимый внешнему глазу. «Тайна Коко» показывает: когда правда открывается, даже если она болезненна, освобождается место для новых чувств и для сопереживания. В жизни каждый хотя бы раз сталкивался с замалчиванием: вопросы, которые нельзя задавать, истории, которые обрывают на полуслове, настороженные взгляды за семейным столом. Однако вскрывшаяся правда — даже если она горька — словно впускает свежий ветер: вдруг становится проще дышать. Как странно: иногда, чтобы двигаться вперед, нужно рискнуть узнать то, чего, кажется, не хочешь знать. Пускай даже в последние дни тех, кто повидал слишком многое — как Коко, погружающаяся в забытье. Стоит только напомнить ей мелодию из детства — и возвращается целый мир: лица, слова, обрывки любви, которую она когда-то получила, и которую могут наконец получить её потомки. Жизнь на кончиках пальцев — момент встречи с неизвестным И вот, к финалу — тот странный момент, когда умирающий словно уже уходит, но вдруг возвращается на миг в прошлое, чтобы оживить забытое. Этим «мостом» служит забота, любовь, шепот родных — и, конечно, музыка. В моей памяти — как в истории Коко — живет бесконечно много личных историй про последние слова, песни и запахи, которые возвращали человека из сумрака для короткой, но такой ценной встречи. Музыка — это якорь, призывающий душу снова коснуться жизни, даже если осталось совсем мало сил. Надежда — это голос, который не до конца затих. Учёные всё больше пишут о лечебной силе воспоминаний. Простая мелодия способна проложить дорогу к умирающему сердцу, вернуть в этот мир, даже если на считанные секунды. Любовь, ласка, забота — ни одна техника не заменит того, что могут сделать теплые руки, запах хлеба или шёпот родных в полутёмной комнате. Когда сказка — не только сказка «Тайна Коко» — это не только про уход, но и про возвращение. Про то, как долго мы можем держать за руку тех, кто стал для нас миром, и как важно, чтобы рука эта не пустела даже после того, как кажется — всё кончено. Возможно, за анимацией, за ребёнком и памятью стоит то, к чему мы все когда-нибудь подберёмся, как к закрытой двери. Какую мелодию мы хотим оставить после себя? Помнят ли нас такие, какими мы действительно были? Останется ли тёплый след в руках любимых, даже если память уже начинает стираться? Оставляю эти вопросы для каждого, кто рискнул смотреть не только сквозь экран, но и сквозь привычное отношение к утрате. Вдруг настоящий секрет жизни — вовсе не в её длине, а в том, как зажглась свеча памяти в чьём-то сердце…

Мозг под защитой: тайная алхимия памяти, или почему самые умные тоже забывают

Кто из нас не переживал этот неприятный момент? Мороз по коже, раздражение, едва ли не паника — и все из-за одной фамилии на языке или очередного, кажущегося незначительным, забытого дела. «Случайная вещь», — отмахнётся большинство. «Признак усталости», — пожмёт плечами другой. Но где та тонкая грань между обычной забывчивостью и тем, что может изменить всю ткань нашей личности? Почему наш мозг, столь совершенный и загадочный, иногда подводит даже самых блистательных умов? Не так много людей решаются заглянуть в закоулки этой проблемы — чаще предпочитают не думать, скрываться за рабочей суетой, юмором или даже гордой независимостью от „мелочей“. Но именно там, под покровом ежедневного хаоса, тихо зреют важнейшие вопросы человеческого существования. Позвольте мне стать вашим проводником в эту тайную лабораторию памяти. Спускаясь глубже, мы увидим: за застывшей маской рассеянности скрывается совсем не безобидная игра — и результат этой партии во многом зависит от тех решений, что мы принимаем сегодня. После этой истории, обещаю, даже самая простая забывчивость приобретет для вас новый смысл. Когда мозг творит чудеса (и иногда забывает, как это делается) На пыльной кафедре института, в окружении книг и запутанных заметок, профессор биологии Василий Степанович однажды рассказал своим студентам историю. Однажды он наблюдал, как его коллега, блестящий ученый, утром на автомате выпил две чашки кофе, забыл ключи в шкафу, а затем трижды возвращался за забытой флешкой. Казалось — усталость. Но именно у таких людей, с кипящей под кожей энергией мысли, время от времени происходят удивительные сбои. Существует миф, что сильный ум — гарант вечной ясности. Но на самом деле мозг каждой личности непрерывно сражается за целостность своей памяти. Представьте себе: миллиарды нейронов, сплетённые в сложнейшую сеть, ежедневно вынуждены сортировать информацию, выбирать, что важно, а что можно оставить за бортом. В отличие от сердца или печени, которые дают о себе знать остро и сразу, мозг наш — крепкий игрок в покер. Он умеет долго скрывать изъяны, а когда сбой становится заметен, часто бывает поздно. И вот тут возникает первый, едва слышный вопрос: Что если наши милые забывания — неслучайны? Память устроена так, что в ней тесно переплетаются ежедневные заботы, культурные привычки и глубинные страхи. Многие болезни уже поджидают за поворотом времени: деменция, болезнь Альцгеймера, потеря когнитивных способностей. Это не только медицинская, но почти мистическая проблема — где грань личности и её распад? Теряя воспоминания, человек теряет себя. Но не всё так фатально. Алхимия нового опыта: для чего мозгу нужны неожиданные маршруты В старинном прованском городке, покрытом желтым светом фонарей, жила когда-то скрипачка по имени Мадлен. Каждый день она прогуливалась по одному маршруту, здоровалась с одним и тем же булочником, играла одни и те же этюды. Её ум был точен, но постепенно стал ровным и предсказуемым — ноты больше не волновали. Зато её сестра Клара — художница-авантюристка — каждый вечер искала новые улочки, говорила на смеси трёх языков и меняла кружки друзей, как наряды. Исследования объясняют суть их отличий. Мозг, который раз за разом выходит из зоны привычного, будто тренирует мышцы. Решая нестандартные задачи, встречаясь с неизвестным, он создает запас прочности — назовём это «когнитивным резервом». В критические моменты именно этот резерв позволяет Кларе находить себя даже в трудных, почти мистических ситуациях: когда часть памяти вдруг начинает ускользать, остальные её „острова“ вытягивают на поверхность воспоминания, мысли, смыслы. Наука давно подметила: новые знания не просто украшают нашу жизнь антуражем новизны, они по-настоящему спасают мозг. Чему бы мы ни учились — забытой песне детства, второму образованию или премудростям ремонта велосипеда — наш ум буквально меняет структуру, укрепляя позиции. Спросите себя: Когда в последний раз вы делали что-то впервые? Вот почему иногда самое мудрое — не отдавать себя на откуп рутине. Новизна — не каприз, а беспроигрышная страховка от невидимых утрат. Перепутанные провода: почему мозгу нужна смена ролей Среди шумных московских улиц живет Нина, бухгалтер до мозга костей. Её стол идеально аккуратен, а память — как архив. Но вот беда: в последние годы она всё чаще ловит себя на том, что не может вспомнить не только слова новой песни, но и рецепт любимого бабушкиного пирога. «Это возраст», — говорит она себе, чтобы не тревожить родных. Но вот однажды дочь записывает маму на кружок гончарного дела. Тёплая глина, чужая пластика — ничего не напоминает о привычных формулах. Сначала каждое движение — на грани ошибки, но с каждым днём рука становится увереннее. И вот перед Ниной встает её первая ваза — неровная, упрямая, но живая. Вместе с ней что-то просыпается внутри: память будто бы расцвела новыми нитями. Почему мозгу так важно менять область активности? Медики знают: после двадцати восьми лет наш серый кардинал продолжает тренировать только те зоны, которые реально востребованы. Забрасываете итальянский — спустя пару лет даже любимый акцент исчезает, а старое танго отплясывается только в снах. Самое интересное: чтобы строить новые связи, мозгу нужно переключаться между разными задачами. Офисный житель? Смело отправляйтесь на пробежку, попробуйте лепку или гитару. Фитнес-инструктор? Погружайтесь в океан математических загадок или загляните в историю архитектуры. Ваш ум — не дом, где заселяют только одну комнату. Чем чаще вы„ отрываете обои “ и делаете перепланировку, тем крепче становится весь „фундамент“. Язык, что строит мир внутри: магия иностранных речей Они сидят за столом вдвоём — пожилой пассажир поезда и молодой переводчик. Старик рассказывает о французских виноградниках, а парень, ловя слова, пытается их передать на другом языке. В этот миг за простыми фразами разворачивается невидимый спектакль: в мозгу оживают образы прошлого, запахи, чувства. Процесс изучения языка — будто настоящее воспитание внутренней вселенной. Шипящие и гортанные звуки тренируют не только память, но и внимание, гибкость ума. Каждая новая фраза — прыжок через „нейронную реку“, искра для новых связей. Парадокс: как только мы окунаемся в другую язык — с её несхожей логикой, культурой, ритмом — мозг будто получает билет в страну вечной молодости. Даже если никогда не покинете свой город, изучение языков дарит вам неисчислимое количество „жизней“ внутри себя. К тому же, исследования доказывают — люди, для кого новые языки становятся привычкой, чуть дольше задерживают у порога деменцию и лучше справляются со стрессами. Неважно, французский это, испанский или язык жестов, суть одна — вы не только общаетесь с миром, но и заново „разговариваете“ сам с собой, возвращая к жизни прошлое, творя будущее. Там, где рождается креатив, рушатся старые стены Представьте сцену: шумная мастерская, где студент-архитектор впервые держит в руках кисть. Боязнь первого мазка, трепет — и вдруг неожиданное облегчение. В голове возникает новый пейзаж: цвета смешиваются, линии самопроизвольно плывут. В этот момент, на стыке хаоса и порядка, волшебным образом начинают взаимодействовать полушария мозга. Ошибочно думать, что творчество — удел избранных. Танец, музыка, лепка, пение, стихи — всё это уникальная тренировка для разума. Правое полушарие поднимает бурю воображения, в то время как левое выстраивает планы, придаёт мечтам материальную форму. В неоклассических рамках наш мозг действует как гениальный дирижёр большого оркестра: вот импровизация, а вот строгая партитура. Чем больше таких творческих „разрывов шаблонов“ — тем стабильнее результат. За недавними научными открытиями стоит удивительный факт: активное воображение запускает процесс нейрогенеза — появление новых нервных клеток. Это значит, даже самые хрупкие связи памяти можно „рукотворно“ возродить. И если вам кажется, что с возрастом творить не время, взгляните на хронику: лучшие романы, удивительные картины и самая искренняя музыка рождаются, когда за плечами десятки прожитых лет и множества забытий. Между „перегореть“ и „переродиться“: тайна отдыха для мозга Однажды, ещё в школьные годы, я наблюдал за тем, как мой учитель литературы внезапно замолкал середине урока, устремлял взгляд в окно и словно проваливался в иной мир. Позже он объяснил: „Мозгу нужен свой воздух. Без тишины — нет озарения“. Каждая часть нашего ума, за которую отвечает тот или иной отдел, имеет свои пределы. Без отдыха структуры перегружаются, как лампочки в старой гирлянде: одна перегорает — и всё погружается во тьму. Забавно, но люди самых „тренируемых“ профессий — актёры, учителя, музыканты — чаще других сталкиваются с парадоксальными потерями именно тех функций, на которые был сделан главный жизненный упор. Актёры, что теряют резкость памяти, учителя — свободную речь. Но главное — способность мозга компенсировать себя при правильном подходе. Сон, смена деятельности, питание, умение смеяться и отпускать ситуацию — не просто приятные ритуалы. Это условия, при которых великое здание памяти не рушится от сонма забот. В современном мире, полном тревог, переутомления и информационного шума, одержать верх помогает простой, почти старомодный секрет: заботясь о себе, разрешая себе ошибаться и отдыхать, мы не только защищаем мозг, но и растим в нём свой тайный сад. Там, где теснота превращается в простор Всё ли можно предугадать и уберечь? Конечно, нет. Гениальные умы и тихие созерцатели одинаково сталкивались с ускользанием памяти. Но не в этом ли кроется глубинная красота странствия по дороге жизни — ощущение, что в любой миг, совершая маленькое усилие, мы можем подарить себе ещё одну искру осознанности? В этот момент вы, возможно, заметили: легко списывать забывчивость на усталость, но куда сложнее — превратить её в мудрую подсказку. Может, теперь, когда забытая фамилия вновь ускользнёт от вас или вдруг сменится привычный порядок вещей, вы посмотрите на это иначе. Что, если каждая потеря — приглашение взять новую высоту? Что, если даже забывание — всего лишь начало поиска? Разве не удивительно — сколько незнаемых внутренних сил скрыто за самым обычным человеческим неведением? 🤔✨🧠🎨🌱