Статьи по тегу "здоровье"

Неочевидные законы продуктивности: почему лучший карьерист — это тот, кто умеет отдыхать

Неочевидные законы продуктивности: почему лучший карьерист — это тот, кто умеет отдыхать У каждого современного героя есть свой Олимп. Только вот, в отличие от древнегреческих богов, наш к нему путь выложен не молниеносными забегами, а бесконечными переписками, дедлайнами, звонками и нервами на пределе. Мы, люди эпохи телефона и ноутбука, бодро взбираемся вверх — и порой даже не замечаем, что лестница успеха превратилась в череду бессонных ночей, кофе, скомканных обедов и мечты «успеть наконец выдохнуть». А вы не ловили себя на мысли: почему, чем быстрее бежишь, тем чаще сбиваешься с дыхания? Среди извечного шума «работай ещё больше», «делай быстрее», «стань эффективнее» редко раздается трезвый вопрос: откуда у нас, людей из плоти и костей, столько энергии — и что происходит, когда её ресурс подходит к нулю? Я приглашаю вас пройти короткий, но неожиданный маршрут сквозь реальные истории, научные прозрения и личные признания, чтобы потом взглянуть на собственные горизонты так, как будто увидели их впервые. Всегда быстрее? Не всегда сильнее... Ведь в любом марафоне есть свой предел. Только вот в марафоне карьеры многие даже не думают свериться с картой и посмотреть — где заправка, где пункт дозаправки, а где уютная скамейка для передышки. Вместо этого мы отчаянно верим в культ сверхусилий: усталость — ерунда, мигрень — заслуженная плата, хроническое недосыпание — золотой стандарт успешного взрослого. «Хватит ныть — работай» становится нашей новой моралью. Но почему тогда, укладываясь под утро, мы не чувствуем себя победителями? История Ольги, успешного менеджера в крупной IT компании, обычна, как утренний кофе. Её день расписан по минутам, а почтовый ящик похож на взбесившийся поток. Ольга часто задерживается до поздней ночи, чтобы «добить» срочные отчёты — и давно уже не может вспомнить, когда в последний раз провела вечер с ребёнком просто так, без мысли о завтрашних задачах. «Я думала — добью сейчас, а потом смогу расслабиться», — признаётся она, — «но чем больше работаю, тем больше наваливается. Я всё время устаю, а результата словно не прибавляется». На самом деле, та самая усталость — не блажь, а сигнал: запасы энергии небезразмерны. Учёные давно обнаружили, что, когда мы постоянно игнорируем потребности тела, заполняя пустоту стимуляторами — кофе, сладостями, быстрыми перекусами, — мы всего лишь надуваем пузыри, которые лопнут в самый неподходящий момент. Организм требует не героизма, а баланса. Это как в музыке: пауза не менее важна, чем звучащая нота. За мигом напряжения должен следовать миг выдоха — иначе самое прекрасное исполнение рискует превратиться в какофонию. Сон на вес золота: уроки чемпионов Первая жертва среди карьеристов — сон. С него словно невидимой рукой снимают часы, отдавая их новым срочным задачам. Но вот парадокс: чем меньше мы отдыхаем, тем менее способны двигаться к своим целям. Однажды тренер команды пловцов в Стэнфорде решил простой эксперимент: стать героями его истории смогли лишь те, кто согласился неделю подряд спать по 10 часов. Их результат в воде вырос феноменально — скорость, ловкость, точность движений. «Но ведь мы не профессиональные спортсмены!» — скажете вы. И будете правы лишь частично: мозг офисного сотрудника каждое утро отправляется в свой заплыв на длинные дистанции. И без «горизонтального отдыха» он, как и тело пловца, постепенно сходит с дистанции, рискуя утонуть в собственных ошибках. Физиологи повторяли эти эксперименты со многими: музыканты, разработчики, даже студенты на сессии — все, кто позволял себе проспать рекомендованные 7–9 часов, демонстрировали результаты, о которых сами не подозревали. А если добавить к этому дневную сиесту — пусть даже короткую, минут на 20–30 — то обнаруживается, что продуктивность не дремлет, а возрастает. Гарвардские студенты, которым давали возможность прикорнуть между занятиями, усваивали вдвое больше информации, решали задачи быстрее и… меньше ссорились между собой. Представьте офис после обеда: тусклый свет, усталые лица, коллективное зевание. А теперь — представьте, что у каждого есть возможность на полчаса выключить потерявший остроту мозг, просто «быть» и ни о чём не думать. Организации, ценящие людей, уже внедряют для своих сотрудников комнаты релаксации, а некоторые — отпускают на дневную прогулку или в спортзал. Тем, чья компания пока не готова к экспериментам, стоит иногда менять привычное пространство на несколько минут у окна или за пределами офиса. Пауза, даже маленькая, — это не преступление, а хитрый резервный манёвр. Правила цикла: 90-минутная формула гениев Жизнь каждого организма — оркестр ритмов. Даже наше бодрствование бьётся волнами. Оказывается, нельзя быть одинаково сосредоточенным шесть, восемь или двенадцать часов подряд: мозг физически не способен выдавать равную эффективность весь рабочий день. Исследователь Андерс Эрикссон наблюдал за будущими звёздами консерваторий в Берлине. Лучшие скрипачи тренировались не просто много, а… ритмично: по 90 минут сверхсосредоточенного труда, потом — обязательный перерыв. Виртуозы знали: всё, что выше, не прибавляет веса мастерству, а только «рвёт струны». Умение остановиться вовремя отделяет выигравших судью времени от тех, кто навсегда остаётся в начале пути. То же справедливо и в офисных джунглях. Как только мы перестаем делать «выдохи» через каждые полтора часа, продуктивность начинает падать, невидимая усталость растет, а ошибки становятся не случайностью, а закономерностью. Перерыв — не знак лени, а стратегический ход. А ещё — возможность сменить точку обзора, разгрузить мозг, устроить себе миг движения после статичного сидения. Неделя — тоже волна, только шире: психологи советуют планировать самые ресурсные задачи на вторник и среду — это время, когда мы нарастаем и способны справиться даже с самым сложным. Понедельник и пятница — зональные буферы: дни для разогрева и замедления. А если начать уважать эти ритмы, оказывается — работы становится не меньше, но делать её в разы проще. Зарядка для мозга и сердца: роль спорта там, где о нём забыли Порой кажется: самая банальная рекомендация — «занимайтесь спортом» — не выдержала бы и одного раунда против министров карьерных перегрузок. На самом деле для мозга бег и плавание значат вовсе не меньше, чем для мышц. Вспомните свой первый осознанный поход в тренажёрный зал. Сначала тяжело, организм протестует, а потом вдруг — словно открывается второе дыхание. В университетах Иллинойса и Дьюка провели такие опыты: разделили студентов на три группы. Кто-то просто сидел, кто-то поднимал штангу, третьи — бежали по беговой дорожке. После интеллектуального теста именно «бегуны» показали наилучшие результаты, быстрее вспоминали слова, меньше ошибались. Но важно: не единичный героический подход, а постоянство! Тренировка трижды в неделю до легкой усталости — не тяжёлая повинность, а «перезагрузка» для усталого серого вещества и ещё защита от уныния и тревог. Депрессия и когнитивные сбои гораздо чаще посещают тех, кто пренебрегает движением. Регулярная физическая активность — не панацея, но для продуктивности и творческого поиска она важнее, чем долгий обед или лишний час за ноутбуком. Великие идеи редко рождаются в душных кабинетах — они выскакивают из головы на свежем воздухе. От мифа к реальности: почему «отдых» — это не слабость, а ключ к вершине Парадокс последнего десятилетия: в мире, где всё говорит о скорости, выигрывает лишь тот, кто умеет нажимать на тормоз. Музыканты знают: длинная нота без паузы режет слух. В жизни всё чуть сложнее, но и честнее. Наш организм — сложнейшая система, требующая и напряжения, и восстановления. Только тот, кто научился чередовать эти состояния, неизменно опережает конкурентов: не количеством часов, а качеством мотивов и чистотой исполнения. Это знание меняет не только подход к работе, но и отношение к себе. Человеку непросто признаться, что он устал, что ему нужен сон, что дневная прогулка важнее срочной встречи. Но как только появляется это осознание — а вместе с ним культура заботы о себе и коллегах — меняется и сам темп жизни. Дружба между телом и умеющим отдыхать духом — вот настоящая формула успеха. Всё остальное — декорации и фон. А как у вас? Вы позволяете себе остановиться — или держите дыхание, пока не станет темно в глазах? Что для вас — важнее: мимолётная победа или стабильный подъём выше и выше? Давайте попробуем поискать ответы вместе — ведь те, кто ищет, всегда находят не только правильный ритм, но и самое главное — гармонию с собой и миром вокруг.

Жизнь после диагноза: что происходит с человеком, когда мир вдруг становится другим

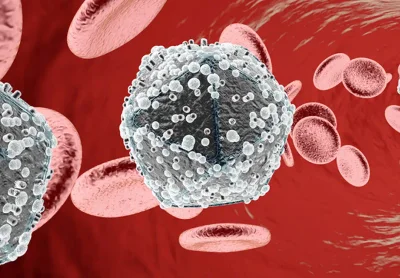

Жизнь иногда напоминает встречу с незнакомцем в темном переулке: никогда не знаешь, что он принесет — удачу или испытание. Представьте себе: одно короткое слово на бумаге, и, кажется, линия горизонта съеживается до точку где-то совсем рядом с вашей грудной клеткой. Мужчина или женщина, стар или молод — неважно, ведь у диагноза нет ни возраста, ни пола, ни пола, ни социального положения. ВИЧ. Всего три буквы, но их звучание способно поменять восприятие себя и мира вокруг. Порой кажется, что все делится поровну: на до и после. Но стоит заглянуть за эту черту, чтобы понять: не все так однозначно. За фасадом тревоги и непонимания скрывается жизнь, сотканная из множества оттенков — от затаенного страха первой встречи с диагнозом до света новых открытий о себе и возможностях медицины. Когда привычный мир срывается с петель Многие ли из нас задумывались, что симптомы болезни не всегда похожи на осколки чужой слабости? Заболевание редко похоже на шторм, скорее, на едва заметное волнение на водной глади. Чаще всего вирус остаётся невидимым до тех пор, пока, кажется, ничего не предвещает беды. Он может таиться в теле годами — два, пять или даже больше десяти. Во фрагментах этой затянувшейся тишины некоторые умудряются не подозревать о том, что несут в себе тайное письмо судьбы, запечатанное в каждой клетке крови. Но иногда тело подаёт сигналы — умело закодированные под маской усталости, потери сна, едва ощутимого повышения температуры. Вдруг человек обращает внимание на увеличившиеся лимфоузлы или ни с того ни с сего начинающуюся сыпь. Неуловимые подсказки, как случайные созвездия на ночном небе: в одиночку они почти незаметны, но если соединить линии — складывается созвездие тревоги. Это повод задуматься и пройти проверку. В мире, где каждый привык надеяться на «авось», не так уж много людей, которые делают это из простой осмотрительности. Но именно эти шаги отделяют уверенность от иллюзии контроля. Парадокс в том, что реальность не распадается на двое по щелчку. После первого шока приходит понимание — нужна ясность. Эти несколько букв — ВИЧ — не рассказывают всей истории. Важно не поддаться панике, а сделать главное: понять, что теперь вы — не просто пациент, а человек со своей уникальной историей перемен. Экспедиция в страну новых правил Вспомните свои школьные годы: первый визит к врачу — тревога переплеталась с интересом, уколы казались чуть ли не преддверием взросления. С получением диагноза этот страх обретает новые формы. Но даже в самой темной комнате есть окно, пусть и совсем небольшое. Первыми в этом путешествии становятся вопросы: Как проверить себя? Где искать ответы, если привычные ориентиры теряют значение? Тест — простое слово, но за ним открываются целые лабиринты человеческой психологии. Даже самые стойкие скептики проходят ежегодную проверку, не потому что ждут плохого, а — чтобы быть честными самим с собой. Идея в том, чтобы посмотреть непредвзято на карту рисков: от случайного контакта до испытаний новой любви. Существуют хитрые ловушки — «серонегативное окно». В этот период тесты еще не говорят всю правду, и даже если вы упрямо убеждены в своей безопасности, не помешает сдать повторный анализ — иногда именно время расставляет все точки над i. Сейчас технологии прошли далеко вперед: уже через полтора-два месяца после риска современные тесты с точностью хирургического скальпеля разделяют тень от света. А если тревога не дает покоя — есть экспресс-тесты, простые, словно домашний градусник, но таящие свои капканы. Ложноположительные и ложноотрицательные результаты — почти как неискренний взгляд друга: вроде бы все ясно, но за улыбкой прячется нечто большее. Именно поэтому любые сомнения требуют второго круга проверки, чтобы узнать правду окончательно. И вот, если результат положительный, наступает момент истины. Порой дорога приводит к кабинетам центра СПИДа, а если живешь вдали от больших городов — к инфекционисту в родном поселке. Здесь начинается процесс удостоверения: повторные анализы, поддержка специалистов и, главное, человеческий разговор, когда не диагноз смотрит на человека, а человек смотрит диагнозу в глаза. Сопротивление и совместимость: человек и терапия Каждый человек уникален — и в реакции на новость, и в пути к жизни «после». Расскажу историю: одна женщина, услышав свой диагноз, приходила к врачу через день — не для сдачи анализов, а чтобы услышать, что ее будущее возможно. Принять это — как сначала бороться с морем, а потом научиться ходить по воде. Необходимость постоянных визитов быстро сменяется более спокойным ритмом — трех-четырех встреч в год обычно достаточно, ведь за внешней тревогой кроется стабильность современной терапии. Медицина XXI века похожа на искусство жонглирования: множество препаратов, схем и вариантов — всё для поисков индивидуальной формулы. На первых порах новый пациент проходит сложный квест: анализы крови, мочи, снимки легких и пробы, выбор сочетания лекарств не для того, чтобы усложнить, а чтобы четко выстроить линию защиты изнутри. Особенность терапии — не столько в необходимости терпения, сколько в тонкости постоянства. Сегодняшние лекарства — это чаще всего одна-две таблетки в сутки, иногда даже редкая инъекция. Старые истории о десятках пилюль уступили место сдержанной элегантности схем: минимум — ради максимума результата. А если возникает побочный эффект или аллергия, врачи помогают подобрать новую схему, чтобы сохранить привычное качество жизни. Это не только физическая поддержка, но и эмоциональный щит — потому что больной не одинок, всегда есть тот, кто пойдет рядом. Главный парадокс: «Старое я» уступает место новому Два главных врага нового пути — страх и незнание. Острое чувство изоляции, будто невидимая стена отгораживает от прежней жизни и близких. Но если прислушаться, становится ясно: большинство переживаний не о враче или процедуре, а о себе самом. Перемены часто пугают не своим масштабом, а тишиной после. Тем не менее, за первыми тревогами постепенно вырастает убежденность — даже в новой реальности человек способен выстроить жизнь с прежней полнотой вкуса. Именно принятие терапии позволяет и дальше строить мосты к будущему. Регулярная сдача анализов становится ритуалом обретения контроля, а не бременем. Два раза в год или чаще — если обстоятельства требуют особого наблюдения. Если вирусная нагрузка изменилась или появилась необходимость сменить схему, корректировка нужна незамедлительно. Сравните с привычкой контролировать давление или уровень сахара — рутина, которая спасает, не отягощая. Надежда — это двигатель науки. Уже сегодня разрабатываются препараты, которые позволяют упростить терапию до уколов раз в несколько месяцев. И пусть стопроцентного излечения пока нет, мир не стоял на месте: каждый год расширяет горизонты возможностей. Важно помнить: перерыв в лечении — все равно, что оставить замок без стражи. Только постоянство гарантирует надежную защиту иммунитета и уменьшает риски для партнера. Бремя регулярности оказывается не таким уж тяжелым, особенно если взамен получаешь спокойствие. Точка опоры внутри: чего мы не видим в отражении Вспомните момент, когда впервые почувствовали растерянность перед чем-то важным. Сердце стучит — быстро, как набат, словно торопится сказать больше, чем есть слов. Именно в эти минуты рождается новое отношение к себе. «Кто я теперь?» — этот вопрос срывается с губ, требуя ответа. Жизненный диагноз — не приговор и не конец рассказа. Это вызов, который говорит: попробуй собрать мозаику заново. У каждого свой путь: кто-то находит силу в поддержке близких, кто-то уходит в себя, кто-то начинает вновь ценить малозаметные радости жизни. Границы между страхом и свободой зыбки — через них проходит каждый, кто оказался по ту сторону таблички «ВИЧ-статус». Личность не растворяется. Напротив, тревожные воды, которые казались бездной, оказываются мостом к совсем другому опыту и глубине чувств. Возможно, впредь обращать внимание на нюансы: ценить внимание к телу, не стыдиться вопросов, выбрасывать из круга общения страх и стигмы, понимать, что даже в трудную минуту можно искать новые смыслы. Ведь даже герои эпоса, прежде чем победить чудовище, сначала узнавали его настоящую сущность. Путь длинный, но в конце всегда светится вопрос: «А если бы не было этого испытания — стали бы мы так внимательны к тому, что казалось обыденным? Возможно, самое важное открытие ждет впереди. Что в вашей жизни изменилось бы, будь на кону нечто столь же важное, но и столь же неожиданное?

Тени в закалённой воле: когда дисциплина становится нашим врагом

> Кто хотя бы однажды, сидя в темноте и глядя в потолок, не задавался бы вопросом: почему привычка доводить начатое до конца иногда приводит… в тупик, а не к триумфу? Где грань между восхищением человеком с титановыми нервами и жалостью к тому, кто как автомат прокладывает себе путь к цели, игнорируя фонящие сигналы бедствия тела и души? Взглянув на всё чуть глубже, начинаешь понимать: за фасадом железной дисциплины прячутся свои демоны — а встреча с ними может перевернуть жизнь куда сильнее, чем любой провал. "Великая иллюзия героя: зачем мы аплодируем подвигу самоуничтожения" Представьте себе: ещё пару десятилетий назад словосочетание "распорядок дня" навевало скуку, но сегодня из каждого утюга звучат фанфары дисциплины. Герои нового времени встают на рассвете, едят овёс на воде, бегут свои километры, а вечером, уставшие, но гордые, показывают фото с меткой #саморазвитие. Почти незаметно мы начали поклоняться новым святым — фанатикам управления собой. Их примеры разлетаются по сетям быстрее весенней пыльцы. Крайняя строгость к себе продаётся как гарантия успеха, и даже те, кто тихо смеётся над "пятнадцатью привычками миллиардеров", однажды ловят себя на мысли: а что, если я недостаточно стараюсь? Вот только никто не рассказывает о другой стороне дисциплины. Там, за плотным занавесом мотивационных речей, по ночам бессонница, потаённый страх — а вдруг все усилия зря? Такое никогда не покажут в инстаграме. Хотя именно там начинаются подлинно важные истории, которыми редко делятся. О тех, кто шагнул слишком далеко — и теперь не может повернуть обратно. Сколько ещё мы будем восхищаться сверхлюдьми, не замечая, как они рассыпаются внутри? Или… как внутри рассыпаемся мы сами? "По тонкому льду: когда самодисциплина незаметно становится одержимостью" В кино всё просто: герой перевоплощается — и вот уже со скрипом надевает маску злодея. В жизни всё куда туманнее. Переход от разумной самоорганизации к разрушительной рутине почти неощутим: каждое новое усилие — лишь крохотная уступка, маленький компромисс. Это похоже на прогулку по озеру весной — лёд кажется прочным, но с каждым шагом под ногами бушует тёмная вода. Сначала всё невинно. Регулярные тренировки, поступательное движение к своим планам. Вы замечаете успехи, гордитесь небольшой победой и даже позволяете себе похвалу. Но вот в какой-то момент восхищение результатом почему-то сменяется тревогой: может, я мог бы лучше? Больше? Сильнее? Три тренировки в неделю перерастают в пять, рабочий день — в вечерние сверхурочные, а выходной вдруг становится роскошью, которую "заслужили только слабые". Планка успеха ползёт вверх, не зная усталости — как хищный зверь. Незаметно пропадает ощущение себя как цельного человека. В зеркале — только спортсмен, программист, писатель. Имя, характер, даже любимый чай отходят на второй план — главное, чтобы был результат. Теперь лишь одно: держать марку, не сдать позиции… Но каждый промах становится трагедией. Вспомнить, как остаться собой, когда вся жизнь — это сплошное "ещё чуть-чуть выше, быстрее, сильнее", становится задачей не из лёгких. Потому что внутри такая дисциплина уже не ваш слуга, а строгий надзиратель, требующий новых жертв. "Мозг под властью: как биохимия награды превращает трудолюбивого в зависимого" Где та тонкая трещина, по которой герой таланта, трудяга и целеустремлённый комментатор будущего скатывается в ловушку? Оказывается, она проходит по самым древним лабиринтам нашего организма Всё начинается с белого шума удовольствия: очередная задача выполнена, эндорфины и дофамин рисуют на лбу улыбку усталого, но гордого победителя. Потом приходит азарт: как приятно видеть, что у тебя получается! И вот уже мозг подсказывает — дозу можно увеличить. То, что вчера казалось подвигом, сегодня становится разминкой. Но ведь обесценивать маленькие шаги так просто, если постоянно сравниваешь себя с вчерашним собой. Надо больше, иначе не почувствуешь вкус победы. И организм, словно в истории с древнеримским лакомством, начинает требовать специй поострее. Порой, чтобы почувствовать себя живым, персонажи современной саги о достижениях нужны марафоны с утяжелителями, горы задач, бессонные ночи. Всё ради того, чтобы снова и снова пережить выброс биохимии радости… Но есть и обратная сторона: тревога, раздражение, пустота, если ритуал нарушен. Сорвался с тренировки, не закрыл план на работе — и будто бы обвалился кусок мира. Сценарий писал не ты — его продиктовали капризы чувства награды, но выхода из круга всё сложнее отыскать. В этой игре дисциплина становится не опорой, а клеткой, едва заметной, но с каждым днём всё теснее обвивающей жизненно важные мечты и привычки. "Когда ценности становятся игрушкой: перевёртыш мотивации и как мы теряем себя в процессе стремления" Однажды кто-то покупает молоток, чтобы построить дом. Но постепенно совершенствует только владение инструментом — дом к зиме так и не появляется. В этой аллегории угадывается наш новый культ — поклонение средству вместо цели. Вглядываясь в лица тех, кто ради финансовой стабильности работает по 14 часов в сутки, мы часто не видим трагедии. Но она настигнет — если спустя годы, увидев взрослеющих детей только на фотографиях, кто-то вдруг осознаёт, что всё самое важное прошло мимо. Или тот, кто начинал бегать ради здоровья, за пару лет выжимает из тела последние усилия и добегает не до финиша, а до больничной койки. Вожделенная свобода художника, превращённая в казённую норму "10 тысяч слов", может превратить творчество в каторгу… Неужели изящную скрипку возможно заменить на молоток? Стремясь к совершенству, легко остаться у разбитого корыта — ведь настоящую цель подменяет лишь её фантом. И тогда самая светлая мечта становится причиной самого нетерпимого разочарования. "Когда пора бить тревогу: сигналы, которые привычно игнорируются" Иногда кажется, что с нами всё в порядке — просто трудности, просто усталость, просто не самое весёлое время. Но есть особые маячки, которые настойчиво мигают в жизни перфекциониста: Вы замечаете, что хороший день — только тот, когда всё удалось. Вzessкакивает эйфория успеха, но любой промах воспринимается как катастрофа. Каждый план становится прокрустовым ложем: малейшее отклонение вызывает настоящую злость, а иногда и физический дискомфорт. Сигналы тела — боль, усталость, тревога — игнорируются, ведь уступить значит проиграть. Мир сузился до одной-единственной дороги — и данная страсть поглощает всё. Когда вы в последний раз просто радовались моменту? Если вы узнали себя хоть в одной детали — быть может, пришло время выдохнуть и пересмотреть маршрут. Ведь за марафоном к цели всегда прячется тот, кто часто нуждается не в дисциплине, а в жалости… к себе. "Поворот к жизни: как пережить встречу с собственными фанатизмами" Первый шаг — остаться наедине с тишиной своей жизни. Спокойно послушать: а зачем я всё это делаю? Отдохнуть не из чувства вины, а любопытства Паузы нужны, чтобы не только восстановить силы, но и понять: не перестал ли я замечать красивые облака просто по дороге из дома на работу? Одна пропущенная тренировка не разрушит личность, но внезапно покажет, как прочно давление результата поселилось в голове… Разделяйте себя на несколько ипостасей — не кладите все яйца в одну корзину. Когда у вас есть пять ответов на вопрос "кто я?", неудача в одной из них не становится концом света. Да, возможно, ваш рабочий проект не задался, зато вы — друг, брат, отец, путешественник, пирожник. Это не роскошь: это надёжная страховка психики. Дайте себе право быть неидеальным. Установите вокруг себя "островки реальности" — пусть друзья и близкие могут честно сказать: эй, похоже, ты перегнул палку. Будьте открыты их взгляду — ведь не заметить, как дисциплина съедает вашу жизнь, бывает проще простого. И, наконец, заметьте — не вся борьба делает вас сильнее. Иногда главное — позволить себе заботу, а не конкуренцию… Уважайте усталость, периодически отступайте, как мастер, созерцающий своё творение со стороны. В этом, может быть, и лежит долгожданная свобода. Не в победах над собой, а в согласии жить в мире со своими слабостями. Что, если самым смелым поступком будет не превзойти, а остановиться вовремя? А вы что выбираете — поклоняться алтарю идеала или учиться искусству жить?🕊️

Мозг под защитой: тайная алхимия памяти, или почему самые умные тоже забывают

Кто из нас не переживал этот неприятный момент? Мороз по коже, раздражение, едва ли не паника — и все из-за одной фамилии на языке или очередного, кажущегося незначительным, забытого дела. «Случайная вещь», — отмахнётся большинство. «Признак усталости», — пожмёт плечами другой. Но где та тонкая грань между обычной забывчивостью и тем, что может изменить всю ткань нашей личности? Почему наш мозг, столь совершенный и загадочный, иногда подводит даже самых блистательных умов? Не так много людей решаются заглянуть в закоулки этой проблемы — чаще предпочитают не думать, скрываться за рабочей суетой, юмором или даже гордой независимостью от „мелочей“. Но именно там, под покровом ежедневного хаоса, тихо зреют важнейшие вопросы человеческого существования. Позвольте мне стать вашим проводником в эту тайную лабораторию памяти. Спускаясь глубже, мы увидим: за застывшей маской рассеянности скрывается совсем не безобидная игра — и результат этой партии во многом зависит от тех решений, что мы принимаем сегодня. После этой истории, обещаю, даже самая простая забывчивость приобретет для вас новый смысл. Когда мозг творит чудеса (и иногда забывает, как это делается) На пыльной кафедре института, в окружении книг и запутанных заметок, профессор биологии Василий Степанович однажды рассказал своим студентам историю. Однажды он наблюдал, как его коллега, блестящий ученый, утром на автомате выпил две чашки кофе, забыл ключи в шкафу, а затем трижды возвращался за забытой флешкой. Казалось — усталость. Но именно у таких людей, с кипящей под кожей энергией мысли, время от времени происходят удивительные сбои. Существует миф, что сильный ум — гарант вечной ясности. Но на самом деле мозг каждой личности непрерывно сражается за целостность своей памяти. Представьте себе: миллиарды нейронов, сплетённые в сложнейшую сеть, ежедневно вынуждены сортировать информацию, выбирать, что важно, а что можно оставить за бортом. В отличие от сердца или печени, которые дают о себе знать остро и сразу, мозг наш — крепкий игрок в покер. Он умеет долго скрывать изъяны, а когда сбой становится заметен, часто бывает поздно. И вот тут возникает первый, едва слышный вопрос: Что если наши милые забывания — неслучайны? Память устроена так, что в ней тесно переплетаются ежедневные заботы, культурные привычки и глубинные страхи. Многие болезни уже поджидают за поворотом времени: деменция, болезнь Альцгеймера, потеря когнитивных способностей. Это не только медицинская, но почти мистическая проблема — где грань личности и её распад? Теряя воспоминания, человек теряет себя. Но не всё так фатально. Алхимия нового опыта: для чего мозгу нужны неожиданные маршруты В старинном прованском городке, покрытом желтым светом фонарей, жила когда-то скрипачка по имени Мадлен. Каждый день она прогуливалась по одному маршруту, здоровалась с одним и тем же булочником, играла одни и те же этюды. Её ум был точен, но постепенно стал ровным и предсказуемым — ноты больше не волновали. Зато её сестра Клара — художница-авантюристка — каждый вечер искала новые улочки, говорила на смеси трёх языков и меняла кружки друзей, как наряды. Исследования объясняют суть их отличий. Мозг, который раз за разом выходит из зоны привычного, будто тренирует мышцы. Решая нестандартные задачи, встречаясь с неизвестным, он создает запас прочности — назовём это «когнитивным резервом». В критические моменты именно этот резерв позволяет Кларе находить себя даже в трудных, почти мистических ситуациях: когда часть памяти вдруг начинает ускользать, остальные её „острова“ вытягивают на поверхность воспоминания, мысли, смыслы. Наука давно подметила: новые знания не просто украшают нашу жизнь антуражем новизны, они по-настоящему спасают мозг. Чему бы мы ни учились — забытой песне детства, второму образованию или премудростям ремонта велосипеда — наш ум буквально меняет структуру, укрепляя позиции. Спросите себя: Когда в последний раз вы делали что-то впервые? Вот почему иногда самое мудрое — не отдавать себя на откуп рутине. Новизна — не каприз, а беспроигрышная страховка от невидимых утрат. Перепутанные провода: почему мозгу нужна смена ролей Среди шумных московских улиц живет Нина, бухгалтер до мозга костей. Её стол идеально аккуратен, а память — как архив. Но вот беда: в последние годы она всё чаще ловит себя на том, что не может вспомнить не только слова новой песни, но и рецепт любимого бабушкиного пирога. «Это возраст», — говорит она себе, чтобы не тревожить родных. Но вот однажды дочь записывает маму на кружок гончарного дела. Тёплая глина, чужая пластика — ничего не напоминает о привычных формулах. Сначала каждое движение — на грани ошибки, но с каждым днём рука становится увереннее. И вот перед Ниной встает её первая ваза — неровная, упрямая, но живая. Вместе с ней что-то просыпается внутри: память будто бы расцвела новыми нитями. Почему мозгу так важно менять область активности? Медики знают: после двадцати восьми лет наш серый кардинал продолжает тренировать только те зоны, которые реально востребованы. Забрасываете итальянский — спустя пару лет даже любимый акцент исчезает, а старое танго отплясывается только в снах. Самое интересное: чтобы строить новые связи, мозгу нужно переключаться между разными задачами. Офисный житель? Смело отправляйтесь на пробежку, попробуйте лепку или гитару. Фитнес-инструктор? Погружайтесь в океан математических загадок или загляните в историю архитектуры. Ваш ум — не дом, где заселяют только одну комнату. Чем чаще вы„ отрываете обои “ и делаете перепланировку, тем крепче становится весь „фундамент“. Язык, что строит мир внутри: магия иностранных речей Они сидят за столом вдвоём — пожилой пассажир поезда и молодой переводчик. Старик рассказывает о французских виноградниках, а парень, ловя слова, пытается их передать на другом языке. В этот миг за простыми фразами разворачивается невидимый спектакль: в мозгу оживают образы прошлого, запахи, чувства. Процесс изучения языка — будто настоящее воспитание внутренней вселенной. Шипящие и гортанные звуки тренируют не только память, но и внимание, гибкость ума. Каждая новая фраза — прыжок через „нейронную реку“, искра для новых связей. Парадокс: как только мы окунаемся в другую язык — с её несхожей логикой, культурой, ритмом — мозг будто получает билет в страну вечной молодости. Даже если никогда не покинете свой город, изучение языков дарит вам неисчислимое количество „жизней“ внутри себя. К тому же, исследования доказывают — люди, для кого новые языки становятся привычкой, чуть дольше задерживают у порога деменцию и лучше справляются со стрессами. Неважно, французский это, испанский или язык жестов, суть одна — вы не только общаетесь с миром, но и заново „разговариваете“ сам с собой, возвращая к жизни прошлое, творя будущее. Там, где рождается креатив, рушатся старые стены Представьте сцену: шумная мастерская, где студент-архитектор впервые держит в руках кисть. Боязнь первого мазка, трепет — и вдруг неожиданное облегчение. В голове возникает новый пейзаж: цвета смешиваются, линии самопроизвольно плывут. В этот момент, на стыке хаоса и порядка, волшебным образом начинают взаимодействовать полушария мозга. Ошибочно думать, что творчество — удел избранных. Танец, музыка, лепка, пение, стихи — всё это уникальная тренировка для разума. Правое полушарие поднимает бурю воображения, в то время как левое выстраивает планы, придаёт мечтам материальную форму. В неоклассических рамках наш мозг действует как гениальный дирижёр большого оркестра: вот импровизация, а вот строгая партитура. Чем больше таких творческих „разрывов шаблонов“ — тем стабильнее результат. За недавними научными открытиями стоит удивительный факт: активное воображение запускает процесс нейрогенеза — появление новых нервных клеток. Это значит, даже самые хрупкие связи памяти можно „рукотворно“ возродить. И если вам кажется, что с возрастом творить не время, взгляните на хронику: лучшие романы, удивительные картины и самая искренняя музыка рождаются, когда за плечами десятки прожитых лет и множества забытий. Между „перегореть“ и „переродиться“: тайна отдыха для мозга Однажды, ещё в школьные годы, я наблюдал за тем, как мой учитель литературы внезапно замолкал середине урока, устремлял взгляд в окно и словно проваливался в иной мир. Позже он объяснил: „Мозгу нужен свой воздух. Без тишины — нет озарения“. Каждая часть нашего ума, за которую отвечает тот или иной отдел, имеет свои пределы. Без отдыха структуры перегружаются, как лампочки в старой гирлянде: одна перегорает — и всё погружается во тьму. Забавно, но люди самых „тренируемых“ профессий — актёры, учителя, музыканты — чаще других сталкиваются с парадоксальными потерями именно тех функций, на которые был сделан главный жизненный упор. Актёры, что теряют резкость памяти, учителя — свободную речь. Но главное — способность мозга компенсировать себя при правильном подходе. Сон, смена деятельности, питание, умение смеяться и отпускать ситуацию — не просто приятные ритуалы. Это условия, при которых великое здание памяти не рушится от сонма забот. В современном мире, полном тревог, переутомления и информационного шума, одержать верх помогает простой, почти старомодный секрет: заботясь о себе, разрешая себе ошибаться и отдыхать, мы не только защищаем мозг, но и растим в нём свой тайный сад. Там, где теснота превращается в простор Всё ли можно предугадать и уберечь? Конечно, нет. Гениальные умы и тихие созерцатели одинаково сталкивались с ускользанием памяти. Но не в этом ли кроется глубинная красота странствия по дороге жизни — ощущение, что в любой миг, совершая маленькое усилие, мы можем подарить себе ещё одну искру осознанности? В этот момент вы, возможно, заметили: легко списывать забывчивость на усталость, но куда сложнее — превратить её в мудрую подсказку. Может, теперь, когда забытая фамилия вновь ускользнёт от вас или вдруг сменится привычный порядок вещей, вы посмотрите на это иначе. Что, если каждая потеря — приглашение взять новую высоту? Что, если даже забывание — всего лишь начало поиска? Разве не удивительно — сколько незнаемых внутренних сил скрыто за самым обычным человеческим неведением? 🤔✨🧠🎨🌱

Почему мы боимся своих симптомов: как эпоха TikTok выращивает невидимую тревогу

> — Вы когда-нибудь переживали, что небольшая головная боль — это, может быть, опухоль мозга? Или, увидев странный ролик в TikTok, внезапно почувствовали: «А вдруг и со мной что-то не так?» В такие моменты кажется, будто современный человек живет на тонкой грани между вниманием к себе и опасной паранойей. За сверкающим фасадом советов о «здоровом образе жизни» скрыто нечто глубже — хрупкая природа нашей психики, готовая в любой миг превратиться из верного союзника в взвинченного надзирателя. Почти никто не говорит об этом вслух. Мы просто скроллим, поглощая миллионы советов о детоксах, чудо-витаминах и страшных диагнозах, словно обезоруженные зрители странного медицинского спектакля. Но за кулисами этого шоу разворачивается невидимая драма: избыточная тревога, выросшая на плодородной почве интернета, проникает глубоко в кровь поколения цифровых людей. Сегодня я приглашаю вас заглянуть глубже — туда, где рождается и зреет тонкая тревога быть «не таким здоровым, как должен». После этой статьи вы уже не будете прежними: тайная психология онлайн-ипохондрии обернётся для вас не угрозой, а ключом к собственному спокойствию. «Вирусная тревога»: Когда забота о себе превращается в ловушку В середине двадцатого века, когда телевизоры еще казались волшебством, а продление жизни на 30 лет воспринималось почти чудом, никто не подозревал, что времена счастливой старости окажутся столь тревожными. Вдумайтесь: мы живем ощутимо дольше своих бабушек и дедушек — но зачастую не здоровее и не счастливее. Всемирная организация здравоохранения уже второй десяток лет напоминает: разрыв между количеством лет «вообще» и количеством лет «без болезней» приблизился к десятилетию. Мы живем, но каждое движение — под микроскопом собственного контроля. Но почему, несмотря на всю медицинскую осведомлённость, внутренний страх не отступает? Почему даже после очередной консультации, анализов и заверений специалистов мысль «а вдруг со мной что-то не так» жжёт сильнее, чем у людей, не знавших слова «диагноз»? Всё чаще мы тратим часы и дни на поиски объяснений своему недомоганию, обращаясь за помощью не к родным врачам, а к горячим лентам YouTube, TikTok или Instagram. Так рождается «киберпереживание»: попытка унять страх самому — а на деле лишь подпитывающая его. Студенты, только начавшие взрослую жизнь, в два раза чаще, чем двадцать лет назад, страдают тревогой о собственном здоровье. Эта новая «драма» современности называется сразу несколькими терминами — и каждый новый симптом оказывается на страницах смартфона ещё до кабинета специалиста. Каким же образом самообразование, призванное освобождать, стало тюремщиком? Онлайн-исследования симптомов: Призрак в цифровой машине Есть в мире особый тип волнения — тревога, которая приходит не изнаружи, а изнутри интернета. Врачебная статистика беспощадна: каждый пятый, кто приходит к специалисту с тревогой, не имеет объективных причин для паники. Но мало кто уходит с приёма успокоенным — ведь дома его ждёт поисковик. Вечер. За окном мокро. Вы лежите, смотрите очередной ролик в TikTok. Кто-то привычно советует добавить в рацион ещё одно чудо-витамины, кто-то рассказывает жуткую историю «я узнал о болезни по невидимому сигналу». И вот уже выброшены за борт старые уверенности — на смену им приходят новые страхи, единственное лекарство от которых — ещё один поиск, ещё один лайк, ещё один панический тест «Есть ли у вас то, о чём не догадываетесь?» Причина проста: каждое совпадение своих ощущений с чьей-то историей вызывает короткую вспышку адреналина. «Всё, теперь точно со мной что-то неладно», — думает мозг, и запускает бесконечный круг тревоги. Технологии, призванные приносить знание, начинают создавать иллюзию контроля — и одновременно лишают настоящей власти над собственным телом. В попытке застраховать себя от неизвестности человек только обрекает себя на постоянное сомнение в реальности происходящего. Знакомо ли вам состояние, когда любое отклонение — пульс, головная боль, усталость — сразу заставляет искать медицинские тревоги в сети? Именно таким образом тревога перестает быть реакцией на опасность, а становится частью стиля жизни. Но интернет не единственный виновник. ЗВОН СТЕКЛА: Старинные страхи в новой обёртке Погружаемся в прошлое — во времена, когда не было ни TikTok, ни «волшебных» биохакинг-продуктов. Даже тогда люди страдали от необычных тревог. Вспомните средневековых «стеклянных людей» — им казалось, что тело их состоит из хрупкого хрусталя и готово разбиться при каждом прикосновении. Французский король Карл VI боялся именно этого: он сторонился малейших столкновений, а лечили его замысловато — убеждали, что тело надёжнее, чем он себе вообразил. Сегодня вместо страха расколоться мы терзаемся мыслью о страшных диагнозах или тайных технологиях, заложенных в организм. Стекло заменили невидимые чипы и убеждённость, что интернет подскажет, чего бояться. Это тот же вечный сюжет: ощущение хрупкости и уязвимости как признак высокой человеческой восприимчивости. Только теперь на роль злодея выходит цифровой поток — и каждый может стать невидимым пленником нового века. Почему же ипохондрия — древнее слово, означавшее опасную фиксацию на своих недугах, — теперь надела костюм киберхондрии? Ответ всплывает в самом устройстве нашей нервной системы. Когда тревога стирает грань между телом и разумом В одной лаборатории, где учёные наблюдали за работой человеческой вегетативной системы, родилась простая истина. Когда человек убегал от саблезубого тигра, тревога спасала ему жизнь, помогая переключиться в режим выживания. Но сегодня, когда вместо тигра — только экран и странные симптомы, организм реагирует точно так же. Сердце начинает биться чаще, дыхание сбивается, мышцы напрягаются, а мозг находит новое объяснение старым сигналам: «Опасность!» Вот только бежать некуда. Как результат — утомительная фокусировка на каждом изменении. Организм слышит в сотый раз возглас тревоги и отвечает не спасением, а дополнительной головной болью. Пациенты идут от одного специалиста к другому, собирая бесконечные анализы, МРТ, УЗИ — медицинские заключения «ничего не выявлено» рассыпаются на фоне нового ролика, где кто-то «диагностировал себя по TikTok». Возникает порочный круг: каждый цифровой симптом требует новой проверки, и ни одна справка не способна победить внутреннее беспокойство. Когда вы в последний раз испытывали искреннее облегчение после анализов — или тут же искали второй, третий, десятый источник, который мог бы «успокоить»? Ложные диагнозы и мода на страх: TikTok и культура мгновенной паники 2024 год. Социальные сети не только подбрасывают алгоритмы, но и задают горячие тренды на тревогу. Кортизол, этот древний спутник стрессовых ситуаций, внезапно обретает статус едва ли не врага эпохи. Инфлюенсеры советуют выводить гормон из организма «до нуля» и страшат «кортизоловым лицом» как признаком скорой катастрофы. Парадокс: на самом деле колебания кортизола — естественная реакция организма на жизнь и стрессы. Он защищает, а не разрушает. Диета и детокс — не ответ, а часть спектакля. Врачам всё чаще приносят новые модные диагнозы прямо из TikTok. Пациенты становятся не просто искателями, а «охотниками за опасностями». После каждого успешного опровержения тревоги вместо облегчения наступает одиночество — и поиски следующей сенсации. Иногда даже симптомы возникают потому что человек их ожидает — и вот уже для каждого недуга найдётся яркий мем, вирусный ролик, который докажет: вы в группе риска. Что рождает этот новый тип переживаний? Почему мы верим интернету больше, чем собственному телу? В поисках баланса: как перестать быть заложником тревоги В финале этого пути появляется не врач, а голос совести. Времена изменились, но старые истины устояли. Забота о себе начинается не с штурма поисковых систем, а с умения слушать себя — по-настоящему. Что даст вам уравновешенность? Стабильный режим сна, достаточная физическая активность, простые радости. Не гонитесь за марафонами и биохакингом. Ходите пешком, гуляйте в парках, паузу делайте осознанно. Если голова требует «срочно разобраться в симптомах» — спросите себя: могу ли я довериться опыту врача, а не первому ролику в ленте? Питание не определяется последней модой, а банальными истинами: больше белка и клетчатки, немного Омега-3, иногда поддержка мозга холином или магнием (ведь стресс — обычный спутник нашей эпохи). Задержитесь на мгновение. Вспомните: ни одна тревога не исчезнет, если вы сделаете её центром своей жизни. Главное, что стоит вынести из этого путешествия — сила не в знаниях, принесённых с экрана, а в умении позволить себе быть живым, несовершенным, настоящим. Вряд ли наступит день, когда соцсети внезапно лишатся своих тревожных хроникеров. Но день, в который вы научитесь выбирать, что запускать себе в сердце — уже ближе, чем кажется. Возможно, именно сейчас, закрыв эту статью, вы сможете позволить себе сделать паузу. Просто почувствовать, как бьётся сердце, прислушаться к себе. Как часто ваш страх на самом деле — это лишь шёпот эпохи и отражение чужого волнения? Не настало ли время перестать бежать за призраками цифровых диагнозов — и, наконец, побыть живым там, где никто и ничто не диктует, что с вами не так? Осторожно ли вы слушаете свои тревоги — и готовы ли услышать, что вам скажет собственное тело?.. ✨🤔💭🫀📵