Все любят свободу слова, пока речь не заходит о книгах, которые им не нравятся. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале PLOS ONE, показало: американцы по обе стороны политических баррикад – и ультраправые, и ярые левые – с удовольствием махнут рубильником цензуры, если речь идёт о книгах для детей, противоречащих их взглядам. Впрочем, в анкетах все эти апологеты демократии хором уверяют: цензура – это плохо. Ах, как благородно!

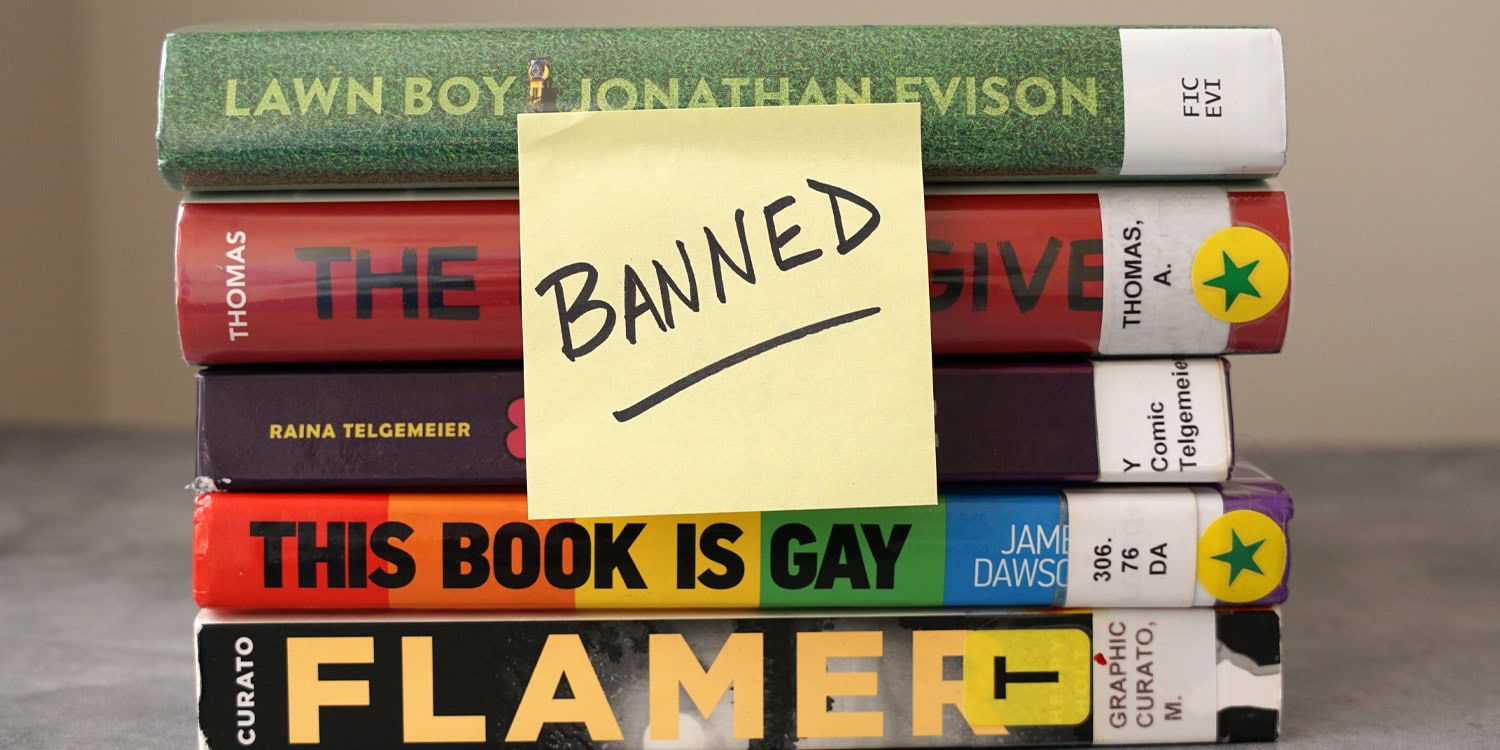

Толчком к исследованию стала настоящая буря запретительных инициатив вокруг детской литературы: в Штатах вышли на охоту за книгами (особенно для юных читателей), которые выносят на обсуждение темы расового неравенства, гендерной идентичности, сексуальной ориентации или американской истории. Обычно всё подаётся как большой политический скандал – мол, злые консерваторы хотят сжечь книги о ЛГБТК+ и расизме, а прогрессивные борцы кидаются на классиков за излишнюю "честность" по отношению к культурным меньшинствам.

Так было не всегда: в середине XX века демократы и республиканцы (аналог российских левых и правых) в унисон требовали убрать из детских книжек “порнуху” и жестокость. Сегодня же повестка куда сложнее – теперь главный вопрос не в нравственности, а в чём-то поважнее: что конкретно не вписывается в личную картину мира очередной группы возмущённых родителей.

Учёные, впрочем, решили не верить слухам о том, что одна сторона якобы всегда с лупой ищет "опасные страницы" сильнее другой. Они опросили 864 взрослых американца онлайн, чтобы выяснить: а действительно ли либералы и консерваторы спорят о книгах ради детей, или просто каждый ждёт удачного момента натянуть цензуру себе в угоду?

Анкета состояла из 15 утверждений про детские книги. Часть была лево-ориентированной (в духе "может ли белый автор рассказывать о жизни маргинальных героев?"), часть правой ("допустимы ли книги с ЛГБТК+ героями или критикующие традиционные ценности?"). В итоге абсолютное большинство респондентов заявило: книги сжигать нельзя, а удалять их только потому что кому-то не нравится – тем более. А вот когда им подсовывали конкретные примеры “идеологически неправильных” книг – тут и началось шоу.

Консерваторы мигом хотели замазать книги с ЛГБТК+ и рассказами о расизме, а либералы начинали злиться на книги, где белые мужчины рассуждают о бедах меньшинств или прославляют христианство. Главная мораль: как только книжка “грешит” против твоих убеждений — запретить и забыть. Всё очень цивилизованно, конечно.

Авторы исследования предусмотрительно учли любые различия – возраст, уровень образования, доход, религию, статус родителя. Ничего не помогло – самое сильное влияние на желание цензурить оказались личные идеи: цензура – это плохо, но только если мои ценности не задевают.

И чтобы не казалось, что всё свелось к битве двух команд – участникам показали и нейтральные утверждения: например, «что делать, если в книге упоминается суицид?» или «стоит ли реагировать на возмущенных родителей?». Тут опять же консерваторы чаще рвались убрать книги с полок, одновременно твердо веря, что сами гораздо терпимее других. Верь глазам своим, как говорят.

Вторая часть исследования – онлайн-эксперимент: людям дали читать стихи (без политики и повесток, что уже сенсация), а потом снабдили их четырьмя вариантами критики – от либеральной («здесь сексизм, расизм, гомофобия!») и консервативной («автор ненавидит Америку и христианство!») до сугубо технической и доброй похвалы. После этого проверяли: как изменилась симпатия к стихотворению? Согласны ли с критикой? Хочется ли вообще запретить печать?

Интересный поворот: больше половины читателей сильнее поддавались либеральной критике, независимо от своих взглядов. Даже ярые консерваторы почему-то охотнее соглашались с тем, что текст «сексистский» или «антисемитский», чем с обвинениями в "антиамериканизме". Может, потому что голос либералов сегодня звучит увереннее и громче даже для их оппонентов.

Ну и, конечно, нельзя не вспомнить о слабых местах любого научного исследования: всё происходило онлайн, мнения зависят от собственного самовосприятия, а пара учебных стихов не может сравниться с бурей вокруг популярных романов. Но одна тенденция ясна как божий день: оба лагеря готовы жечь книжные мосты ради спокойствия своей картины мира. А про настоящую свободу слова – разве только на плакатах.

Кстати, один из авторов, Adam Szetela, в августе выпустил книгу, где подробнее разбирает тему на примере интервью. Если кому-то захочется ещё больше аналитики на тему борьбы за чистоту детской литературы – библиотека ждёт.