Исследования по тегу #нейробиология

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.

В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.

Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.

Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.

Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

А если в голове пусто? Учёные изучили, как мозг живёт без внутренней «картинки»

В мире есть люди, которые не просто не видят будущего — они вообще не видят ничего у себя в голове! Нет, это не про очередного начальника из анекдота. Речь о людях с афантазией — это такая редкая штука, когда в голове не возникает ни одного воображаемого образа, хоть тресни. Не так давно в подкасте Speaking of Psychology у Ким Миллс побывал Джоэл Пирсон — нейробиолог, профессор из австралийского Університета Нового Южного Уэльса. Он, между прочим, руководит лабораторией Future Minds Lab — то есть реально занимается будущим умов. Там Пирсон простой вещь объяснил: у людей с афантазией — никакой визуализации, никаких мысленных картинок. Представь: закрываешь глаза, а вместо радуги и пляжей — сплошная радиошумная тьма. Саму афантазию впервые описал ещё Френсис Гальтон в XIX веке, но только в 2015-м ей дали нормальное название. Тут и посыпались откровения: выяснилось, что таких особенных — минимум 4–5% населения. А может, и больше, потому что простые опросы не работают: многие с афантазией думают, что "воображать" — это какая-то метафора для поэтов. Для них открытие, что другие люди прямо в голове кино крутят, — шок посильнее финала сериала. Чтобы доказать, что у одних в голове картинка, а у других только белый шум, учёные начали хитрить с тестами. Есть такой фокус: человеку показывают разным глазам разные картинки. Если обычный человек заранее представит себе, скажем, полоски, глаза и мозг тут же выхватят именно их. А вот у афантазиков — тишина, никакой форумной инсайдерской поддержки мозгу. Экспериментаторы пошли дальше, замеряя размер зрачка. Если мысленно вызвать "солнечное" свечение, у большинства людей зрачок сжимается, будто реально вспыхнул свет. А у афантазии — ничего, будоражить глаз не получается. Кто бы сомневался: в пустоте ярких картинок не бывает! Пирсон рассказал, что у тех, кто умеет визуализировать, зона мозга с оригинальным названием "зрительная кора" больше и чище — там меньше фонового шума. Можно сказать, чтобы мечтать, мозгу нужен идеальный порядок. Хоть тут чистота помогает! Ну, а бонус для афантазиков — это эмоциональная броня. Не получается в голове кино, не получается и ужасаться страшилкам с книжных страниц. Эффект страшной истории в голове минимальный, а флэшбэки, как при посттравматическом синдроме, случаются реже и не так ярко. Вот кому не нужна психотерапия после страшного кино! А теперь вопрос: мог бы ты прожить в тишине собственной головы, где не показывают даже трейлеров?

Память не зря дырявая: зачем мозгу мусор вроде амилоидов?

Оказывается, наш мозг использует то, что считалось едва ли не нейроубийственным мусором, чтобы сохранить воспоминания. Свежие исследования говорят: мозг специально формирует амилоидные структуры, чтобы стабилизировать долговременную память. Да-да, те самые амилоиды, про которые все привыкли слышать только в контексте болезни Альцгеймера и прочих маразматических радостей. Однако на этот раз ученые отыскали белок-хулителя, который запускает этот амилоидный парад совсем не для того, чтобы убить ваши нейроны, а чтобы запереть ваше воспоминание в долговременный банковский сейф мозга. Десятилетиями ученые пытались понять, как вообще информация в голове задерживается надолго. Долго думали, что в этом повинна пластика синапсов — тех самых мостиков между нейронами. Считалось, что для долговременного хранения нужна перестройка белков именно там, где сигналы снуют из нейрона в нейрон. Внимание, на сцене белок Orb2, завсегдатай фруктовых мушек Drosophila melanogaster (именно их используют как подопытных в нейробиологии). Orb2 умеет сам себя собирать в амилоидные колонны — жутко устойчивые и длинные, будто кто-то специально устроил на память заливку монолитом. Большинство ученых морщатся: амилоиды — это про беды, так как в контексте старения они разваливают мозг. Но, как оказалось, наш бедный мозг тоже не гнушается этим "строительным хламом" — только делает это под жестким контролем и в нужный момент. И вот вопрос на миллион серых клеток: как мозг вообще регулирует этот цирк — чтобы Orb2 начал собираться только тогда, когда записывается что-то важное, а не когда мушке запах тухлого банана привидится? Ответ искали под руководством Кайла Паттона. Предположили: возможно, определенные белки-шапероны подгоняют этот процесс, помогая кому когда надо превращаться в нужную форму (или собираться в стаю, если по-простому). Для охоты на нужный шаперон ученые взялись за семейство J-доменных белков — это такой белковый патруль, который помогает остальным собраться с мыслями и аминокислотами. В арсенале Drosophila их аж 46 штук. Суже всех они заинтересовались теми, кто тусуется в грибовидных телах — центральном мозговом отделе мушек, отвечающем за обучение и память. Дальше было как в худшем реале: мушек морили голодом, тренировали различать два запаха, один из которых обещал сахар. Одну группу мушек генетически накачали дополнительными шаперонами. Когда в "грибные" нейроны загнали белок с поэтичным именем CG10375, память у мушек прокачалась так, что любой студент бы позавидовал — долгосрок стал неубиваемым. Белок тут же получил новое имя — Funes (в честь литературного персонажа, который не мог ничего забыть; для любителей аргентинских рассказов — это из Борхеса). Можно подумать, что Funes просто подстегивает память, как чашка эспрессо. Но нет, ученые пошли дальше и вырубили этот белок напрочь: оказалось, мушки вроде бы всему научились, но уже через сутки — как корова языком слизала. Без Funes память рассыпается, будто тесто без дрожжей. Эксперименты продолжились: нормальная память обычно привязана к силе стимула (чем слаще сахар, тем крепче память). А у мушек с Funes память оставалась железной даже при скромных порциях сахара. Funes как будто усиливал значимость даже самой средней радости, помогал поймать в памяти то, что другие просто бы проигнорировали — работает своего рода "усилителем вкуса" для опыта. В лаборатории белки Funes и Orb2 свели лицом к лицу: оказалось, Funes буквально пристает к Orb2, когда тот в промежуточном состоянии — не одиночка, но еще не бетонная колонна. Как только Funes в деле — Orb2 резко собирается в стабильные амилоидные нити. Это подтверждали и специальные лабораторные красители, и криоэлектронная микроскопия (спецтехника для рассматривания молекул едва ли не по атомам). Прикол в том, что создаваемые при помощи Funes конструкции идентичны тем, что реально присутствуют в мозгах живых мушек. Суть ещё интересней: все эти трюки работают только если у Funes не мутирован так называемый J-домен — фактически бейджик, по которому шапероны узнают друг друга. Если в этом домене что-то подкрутить, Funes теряет волшебные свойства и память у мушек не улучшается. Всё, конечно, было бы чертовски интересно, если бы не одно "но": пока весь фокус происходит только у Drosophila — плодовых мушек. У людей, конечно, тоже хватает J-доменных белков, кое-что уже связывают с шизофренией и прочими странностями памяти, но точного аналога Funes только предстоит найти. Вот когда найдут — возможно, и объяснят, почему мы помним все глупости с детского утренника, но забываем, где оставили ключи. Это исследование радикально переосмысливает роль амилоидов: оказывается, не все они несут трагедию и деменцию. Иногда, если их приручить, они помогают мозгу хранить воспоминания десятилетиями. Находка Funes — это выключатель, который управляет этим хрупким, но прочным строительством памяти прямо у нас в голове.

Атипичная депрессия: встречайте нового монстра на кладбище надежд

Неужели человечество и тут смогло все усложнить? Депрессии, оказывается, бывают не просто «грустно-печально», а чуть ли не с подписью «уникальный случай». Учёные из Австралии решили устроить разбор полётов депрессии и обнаружили: атипичная депрессия — это вовсе не очередная выдумка психиатров, а реальный биологический зверь со своими примочками, генами и торжественно плюющимся на стандартные назначения таблеток. Если вы думали, что депрессия — это когда только печалишься и не можешь поднять себя с дивана, спешу расстроить: все куда сложнее и печальнее. У каждого, кто столкнулся с этой напастью, симптомы могут быть свои, как в приличной лавке со странным товаром: кого-то осчастливит первая попавшаяся таблетка, а кто-то останется клиентом постоянным, проходя марафон по аптекам. Команда под предводительством Mirim Shin из Сиднейского университета вот уже который год решает, отчего же одним лекарства помогают, а для других аптека — лишь символ национального позора. На этот раз под прицел попала так называемая атипичная депрессия — вариант, о котором психиатры спорят не первый десяток лет, но до сих пор не могли доказать его самостоятельность. В австралийском исследовании привлекли почти 15 тысяч человек из крупнейшего когортного исследования депрессии — Australian Genetics of Depression Study. 75% участников — женщины, в среднем — под сорок лет, что автоматически рисует портрет самой уставшей части человечества. Ключ к разгадке: у разных людей разная депрессия, и не только по настроению, но и по генетике. Как отличить атипичную от навязшей в зубах «типичной»? Тут формула проста: если у вас не бессонница и похудение, а всё с точностью до наоборот — вы спите как герой зимней спячки и уплетаете за обе щеки (буквально теряясь в собственном холодильнике) — поздравим, вы в «атипиках». Таких было примерно 21% из всех обследованных. С генами атипичной депрессии всё тоже весело: у таких пациентов чаще выявляют склонность не только к обычной депрессии, но и к СДВГ (это то самое, когда внимательность, как у золотой рыбки) и биполярному расстройству. Зато никаких намёков на шизофрению — тут генетика, как ни странно, милосердно обошла стороной. Что ещё мальчики и девочки с атипичной депрессией приносят с собой? Сильное тяготение к разгулам ночью и вялое существование днём — биологические «совы», которые днём почему-то предпочитают контактировать с подушкой, а не дневным светом. Кстати, c нарушенным циркадным ритмом коррелируют и проблемы с лишним весом, сахаром в крови, воспалением. Как приятно: не депрессия, а полный набор ненавистных современных болячек! Самое обидное — назначенные всем подряд антидепрессанты из групп СИОЗС и СИОЗСН (если что, это самые известные, типа «прописал врач — и забыл про депрессию»), атипичных пациентов расстраивают куда больше, чем обычных. Имейте в виду: эффективность этих лекарств для «атипиков» на 12-15% ниже, а шанс потолстеть во время лечения почти в три раза выше. То есть начинаете с депрессии, а заканчиваете с лишними килограммами и вечной дремой. На закуску немного научного занудства: исследователи попытались отделить мух от котлет, то есть влияние веса от генетики депрессии и сна. Даже когда массово подсчитывали ИМТ, особенности циркадного ритма никуда не девались. Выходит, суть атипичной депрессии — именно в сбое биологических часов и фиаско стандартной фармакотерапии. Что делать, если вы или ваш знакомый подозрительно тяготеете к ночному образу жизни, лишним килограммам и никак не ладите с таблетками счастья? Стоит поговорить с врачом: возможно, вам и вправду нужен другой подход, а не усердное поглощение одних и тех же таблеток. Следите за сном, весом и честно рассказывайте об этом на приёме. Помните: депрессия — это не чёрно-белая грусть, а калейдоскоп вариантов, где каждому нужен свой ключик. Кстати, исследование имеет и свои ограничения: диагноз ставился исключительно по воспоминаниям пациентов (что, согласитесь, не всегда надёжно), изучались только люди европейского происхождения, и рассматривались лишь обычные антидепрессанты. Остаётся лишь подозревать, что для атипичных случаев наверняка ещё не найден идеальный препарат. Но перспектива есть: бороться с нарушением циркадных ритмов с помощью яркого света, выверенного графика сна и прочих лайфхаков XXI века. Может, эти методы и вытащат из лап хандры, когда таблетки бессильны. Вывод? Если стандартный фарм-набор не работает, винить себя бессмысленно. Просто твоя биология решила сыграть свою мелодию. Так что — следите за своими биочасами, не стесняйтесь менять лечение, а врачам — внимательнее приглядываться к «странным» пациентам. Может быть, именно это и даст шанс выбраться из лабиринта депрессии.

Витамины против аутизма: когда мыши на диете дают надежду человечеству

Любите ли вы пищевые добавки так, как их обожают лабораторные мыши, страдающие аутизмом? Вот и группа учёных решила проверить: а что если смешать немного цинка, серина и аминокислот с ветвистой цепью (это такие строительные блоки для белков мозга, если кто не в теме) и напоить этим коктейлем грызунов с генетическими мутациями, похожими на аутичные? Казалось бы, очередная безумная идея для видео с котиками, но… Результаты потрясли даже бывалых исследователей. Мыши, до этого сторонящиеся собеседников и молчаливо ковыряющие в углу опилки, вдруг проявили интерес к социальной жизни. Социальная изоляция – пожалуй, самая известная характеристика аутизма. Но под действием питательной смеси подопытные грызуны начали нормально, по-мышиному, общаться с собратьями. Как же сработал этот витаминный удар? Дело всё в крошечных соединениях внутри мозга — синапсах. Если эта электростанция работает с перебоями, мозг начинает выдавать странные социальные сигналы. Оказывается, цинк заправляет синапсы энергией, серин помогает учиться новым трюкам (простите, мышиному мозгу), а аминокислоты с ветвями строят всё подряд, начиная с белков и заканчивая самой способностью дружить. Учёные решили не мелочиться и проверили смесь сразу на трёх моделях аутизма: каждая с разным генетическим дефектом. У одной — поломка гена Tbr1, у других — Nf1 и Cttnbp Но проблема у всех была одна — синапсы явно не работали как надо. Анализ белков мозга показал: без добавок в синапсах мышей происходила настоящая разруха, недостаточно нужных белков — как если бы починили школу, но забыли закупить парты. Но стоило завезти витаминный коктейль — баланс в синапсах тут же восстанавливался. Заодно мышам засунули микроскоп прямо в голову — чтобы смотреть, какие фейерверки из нейронов возникают во время социальных контактов. Оказывается, у мышей с мутациями мозг реагировал на происходящее слишком бурно: нейроны светились так, как на новогодней ёлке в детском саду. После курса добавок активность нормализовалась, а синапсы перестали устраивать бесконечные светомузыкальные шоу. Самое главное — социальное поведение выровнялось в лучшую сторону исключительно тогда, когда добавки давали вместе. По одной — не работало. Вместе — и социальные тесты проходятся, и tiktok-ролики про мышиные вечеринки можно снимать. Впрочем, дьявол кроется в деталях. Для каждого генетического дефекта мышам подбирали свой идеальный «рецепт» коктейля. Кому-то хватало четверти взрослой дозы, другим — восьмой. Словом, у нас не общая таблетка для всех, а скорее аптечка от хитрости природы. Проверялись не только разговорчивость, но и память с «дружелюбием». В специальной трёхкамерной комнате мышь могла выбрать: потусить с однополчанином или задумчиво глядеть на объект — и, угораздь же так, после добавок животные уверенно шли к соба... то есть к другим мышам, а память показывала чудеса крепости. Чтобы не обвиняли в безответственности, учёные следили за всем: от общей подвижности до тревожности. Оказалось — витамины не сделали мышей психованными или ожиревшими. Побочных эффектов не вышло. Конечно же, оптимисты уже мечтают запихнуть коктейль в людей. Но тут, как обычно, спешить не стоит — мыши это, конечно, маленькие братья, но только в сказках. Их мозг проще и детальнее на нём удобно отрабатывать эксперименты, но до человека ещё как до Марса. И не забудьте: никакая добавка не чинит поломанные гены. Она только помогает мозгу хоть как-то обойти «разрушенный мост», используя объездную тропинку. В целом, скептики могут расслабиться: никакого чуда не произошло, это не волшебная пилюля. Но сама идея, что комбинированные добавки, если подобрать правильную дозу, могут дать шанс хотя бы немного улучшить поведение, — греет душу. Особенно если учесть, что никаких cверхъестественных препаратов не требуется, а риск почти нулевой. Выходит, даже у самой банальной комбинации витаминов есть шанс войти в учебники. А учёные, похоже, готовы копать дальше — если только мыши не попросят за эксперименты отдельную шоколадку.

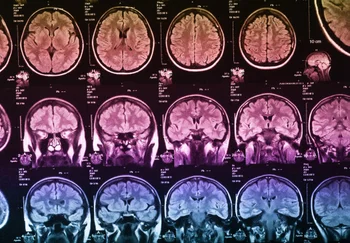

Медитация: промывка мозгов без лишних вопросов

Представьте себе: сидишь, глубоко дышишь, смотришь внутрь себя, а внутри — промывка мозгов идёт полным ходом. Не в переносном смысле, а буквально. Научники из Vanderbilt University Medical Center, ведомые профессором неврологии Мэнусом Донахью, докопались до того, что определённая разновидность медитации меняет циркуляцию жидкости в мозгах. Не какие-то там «просветления», а реальные, зафиксированные на МРТ перемены в движении ликвора — это такая мозговая «канализация». Говорят, медитация с вот этим вашим «фокусом на дыхании» может запускать в мозгу процессы, напоминающие ночную уборку во время глубокого сна. Для справки: мозг и так целый день производит кучу мусора, токсичных белков — лень вычищать, можно здорово вляпаться в Альцгеймера или Паркинсона. Что обычно делают мозги? Пока вы смотрите кошек в телефоне, мозговая жидкость (ликвор) и межклеточная жижа постоянно моют нейроны. Но эффективнее всего эта стирка работает ночью, когда ты благополучно храпишь. Каналы расширяются, токсины смываются — всё по плану. А вот контролировать этот процесс наяву никому ещё толком не удавалось. И тут появляются гуру медитации, которые могут войти в такой транс, что и сам Будда бы позавидовал. В эксперименте участвовало 23 гуру с опытом более 3700 часов — не те, кто медитирует «раз в пятилетку после бокала вина». Для чистоты эксперимента набрали ещё две группы: одна вообще не медитирует, вторая — просто дышит, почти как йоги, медленно-медленно. Дальше пошли в бой магнитно-резонансные томографы. Следили за состоянием мозгового акведука — это такой мини-канал среди серых извилин, эдакий МЖД для ликвора. Монахи-экспериментаторы сначала просто сидели с закрытыми глазами, позволяя мыслям гулять где хотят — в этот момент фиксировали стандартное движение жидкости. Потом переходили к фазе «железной концентрации»: внимание — только на кончик носа и дыхание, всё остальное давай, до свидания. Если вдруг мысли убегали, — возвращали их назад к дыханию, как упрямую кошку. И тут случилось чудо без благословения: скорость и объём движения ликвора падали, но не потому что мозг впал в спячку, а потому что обратное течение — то самое, что у стариков начинает петлять и устраивать хаос — становилось ровнее и эффективнее. На минуточку: у людей в годах и при деменции всё, наоборот, бурлит и булькает не по плану, а у просветлённых в медитации буря утихает. Бонусом — под черепной коробкой появлялись низкочастотные колебания, прямо как в фазе глубокого сна. А глубокий сон, как известно, — лучшее бесплатное средство для выноса мозгового мусора. Вот эти ритмы и совпали у монахов с ритмами крови. Контрольные группы, к слову, успеха не добились — кто-то просто прилёг, кто-то замедлил дыхание. Думали, хватит дыхания, чтобы всё заработало, ан нет! Без правильной ментальной тренировки «мозговая канализация» работает в прежнем режиме. Значит, для уборки один вдох-выдох не годится, тут нужен спецпропуск — состояние сфокусированной осознанности. Авторы честно признают: масштаб не олимпийский, набрать два десятка профессиональных созерцателей — та ещё задачка. Сравнить с новичками толком не вышло, и как этот эффект влияет на мозги за долгие годы, никто не знает. Может, после пятилетней медитации старческое слабоумие убежит в страхе, а может — ничего и не поменяется. Планы на будущее у исследователей наполеоновские: посмотреть, влияет ли медитация сострадания или другие восточные выкрутасы на мозговые течения, а потом вообще — сделать медитацию прописной «таблеткой» для профилактики деменции, но без побочки и рецептов. В общем, ваш мозг — это не тефлоновая сковородка: мусор сам не отвалится. А тут шанс: может, глубокая медитация правда позволит оставить партию токсичных отходов наутро той же уборщице, что приходит только во сне. Ну а пока для эпического просветления нужны не только курсы по дыхалке, но и годы сидячих боёв с собственными мыслями. Интеллектуальная гигиена теперь тоже модна!

d-Амфетамин против здравого смысла: как мозг крыс забыл слово "нет"

d-Амфетамин стирает стоп-сигналы в мозгу крыс-ловеласов Вот вам свежачок из мира научной трагикомедии: оказывается, d-амфетамин (это такой мощный наркотик-стимулятор, если кто вдруг не в курсе) способен полностью сбрить тормоза у самцов крыс, выбивающие их из «интимной зоны» в случае отвержения. Ученые решили проследить, как экспериментальные грызуны вроде бы должны усвоить одну простую истину: если тебе намекнули – уходи, не трогай, значит, лучше поискать счастье в другом месте. Но вот незадача: под действием d-амфетамина крысы внезапно начинают проявлять энтузиазм там, где раньше хватало мудрости пройти мимо. Хотя бывали времена, когда даже хвостатые умели различать, где шанс, а где очередной штурм «неприступной крепости» сулит только позор и потраченную впустую энергию. Как крысам вдалбливают отвержение? Сначала крыскам (именно самцам породы Long-Evans — те еще ловеласы!) дали прочувствовать жизнь: 20 тренировочных сеансов в специальных «будках». В одной – доступная и вполне благосклонная самка без всяких спецэффектов, в другой – принцесса с запахом миндаля, но к процессу абсолютно равнодушная. Крысы мгновенно смекнули, что запах миндаля – это сигнал «уловы прочь», и стали игнорировать такие варианты, даже если самка вдруг становилась более открытой к знакомствам в процессе. Тут наука фиксирует: у животных формируется «обусловленное сексуальное торможение» — сложный эволюционный лайфхак, чтобы не тратить липиды впустую, когда шансов ноль. Что будет, если сломать систему стимулятором? После всесторонней муштры подопытных поделили на группы. Одни получили плацебо (соленую воду – вот и вся романтика бара), а другие – пилюлю d-амфетамина в одной из трех дозировок, из расчета миллиграммы на кило пушистого веса. Сценка: большой открытый вольер, две сексуально настроенные дамы. Одна пахнет как добропорядочный грызун, а другая – миндаль, то самое табу. Трезвые крысы, как и положено воспитанным джентльменам, игнорят миндальный соблазн, а все попытки флирта оставляют для беззапаховой подружки. Но стоит влить в них амфетаминовый допинг – табу исчезает как весенний снег: теперь гоняются за обеими, совершенно не смущаясь некогда страшного шлейфа отказа. Здравый смысл? Налицо химическая дисквалификация мозга. Важная ремарка: крысы не становились просто неадекватными или гиперактивными, не прыгали во все стороны и не устраивали вакханалий. Просто психические тормоза выключались – а сама техника ушкуйников оставалась безупречной. Был чисто снос защиты без разрушения атаки. А что с мозгом? Когда крысам повторно «распылили» миндальный запах уже под химической защитой или без таковой (женщин на сцене уже не было), ученые внимательно посмотрели, какие отделы мозга загораются под микроскопом. Тут пригодился белок Fos — своеобразный датчик, который начинает светиться, если нейрон недавно работал сверхурочно. Выяснилось, что у трезвых подопытных миндальный запах активировал обонятельную кору (отвечает за запахи), а зона, управляющая половым поведением (медиальная преоптическая область), наоборот, гасла, словно после ледяного душа. То есть мозг ловил сигнал «стоп», а эрекция отчаяния отменялась. А вот под амфетамином мозг вдруг «нашел счастье» в сигналах тревоги: резко возрастала активность в так называемой Nucleus accumbens — это ключ к сейфу удовольствий, зона, где живет мотивация и дофаминовая радость. Одновременно активизировался и центр выработки дофамина – вентральная тегментальная область. Видимо, миндалем теперь пахнет если не успех, то уж точно не провал. Более того, изменялась и работа миндалевидного тела (amygdala) — структуры, которая обычно заведует эмоциями и страхом, а в данном случае, по ощущениям, испытывала нечто вроде химической амнезии на неприятные воспоминания. Что все это значит для людей? Этот цирк, разумеется, творился с крысами – надеюсь, у вас нет иллюзий о глубоком родстве психики Homo sapiens с грызунами. К тому же исследование касалось только сиюминутного эффекта. А если крыса (или человек) будет наслаждаться стимуляторами регулярно — никто не скажет, не поедет ли крыша вообще, и не заменится ли «интимный стоп-кран» вечным «давай, давай!». Важно: амфетамин не делает из крыс суперлюбовников. В максимальных дозах отдельные товарищи даже не смогли довести половой акт до финального аккорда – что, впрочем, всячески поддерживает философию, что разгоряченный мозг и тело могут быть на разных волнах. На перспективу ученых больше всего занимает вопрос: как именно наркотики могут перезаписывать химически те сигналы мозга, которые должны были бодро защищать от дурацких поступков? Если «учебный» негативный опыт и вправду можно стереть одним дофаминовым залпом – не удивляйтесь потом, что у людей под кайфом чувство риска и самосохранения тает быстрее, чем зарплата после первого похода в магазин. Вот так, друзья, химия снова победила эволюцию, а крысы – наши маленькие проказники – очередной раз продемонстрировали, что в мозгу всегда найдется кнопка, которую кто-то рискнет нажать в обход здравого смысла.

Одни едят на полшишечки — другие стареют: как ограничение калорий влияет на мозг обезьян (и, возможно, на наш)

Знаете, что общего между долгожителями и теми, кто сидит на диете всю свою сознательную жизнь? Оказывается — более молодой мозг. Группа специалистов пошла довольно необычным путём и решила: а что если заставить обезьян (заметим, не мышей!) всю жизнь есть на треть меньше? Возможно, их мозги будут стареть медленнее? Спойлер: этот эксперимент — настоящая медаль суперконтроля за едой. Исследование проводилось на резус-мако, тех самых обезьянах, которые и не слишком далеки от человека, но и не настолько, чтобы прийти и настучать по голове стеклянной бутылкой за издевательства. Двадцать лет (!) одни животные жили на калорийном пайке поменьше, а другие — в своё удовольствие, всё в лучших традициях шведского стола. Теперь учёные разглядывают их мозги под микроскопом и что же — обнаруживают реальный эффект. Самое интересное происходит в так называемом белом веществе мозга. Белое — потому что состоит в основном из «проволоки» — длинных нервных волокон, покрытых жирным слоем под названием миелин. Эта оболочка нужна, чтобы мысль не терялась по пути из пункта А в пункт Б. С возрастом эта защита слабеет – и человек начинает забывать, почему он вообще зашёл на кухню. Но если сидеть на полу-голодном пайке, то обмотка почему-то держится крепче. Загадку начали разгадывать с помощью продвинутого секвенирования РНК — технологии почти как фантастика: позволяет заглянуть, какие именно гены работают прямо внутри клеток. Находки такие: клетки, которые производят миелин (олигодендроциты), при скромном питании выглядят бодрее. Они активнее синтезируют молекулы, отвечающие за производство энергии и жиров, необходимые для миелина. А вот те, кто ел без ограничений, демонстрировали признаки молекулярного стресса и тревоги чуть ли не на уровне генов. Но это ещё цветочки. Оказалось, что в «экономящих» обезьянах особенно размножились некие "синаптические" олигодендроциты — клеточные ниндзя, мастерящие новые контакты между нервными волокнами. Причем у них есть особый белок NLGN1, благодаря которому связь между нервами и их «обмотчиками» становится прочнее и, возможно, быстрее. Это подтверждается тем, что эти специальные клетки буквально облепили нервные волокна в мозгу обезьян-диетчиков. Вторая половина драмы — микроглия, локальный «ОМОН» мозга. Они отвечают за чистоту и порядок, разгоняют старые или сломанные участки, по ходу дела избавляются от клеточного мусора. Так вот, у обезьян, сидящих на диете, эти микроглии явно успокаиваются — занимались метаболизмом и синтезом белка, тогда как у тех, кто ел вволю, начинали буянить: больше воспалительных признаков и всяких оксидативных напастей. Ещё одна находка: клетки-мусорщики, набитые ошмётками миелина, встречались у диетных обезьян реже. Их избыток обычно видят у больных с деменцией и другими возрастными расстройствами. Получается, что краткое меню не только держит обмотку на проводах в порядке, но и, похоже, облегчает утилизацию отходов. Конечно, не обошлось без замечаний «а теперь держим себя в руках» — половина эксперимента была только на самцах из-за особенностей наличия тканей. Девочки тоже были, но не так массово. Да и выборка, мягко говоря, невелика — всё же не пятьдесят тысяч подопытных, а скромная футбольная команда. Наконец, вся наука тут — это по сути разглядывание мозгов после смерти, а не наблюдение онлайн: связи очевидны, причинности нет. Тем не менее, история получилась шикарная: неугомонные исследователи показали, что диета не только помогает влезать в любимые джинсы, но и, кажется, спасает белое вещество мозга от развала. Как бы шутливо не относиться к обезьянам на диете, но, согласитесь, если следующий раз на корпоративе не захотите брать второй кусок торта — у вас есть теперь довольно убедительный научный аргумент.

Аргинин против Альцгеймера: дешево, сердито и возможно работает

В борьбе с болезнью Альцгеймера люди по-прежнему ставят на странные средства: то экстракт из корня, то экспериментальную антибактерию за пару миллионов долларов, которую нельзя выписать даже на именины. Теперь японские ученые — отчаянные романтики из Kindai University — предлагают добавить в этот карнавал надежд обычный аргинин. Это аминокислота, на которую организм давно махнул рукой, — ест её себе с треском в составе белков, строит всякие полезные вещи и не жалуется. Ну так вот, оказывается, даже она может сыграть свою партию в головоломке Альцгеймера. Исследование началось с банальных пробирок. Ученые взяли вредный для мозга белок — амилоид бета — и устроили ему пир с аргинином. Добавили краситель Thioflavin T (этот, между прочим, светится при встрече с нежелательными белковыми «колтунами»), чтобы видно было, что случится. Итог: чем больше аргинина — тем скромнее белковые сгустки. Смотреть на распавшиеся фибриллы под электронным микроскопом было, наверное, приятно — кто бы не радовался, когда вредности становится меньше? Следующим шагом жертвой стала плодовая мушка — Drosophila melanogaster. Эти бедолаги были заранее «награждены» генетическим вариантом беты-амилоида, так называемой арктической мутацией: белок копится в глазах и превращает их в руины. Но мушки, которые кушали аргинин, вдруг стали выглядеть как свеженький продукт с прилавка: ткани были целее, амилоида — меньше, и вообще жизнь налаживалась… по меркам насекомых, конечно. Не ограничившись мухами (жалко, что гусеницы не подошли по протоколу), команда переключилась на мышей с тщательно подобранными человеческими генами, чтобы те старели, как человек с Альцгеймером: мозги с годами обрастали теми самыми амилоидными бляшками, поведение делалось подозрительно забывчивым. Но стоило мышам растворить аргинин в поилке, как у них в голове стало чище: на 9 месяце жизни такие звери обзавелись значительно меньшим числом бляшек в гиппокампе и коре — именно там обычно у людей и начинается праздник забвения. Классическим окрашиванием тканей доказали, что у подопытных аргининовых мышей эти опасные «сгустки» заметно редели, а самые упорные фрагменты беты-амилоида шли на убыль. Мало того: мыши, которым давали аргинин, не превращались в домашние тапочки — они бодро бегали по Y-лабиринту и были не прочь исследовать мир, тогда как их неудачливые сородичи теряли интерес к перемещениям и, судя по всему, к жизни в целом. Даже показатели воспаления в мозге в группе счастливых мышей оказались ниже — цитокинов у них стало меньше (это такие сигнальные молекулы, что поддерживают хаос при хроническом воспалении). Авторы работы — Канако Фудзи, Тосихиде Такеучи, Ёситака Нагай и иже с ними — оптимизма не теряют: аргинин дёшев, клинически безопасен, всем давно знаком. Чем не претендент на роль народного средства в будущем (ну хотя бы теоретически)? Но, разумеется, есть ложка дегтя, размером с айсберг: эксперименты все на зверюшках, у людей мозг сложнее, никаких запутанных клубков тау-белка мыши не получили, а их Альцгеймер пока слишком «чист» для настоящего урагана, который происходит в человеческой голове. К тому же доза аргинина была подогнана для животных, не для людей — какая нужна человеку, не ясно, и выяснять это будут долго и болезненно (клинические испытания обязаны быть). Не стоит сейчас разбегаться в аптеку за добавками: большинство биодобавок — кот в мешке, а перегрузка организма чем угодно обычно кончается не радостью, а печалью. Подытожим: аргинин официально включился в гонку хитрых идей о том, как бороться с неправильной свёрткой белков в мозге. Возможно, однажды он спасёт человечество от «эпидемии забвения» — а может и нет, если людям не повезёт так же, как мухам. Будем наблюдать за этой битвой здравого смысла и человеческой наивности в будущем.

Гормон толстяка, бег в никуда и мозг на прокачку: как нехитрое упражнение невзначай обскакало антидепрессанты

<h2>Краткая справка для уставших жить</h2> Вот ведь интересная штука: полчаса пота на беговой дорожке способны сделать с вашим мозгом то, чего не всегда добьёшься таблётками – причём заметно быстрее. Это не байки из серии "выйди, подыши – и отпустит", а настоящее научное открытие, опубликованное в солидном журнале Molecular Psychiatry. <h2>Мир страдает, таблетки тормозят</h2> Депрессивные расстройства выкашивают население планеты с неумолимой регулярностью, а фармацевты традиционно предлагают набраться терпения: мол, через месяц-другой мысли о тщетности бытия сменятся радужным взглядом. Но чудес ждать приходится долго, а побочку никто не отменял. Недавнее исследование решило проверить: что если не ждать, пока химия заработает, а просто встать и пойти на беговую дорожку? <h2>Эксперименты: студенты против хандры</h2> В дело пошли студенты и сотрудники университета – всего сорок добровольцев. Половина из них уже знала, каково это – считать жизнь тяжёлой ношей, другая половина была не так обременена неврозами. Всех загнали на 30 минут в зал, где каждый бегал с умеренной интенсивностью. Результат? После бега настроение заметно улучшилось. Мало того – выросла бодрость, повысилась самооценка, а негативные эмоции вроде напряжения и усталости испарились быстрее, чем зарплата в день аванса. <h2>Полевые мыши хандрят не хуже людей</h2> Чтобы разобраться в щекотливой кухне мозга, учёные обратились к главным лапшим наушникам науки – мышам, искусно доведённым до депрессии чередой стрессов. Им прописали ту же пробежку. Мыши, которые бегали, начинали меньше "течь по течению" в тесте на безысходность (привет, пытка с водой), а эффект держался до суток. <h2>Где в мозгу живёт счастье?</h2> Тут исследование устроило путешествие в дебри мозга: прибавку активности нашли в передней части поясной извилины – это такой участок, где у человека обычно живёт умение справляться с эмоциями и грустить по делу и без. И, разумеется, мозг работал не просто так: свою роль сыграли глутаматные нейроны, которые любят возбуждаться и заставляют остальные клетки вести себя подобно болельщикам на стадионе после забитого мяча. <h2>Жир, который не враг: гормон спаситель</h2> Но главная интрига: как убогое тело с растущими складками способно принести радость мозгу? Ответ – гормон адипонектин. Обычно его вырабатывают жировые клетки, и пока вы макаете пончик в кофе, он тихо путешествует по телу. Но после бега – подскакивает его уровень в префронтальной коре мозга, ответственной за принятие решений и настроение. Когда этот жирный гормон вбегает в мозг, он активно связывается с особыми рецепторами (AdipoR1), которыми утыканы глутаматные нейроны. И если эти рецепторы удалить – никакого смотрительно эффекта от пробежки не получится. <h2>APPL1: спецагент со вкусом генетики</h2> Следим дальше. Гормон пинает в мозгу белок по имени APPL1: он срывается с места, забегает в ядро клетки и начинает раскручивать ДНК, чтобы клетка, как новогодняя ёлка, начала активно производить белки для связи между нейронами. В результате появляются новые "ответвления" на нервных клетках – дендритные шипики. Это и есть настоящая бодрость мозга: старые связи обновляются, новые маршруты строятся. Если помешать этому белку забежать в ядро – весь эффект бега сдувается, как шарик после выпускного. <h2>А теперь к подножию пьедестала</h2> Итак: всего 30 минут умеренного бега – и вы можете почувствовать себя живым, а не просто выполнять сценарий NPC из скучного симулятора жизни. Дёшево, сердито и моментально, в отличие от некоторых дорогих и медленных решений. Правда, есть нюансы: в исследовании участвовали студенты (миллениалы, что с них взять), а с более пожилыми или настоящими депрессивными пациентами ещё предстоит разобраться. Да и мышей били стрессом мужского пола – как там у самок, пока загадка. <h2>Свет в конце беговой дорожки?</h2> Учёные планируют выяснить, какой минимальный темп и сколько минут нужно, чтобы мозг снова засиял новыми связями, а также учесть нюансы возраста и гендерных особенностей. И, возможно, однажды появятся рекомендации: прописывать не только таблетки, но и строго определённые пробежки. Впрочем, ждать милости от природы можно вечность – а сделать себе быстрее приятно прямо сейчас легко и бесплатно. Ну, почти бесплатно, если не считать абонемент в спортзал.

Когда любимая песня — как укол морфия: как мозг узнаёт счастье от музыки

Любимая песня — это, оказывается, такой же наркотик для мозга, как вкусная еда или объятия близких. Только разница в том, что калорий ноль, а кайф — на уровне природного допинга. Финские учёные решили проверить: почему этот музыкальный эликсир настолько заводит людей, хотя для выживания вроде бы совсем не нужен? Результаты их экспериментов впечатлили даже самых пресыщенных скептиков. В нашем мозгу есть настоящая химическая фабрика под названием "опиоидная система". Основные её работники — так называемые μ-опиоидные (му-опиоидные) рецепторы. Эти крошечные биохимические ворота открываются, когда к ним приплывают "счастливые молекулы": такие, как эндорфины. По сути, именно эти рецепторы награждают нас чувствами награды и удовольствия — не будь их, громкая музыка вызывала бы у homo sapiens не мурашки, а разве что раздражение. Но вот загадка: музыка не даёт калорий, не спасает от льва и не учит забивать мамонта. Почему же всё человечество так фанатеет от неё? Гипотеза давно витала в воздухе: возможно, музыка как-то обманывает наши доисторические схемы награды, заставляя мозг дарить нам те же радости, что мы получаем от еды или секса. Большинство прошлых исследований изучали эту головоломку сканированием мозга с помощью fMRI — технология хорошая, но следит только за кровотоком в разных областях мозга. Чтобы увидеть танец отдельных молекул, нужна гораздо тоньше аппаратура — так называемый ПЭТ-сканер, способный "подсмотреть", какие именно рецепторы заняты и чем. Группа из Turku PET Centre и Университета Турку (Финляндия) решила, что пришло время смотреть не на общие картины, а на сами механизмы: действительно ли "молекулы удовольствия" управляют нашим восторгом от музыки? Ведущий автор работы — Vesa Putkinen с коллегами — собрали для эксперимента пятнадцать девушек. Каждая принесла свой личный плейлист — от попсы до хип-хопа. Одно из главных действующих лиц эксперимента — вещество с длинным названием [11C]carfentanil, радиоактивная приманка для μ-опиоидных рецепторов. Когда мозг запускает свои "эндорфиновые фейерверки", эти рецепторы быстро забиваются родными молекулами, и радиоактивной метке просто негде "пришвартоваться". Поэтому, чем больше музыки — и счастья — в голове, тем меньше "карфентанила" достаётся рецепторам, и этот парад можно засечь на сканере. Тест проходил в два этапа: сначала слушали избранную музыку, потом — контрольная тишина. После анализа всех продвинутых снимков стало ясно: музыка прямо влияет на доступность опиоидных рецепторов в важных зонах мозга (тот самый вентральный стриатум и загадочная орбитофронтальная кора). Именно здесь мозг взвешивает эмоции и определяет стоимость приятных ощущений. Учёные не были бы учёными, если бы не спросили: а что с мурашками по коже? Те самые "чувственные приступы" — дрожь, легкие подергивания, которые возникают у особо впечатлительных слушателей на пике удовольствия. Их специально попросили фиксировать такие моменты, а затем сопоставили эти субъективные реакции с результатами химических анализов. Особое внимание уделили зоне под названием nucleus accumbens (ядерное удовольствие мозга — вот уж где человеческая сущность буйствует на полную катушку). Чем чаще девушки ловили "мурашки", тем больше эндогенных опиоидов выстреливало именно здесь. Связь проста: кайф от музыки — не абстракция, а вполне измеряемая молекулярная реакция. После ПЭТ-марафона на очереди был ещё и МРТ — теперь уже привычный способ смотреть на изменения кровотока, чтобы увидеть, какие зоны загораются при звуках любимых треков. Ожидаемо — активизировались не только эмоциональные центры, но и области, отвечающие за восприятие собственного тела (insula и передняя поясная кора). Чтобы не было сомнений в реальности происходящего, девушки были подключены к аппаратам для замера сердцебиения и следили за изменением размера зрачков. И те, и другие показатели прыгали вверх под действием музыки — организм включал режим "полной боевой готовности". Самое хитрое — учёные связали объём рецепторов у каждого участника с силой отклика их мозга во время МРТ. Оказалось, те, у кого этих "щекотунов удовольствия" было больше, реагировали на музыку с особой силой — особенно в участках мозга, заведующих поощрением. Это объясняет, почему одни тают от лирики Arctic Monkeys, а другие лишь зевают: у кого-то просто больше молекулярных "антенн" для ловли музыкального кайфа. Итог? Музыка — не просто фон для жизни, а настоящий катализатор биохимического салюта. Наш мозг пользуется резервами, которые эволюция готовила под выживание — просто чтобы дать нам немного радости под любимую мелодию. Конечно, работа не лишена недостатков: мало испытуемых, все девушки — мужчины в стороне. Чтобы объявить музыку универсальным наркокультурным феноменом, придётся повторить эксперименты на широком фронте и разных жанрах. Возможно, стоит проверить, меняется ли реакция, если не просто слушать, а петь во всю глотку. Интересная деталь: раз найден такой мощный и безопасный способ активировать "опиоидную систему", возможно применение музыки в медицине — например, облегчение боли у пациентов или работа с депрессией. Чем не альтернативный способ заменить горсть таблеток парой ритмичных аккордов? В общем, если вам казалось, что после хорошей песни жить реально становится легче, знайте: это не случайность и не романтический вымысел, а чистая химия мозга — буквально музыка жизни!

Бах, микросхемы и предсказания: как мозг превращает музыку в расчёты и ошибки

Ученые наконец-то добрались до мозговых цепей, которые разгадывают музыкальные загадки, и это далеко не банальная история про «правое» и «левое» полушарие. Свежая публикация в Advanced Science, где заправляют Леонардо Бонетти и Маттиа Россо, доказывает: мозг не жмется и выдает свою магию двумя гигантскими сетями сразу. Одна занята скучным ремеслом – просто абы как делает звук звуком, а вторая, более интеллектуальная, сверяет услышанное с памятью и тут же кричит, если что-то пошло «не по плану». Вуаля, вот тебе и обработка Баха на нейро-уровне! Если раньше изучали клочки мозга и отдельные шуршащие в ритме до-мажора нейроны, то теперь добрались до системного разбора. Моднявая теория предиктивного кодирования гласит: мозг постоянно гадает, что же сейчас ещё ворвётся в твою акустику. Если угадает — радуется. Промахнется — корректирует прогноз и нудит себе: «В следующий раз внимательнее!» Бонетти с друзьями придумали для этого новый супер-инструмент — BROAD-NESS. Если совсем по-русски: система отслеживает, как разные части мозга объединяются в огромные ансамбли и как совместными «усилиями» узнают, что за нотка прилетела. Никаких танцев с бубном и «предположим, что это так». Только холодные данные и откровенная статистика. В честь великого Йоганна Себастьяна Баха 83 добровольца из лаборатории от малого (19 лет) до большого (63 года) вызубрили его мелодию, легли под аппараты магнитоэнцефалографии — да, это тот самый МЭГ, который ловит магнитное эхо мозга не хуже самой продвинутой металлодетекторной шашки. Им подсовывали 135 коротких музыкальных фрагментов: часть — прямо из выученного, часть — свежеиспечённые вариации. Спрашивали: «Было такое в Бахе или это очередная самодеятельность?» Вот тут и всплыл BROAD-NESS во всей красе. Куда ни ткни, везде мозг пляшет по двум фронтам: 72% нейроэнергии уходит на первичную аудиоработу (центрируется на слуховых корковых областях и медиальной поясной извилине), а 16% — на анализ и сопоставление с памятью. Вторую сеть быстро вычислили по активации гиппокампа, передней поясной, островка и прочих «гуру памяти». Главное открытие — мозг не просто реагирует на звуки, а держит постоянный диалог между аналитиками и хранителями архива: если услышал знакомое — всё чинно-благородно; если подложили фальшивку — включается аварийный поиск несостыковок. Желаешь выдающихся результатов в определении музыкальной истины? Проверь, насколько твой мозг стабилен и упорядочен: чем устойчивее работают эти сети, тем точнее и быстрее ты отличишь Баха от самодеятельности. Такой интересный вывод подарило дополнительное исследование временных закономерностей. Более того, некоторые участки, например куски слуховой коры, служат нейронными «швейцарскими ножами»: и туда, и сюда суют свои аксоны, а другие — строго по профилю. Медиальная поясная извилина строго на звук, а гиппокамп — фанат памяти. Тут и подоспел новый взгляд на старую добрую «двойную потоковость». Для зрителей это разделение: «что» и «где». Для уха оказалось всё не так прямолинейно: вторая сеть похожа на ту самую вентральную дорожку, которая отвечает за опознание и память. А первая — плевать хотела на традиции, делая нечто своё, связанное с устойчивым вниманием и базовой обработкой звука. Мозг в итоге так: один и тот же отдел легко переключается между функциями. Сегодня отыгрывает простого исполнителя, завтра анализирует вариации — всё зависит от задачи. Вот вам и булочная параллельных вычислений. Правда, не обошлось без ложки дегтя: тест получился далёкий от настоящей музыкальной жизни. Новый метод (BROAD-NESS) теперь хотят раскатывать для «натуральных» аудиосценариев и посмотреть, как у пациентов с болезнями памяти или шизофренией пляшут эти самые сети. Учёные задумываются о будущем: BROAD-NESS обещают сделать попроще, чтобы не только нейро-гики могли его освоить, и сравнить мозговые пляски здоровых и не очень. В долгосрочной перспективе тут чует разворот на создание биомаркеров и терапии, ориентированной на всю мозговую сетку. Вишенка на торте: в разработке участвовали мастера из Дании, Оксфорда, Гента и Болоньи — эдакий междисциплинарный мозговой джем под эгидой солидных европейских фондов. Не удивлюсь, если однажды вместо прослушивания Баха в консерватории загонят на МЭГ: будь любезен, отличи оригинал от подделки и получи зачёт!

В погоне за супер-мозгом: зачем здоровые люди реально глотают «умные таблетки»

Никакой неожиданности – жители Лондона зачем-то кидаются на так называемые «умные таблетки», чтобы не просто жить, а выживать в аду современной эффективности. Исследование на 90 участниках выяснило: те, кто без рецепта уплетает модифинил или метилфенидат (стимуляторы, прописываемые при СДВГ и нарколепсии), реагируют на тестах шустрее и исправляют ошибки резче, чем их скучные трезвомыслящие сверстники. Ну, молодцы, что сказать! Главное – точность та же, а вот скорость отпуск в себя впечатляет. И вот интересный момент. Вопреки ожиданиям параноидальных бабушек, эти добровольные наркоманы вовсе не страдают дефицитом внимания или изначально отставанием в развитии. Всё наоборот: по анкетам и специальным тестам у них с когнитивными функциями всё хорошо, даже слишком. Сами учёные делают вывод невесёлый и вполне предсказуемый — оптимизация, мать её, а не самолечение движет поклонниками фармы. Не потому что плохо, а потому что всегда хочется ещё получше – чтобы мозг реально стелил как Брюс Уиллис в «Крепком орешке». Немного фактуры: исследовали 90 человек, из которых 47 признались в нелегальном употреблении этих чудо-препаратов. Подавляющее большинство – мужчины (ага, до ИТ-шников и студентов физтеха глотание таблеток докатилось), средний возраст – 30 лет, почти все с высшим образованием. Поразительно: среди «умников» учится только половина, а среди честных трезвенников даже 88% (ну конечно, честные ботаны!). Всё это тестировалось не в семейной гостиной, а через анкету и два особых задания для проверки гибкости и контроля внимания. Antisaccade Task определяет, как хорошо вы держите взгляд и не ведётесь на лишние движения глазами, а Arrow Flanker Task – заставляет концентрироваться, несмотря на мешающие раздражители. Результат: на скорость и исправление ошибок «мозговые допингисты» уходят вперёд – но вот качество работы остаётся тем же, что и у их скучных, но законопослушных знакомых. Учёные из London South Bank University аккуратно замечают: всё это говорит о том, что стимуляторы нужны вовсе не слабым и убогим, а тем, кто и так бодр, но, видимо, воспитан в культуре «шагай быстрее, думай сильней, умри молодым». Парадокс в том, что долгосрочные последствия этих «улучшайзеров» пока что покрыты мраком и кучей вопросов. Побочки вроде тревоги, бессонницы и зависимости никто не отменял. Небольшой нюанс: опрашивали через форумы типа Reddit и Bluelight, так что результаты сильно завязаны на типичных лондонских горожан, которым доступен интернет, английский и бесконечная жажда быть не хуже остальных. В итоге вопрос дня: Зачем быть умней других, когда можно просто быть умным? Авторы исследования: Rachel D. Teodorini, James H. Smith‑Spark, Nicola Rycroft. Ну а статья – в Journal of Cognitive Enhancement. Если вдруг кому-то захочется поискать детали, хотя лучше бы этим занимались врачи, а не «сам себе терапевты».