Исследования по тегу #старение

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.

В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.

Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.

Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.

Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Вакцина от опоясывающего лишая: новая молодильная яблоня или просто прививка?

Получить вакцину от опоясывающего лишая — привычная рекомендация для людей старшего возраста, чтобы не страдать от болезненной сыпи. Но оказалось, что этот укол способен не только сдерживать высыпания, а копается в нас гораздо глубже, буквально замедляя наши биологические часы. Новое исследование говорит: те, кто сделал прививку, стареют чуть медленнее – по крайней мере, судя по состоянию организмов. Учёные давно знают, что на возраст стоит смотреть не столько по количеству свечей на торте, сколько по состоянию организма. Два человека с одинаковой датой рождения могут отличаться, как свежий пирожок и засохшая булка на завтраке, — это и называется разницей между хронологическим и биологическим возрастом. За эту попытку разобраться, как вакцина влияет на наше внутреннее старение, взялись исследователи Jung Ki Kim и Eileen M. Crimmins из Университета Южной Калифорнии. Предыдущие работы намекали: взрослые вакцины, возможно, сбивают риск получить Альцгеймера и другие радости деменции. Думали-думали и решили проверить, не тормозит ли вакцина от опоясывающего лишая что-то ещё. На первом плане — пресловутый вирус varicella-zoster, он же виновник ветряной оспы. Когда-то детская неприятность, он затаивается в нервных клетках на годы, а потом выстреливает опоясывающим лишаем, если сильно повезёт. Даже если высыпания не случилось, вирус может тихонько вышитывать иммунную систему, вызывая «воспалительное старение» — такое хроническое тление, разрушающее ткани исподтишка. В эксперименте использовали данные масштабного исследования пожилого населения США за 2016 год: почти 4000 респондентов старше 70 лет, не самая молодёжная, но весьма показательна когорта. Измеряли не одну какую-нибудь банальную «молодость», а сразу по семи маркерам: уровню воспаления, состоянию сосудов, отдельным имунным функциям, а заодно и количеством особых переключателей в молекулах ДНК (это тот самый эпигенетический возраст). Результаты оказались поразительно просты: у вакцинированных уровень общего воспаления ниже, в том числе показатель С-реактивного белка — главного «сирены» бедствия в организме. Биомаркеры старения у таких людей выглядели заметно «моложе»: эпигенетические часы и гены сигнализировали о том, что время для этих товарищей идёт медленнее. В общем, организм у привитых был моложе своих паспортных лет. Теперь, казалось бы, вакцина должна и мозг защитить, ведь по статистике меньше деменции у привитых! Проверили кровь на белки, которые всплывают, когда мозговые клетки дохнут — neurofilament light chain и фосфорилированный тау (вот они-то и связаны с Альцгеймером и компанией). Но вот незадача: разницы не нашли. Мозгу, судя по крови, от вакцины ни холодно, ни жарко. Шапито «биомаркеров» тут спектакля не получилось. Это, кстати, важная ремарка: поддерживать надежду, что одна прививка навсегда сделает из пенсионера гения — рано. Молекулярное омоложение есть, доказательств прямой защиты мозга — пока нет. Тут либо мозг реагирует слишком медленно, либо анализ крови не уловил нужных изменений. На десерт ещё один парадокс – у привитых ухудшилось состояние адаптивного иммунитета (он отвечает за «память» к старым болячкам). Выглядит как не самая приятная плацкарта: вроде вакцина и работает, а иммунитет устал. Возможно, таким образом организм, наоборот, старается крепче держать вирус на поводке. А может — обычное старение иммунных клеток. Есть и ложка дёгтя: максимальные "омолаживающие" эффекты проявились у тех, кто вакцинировался последние три года, а вот снижение воспаления — у тех, кто сделал укол давно. Организм, выходит, не сразу благодарит за прививку — реакция у всех систем своя и расписание у каждой индивидуальное. Но не всё так радужно: это только наблюдение, а не клиническое испытание, потому доказательства здесь не железобетонные. Возможно, люди, которые идут за вакциной, изначально более бодрые или обладают лишними рублями. Учёные пытались нивелировать эти отличия, сравнив уровень дохода, образование и историю болезней, но кто знает, как оно на самом деле? Да и само исследование опирается на старую вакцину Zostavax, а на смену ей давно пришла новая — Shingrix, которая мощнее и популярнее. Никто не знает, даст она такой же эффект или оставит старение на прежнем месте. Мораль сей басни? Даже если вакцинация реально даёт фору в биологическом возрасте, когнитивное здоровье пока не спешит подписываться под этим соглашением. Тело молодеет, а мозг думает. Видимо, за окончательным ответом придётся подождать лет этак несколько: молекулы медленные, а старение упёртое — не даёт себе взять и «открутить» назад на пару десятков лет. Исследование «Association between shingles vaccination and slower biological aging: Evidence from a U.S. population-based cohort study» провели Jung Ki Kim и Eileen M. Crimmins.

Жир на талии старит быстрее депрессии: жизнь преподносит сюрпризы

Вечно жалуешься на жизнь, обвиняя депрессию в преждевременных морщинах и седых волосах? Придется разочароваться: если верить свежему исследованию с британским акцентом, виновник старения — не уныние, а сантиметры в районе талии. Учёные из King’s College London решили препарировать извечную дилемму: что же на самом деле заставляет наши клетки сдавать позиции? Для чистоты эксперимента они взяли 958 женщин, преимущественно почтенного возраста и не чуждых родственных связей (включая 89 пар однояйцевых близнецов — вдруг ДНК вмешается). Шесть лет дамам периодически брали кровь и измеряли длину теломер — это такие крошечные защитные колпачки на ДНК, которые коротятся от времени, как изоляция на старых проводах. Чем короче теломер — тем ближе биологический пенсионный билет. Результаты, мягко скажем, озадачили. Да, депрессия у испытуемых встречалась чаще, чем здравый смысл в социальных сетях. Да, у грустных женщин теломеры оказались на чуть-чуть короче, чем у оптимисток. Но статистика тут покачала головой: связь хоть и была, но такая же крепкая, как замок на старой входной двери — формальная и ненадёжная. Более того, депрессия не ускоряла само укорачивание теломер с течением времени. Подключили антидепрессанты — вдруг таблетки пакостят? Увы, максимум, что нашли: мизерная ассоциация между приёмом лекарств и укорочением теломер. Но авторы честно признались — причин может быть миллион, от особенностей обмена веществ до биологических мелочей, а доказательств ноль. Дальше ещё веселее: даже гены, которые якобы делают нас чувствительными к хандре, не торопились выдавать владельцев в биологические банкроты. Исследование впервые вообще проверило подобную связь на длинной дистанции — и выяснило, что генетика депрессии тут как рыбка в банке: плавает, но дела не делает. А вот теперь гром среди ясного неба: если у вас талия ближе к плюшкину, чем к балерине — держитесь! Женщины с выраженным «жирком по центру» теряли длину теломер куда проворнее. Как тут не вспомнить старую добрую истину: пирожки мстят медленно, но верно. Жировые отложения вокруг живота вызывают хроническое воспаление и окислительный стресс — те самые процессы, которые, как подозревают, ускоряют клеточное старение. Все другие прелести мрачной жизни — курение, алкоголь, ленивая прогулка от дивана к холодильнику, диплом об образовании и даже тяжёлое детство — особого эффекта в этом великом марафоне теломер не продемонстрировали. Конечно, не всё так просто. В выборке были в основном пожилые белые дамы, да и депрессию никто не диагностировал по записи к психиатру — всё по честному самопризнанию. Причинно-следственные связи строгие учёные не установили (и правильно, это же не детектив Агаты Кристи). Итак, мрачная правда: депрессия старит куда меньше, чем пирожки на ночь. Поэтому, если уж думать о здоровье и долголетии, стоит иногда менять уютный плед на прогулку. Авторы исследования со звучными фамилиями – Tsz Yan Wong, Alexandra C. Gillett, Leena Habiballa, Rodrigo R.R. Duarte, Ajda Pristavec, Pirro Hysi, Claire J. Steves, Veryan Codd и Timothy R. Powell – подтверждают: спасение длины теломер в руках самой хозяйки талии.

Просто укол — и мозги целы? Как грипп привязывает наш ум к здравому смыслу

Международные гении науки предлагают новую стратегию продления трезвости ума в старости, которая выглядит подозрительно просто: обычная ежегодная прививка от гриппа. Мол, вот тебе шприц — и деменция на горизонте мельче, чем перспектива бесплатного Wi-Fi в российской глубинке. В свежей статье журнала Aging Clinical and Experimental Research показали — от сезонного насморка и чихаешь меньше, и мозг твой начинает ценить жизнь сильнее. Деменция, как известно, не различает ни чинов, ни счетов в банке. Её риск растет, а вот способы обороны обычно скользят где-то между бега по утрам и списочками таблеток. Тут бы чего попроще, говорят эксперты. Например, прием, который и так с рождения вписан в “медкнижку каждого пенсионера”. Лоренцо Бланди из Vita-Salute San Raffaele University и Марко Дель Риччо из Университета Флоренции шумно доказывают: мы недооцениваем банальную прививку от гриппа. По их расчетам, она — не только от соплей и температуры. Оказывается, она отбивает у организма охоту разрушать сосуды и клетки мозга. В гриппе кроется не только кашель: вирус проскакивает сквозь организм, как рок-звезда на гастролях, оставляя на память не только разбитые стулья, но и инфаркты, инсульты и хроническую усталость мозга. И вот когда сосуды трещат по швам, память начинает вести себя, как забывчивая бабуля. Исследователи собрали ворох данных о загадочной связи между прививкой и сохранением рассудка. Первый козырь — мета-анализ за 2023 год, где на одном листе сошлись данные 2,09 миллионов взрослых за 4-13 лет наблюдения. Вакцинированные товарищи оказались на 31% реже жертвами новой деменции — и это не шутка. Следующий раунд — исследование на почти миллионе (935 887!) пожилых американцев, где для чистоты эксперимента группы выравнивали, как в компьютерных играх, чтобы у всех был одинаковый багаж болячек. И снова привитые показали себя умнее: риск Альцгеймера у них на 40% ниже (а из 29 привитых — один точно избежит участи стать звездой рубрики “Ищу память”). Третье исследование оперлось на груду медицинских карт ветеранов и выяснило: финишная черта деменции удаляется примерно на 14% для тех, кто среди зимы не забывает о врачах. К тому же, чем чаще люди получали прививку в разные годы, тем крепче держался их запас рассудка. Апофеоз — данные UK Biobank (а это, на минуточку, крупнейший биологический проект в Великобритании). Там ученые вычислили: регулярные прививки снижают риск деменции любого сорта, а для сосудистой — вообще почти наполовину. И вновь, в этой гонке выигрывают те, кто доверился вакцинации не разово, а по принципу “постоянство лучше порыва.” Авторы красиво объясняют, почему всё так работает. Самый прямой путь: прививка не даёт гриппу устроить пир во время чумы на стенках сосудов. После гриппа риск схватить инфаркт возрастает в шесть раз, а уж за инфарктом и мозг подтягивается — в сторону печальных воспоминаний. Защитил сосуды — защитил память. Есть ещё хитрая штука про нейровоспаление: у подопытных мышей вирус гриппа включает особую “охрану мозга” — клетки микроглии, которые начинают уничтожать связи между клетками памяти. Если вируса нет, и охрана спит. А уж если и воспаление не разгуливается, то и мозги действуют четче. Некоторые ученые и вовсе уверены, что вакцинация «переучивает» иммунитет срабатывать умнее и защищает не только от соплей, но и от дурацкой потери памяти. Что предлагают в результате? Перевернуть всё пропаганду: не надо больше пугать бабушек простудой — лучше говорить о риске инфарктов, инсультов и превращения в “ежедневный ребус”. Тем, кто старше 65, советуют выбирать усиленные вакцины, а медикам — раздавать их не только в сезон, но и при выходе из больницы после инфарктов и других “приключений”. В идеале каждое выписное должно заканчиваться фразой “Ваша вакцина вас подождёт у шкафа”. Разумеется, исследователи признают: пока что выводы опираются в основном на наблюдения, а не на золотой стандарт настоящего безгрешного эксперимента. Не будем забывать и о любимых “ловушках статистики”: возможно, те, кто делает прививки, попросту лучше следят за своим здоровьем и держат под матрасом не только пенсионное удостоверение, но и витамины. Да и данные о деменции могут быть не идеальными — в медицинских базах иногда путают диагнозы так же, как мы забываем пароли от Wi-Fi. Тем не менее, научный мир вежливо просит новых, более точных проверок, которые раз и навсегда докажут — грипп не только портит зиму, но и отнимает годы здравого смысла. А пока что вакцина — это не просто то, что родители заставляют делать перед школой, а возможный билет в будущее, где старость — это не прогулка по забытым адресам, а приятная экскурсия в воспоминания.

Три дня без клетчатки — и вы уже забыли, где оставили тапки: новая наука о стареющем мозге

Ученые из Университета Огайо решили докопаться до самой сути: почему люди с возрастом начинают не только терять нитку в разговорах, но и ключи в самых неподходящих местах? Казалось бы, все банально — жри побольше овощей и меньше булок с маслом, и мозги будут на месте. Но нет, все оказалось еще печальнее и, как водится, гораздо смешнее. Смысл нового исследования прост, как две копейки: даже трех дней на очищенных, рафинированных продуктах без клетчатки достаточно, чтобы у пожилых крыс появились провалы в памяти. Причем, дело не только в проценте жира или сахаре — кого волнует конкретно масло или мармелад, если результат один: мозг тухнет тихо и быстро, особенно участок, отвечающий за страх и эмоции. Это знаменитая миндалина — тот самый внутренний сторож, который учит нас помнить плохое, чтобы не наступать на одни и те же грабли. В чем была задумка? Раньше все исследования сваливали на бедный жир: мол, слишком жирная еда портит память. Но авторы — профессор Барриентос и доцент Баскин — решили встряхнуть этот пыльный стереотип. Они взяли двух возрастных категорий крыс: молодых (ну, почти студентов) и старых (почтенные пенсионеры). Крыс кормили три дня разными рафинированными диетами: где меньше жира, где больше сахара, а где наоборот, плюс контрольная группа на стандартном крысином "макарошке" с клетчаткой. Апофеоз: память старых крыс справлялась с любой булкой, пока не отобрали клетчатку. Она выпала из рациона – выпала и память, особенно когда дело доходило до страха. Ни сахар, ни жир особой роли не сыграли. Молодежь держалась стойко — от трехдневного сухпайка у них мозг не сдавал позиций. Это ли не повод в очередной раз позавидовать молодости? Почему так случилось? Авторы пустились в глубины крысиного мозга: измерили работу митохондрий — это такие внутренние электростанции клетки. Без клетчатки у старых крыс энергетика падает: мозговые "ГАЭС" становятся ленивыми, почти как телефон на старой батарее ближе к вечеру. Особенно пострадала миндалина: тут митохондрии буквально отказывались работать при любой диете без клетчатки. Далее — классика жанра: ученые заглянули в кишечник крыс и обнаружили резкое падение уровня бутирата — вещества, которое получают бактерии из клетчатки. Бутират — словно смазка для мозговых шестеренок, его нехватка быстро ведет к пробуксовке памяти. Зависимость очевидна: меньше клетчатки — меньше бутирата — хуже память. Страшнее всего, что это не просто про старых крыс: рафинированные продукты у нас под носом ежедневно – всякие булочки, крупы, сладкие хлопья. И если их есть долго и упорно, у мозга появится шанс вырубить сигнал тревоги: уже не вспомнить, где тут опасно, а где просто повод поесть ещё булочек. Для пущей уверенности ученые изучили протеом — набор белков в мозгу крыс. Оказалось, что у старой миндалины "белковый реестр" стал напоминать телефонную книгу после корпоратива: нестабильно, хаотично, и к нужному контакту не дозвониться. Особенно от этого страдает не только память, но и способность мозговых клеток реагировать на опасность. У авторов есть предостережение: исследование было только на мужчинах-крысах — женская часть, как водится, осталась за кулисами. К тому же, ученые пока не доказали, что добавление клетчатки способно обратить вспять все эти плачевные изменения, хотя логика просится сама. Но даже этот трехдневный эксперимент — хороший повод задуматься: стоит ли променять полезный салат на бездушные булочки?

Психология и нейронаука 2025: открытия года, которые перевернули мозги (буквально)

2025 год оказался щедр на сенсации в психологии и нейронауке — прямо как будто ученые нашли у человеческого мозга скрытое меню с опциями, о которых никто и не подозревал. То бактерии из кишечника внезапно стали кукловодами нашей тревоги, то пожилые лихо осваивают подростковый сленг, а таблетки от бессонницы заодно подлатали мышиный мозг. Давайте посмотрим, какие исследования тронули нервы публики и почему теперь даже чашка утреннего кофе — это почти что сеанс самоуправления здравием. Вирус-невидимка и Альцгеймер. Почему-то всем казалось, что обычная простуда — максимум неприятных ощущений на губах. Как бы не так! Виновник герпеса (herpes simplex virus type 1) втихаря устраивается у нас в клетках и, дождавшись старости и ослабления иммунитета, выходит на сцену, чтобы зажечь воспалением и скоплением токсичных белков в мозге. Особенно рискуют те счастливчики, у кого есть ген APOE4 — тот самый, что и так считается зловещим предвестником деменции. А тут выясняется: может, пора задуматься о вакцинах против герпеса не только из эстетических соображений. Лекарства: память — не резиновая. Среди полумиллиона (!) человек ученые изловчились увидеть неуловимую, но статистически достоверную связь между препаратами (и аптечными, и рецептурными) и когнитивными способностями. Антидепрессанты и таблетки от эпилепсии слегка тормозят реакцию и память, тогда как старые-добрые обезболивающие и даже глюкозамин (да-да, добавка для суставов) внезапно ассоциированы с бодростью ума. Эффекты на уровне одного человека вроде бы мизерные, а вот когда таких людей миллионы — общественное здоровье может спокойно завести себе новое поле битвы. Лекарство от сна для уставшего мозга. Средство от бессонницы (лемборексанта, если по-научному) не только делает мышей сонными, но и очищает их мозг от злополучного белка тау (виновника болезни Альцгеймера). Пока испытания только на мышах, но если и люди вдруг начнут реагировать так же — готовьтесь, доктор Хаус получит новый инструмент в войне с деменцией и воспалениями мозга. Прокачка воспоминаний во сне. Кто там говорил, что во сне лишь умирают нейроны? Оказывается, спя, можно ослабить негативные воспоминания, да еще и взбодрить хорошие! Достаточно дождаться нужной фазы сна и пустить по ушам позитивные аудиосигналы — мозг переписывает эмоции, как заправский сценарист. Техника уже обещает стать безлекарственным ответом для тех, кого мучают тревожные расстройства. Где живет тревога? Правильно, в животе! Неугомонные ученые взяли бактерии из кишечника социально тревожных подростков и подселили их новорожденным крысятам. Те немедленно тоже стали шарахаться своих (и чужих) сородичей. А кое-какие микробы, вроде Prevotella, прямо отзывались на тревожущее настроение. Видимо, новая мода в психотерапии — вместо психоанализа вносить коррективы в меню пробиотиков. Как понять, что память уезжает на дачу? Особо наблюдательные выяснили: пожилые — не только ругаются на молодежь, но и ходят по улицам как-то более нервно. Если человек начинает чаще останавливаться и судорожно оглядываться по сторонам во время обычной прогулки, это повод проверить когнитивные функции: такой стиль ориентирования может предвещать Альцгеймер еще до первых провалов в памяти. «Молодым везде у нас дорога», или всё-таки нет? Многие думают, что язык меняют только дети с TikTok и инфлюенсерами за пазухой. На деле благодаря анализу речей американских конгрессменов (без шуток — миллионы речей за десятилетия) выяснилось: пожилые не только не отстают, но иногда и задают тренд на новые слова! Так что не спешите считать бабушку отставшей от жизни — быть может, она уже заранила пару модных выражений в ваш лексикон. Кофе: пить утром или не пить? Исследования показали, что утренний кофе — не только способ разлепить глаза, но и билетик к снижению риска преждевременной смерти, особенно сердечной. А вот если пить кофе после полудня — увы, никакой магии. Видимо, внутренняя биология настойчиво шепчет: «Хватит кормить сердце кофеином ночью!» Таблетка от давления как спасение для невнимательных? А вот нежданчик: стандартная таблетка от давления (амлодипин) уменьшала у крыс и рыб гиперактивность и импульсивность — то есть симптомы, дружно называемые СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности). До побочек у амлодипина руки не дотянулись, зато гиперактивность он обуздал как настоящий шериф в Диком Западе. Сладкое без калорий: интеллект или голод? Сукралоза — сахарозаменитель, он же кумир худеющих. Но мозг с этим сладким обманом не согласен: захватывающее изображение работы мозга доказывает — после подделки сахара аппетит только звереет. Особенно этот хитрый ход выдает женщин и людей с избыточным весом. Хороший повод задуматься: точно ли вредно немного сахара? Кофеин: спасение или помеха? Если вам кажется, что кофе бодрит всегда одинаково, то плохо присматривались к своей ДНК. Кто быстро перерабатывает кофеин, после его большой дозы начинает путаться в эмоциях, а вот умеренный прием им помогает. Решение простое — прокурор внутри нас зовется Геном, и он решает, бодрит нас кофе или превращает в эмоционального робота. В очередной раз наука доказывает: всё не так однозначно, да и ответов больше, чем хочется. Хотя одно ясно точно: наши тела и мозги — это не конечный продукт, а сборный конструктор из микробов, лекарств и случайных слов, который еще долго будет преподносить сюрпризы.

Продукты памяти: как наше питание с детства может повысить или разрушить мозг

Исследования продолжают доказывать: то, что вы кладёте на свой хлеб с маслом уже в детстве, эхом отзывается на ваших нейронах спустя десятки лет. Учёные решили докопаться до сути, действительно ли качество питания на протяжении всей жизни связано с шансом прожить старость, не пересчитывая тапки знакомых и не перепутывая внуков с соседями. Ответом им послужили данные, собранные аж с 1946 года в Великобритании, где следили за здоровьем целого поколения людей, родившихся в одну мартовскую неделю. Результаты заставляют задуматься о содержимом вашей тарелки пострашнее, чем новости о подорожании гречки. В исследование попали 3059 человек. Их диету изучали на пяти этапах жизни: в 4 года (по рассказам родителей, так что очередное "мама сказала, что ел только брокколи"), в 36, 43, 53 и в 60–64 года (тут уже сами вели пищевые дневники – правда, кто честно писал про ночные походы к холодильнику?). Качество диеты оценивали по такой себе шкале правильного питания: очки начислялись за овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, молочку и белки, а снимались за сахар, соль, белый хлеб и прочий гастрономический рок-н-ролл. Чем выше балл – тем ближе к идеалу из учебника диетологии. Чтобы не быть голословными, учёные проверяли не только то, чем народ обедал, но и как он думает: когнитивные способности тестировали с восьми до почти семидесяти лет – от решения задачек на сложение и чтения до скорости реакции и памяти на слова. Итоги переводили в понятные рейтинги – всегда можно сравнить, кто был Шерлоком, а кто – вечно забывал, куда положил очки. Картина вышла ясной, как схема метро: людей поделили на группы – с плохим, средним и хорошим питанием. Примерно треть не особо заморачивалась полезной едой, половина выдерживала диету на крепкую "троечку", а почти двадцатая часть жила так, будто им платили за правильное питание. Забавно, но и по интеллекту расклад аналогичный: у кого худшая память, те чаще ели так себе, и наоборот – лучшие показатели были у адептов овощей и цельнозерновых. Среди тех, кто с годами интеллектуально отставал, 58% всю жизнь питались посредственно или и вовсе на уровне подножного корма. В топ-когнитивщики прорывались в основном любители хорошей еды, и только ничтожная доля из них когда-то плевала на диету. Подробнее рассмотрели, что кушали те, кто умнел с годами, и те, кого память оставляла первым: первые налегали на фрукты и крупы, урезали соль, ели больше бобовых и овощей, а вот хлеб заводской и быстрые углеводы старались не жаловать. Связывали питание не только с ясностью ума, но и с риском деменции. К старости у почти 10% любителей всякой ерунды вместо еды появились признаки вероятного слабоумия, тогда как у стронников достойной тарелки – только у 2,4%. Ну а те, кто плавал в диетическом болоте средней паршивости, словили деменцию примерно в 6% случаев. Любопытно, что ещё в раннем детстве разницы почти не было – всех кормили плюс-минус одинаково, дело привычки к хорошей или плохой еде формировалось уже с возрастом. Оказывается, если родители не покупали детям чипсы в условиях послевоенного дефицита, разница появлялась потом, когда выбор расширился. Не забыли проверить и посторонние факторы: дети из семей повыше по социальной лестнице чаще питались и думали получше. Девочки тоже чаще с правильной едой дружили. А все, кто в 11 лет вместо беготни по двору выбирал книги и кружки, тоже потом в памяти и мышлении были не промах. Механика проста: жирные кислоты, витамины и антиоксиданты из хороших продуктов – настоящие запчасти для головного мозга. Помогают не ржаветь и не сбиваться с мысли к старости. Хотя, стоит учитывать, что это всё наблюдения, а не точка в вопросе: быть может, умные просто и еду выбирают получше или лучше запоминают, что ели. Исследование тоже не без огрехов: в нём лишь британцы 1946 года рождения, без особого этнического разнообразия. К тому же многие записи питания – из серии "сам написал, сам поверил", а кто-то вообще выпал из наблюдений со временем. Но несмотря на всё это, вывод прост: жевать надо не только хорошо, но и всю жизнь. Так что если в старости вы хотите вспоминать прошлое, а не искать очки на лбу, лучше перестрахуйтесь ещё с молодости. Авторы исследования – Kelly C. Cara и коллеги – искренне в этом уверены. Дальнейшие работы должны показать, сработает ли этот принцип с другими народами и не отрыгнет ли прогресс новым рецептом старческих проблем.

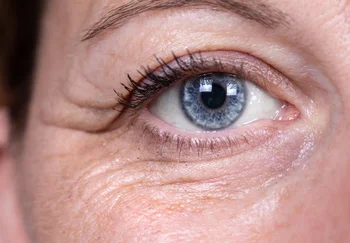

Зачем смотреть в паспорт, если под глазами всё написано?

Морщины вокруг глаз — как паспорта нашего возраста, только подделать их сложнее. Исследование, опубликованное в журнале International Journal of Cosmetic Science, доказывает: именно эти злосчастные линии предательски выдают цифры в паспорте — вне зависимости от того, где родилась женщина — в Европе, Азии или Африке. А мы всё надеемся, что, может, какой-нибудь новый крем отобьёт у времени охоту рисовать эти граффити на нашей коже! В чём, собственно, подвох? Дело в том, что кожа вокруг глаз — не просто тонкая, а почти прозрачная, как бумага для чеков. Сальных желез здесь с гулькин нос, поэтому она сушится на ветру жизни, словно бельё на балконе. Мало того, каждый из нас моргает так часто (примерно 15 тысяч раз в день), что окружающие мышцы работают на износ и, в конце концов, обругивают нас гусиными лапками и мешками. И если вы думали, что вопрос волнует только вашу маму с её коллекцией патчей, вы ошибаетесь. Женщины всех континентов — от Токио до Кейптауна — страдают примерно одинаково. Однако большую часть существующих исследований либо пестрила градусом “локальной особенности”, либо ограничивалась размытым понятием общего старения лица. Вопрос стоял так: могут ли морщины в определённых зонах лица одинаково портить карму женской внешности по всему миру? И вот учёные вооружились камерой ColorFace (это не инста-фильтр, а крутая штуковина для науки) и собрали в пяти городах равные части представительниц Азии, Европы и Африки — по 36 дам из каждого региона, всего 180 женщин от 20 до 65 лет. Это был не какой-то конкурс красоты — это был парад возрастных блокбастеров! Им безжалостно снимали портреты, стандартизировали свет, ракурсы — чтобы никакая модная причёска не сбила с толку, и в дело вступило программное обеспечение, которое с патологической точностью выискивало и считало каждый миллиметр морщинок. Учёные особенно тщательно анализировали две зоны: подглазничное пространство — там, где бьюти-блогеры тоннами намазывают консилер, и боковые уголки глаз, где развивается целая партия «гусиных лапок». Кроме морщин, в дело пошли подсчёты цветов, блеска кожи и даже оценки равномерности тона (чтобы уж полностью лишить иллюзий любителей тонированных кремов). Затем подключили целую армию судей по 120 человек на каждую локацию, все – примечательно “простые смертные”, далёкие от индустрии красоты. Шанс испортить объективность был минимален. Каждому из судей дали шанс оценить каждое лицо по трём параметрам: возраст, здоровье и привлекательность — причём по шкале, где 0 — это "утро после бессонной ночи", а 100 — безупречный Шекспир молодости. И тут выяснилась прелюбопытная штука. Несмотря на разные исходники — цвет кожи, пигментацию или даже «авторское» распределение морщин, самый устойчивый предсказатель возраста — длина, плотность и объём морщин у глаз. Самое поразительное, что эти признаки работают одинаково у всех наций: больше морщин — старее лицо, меньше — хоть в гардероб с подростками. Но и это ещё не всё. Блестящая, сияющая кожа с хорошей отражающей способностью внезапно оказалась сигналом здоровья и привлекательности. Эдакий внутренний фотошоп! А вот чем менее ровный тон или менее светлая кожа под глазами (особенно у обладательниц более тёмных оттенков кожи), тем ниже оценки по здоровью — даже при малом количестве морщин. Но не думайте, будто это пособие для бытовых расистов. Оттенки и пигментация не влияли на общий «возрастной рейтинг» так сильно, как злополучные морщины. К примеру, француженки шли ва-банк: сияния им мало, нужна целая композиция признаков для оценки чужой возрастной перспективы! Впрочем, справедливости ради — у исследования есть свои изъяны. Выборка хоть и международная, но внутри каждой этнической подгруппы по 36 участниц — не то чтобы статистический Эверест. Плюс, цифровые портреты, а не танцы лицом наяву — мимику и живые эмоции никто не отменял. Что делать с этой информацией? Видимо, перестать питать иллюзии: можно сколько угодно мазать кремы и ждать магии, но бороться придётся скорее с наследственностью и матушкой-природой. А пока — учимся моргать стильно: ведь теперь вы точно знаете, на что именно все будут смотреть, когда будут прикидывать ваш возраст.

Плейлист против Альцгеймера: как музыка может перепрошить больную память

Зачем платить миллионы фармацевтам, если у вас в плейлисте завалялась симфония Гайдна? Группа аргентинских учёных решила, что пора проверить магию музыки — если ты не можешь вспомнить, что ел на завтрак, то, может, хотя бы финал Канона Пахельбеля врежется в память получше, чем фамилия собственного внука. Исследование, достойное музыкального Оскара, провели на 186 участниках: половина пожилых, половина с диагнозом «лёгкая болезнь Альцгеймера». Результат? Старики с обеих сторон баррикад памятью не блещут, но эмоционально насыщенная музыка типа взрывных частей симфонии Гайдна оставляет в их мозгах след заметнее, чем электрошок в рекламе электрических зубных щёток. А вот если включить расслабляющую музыку вроде «Канона» Пахельбеля, негативные воспоминания чудесным образом улетучиваются — как будто их и не было. И никакой гипноза не надо. Как вода точит камень, так болезнь Альцгеймера медленно разрушает память, начиная с отделов мозга, по имени гиппокамп и энторинальная кора — не путать с начинкой для суши. Объекты и события быстро становятся неузнаваемыми, а уж вспомнить детали прошедшего дня — задача не под силу даже с детективными способностями Шерлока Холмса. На начальной стадии хитрая болезнь подкидывает сюрприз: люди с Альцгеймером беззаветно верят, что вот этот новый предмет они уже раньше видели. Учёные называют это «ложной узнаваемостью»: это когда мозгу проще притвориться другом старого знакомого, чем напрячься и вспомнить детали. И тут весь расчёт на то, что эмоциональная память сидит глубже, чем формула логарифма, даже если от последней не осталось ни следа. Эмоции — последний бастион: когда всё остальное рушится, миндалина, та самая часть мозга, что отвечает за эмоциональные фейерверки внутри нас, продолжает подавать призрачные лучики в унылом альцгеймерском царстве забвения. И вот именно музыка способна расшевелить эту глухую цитадель. В эксперименте людям показывали 36 картинок: хорошие, плохие и откровенно нейтральные — как в наборе новых обоев для смартфона. Затем три минуты кардинально отличающихся аудиотерапий. Одна группа — в вихре музыкальных страстей Гайдна, вторая — на облаке релакса с Пахельбелем, третья — мучилась под белый шум, который обычно используют в мозговыносящих IT-офисах. Дальше участники вспоминали, что видели, а через неделю проходили повторное испытание на память, но уже без музыкальных таблеток. И что же?... Старики и альцгеймерщики лучше всего запоминали эмоциональные картинки — видимо, у мозга ещё осталась тяга к драма-контенту. Но если после просмотра подпитать эмоции энергичной музыкой, обычные участники начинали вспоминать больше положительных и даже нейтральных картинок. У пациентов с Альцгеймером результаты были хитрее: число воспоминаний не выросло, зато они стали реже путать новые картинки со старыми. Получили снижение «ложной узнаваемости» — мощное оружие против той самой болезни, которая превращает все воспоминания в серую кашу. А вот тем, кому вместо Гайдна включили Пахельбеля, память о негативных картинках подзатёрлась. Учёные удивились: кто бы мог подумать, что можно забывать плохое под рояль? Ключевое открытие: эффект работает даже с незнакомой музыкой. Так что не обязательно лепить в плейлист любимый «Шахтёр из Кузбасса», чтобы тренировать память бабушки — может, Барокко даст фору даже авторским хитам 90-х. Учёные ворчливо предупреждают: эйфория по поводу музыкотерапии преждевременна, разница между группами хоть и есть, но не такая уж впечатляющая. Ещё и белый шум мог вынудить людей вспомнить что угодно, лишь бы не слушать дальше этот звуковой ужас. В следующий раз сравнят с благодатной тишиной. В сухом остатке: по мнению исследовательницы Джульеты Мольтрасио, даже дешёвые и простые методы, наподобие прослушивания музыки, могут помочь бороться с провалами памяти. Мозг перестаёт слушаться? Может, стоит попробовать музыку вместо таблеток — вдруг получится не хуже.

Из детства — с приветом: почему трещины на душе остаются в мозгах надолго

Подумаешь, в детстве оконфузился на утреннике? Или рос на фоне регулярных семейных катастроф? Новое исследование гремит колоколом: дорогое уважаемое несчастное детство никогда не отпускает, даже когда на паспортном столе вас встречает сухощёкая старость. Вот вам научный verdict: трудности и травмы ранних лет оставляют такие вмятины в мозгу, что даже на пенсии (и неважно — богатый вы, бедный, здоровый или вечный пациент) на когнитивных способностях моментально видны шрамы минувшей войны. В то время как большинство стран судорожно ищет лекарства от слабоумия и всплеска хронических болезней у новоиспечённых долгожителей, учёные решили копнуть поглубже. Потому что здоровье, как показали данные, обычно валится не по одному бревну — психика, физическое и мозговое общее самочувствие дружно идут на дно. Врачи любят тут слово «мульти-морбидность» — когда все болезни наваливаются гуртом и тащат друг друга к финалу, как пьяная компания к дивану. Но вот как эти коллективные приключения взаимодействуют с детскими травмами, до недавнего времени было темой для умных гипотез и щепотки грусти. Исследователи из Гонконгского университета не сидели сложа руки. Взяли массивную базу — China Health and Retirement Longitudinal Study (грубо говоря, наше РОССТАТ для пожилых) — и обследовали более 6 тысяч китайцев старше 60 лет, не по разу на протяжении десяти лет. Не просто спросили: мол, как здоровье, дедушка? — а провели настоящий тест на все фронты: память, внимание, бытовая осведомлённость и запас нервов. Испытуемых гоняли по десятислойным "угадайка-слушай" и "отними семь до полного изнеможения". Итог — общий балл когнитивных возможностей, где пятёрка с минусом — уже результат. Параллельно проверяли, как справляются с простейшими делами (одевание, умывание, бег в аптеку за молоком) — чтобы понять, не пора ли вызывать соцработника. Заодно просканировали депрессивность: кто боится и устал к вечеру — отмечаем галочкой. А изюминка: подробнейший квест по воспоминаниям о детских ужасах — от смерти родителей до регулярных семейных скандалов с бытовым насилием. В дело вступила магия математиков — Latent Class Growth Modeling, или как найти скрытые тусовки по тому, как эфирно разваливаются здоровье, настроение и интеллект с годами. Результат: на пенсионной вечеринке четыре весёлые группы. Первая — скучные везунчики (почти 60%): ничем не примечательны, стареют по накатанной, мозг и тело держатся в седле. Вторая компания — 16% скоростных: мозг сдувается, а физика и настроение чахнут медленно, но стабильно (этакий экспресс-вариант). Третья группа (14%) наоборот, хоть здоровья накопили (умом немного просели, но тело и нервишки в порядке, даже улучшаются!). Четвёртая, по всем статьям проигравшая, — 9%: троекратный баттхерт — мозг сыпется, тело сдаёт, настроение в отпаде быстрее, чем свежая елка после Нового года. Теперь внимание: во всех группах одно общее — детские беды в прошлом переводятся в минимы в тестах на мозги в настоящем. И если печальных событий хватило на три и больше — готовьтесь: к старости ваши умственные мощности ощутимо ниже, хоть вы тресните. И не спасает ни приличный заработок, ни высшее образование, ни супруг(-а), ни даже ваша полезная привычка есть брокколи или бегать за автобусом. Эффект детства настойчив, как укроп в огороде — пролезет везде и вся. Даже если вы мега-крепыш, здоровье как у быка, а душа не знает, что такое апатия — шрамы на мозгу никуда не уйдут. Вот такая невесёлая генетика жизни: память о прошлых кошмарах ни зубная паста, ни фитнес-центр не затрут. Тем не менее, не надо сразу идти за тремя бутылками — профессор Чен напоминает: вероятность не приговор. Пусть риск и выше, но даже на таком бэкграунде люди нередко уходят в закат с ясной головой. Исследование не может прямо ткнуть в причину, ведь память подводит даже самых честных бабушек, а тревожности бывает миллион видов. Зато ясно: нужно искать, почему же стресс в детстве умеет оставлять такие следы — то ли из-за хронического воспаления, то ли потому что стрессовая система организма впадает в вечный цейтнот. Учёные советуют перестать усреднять всех пенсионеров под одну гребёнку. Каждый стареет по своему индивидуальному сценарию, и меры предосторожности тоже должны быть точечными. Ведь если кто-то живёт в экстриме с пелёнок, стандартная терапия может не помочь — нужно вмешательство на всю жизненную дистанцию, от песочницы до пенсионного фонда.

Пожилой мозг и злая еда: как бургер приближает старость быстрее, чем жизнь на пенсии

Связь между рационом питания и скоростью старения мозга, увы, уже не предмет для споров любителей ЗОЖ и тех, кто уверенно завтракает пончиками. Решили проверить, влияет ли обилие булок, стейков, чипсов и жирного сыра в рационе на то, как быстро твоя голова начнёт писать стихи Пушкину, но словами Леры Кудрявцевой? Провели исследование — и результат явно не понравится фанатам майонеза. В Европейском журнале эпидемиологии недавно опубликовано исследование, где заморочились вопросом: а не ускоряет ли воспалительная (или, проще — нездоровая) еда старение мозга? Взяли для чистоты серьезную цифру — больше 20 000 взрослых, в возрасте от 40 до 70 лет. У всех изначально не было неврологических диагнозов, чтобы не путать местами курицу и яйцо. Сканировали людей на предмет рациона, собирали анализы крови, а спустя девять лет — делали МРТ и пытались понять, насколько мозг старше или моложе по сравнению с паспортом. Что же кроется под словом «воспалительная диета»? Это классический Западный рацион: побольше красного мяса, колбасы, жирной молочки и чуть-чуть овощей – только если случайно попадутся в бургере. Противоположность — меню по принципу «ешь как средиземноморец»: овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, и главное — аж противно мало насыщенных жиров. Испытуемых делили на группы по степени любви к «злым» продуктам. Самые задорные едоки фастфуда оказались в четвёртой группе. Им в итоге и досталась печальная слава: по итогам МРТ их мозги выглядели старше ровесников как минимум на полгода. А у тех, кто дорогу к морковке и чечевице не терял даже зимой, биологический возраст мозга был моложе. Что чуть пугает — влияние вредной пищи особенно заметно у людей старше 60 лет. В этой возрастной лиге мозг участников, активно друживших с гамбургерами и сосисками, состарился почти на год быстрее. Видимо, после шестидесяти организм и так не особо радуется будням, а тут ещё и барбекю с майонезиком. Учёные разобрались и с воспалением: чем больше человек балует себя жирненьким и сладеньким, тем выше в крови циркулируют воспалительные маркеры (например, C-реактивный белок и белые кровяные клетки). Это объясняет около 8% ускоренного старения мозга. Остальные 92% — вероятно, на совести иных, пока невыявленных механизмов. Наглядный итог: мозг не то что ворчит на свои года — он буквально жалуется на твой ужин. Гены здесь — не отмазка. Даже у тех, кто предрасположен к болезни Альцгеймера, связь между любовью к «злым» продуктам и быстрым старением мозга оставалась. Причём самые безнаказанные — носители гена APOE4 — страдали чуть меньше, но и им расслабляться сродни забегу босиком по железной стружке. Кому, может, интереснее, что нужно есть, чтобы мозг не начал петь старческие частушки во сне? Исследование подтверждает: средиземноморская диета, MIND-диета, вообще всё растительное и максимально далёкое от жареной картошки и шашлыка, дают мозгу фору в марафоне времени. Много овощей, фруктов, орехов, цельных зерновых, масел типа оливкового, чая, специй вроде куркумы и имбиря. А всё, от чего в холодильнике пляшут котлеты и пармезан, лучше оставить как память о прошлом. Без ложки дёгтя не обошлось: сам эксперимент опирался на англичан, у которых уровень здоровья и кошелька часто выше, чем у обычного обывателя. Да и вся история — это пока наблюдение, никто специально не кормил людей травой вместо картошки-фри. Кроме того, опросы по питанию — дело мутное: не все помнят, сколько было съедено, да и говорят, порой, не всё. Но кто мешает взять на заметку: быть может, твой мозг каким-то чудом оценит лишнюю ложку чечевицы и станет самым бодрым пенсионером во дворе? Будущее исследований — за теми, кто готов пожертвовать очередной булкой ради спасения собственных извилин. Ну а пока — хочешь стареть красиво и не ругаться с памятью? Начни хотя бы с замены майонеза на оливковое масло: возможно, твой мозг тихо скажет тебе спасибо, не забыв, где лежат ключи от квартиры.

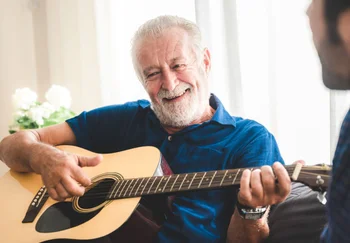

Поставьте кисточку и танцевальные туфли: Стать моложе мозгом мешает только ваша лень

Знаете ли вы, что вас может спасти от преждевременного «мозгового увядания» не какой-то волшебный препарат, не новая диета, а простая гитара, немного танго или даже парочка вечеров за игрой StarCraft? Такой поворот событий, признаться, вызывает легкое удивление даже у опытных скептиков: но именно это утверждают ученые в солидном исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications. Команда исследователей из 13 стран взяла на вооружение «мозговые часы» — это специальные модели, которые оценивают биологический возраст мозга на основании данных нейровизуализации. Сравнивая фактический возраст участников и выдаваемые искусственным интеллектом оценки, они выяснили: мозги почитателей творчества – будь то музыканты, танцоры, художники или даже поклонники стратегических видеоигр — сильно моложе их паспортных данных. Причем разница может достигать пяти-семи лет! Не мелочь, если вспомнить темпы, с которыми наш организм обычно предпочитает сдавать позиции. «Я сам музыкант, — откровенничает ведущий автор проекта Агустин Ибаньес, профессор из Университета Адольфо Ибаньеса и директор Института здоровья мозга Латинской Америки, — и знаю не понаслышке, что творчество помогает сосредоточиться и справиться со стрессом. Но до сих пор не было настоящих доказательств, что всё это не “психология на чайниках”, а действительно отражается на биологии мозга. Мы решили закрыть этот пробел». В масштабном эксперименте приняли участие почти полторы тысячи здоровых взрослых: часть из них уже давно варится в творческом котле, остальные занимались обычными делами. У одних сканировали мозг, чтобы обучить машину-предсказателя на распознавании возрастных маркеров, у других сравнивали уровень креативности – от «я само вдохновение» до «я один раз в школе танцевал». Среди выбранных творческих занятий были всё: танцы (с обязательным приветствием аргентинскому танго), музыка, изобразительное искусство и даже киберспорт, где участникам предлагали накатать 30 часов в StarCraft II. Для чистоты эксперимента часть добровольцев запускали нечто совершенно некреативное — карточную игру Hearthstone. Результаты порой напоминали ироничный ответ на вопросы жизни — у тех, кто танцует, рисует или музицирует, мозг оказался заметно «моложе» и лучше организован для передачи информации. Серьезно, даже самые матерые скептики должны признать: креативность дарит тот же бонус долголетию мозга, что и правильное питание или пробежки. Впрочем, если вы вдруг решили срочно устроить марафон из художественных экспериментов «ради здоровья», имейте в виду — у новичков эффект поменьше, хотя он все равно есть. Зато никакой пользы неряшливому битью карточек: Hearthstone чудес с мозгом не творит. Самое интересное — эффект оказался универсальным: ученым совершенно не важно, на чем вы прокачиваете творческую жилку. Хочешь жонглировать кистями? Вперед. Предпочитаешь отбивать пасодобль под аплодисменты? Отлично. Достаточно даже умеренной творческой прокачки, чтобы ваша серая масса начала блестеть новыми связями между ключевыми областями — теми, что обычно страдают от старости: зона внимания, моторика, визуальный анализ. Вишенка на торте: чем дольше вы творите, тем больше мозг радует своими молодыми параметрами. Вдобавок, авторы отметили, что у креативных граждан мозг не только моложе, но и значительно эффективнее — лучше «переговариваются» между собой разные зоны, словно сотрудники офиса после лишней чашки кофе. Эта связь была особенно очевидна у тех, кто долго и усердно занимался искусством или стратегическими играми. Краткосрочное творчество работает поскромнее — но работает. Конечно, в исследовании не обходятся без утешительного «но»: ученые честно признаются, что прямая связь между творчеством и омоложением мозга пока не доказана, а возможен и обратный вариант — может, это легкий мозг тянет людей в танцы и живопись? Авторы пытались учесть разницу в возрасте, поле, образовании и прочих мелочах. Но настоящую причину планируют выяснять в новых гигантских проектах — как GRACE-Epi Project, который стартует в 2026 году и будет изучать биологические маркеры старения у любителей искусства. Планируется увязать все — от искусства до занятий спортом и знания нескольких языков, а также добавить еще чуточку молекулярной магии: от метаболомики до эпигенетики. Возможно, когда-нибудь мы перестанем слушать радиоактивных йогов и начнем всерьез вкладываться в свое креативное здоровье. А пока — бросайте отлупленную палку у подъезда и берите скрипку, планшет или хотя бы устроьте вечер танго на кухне. Мозгу понравится!

Как не дать мозгу сдаться: инструкция от нейроучёных

Можно ли остаться острым умом в преклонном возрасте, или это фантазии для наивных? Спокойно — наука уверяет, что если включить мозг не только чтобы считать калории, но и ради кое-чего посложнее, старческое слабоумие хотя бы ненадолго прикинет, что вас нет дома. Нейроучёные всерьёз говорят о "когнитивном резерве" — это как у кого-то накопления на чёрный день, только вместо денег у нас запас прочности мозга. Чем больше, тем дольше мозг отмахивается от старости и болезни, как от навязчивого спама. Причём это не мифическая суперспособность гениев: любой может укрепить свой ум — нужно только двигаться, учиться и не превращаться в мебель. В отчёте журнала The Lancet с умным названием "Профилактика, вмешательство и уход при деменции" кирпичом написано: 45% случаев деменции можно было бы избежать или как минимум отложить, если бы все дружно разобрались с 14 главными рисками. В этот список попали бездействие, депрессия, одиночество и — внимание — низкое образование. Да-да, тяга к знаниям, похоже, работает не хуже витаминов. Долгое время образование считалось главным показателем крепости мозговых оборотов. Мол, чем больше загрузил себя умной деятельностью, тем надежнее построил нейронные "магистрали" в голове. Но современная наука предлагает раскошелиться на дополнительные "опции": когнитивный резерв — не раз и навсегда данное счастье, а вещь наращиваемая. Учиться можно и нужно в любом возрасте. Хоть на гитаре бренчать начните, хоть на шахматах с соседом рубитесь — польза для головы почти как от утренней зарядки для тела. Примеры занятий, которые делают мозг гибче, вполне земные: музыка, сложные настольные игры, волонтёрские проекты, где придется шевелить мозгами, что и как организовать. Суть одна — чем больше разнообразных задач, тем живее ваш мозг. Учёные разложили эту вечную мозговую кашу по банкам с этикетками: "мозговой резерв" (born this way), "поддержание мозга" (активничай, чтобы он не заржавел) и, наконец, "когнитивный резерв" (чем больше разностороннего опыта, тем гибче схемы и легче обходиться без потерянных деталей). Все эти теории разбивают старое представление о том, что судьба мозга запаяна в детстве, как сгущёнка на складе. На деле, возможности улучшать себя есть всегда. Канадские (Québec) учёные даже на практике показали: приёмы вроде знаменитого метода loci (это когда ассоциируешь информацию с любимым диваном или автобусной остановкой) действительно изменяют работу мозга. В разных областях мозга то тут, то там вспыхивает больше активности, то меньше — словом, мозг начинает работать, как коммуникатор, улавливающий больше волн. Забавно, что у людей с высшим образованием на все эти упражнения мозг реагирует как опытный игрок: использует чит-коды, включает нужные зоны и не расплескивает лишнюю энергию. Ещё исследования показали: больше лет за партой — больше "серого вещества" (не путать с той, что за деньги). И гибкость работы мозга растёт вместе с усложнением задач. Звучит утешительно для всех, кто не планирует записываться на йогу и медитацию для пенсионеров. Потому что специальные тренировки мозга, игры, изучение языков, музыка, даже компьютерные игрушки — всё это работает примерно на равных с нудными упражнениями на память из тетрадки. Канадское исследование Engage ставит эксперименты прямо "в поле": пожилые учат музыку, языки, осваивают игры — мотивации и пользы хоть отбавляй. У нас в лаборатории по изучению старения мозга в Université du Québec à Trois-Rivières не отстают: профессора современных языков и психологии скрестили языковые курсы, персональный коучинг, мозговые тесты и электроэнцефалограммы для любопытных взрослых. Оказалось: даже если школа — дело давно минувших дней, новые знания подстёгивают мозг, а значит есть вечный повод хвастаться: "А я в свои за... изучаю английский и живу полной жизнью!" Вывод? Мозг — не заводской агрегат с истекающим сроком годности, а скорее лего-набор: сколько деталей добавил — столько и построишь. Прокачивайте голову так же усердно, как пенсионеры перетирают внуков — и, глядишь, в старости забудете разве что, куда положили очки, а не всё остальное.