Исследования по тегу #стресс

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.

В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.

Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.

Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.

Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

Спасти душу квадратными метрами: как диван стал новым храмом

Люди, которые чувствуют духовную связь со своим окружением, действительно живут проще? Вот об этом новом исследовании. В свежем исследовании психологии религии учёные заявили: если у вас есть особое место, к которому вы относитесь почти как к храму (даже если это угол дивана или парковая скамейка), ваши нервы явно прочнее, чем у тех, кто такой точкой не обзавёлся. Святое место, как оказалось, может быть где угодно — от подоконника с видом на соседскую стройку до шкафчика с коллекцией чашек. Главное, чтобы внутри что-то щёлкало и хотелось прожить ещё день — ради этого уголка. В чём суть? В том, что пандемия COVID-19 вышвырнула нас из привычных оболочек. Вся планета моментально оказалась лишена «своих» мест: кафе на завороте, спортзала за углом, и даже скучных офисов. Люди оказались одни, и вот тут-то всплыла старая как мир проблема: ощущение, что ты — лишний винтик, и если исчезнешь, мир зевнёт и не заметит. Психологи называют это вопросом собственного значения — mattering. Задумывались, почему на диване чувствуешь себя не таким уж никчёмным? Учёные обнаружили: когда человек начинает ощущать себя прозрачным для мира, его психика разгоняется в пике — растёт тревожность, чувство одиночества, всё становится тоскливее. Но что интересно: если появилось место, оказывающееся для тебя святыней — будь то даже утренний кофе на балконе — состояние заметно улучшается. Замахнулись исследователи не абы куда, а сразу на связь между духовной привязанностью к месту и душевной устойчивостью в кризисы. «Вроде бы психологи отдельно возятся с "привязанностью к местам" — ну знаете, когда новый ларёк возле дома вдруг роднее, чем родня. А религиоведы отдельно изучают "привязанность к Богу". Но свести две эти вещи почти никто не пытался», — делится своим удивлением один из авторов работы, Виктор Counted. По его словам, интересно изучать, как наша внутренность сцепляется с физическим пространством вокруг. Вместо разрозненных наблюдений провели опрос: 3640 взрослых американцев из разных возрастов, рас и социального статуса рассказали, как изменилось их восприятие «своих» мест после начала пандемии. И что же? Около 29% откровенно признались: чувство связи с кем-то или чем-то важным у них усилилось — через место, пусть даже это пустынная скамейка на кладбище или свечка на журнальном столике. Те, кто нашёл для себя «святое» место, вдвое реже жаловались на ухудшение психики на фоне тревожности и потери смысла. Да, даже среди них встречались страдальцы, но кризисы переносились ими мягче. Само место превращалось в якорь — не духовного просветления, а хотя бы спасения от расползающегося отчаяния. «Я до сих пор поражён: люди находили свою "духовную жилу" где угодно — даже у семейного алтаря между шкафом и бойлером», — делится Counted. И, чтобы не осталось иллюзий: речь совсем не о религиозниках — святость места, оказывается, штука вне религии. Всё дело в том, что тело и мозг получают сигнал: вот тут можно не вести себя, как в гостях у вечно недовольственной тёщи. Кстати, женщины чаще мужчин открывали «заповедный угол» — видимо, суровая реальность делает их более изобретательными в поисках укрытий для души. Авторы статьи честно предупреждают: причинно-следственную связь тут доказать сложно. Может, просто душевно устойчивые легче обзаводятся любимыми уголками, а не наоборот. Да и всё исследование прошло в рамках «паник-атаки» масштаба COVID: вне огромного стресса вся эта потребность в святых местах то ли уменьшится, то ли исчезнет вовсе. Но главный вывод прост: если чувствуешь себя как голая жаба на холодном камне — устрой себе мини-храм хоть из табуретки и тюли. Научно доказано: помогает жить, даже когда фонит ощущение ненужности. Причём не обязательно верить во что-то — достаточно почувствовать, что это место только твоё. Хоть в запаснике, хоть на крыше. Так что если сосед снова начнёт сверлить, а глобальный хаос подступит к вашей двери — ищите свою точку опоры, даже если это всего лишь коврик в прихожей. Ваш мозг, оказывается, обожает маленькие святыни.

Страдания вирусной славы: почему толпа лайков убивает вдохновение

Мечтаешь проснуться знаменитым – просыпайся, мы тебе расскажем, чем это может обернуться. Американские учёные решили поиграть в злых волшебников: они разбили розовые очки всех, кто думает, что армия подписчиков – это билет в жизнь, а не психологическая минная поляна. Исследование, опубликованное в Administrative Science Quarterly (журнал такой – звучит скучно, но в этот раз они наделали шуму), препарировало будни тех, кого мы привыкли называть инфлюенсерами. Есть даже научный термин: "запутанность с аудиторией" – когда человек перестаёт отделять себя от коллектива виртуальных незнакомцев. Давай честно: тебе когда-нибудь хотелось получить вагон лайков за фоточку или кавер? Поздравляю, ты – как все. Креативщики с Instagram и музыканты с YouTube, которых опросили учёные (а это отнюдь не новички: у среднестатистического художника – полмиллиона подписчиков, у музыкантов – почти 300 тысяч), в какой-то момент пришли к одному финалу: армия фолловеров превращается в армию внутренних демонов. Сначала всё кажется сказкой: постишь картиночку, следишь за счётчиком лайков. А дальше начинается психологическая зависимость от неизведанных алгоритмов и мутных настроений публики. Сегодня тебя несут на руках, завтра кидают в бездну забвения – всё решают чужие свайпы, а не твой талант. Одна неудачная публикация – и ты уже не творец, а смятая бумажка на помойке онлайн-реальности. Учёные по косточкам разобрали рассказы 54 популярных творцов, собирая хроники того, как успех в соцсетях способен уничтожать удовольствие от работы. Оказалось, что творцы попадают в капкан, когда начинают зависеть от одобрения толпы. Они теряют связь с собственной мотивацией, живут ради комментов – и всё чаще задумываются: не пора ли сбежать с этой цифровой ярмарки тщеславия? Но не всё так мрачно! Оказывается, есть три способа не свихнуться под натиском лайкомании: Ставить границы. Не читать комменты сразу после поста, а то психика подкачается быстрее, чем бицепс у блогера-фитоняши. Или делегировать сортировку сообщений тому, кто не так боится троллей и диванных экспертов. Не принимать близко. Понять, что злой комментатор — просто человек, которому вылили кофе на штаны, а не профессиональный крушитель чужих жизней. Вспомнить, зачем начинал. Забить на тренды ради очередной вирусной волны и делать то, что самому по кайфу. Те, кто смог включить эти стратегии, как выяснилось, нашли здоровое равновесие между желанием нравиться публике и способностью творить для себя. Зависимость от лайков всё ещё остаётся, но теперь она не раздавливает, а просто присутствует фоном — как холодильник, который гудит, но не мешает спать. Конечно, всё это напоминает бег по замкнутому кругу: только поймал дзен, как платформа поменяла алгоритмы или вылетел в тренды и получил цунами хейта. Тут главное – не выдохнуться раньше времени и не забывать применять тот самый набор приёмов психо-гигиены. Кстати, исследование делали не на блогерах из TikTok, которые танцуют под ремиксы, а на художниках и музыкантах – хотя мне что-то подсказывает, что это болезнь всего цифрового племени. Есть предположение, что в других сферах, где зависят от рейтингов и отзывов, случается тот же круговорот боли и разочарования. Пока одни инфлюенсеры бьют рекорды популярности и мастерят "виральность" по рецептам MrBeast (даже если потом придется ходить к психологу чаще, чем в продуктовый), учёные советуют: научись держать дистанцию с аудиторией, и нервная система скажет тебе спасибо. Ведь, по самым свежим оценкам Goldman Sachs, к 2027 году рынок креаторов перевалит за полтриллиона долларов. А значит, поиск баланса между цифровой славой и психическим здоровьем — вполне серьёзная задача для миллионов людей с телефоном в руках. Не веришь? Оглянись: вокруг полно тех, кто гонится за лайками, а потом в тишине удаляет пост. Да только психологическая цена этой гонки странно напоминает чек из дорогого ресторана: сначала аппетит разгорается, а потом смотришь на сумму – и хочется плакать.

Интим не панацея: почему секс не спасет вас от стресса – и может даже его добавить

Секс привычно считается универсальным лекарством от стресса — образ навязан кино, глянцем и даже народной молвой. Ну конечно: поругался на работе, поссорился с тещей – и вот оно, спасение под одеялом. Но все оказалось прозаичнее. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Archives of Sexual Behavior, наконец-то разобралось: действительно ли секс помогает бороться со стрессом и если да, то насколько хватит этого чудо-эффекта? Авторы взяли не хлипкие выборки из разрозненных студентов, а собрали данных с 319 пар новобрачных (а всего участвовало 645 человек) – людей из разряда "еще не успели друг другу надоесть и на измену размышлять не начали". Все были в браке меньше полугода – то есть пыл и количество половых актов там должны зашкаливать на фоне бытового счастья. Эксперимент прост: участники на протяжении двух недель каждый вечер фиксировали, был ли секс с партнером, насколько им понравилось, и (чтобы уж не оставлять психотерапевтов без хлеба) – почему вообще занялись этим делом: из любви к искусству, чтобы порадовать половину, ну или хотя бы, чтобы избежать очередной супружеской ссоры. Что же выяснили? Да, в тот же самый день после секса уровень стресса у супругов был заметно ниже, чем в дни "сухого закона". Без разницы, кто вы – муж, жена, довольны браком или уже думаете, не пора ли разводиться. По части стресса все равны перед лицом постельных баталий. Но радость длилась ровно до утра. Чудотворное влияние секса на нервы не переходит через отметку "+24 часа". Организм, как оказалось, не банк, проценты на стрессе не накапливает. Хотите расслабленного завтра – снова бегом к партнеру, иначе короткое счастье сменится возвратом к исходному уровню тревожности. А вот теперь любимая часть для любителей закапываться в мотивацию. Оказалось, если цель сближения – не удовольствие, а попытка избежать драки или разочарования второй половины, то наутро вы рискуете проснуться в компании не только супруга, но и увеличенного стресса. То есть, занимаясь сексом "для галочки" или чтобы замять конфликт, можно ненароком устроить себе долговременную эмоциональную засаду. Наоборот, если инициатива была из желания порадовать партнера – на следующий день было чуть меньше стресса, но статистика тут достаточно робкая: не спешите вручать секс-терапевтам Нобелевку за это открытие. Кому из этого всего верить? Авторы честно предупреждают: исследование, хоть и солидное по объему, оставляет размытые границы причин и следствий. Может, на самом деле, стресс сначала падает, а потом уж люди бегут в спальню. Плюс вся выборка – молодожены, в основном белые жители США: как там у старожилов в коммуналках, среди холостяков или тех, кто женат пятый десяток – вопрос открыт. Главное, что теперь известно точно: секс – не святой грааль от нервов. Он как анальгин: подействует быстро и одноразово, а если хочется по-настоящему не переживать, стоит разбирать корни тревог, а не только учиться технике и читать специальные книжки. Следующий раз, когда кто-то посоветует «расслабиться в постели», смело просите научное обоснование – есть такое, но только срок годности у эффекта примерно один-два эпизода.

Стресс и «переполох в жире»: почему неожиданный тест на каннабис — не повод для паники

Исследователи опять попытались выяснить одну старую страшилку — действительно ли стресс может помочь нашему телу вытащить из закромов накопленный THC (тот самый психоактивный компонент каннабиса) и пустить его в кровь, чтобы внезапно сделать вас "кайфующим" в самое неподходящее время. Давайте разберём весь этот цирк с научной точки зрения. THC — штука коварная: как только вы им побаловались, организм тут же решает припасти часть на чёрный день, утрамбовывая его в жировую ткань. Эта дотошная привычка организма порождает гипотезу о так называемой "реинтоксикации": если вдруг на организм свалится стресс (голод, спорт, лютый холод — выбор богатый!), жир начнёт гореть, а заодно выбросит и заначенный THC обратно в кровь. Герои последнего исследования решили не мучить добровольцев бегом или голодом — просто погрузили 15 любителей каннабиса (да, у них в исследованиях любят честность) в ледяную ванну температурой +10°C на целых 10 минут. Перед экспериментом участники честно не курили минимум 12 часов и даже постились больше 8 часов, чтобы жир уж точно был "на взводе" и готов к мобилизации. Замеры начали делать сразу: до купания, через 5 минут после, и через 2 часа. Измеряли всё — и кровь на THC и его метаболиты, и параметры стресса (частота сердечных сокращений, давление, температура тела), даже когнитивные тесты дали (ну мало ли — вдруг кого "накрыло"). В результате, хоть исследуемые и вылезли из ванны заметно бодрее (сердечко било чаще, кто-то, возможно, мысленно попрощался с душой), реального прироста THC в крови не произошло. Жир, конечно, начал таять (это подтвердили анализы на продукты распада жиров), но в кровь никакой "вылетающей заначки" не поступило. Даже основного метаболита 11-COOH-THC в крови не прибавилось, напротив — его потихоньку становилось всё меньше. Особо чувствительные тесты на когнитивные функции тоже не обнаружили ни малейшего следа опьянения — никто не стал думать медленнее или повёл себя как персонаж комедии с травой в главной роли. Вопрос: а как субъективно? Кое-кому показалось, что после ледяной ванны он словно «чуть более кайфует», но увеличение этого ощущения уложилось меньше чем в три балла по стобалльной шкале. Скорее всего, это просто шок от погружения, а не реальное воздействие каннабиса. Ну, может, хоть с экспресс-тестом на наркотики что-то интересное? Нет, и здесь никакой подставы: после стресса слюна не выдала новых "позитивов" — так что даже дикий стресс не подкинет вам сюрприз на дорожной проверке. Остаётся вопрос: почему в других опытах (например, после велотренажёра) THC всё-таки выходил из тени? Всё дело в масштабах ада для организма: велосипедки крутили в темпе, будто за ними гонится налоговая — пульс под 130 ударов, в то время как из ледяной ванны участники вышли с пульсом всего около И жиров сожгли там почти в шесть раз больше. Резюме: если вы не профессиональный морж или не фанат устраивать марафонские забеги через день, небольшой стресс не заставит ваш организм вдруг вывалить в кровь старый THC. Правда, никто не отменял возможность, что совсем тяжёлые потребители или люди с внушительными жировыми запасами могут попасть в особую группу риска. Но обычный человек, переживший обычный стресс, может спать спокойно — никаких непредвиденных "кайфов" или провалов тестов ждать не приходится. Исследование проводила группа под руководством Даниэль Маккартни из университета Сиднея — и, если верить их результатам, человеческий жир хранит секреты куда лучше, чем многие из нас.

Мизофонские хроники: почему мир на слух — это ещё не весь кошмар

Мизофония — то самое загадочное состояние, когда людей выводят из себя невообразимо банальные звуки: чавканье, хруст чипсов, скрип от обуви на линолеуме. Но, как выяснили учёные из штата Юта, беда этим не ограничивается: мизофоники страдают не только из-за звуков. Новые данные свидетельствуют: их сверхчувствительность распространяется и на другие чувства — например, на осязание и обоняние. Правда, одежда на коже ещё не вызывает столько же ярости, как звук поедающего яблоко коллеги, но тенденция ясна. Авторы исследования обнаружили этот любопытный феномен, пока проводили клинические опросы в рамках испытаний терапий от мизофонии. Главный исследователь, Mercedes Woolley, поделилась: «Я слушала рассказы людей, страдающих этой напастью, и большинство сообщали, что их раздражают не только звуки — кто-то жалуется на неприятные ощущения от одежды, кого-то изводят ароматы». Иногда кажется, будто каждый внешний раздражитель — это персональный спецназ, тренированный портить жизнь человека. Самое интересное — у Mercedes Woolley самой неприятие запахов развилось ещё в детстве. Вот уж у кого профдеформация: когда пациенты рассказывали о мучениях от запаха или касаний, она невольно вспоминала собственные страдания из-за фруктов, которые слишком активно ели родственники. Возможно, именно благодаря такому эмпатичному подходу учёные взялись копать глубже, задавшись вопросом: «А не слишком ли многогранна мизофония?» Чтобы разобраться, исследователи собрали две группы: 60 взрослых, у которых мизофония диагностирована официально, и столько же обычных людей — без ярко выраженной чувствительности. Всех протестировали на предмет особенностей сенсорной обработки — насколько замечают, ищут или избегают различные ощущения. Оказалось, у мизофоников сенсорная система будто бы настроена на "максимум дергания": они куда хуже переносят раздражения и всячески их избегают — даже запахи и тканевые фактуры способны выбить их из колеи. Однако страдают в быту они всё-таки от звуков: если от неприятной ткани можно отвлечься, то от подвывов офисного чайника — почти невозможно. Цифры поражают: примерно 80% обладателей мизофонии отметили у себя (кроме звуковых) еще хотя бы одну невыносимую чувствительность, чаще всего — к прикосновениям. Причём почти половина из них оценивает её как среднюю или тяжёлую. Далее в рейтинге идут запахи, а всякие прекрасные на вкус булочки и радуга перед глазами раздражают реже. Но не спешите жалеть этих бедняг: большинство с неудобствами справляются и говорят, что только звуки превращают жизнь в ад наяву. Вот что значит специализация — пусть и не самая приятная. Чем тяжелее проявляется мизофония, тем больше у человека сопутствующих сенсорных проблем — что мизофоник, что просто особо чуткий гражданин. Это наводит на мысль: гиперчувствительность — общий фундамент, из которого потом рождается эта музыкантка нервов. Причем эта история не только про сенсорику. Другое исследование отмечает: у таких людей разум склонен "заедать" на раздражителях в эмоциональных ситуациях — сменить фокус для них так же сложно, как вытащить вилку из удлинителя зубами. Человек просто не может отвлечься, будто застревает в навязчивом круговороте неприятного стимула. Плюс, люди с мизофонией особые чемпионы по вниманию к мельчайшим деталям: где большинство пропустит оттенок или звук, они всё схватят. Так что сверхбдительность — их вторая натура. А теперь задумайтесь: если вы одновременно замечаете всё вокруг, и к тому же не можете "выключить раздражение", каково вам жить в мире людей, которые набивают рот арахисом или слушают музыку без наушников в транспорте? Последние штрихи к портрету: эта гипервозбудимость напрямую связана с уровнем стресса. Чем сильнее мизофония — тем больше ощущение, будто кто-то запускает ложку по стеклянной доске в вашей голове. Физиологически все признаки напоминают посттравматические расстройства, хотя прямой связи с травмами никто не нашёл. Генетика — тоже не отстаёт: крупномасштабное исследование выявило, что у обладателей мизофонии «в комплекте» находят гены, связанные с тревожностью и посттравматическим расстройством. А ещё нашёлся ген, отвечающий за приступ ярости при звуке жующих — кто бы мог подумать, что такой найдут! В чём мораль этой басни? Мизофония — не просто антипатия к шуму. Это целый коктейль из сенсорной хрупкости, тревожности и невольной зацикленности на бытовых катастрофах. Неудивительно, что однозадачные терапии не помогают: лечить только уши — всё равно что чинить крышу, когда в доме уже затоплен подвал. Учёные честно признают огрехи работы: они не проверяли участников на аутизм (а вдруг среди них есть те, у кого сверхчувствительность — симптом другого состояния), и не смогли раскладывать все сенсорные сферы по полочкам у контрольной группы. Так что вопросов больше, чем ответов. Но уже ясно: без комплексного подхода к этой напасти не обойтись — иначе в мире будет только больше людей, готовых сворачивать полотенца в бараний рог при звуке сопения соседа. Вывод: чем больше мы узнаём о мизофонии, тем сложнее её картина. А страдают — как всегда, слушающие. Или, если учёные окажутся правы, и обоняние, и чувствующие.

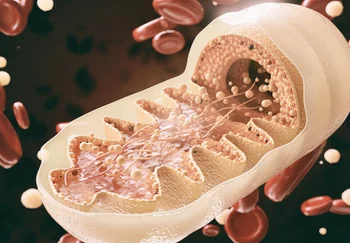

Грусть и митохондрии: почему одиночество может доконать даже самые крепкие клетки

Когда учёные начинают связывать митохондрии с последствиями одиночества, кажется, что медицина решила сыграть в детективов, докапываясь до самой сути человеческой грусти. Долгое время всё ограничивалось туманными разговорами: стресс и одиночество, мол, портят здоровье. Вот только кто отвечает за этот переход из «печально в душе» в «больничный лист» — выяснить не спешили. Новая работа учёных из Rice University и University of Pittsburgh под руководством профессора Кристофера Фагундеса подвела этому разгильдяйству черту: оказывается, виноваты митохондрии. Узнали бы люди прошлого, что вдобавок к депрессии и сердечно-сосудистым напастям их доконает какая-то внутриклеточная электростанция, — возможно, из чувства солидарности кушали бы побольше батареек. Что же такое эти митохондрии? Это те самые «маленькие электростанции» в каждой клетке, которые производят АТФ — универсальное топливо для мозга, мышц и прочей живности внутри тела. Но делать электричество — далеко не весь список их талантов. Митохондрии тонко чувствуют гормоны стресса, изменения среды и подстраиваются под ситуацию, словно менеджеры среднего звена перед ревизором. В моменты острого стресса организм выливает в кровь коктейль из кортизола и других гормонов, требуя от митохондрий включить форсаж — «беги или умри», как выражаются учёные. Но если стресс затягивается на месяцы, эти крошечные фабрики начинают сбоить: вырабатывают больше вредных веществ (так называемые реактивные кислородные соединения, равносильно клеточным выхлопным газам), а вот пользу снижают. Итог — энергия на нуле, мозги тормозят, даже радость от новой серии любимого сериала не спасает. По данным обзора, именно эти митохондриальные поломки приводят к усталости, упадку сил и когнитивным сбоям. Мозг ест энергию как грузовик бензин — чуть убавилось, и вот уже тревога, депрессии и проблемы с памятью. Сюрприз: митохондрии умеют ещё подавать сигналы в иммунную систему, сбегая из клетки частями — фрагментами ДНК и внутренними белками. Иммунитет воспринимает это как сигнал тревоги — начинаются воспаления, будто вы схватили вирус. А хроническое воспаление — прямая дорожка к диабету, сердечно-сосудистым и даже дегенеративным заболеваниям мозга. Психологический стресс буквально разгоняет этот воспалительный пожар, разрушая защиту на клеточном уровне. Например, у людей, ухаживающих за родственниками с деменцией (признанная модель хронического стресса), показатели здоровья митохондрий гораздо хуже, чем у счастливчиков без подобных забот. Чем хуже митохондрии — тем быстрее здоровье сыплется. А если человек и одиночество — практически синонимы, то митохондрии у него ни к чёрту. Особые белки на клеточном уровне уменьшаются, начинается откровенный обратный отсчёт — социальная изоляция вредит даже на молекулярных высотах. Фагундес и компания уверяют: настоящая сцепка настроения и здоровья проходит через митохондрии. Перестаньте думать, будто депрессия и диабет параллельные вселенные — у них, возможно, общий неисправный сферический винтик на клеточном уровне. Разумеется, возникает вопрос: Можно ли «подналадить» митохондрии самому? Учёные радостно машут исследованиями: физическая активность — лучшее, что придумал человек (ну, после шоколада, возможно). Кардио-нагрузки увеличивают количество и функциональность митохондрий: лишние «энергостанции» появляются, старые работают с удвоенной отдачей. Ещё надежды на методики типа осознанности (mindfulness) и психотерапии, но здесь доказательная база пока хромает. В паре работ нашли биохимические сдвиги после курсов по осознанному дыханию, однако прямая зависимость между этими изменениями и улучшением настроения остаётся загадкой для философов. А ещё — социальная поддержка. Доброе слово и дружеский пинок иногда творят с митохондриями чудеса, снижая уровень кортизола и пожар воспаления. Правда, прямых измерений в исследованиях маловато, так что выводы предварительные. Проблемы две. Первая: курица и яйцо — что раньше ломается, психика или клетки? Вторая: как это всё вообще померить стандартно и для всех удобно? Сейчас научные работы — словно таблицы меню кафе: у каждого свои мерки, не разгуляешься. Учёные требуют единого стандарта и массовых исследований. Тогда уж диагноз «у вас усталые митохондрии» станет таким же нормальным, как «простуда» — а лечить начнут не только эмоции, но и энергетику самой клетки. Что в сухом остатке? Новая версия биопсихосоциальной модели: не душа или тело отдельно, а батарейки внутри нас как нерв жизни. Настоящая устойчивость — это не столько стальная сила воли, сколько исправные митохондрии на всех этажах организма. Статья "Психология на клеточном уровне: роль митохондрий в здоровье и поведении" вышла в Current Directions in Psychological Science. Авторы — Кристофер Фагундес, Э. Лидия Ву-Чунг и Коби Дж. Хейннен.

Вкус, который бодрит: почему мозг просыпается от вяжущих продуктов

Вот уж не думал, что мир спасут не роботы, а обычный какао и ягоды. Однако японские ученые из Shibaura Institute of Technology под руководством Ясуюки Фудзии и профессора Наоми Осакабе поставили точку в одной из загадок человечества: зачем вообще во рту появляется чувство вяжущего вкуса от шоколада или красного вина? Оказывается, этот сигнал не просто признак испорченного напитка, а маленькая встряска для вашего мозга. Флаванолы — хитрые соединения, которые можно встретить в растительной пище: какао, красное вино, чай и, конечно, всевозможные ягоды. Их давно подозревают в улучшении памяти и умственных способностей, но вот незадача — в кровь они поступают считанные крохи, будто нарочно не хотят делиться своей пользой. Так почему тогда после чашки чая порой мозг будто кто-то включил на полный свет? Ответ — в самой физиологии: этот самый вяжущий вкус (тот, что скручивает рот), действует как лёгкий стресс-фактор на организм. Такой "микро-шок" от природы, который запускает сигналы по нервам прямо в центральную нервную систему. Мозг, видя, что что-то пошло не так, мобилизуется: звери начинают мыться, исследовать всё вокруг, бегать по арене — исследователи видели именно эти эффекты у подопытных мышей, которым накапали волшебный раствор флаванолов. И чтобы не показалось мало, мышей тут же проверили на любознательность: дали выбрать между двумя одинаковыми предметами, а позднее подбросили один новый. Фанаты флаванолов мгновенно сломя голову бросались к обновке — стандартный маркер того, что память и внимание у этих малышей сработали на полном газу. Учёные пошли дальше: выяснили, что эта вяжущая встряска — не просто фокус. В моче мышей резко взлетели уровни катехоламинов — гормонов вроде адреналина, известного по знаменитым моментам пробуждения и возбуждения (да, именно тогда, когда вы вдруг решаете, что срочно нужно разобрать балкон). Симпатическая нервная система разгорается, как костёр — организм готов бежать, прыгать и, неожиданно, учиться! Вишенкой на этом кулинарном пироге стало исследование головного мозга. Всё внимание — гипоталамусу, главному дирижёру стресса. Через полчаса после знакомства с флаванолами здесь заметили всплеск гена, запускающего производство кортикотропин-рилизинг-гормона. И это не просто маркер — это стартовый выстрел для всей стресс-реакции. Апогеем стала детальная карта химических сражений в мозге: в области, которая называется locus coeruleus (локус керулеус — не переживайте, если не слышали, это маленький, но очень влиятельный участок мозга), уровень норадреналина моментально взлетел. А значит, внимание, память и бдительность, кажется, кто-то прокачал сразу на + Плюс к этому — всплеск дофамина, чтобы уж дважды не вставать. На финал: гены, отвечающие за производство этих же "химических будильников" (норадреналина и дофамина), мгновенно начали работать лучше. Вывод прост и безжалостен: вяжущий вкус — как утренняя зарядка для нейронов. Мозг сам начинает синтезировать всё необходимое для того, чтобы бить рекорды по внимательности и обучаемости. Почему это важно? Потому что природа насмешливо напоминает: слегка вяжущий чай или тёмный шоколад могут сработать лучше, чем ещё одна чашка кофе. Прямое влияние не зависит даже от того, сколько флаванолов проникло в кровь — организм реагирует на вкус, и именно он запускает весь каскад перемен. Да, пока это проверено только на мышах. Но если всё подтвердится у людей — можно будет проектировать еду, где полезные вкусовые ощущения будут бодрить разум куда эффективней любых гаджетов. Так что в следующий раз, когда рот сведёт от настойки на ягодах — не спешите плеваться: возможно, ваш мозг только что получил лучшую встряску за день.

Разные языки любви: как мужчины и женщины используют секс, чтобы справиться со стрессом (и друг с другом)

Что движет людьми, когда они занимаются сексом? И главное — насколько глубоко это связано с тем, как они осваивают высокое искусство выживания в отношениях? Новый исследовательский труд венгерских учёных, опубликованный в солидном академическом издании, решил копнуть именно туда, где большинство предпочитает отшучиваться: в эмоциональные и психологические кулисы половой жизни. Исследование показало: мужчины и женщины, как и положено по древнейших повадках, подходят к сексу из совершенно разных углов своего внутреннего мира и придумывают для этого свои уникальные стратеги выживания в отношениях. Мужчины, традиционно, не ходят вокруг да около и выбирают секс ради удовольствия или новизны. Женщины — дипломатично — видят в этом шанс укрепить эмоциональную близость или подлатать потрёпанные отношения. Ну а если на душе кошки скребут, секс быстро становится отличным средством борьбы с тревогой: для одних это способ себя утешить, для других — отвлечься от разочарований.

Бьющееся сердце науки и каннабидиол: мыши, стресс, кокаин и одна зелёная надежда

Из всех дурманящих открытий мира самое трезвое, похоже, сделали испанские и немецкие исследователи: возможно, обычный каннабидиол — безрадостный братец того самого ТГК из конопли — способен приглушить психические шрамы от подросткового стресса. И вот незадача: речь вообще не о кайфе, а об обратном, о шансах вернуть мозг к норме после того, как его приплющили социальные неурядицы, ну или в случае мышей — регулярное унижение сильными сородичами. Если перевести результаты исследования с научного языка на человеческий, история примерно такая: мыши-подростки попали в жестокий цикл публичных поражений — в компании наглого, массивного соседа, который регулярно устраивал им показательные выволочки. Это классическая модель того, что у людей называется буллингом или "социальным поражением". Позже у грызунов замечали те самые симптомы, что так опасны и нашему виду: тревожность, избегание общества, склонность прилично зависнуть на чем-то приятном — например, на кокаине. Кто на что учился: вот ученые подослали к грызунам каннабидиол. Получилось не кино – не все беды ушли в закат. Тревожности у мышей, несмотря на надежды, как была, так и осталась. Но кое-чего каннабидиол все-таки добился: вместо социопата грызун снова начал интересоваться обществом. Да и кокаиновая приманка перестала манить столь опасно. Пропал ли риск наркотической зависимости? По крайней мере, стал ниже. Гвозди научной программы — это биохимия. Буллинг у мышей выбивал баланс целых систем: страдали и транспорт серотонина (главный проводник хорошего настроения), и каннабиноидные рецепторы (те самые, которые реагируют на натуральные и растительные каннабиноиды), и так называемая гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система – наш вечный будильник тревоги и стресса. Под действием каннабидиола многие сломанные цепочки вдруг возвращались к почти здоровым значениям. Правда, на уровне дозировки всё сложнее: где-то помогают большие дозы, где-то — меньшие; эффект иногда оказывается прямо противоположным ожиданиям. Однако есть ложка дёгтя в каждой пробирке. Часть изменений вообще не поддавалась лечению — как, например, уровень глюкокортикоидного рецептора в мозге мышей. Плюс — испытания ограничились исключительно мальчиками-грызунами. Что там с дамами, история умалчивает. Нужно сдать тонну уточняющих тестов и проверить на людях — пока каннабидиол не стал очередным мифом для доверчивых. Да и вообще, "один вылечил — другому навредил": доза — это искусство, а не арифметика. Зато научная братия теперь знает, куда копать. Может ли каннабидиол стать этим самым "зелёным щитом" для подростков, прошедших через буллинг? Вопрос остаётся открытым. Исследование провели: Maria Ángeles Martínez-Caballero, Daniela Navarro, Claudia Calpe-López, Abraham B. Torregrosa, Maria Pilar García-Pardo, Jorge Manzanares и Maria Asunción Aguilar из университетов Испании и Германии.