Исследования по тегу #биомаркеры

Приглашаем вас в мир современных исследований, где ученые со всего мира ищут ответы на самые актуальные вопросы психологии.

В этом разделе мы собрали для вас реальные клинические работы, которые помогают разрабатывать новые эффективные методики поддержки и терапии.

Чтобы вы могли сами заглянуть «внутрь» науки, каждая работа сопровождается ссылкой на её полный текст — официальный документ или научную статью.

Это уникальная возможность не просто прочитать выводы, а изучить все детали проведенной работы.

Мы верим, что открытый доступ к знаниям помогает всем нам лучше понимать себя и окружающих.

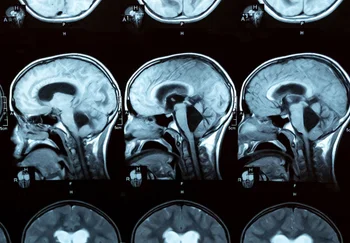

Когда мозг начинает «ругаться» сам с собой: как два заклятых соседа предсказывают приход Альцгеймера

Исследователи снова «встряхнули» нейронауку — и, кажется, нашли ещё один тревожный звоночек, который может предсказать надвигающийся когнитивный закат при болезни Альцгеймера. Давайте разберёмся, кто и с кем там поссорился в мозгу, и почему это важнее, чем количество кальция в овсянке по утрам. Болезнь Альцгеймера — это тот ещё коварный вор: приходит незаметно, подкрадывается к памяти, мышлению и поведению, перечёркивая всё, что делало нас «нами». В 70% случаев, когда говорят о деменции, подразумевают именно Альцгеймера. Причина — скопление в мозге белковых залежей: бета-амилоид превращается в бляшки, тау-белок — в клубки. Они настолько мешают общению между нервными клетками, что даже самый упёртый мозг рано или поздно сдаётся на милость судьбы. На ранних этапах человек просто что-то забывает, но постепенно стирается всё: от воспоминаний до умения ориентироваться в пространстве и словарного запаса. А потом начинаются эмоциональные американские горки: апатия, раздражительность, тревожность — полный комплект бесплатного приложения к Альцгеймеру. Главное — возраст, но в команде риска и гены, сердце, да ещё образ жизни. Но подвох в том, что мозг начинает портиться задолго до того, как первые признаки проберутся наружу. Учёные под руководством Диего-Мартина Ломбардо решили поискать очень ранний маркер Альцгеймера — и заподозрили в этом одну странную «ссору» между двумя главными сетями мозга. Знакомьтесь: сеть пассивного режима (DMN) и дорсальная сеть внимания (DAN). Первая любит расслабляться, мечтать, ковыряться в себе и предаваться внутренним монологам — почти как мы в пятницу вечером. Вторая отвечает за внимание к миру, цели, фокус и внешние раздражители. Обычно это идеальные соседи с забором друг от друга: если DMN пришла в себя, DAN отдыхает, и наоборот. Когда одна заглушает другую — всё работает, как дорогие швейцарские часы. Но в долгосрочном исследовании с участием 182 человек (средний возраст — 70, мужчины — почти 60%) команда нашла тревожный признак: там, где оба признака Альцгеймера — и когнитивные провалы, и амилоидные залежи — сеть DMN и её внимательный сосед DAN уже не ссорятся как раньше. Их антикорреляция «сдувается», и мозг теряет привычный баланс. Это как если бы два злейших кота, наконец, сели на один диван — и стало совсем тревожно. Эта странная дружба (или безразличие) двух сетей оказывается мощным предсказателем ухудшения когнитивных способностей — даже если учесть возраст, пол, образование, и другие белковые пакости вроде тау. Оказалось, что даже университетский диплом тут не помогает: учёная степень, как щит от слабоумия, — это миф (по крайней мере, в этой схеме), и образование не спасает, когда DMN перестаёт конфликтовать с DAN. Учёные подозревают: если между DMN и DAN уходит напряжённость, значит, в мозге зарождается особый механизм краха когнитивных функций, не связанный напрямую с тау-белком и другими обсуждаемыми факторами, вроде запаса прочности (именно так называют способность мозга компенсировать старение и травмы — «когнитивный резерв»). Но не спешите радоваться или паниковать: доказать, что именно нарушения в работе DMN и DAN становятся причиной Альцгеймера, пока не удалось. Может быть, это только следствие печального процесса, а не его источник — нужна ещё целая гора исследований. Тем не менее, такой биомаркер — это шаг к тому, чтобы ловить вора на пороге, когда он только подкрадывается к нашему разуму, а не тогда, когда он уже унёс всё ценное. И пусть у мозга ещё много тайн, теперь у нас появился шанс — если не выиграть войну, то хотя бы попробовать подготовить оборону заранее.

Генетический тест на Альцгеймер: угадай свою судьбу по крови!

Учёные снова копаются в ДНК и сообщают свежий повод для приступа паранойи: если в тебе генетически зашито чуть больше белка тау, поздравляю — велики шансы, что в ближайшем будущем забудешь, зачем пришёл на кухню, а потом и в какой стране живёшь. Новое исследование греческих гениев из Афинского медфака доказывает, что наследственная склонность к повышенному содержанию тау в крови тесно связана с риском развития болезни Альцгеймера или её загадочного предвестника — амнестического лёгкого когнитивного нарушения. Для тех, кто только что вернулся из межгалактического отпуска: болезнь Альцгеймера — это когда память и мышление утекают в никуда, а мозг заполняется лишними белками. Первый — амилоид-бета (мешает нейронам общаться), второй — тау (уничтожает нейроны изнутри). Белок тау сам по себе полезен, но если вдруг решит «забарахлить» и накопиться больше нормы — привет, нейродегенерация! Обычно найти ранние признаки Альцгеймера сложно: для этого нужно проколоть человеку всё, что можно, или сделать такие снимки мозга, что любой врач начнёт мечтать о МРТ прямо у себя дома. Поэтому исследователи пошли вокруг и решили: а почему бы не вычислить генетический риск — так называемый полигенный риск-скор для плазмы тау? Это почти как гадание на кофейной гуще, только вместо гущи — комбинация 21 генетического варианта возле гена, отвечающего за тот самый белок. В первой фазе учёные подключили 618 бодрых пенсионеров из Греции старше 65 лет, у которых на старте не было ни Альцгеймера, ни замашек забывать имена внуков. За ними приглядывали три года. За это время 73 из них успели прославиться диагнозом: кому-то повезло попасть под определение Альцгеймера, кому-то досталось амнестическое лёгкое когнитивное нарушение. Оказалось, что каждое скромное увеличение полигенного риска на стандартное отклонение приближает к диагнозу на 29%. И это не зависит от пола, возраста, образования и даже самого главного в генетике Альцгеймера гена APOE e Но жизнерадостнее всего себя показали женщины и молодые (для этого исследования — ниже 73 лет): дамы рискуют на 45% сильнее при том же скачке в баллах, а молодёжь вообще доходит до плюс 87%. Мужчинам и очень мудрым (старше медианного возраста) повезло чуть больше — у них эта связь статистически незначима. Чтобы проверить свои догадки, греки пошли искать подтверждение на просторы Британской биобанки, привлекли более 142 тысяч человек старше 60, не замученных деменцией. Их держали «под наблюдением» около 13 лет, за которые 2737 были осчастливлены Альцгеймером. Связь осталась: чем больше риск-скор, тем выше шансы увидеть врачей-неврологов чаще. Правда, тут «навар» меньше: плюс 5% риска на одно стандартное отклонение. Впрочем, когда исследователи подобрали из британских участников группу, максимально похожую на греческую, цифры подросли до плюс 50% — вот это уже заявочка! Грустно только, что все эти предсказания не абсолютны. Полигенные скор — штука предсказательная, а не приговор. Он не учитывает редкие гены, особенности образа жизни, уровень вашей любви к чаю или тому же оливковому маслу. К тому же, вся эта статистика работает пока в основном на носителях европейских генов, так что представителям других популяций стоит подождать своих исследований. Главный посыл: высокий полигенный риск не гарантирует Альцгеймера, низкий не освобождает от риска поиграть в «Кто я?» собственными воспоминаниями. Но знать о рисках заранее — штука полезная: можно и стиль жизни поменять, и за состоянием здоровья последить, и поучаствовать в клинических исследованиях. Гениальные умы уже строят радужные планы объединить полигенные риски по тау с аналогичными по амилоиду, атрофии гиппокампа и прочим радостям дегенерации — чтобы наконец скомпоновать суперпрогностический калькулятор. Молись, чтобы его массово внедрили до того, как забудешь, зачем этот текст читал.