Исследования из области психологии снова подарили нам повод задуматься, за кого мы всеми руками голосуем и почему потом так удивляемся результатам. Учёные обнаружили, что люди обожают выбирать лидеров с лозунгом "достижения и прогресс" — даже если ситуация требует аккуратного ухода за уже имеющимся хозяйством и поддержания стабильности. Да-да, что бы ни происходило, всегда хочется маршировать в светлое будущее, а не чинить старые трубы.

В серии из шести экспериментов с участием свыше трёх тысяч человек исследователи из Университета Кёльна выяснили: даже когда участники явно понимали, что время новых свершений не настало, они всё равно тянулись к тем, кто обещал перемены. Например, в одном из тестов людей попросили выбрать президента для вымышленной страны в зависимости от задач: двигаться вперёд, защищаться или, скажем, просто сохранить всё хорошее, что уже есть. Казалось бы, логично выбрать аккуратного технаря в момент, когда ничего нового строить не нужно. Но нет – побеждает бодрый революционер с портфелем идей. Причём когда этим же участникам пришлось самим распределять бюджет для страны, тут они наконец проявили здравомыслие и вложились в поддержание инфраструктуры. Голосуем за прогресс, а деньги – в яму для асфальта. Узнаёте ситуацию?

Эксперименты повторились с похожими сценариями и выводы лишь закрепились: как только в дело вступает личность лидера, призывающего к обновлению и инновациям, вся любовь моментально перепрыгивает к нему. Даже если именно его подход по факту не нужен и может обернуться дополнительными затратами или проблемами, люди больше симпатизировали экстраверту-новатору, чем скромному хранителю порядка. Какого-то логичного объяснения подобной массовой слепоты никто предложить не может, но подозревают, что тут замешано представление о том, что человек, обещающий "прогресс", волшебным образом справится и с рутинными делами. Вот только статистика упрямо показывает, что надежда на чудо – плохая стратегия управления.

Авторы исследования честно пробовали поменять описание героев эксперимента – например, удалили намёки на то, кто больше пашет или кому больше важно поддержание стабильности. И всё равно чарующий свет прожекторов нового прочно держал людей в плену. Лишь когда участникам дали понять, что "новатор" вообще не собирается заниматься поддержанием порядка, симпатии всё-таки качнулись в сторону того, кто реально собирается работать над сохранением.

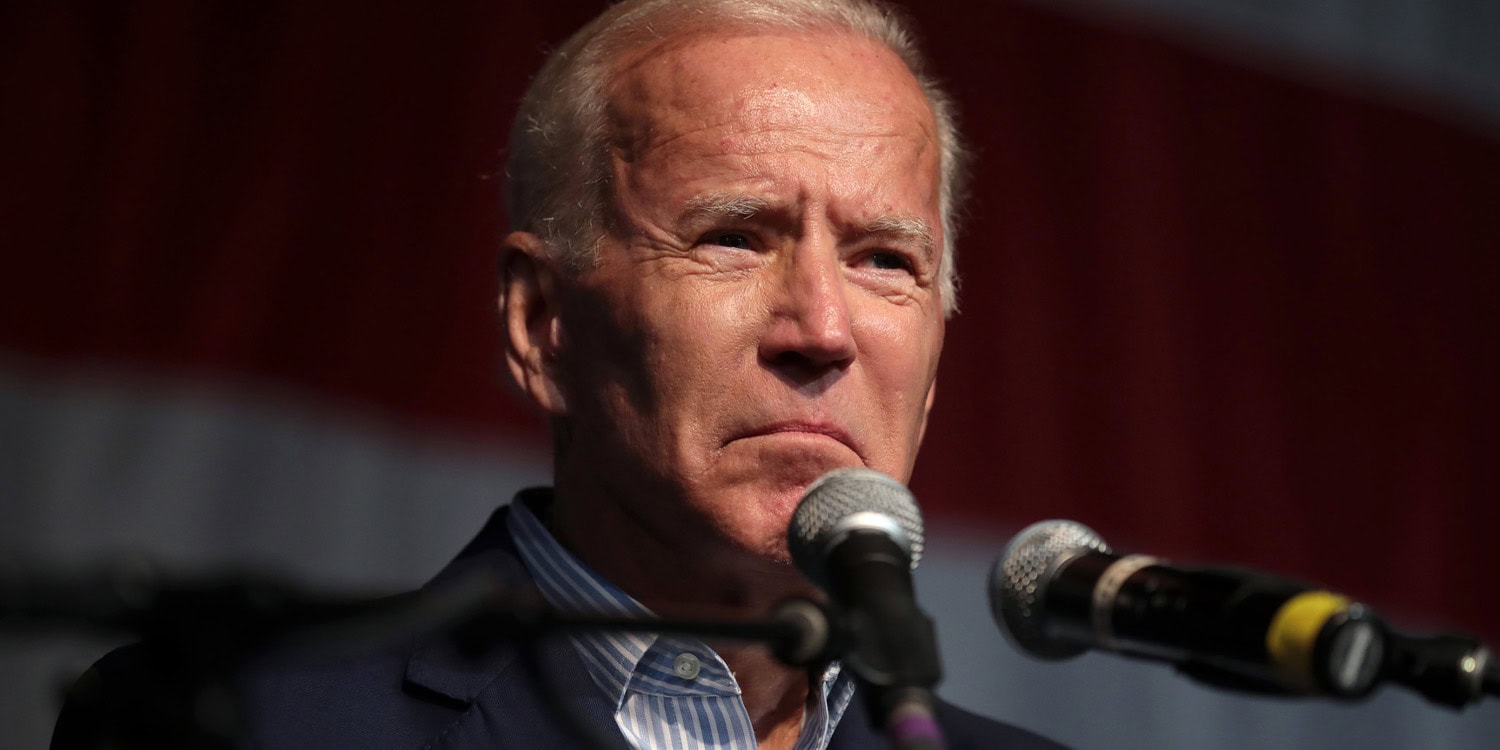

Вот и выходит, что эта тяга к изменению – не всегда про необходимость перемен. Мы оказываемся настоящими жертвами культурных шаблонов, где инновации – всегда добро, а скромное поддержание порядка – чуть ли не синоним скучнейшей бюрократии. Да, может, и текущая американская администрация страдает из-за того же синдрома: пока они пытаются аккуратно поддерживать систему, их успехи тонут в болоте невидимости, уступая место тем, кто только и делает, что обещает "новое великое будущее".

Исследователи не скрывают: их опыты – это всё-таки лабораторные исследования, а реальная политика похлеще любого квеста. Но вывод неприятно простой: даже если умом мы понимаем, что нужна стабильность, сердцем — или спинным мозгом — верим только тем, кто обещал разнести всё до основания и построить заново. Так что в следующий раз, выбирая лидера, задайте себе вопрос:

Кто нам больше нужен – архитектор будущего или хороший дворник? И не собираетесь ли вы потом снова удивляться, когда ваш сверкающий небоскрёб вновь зальёт ржавой водой.